Autore: Antonio Brusa

Il fatto e l’immagine

Avevo notato questa foto cercando in rete materiali sul genocidio degli armeni. Una didascalia scarna ne esaltava l’atrocità: “Una fila di ragazze cristiane, nude, crocifisse”. A file of naked crucified Christian girls. Oltre alla sua efferatezza, però, alcuni particolari mi avevano dissuaso dall’adoperarla nelle mie lezioni sulle immagini e la guerra. Il fatto che le croci testimoniassero un lavoro di falegnameria (il braccio è a incastro), difficilmente conciliabile con i patiboli affrettati, che vediamo in altre fonti fotografiche di quello sterminio; il fatto che le pose delle ragazze richiamassero quelle “artistiche” dei crocifissi, con la precauzione dei capelli che coprono le nudità; la scenografia stessa della foto, ben centrata con la fuga delle croci in prospettiva, chiara opera di mano professionale.

Fig. 1Startling image from the above showing the crucifixion of Christian girls by the Turks in 1915

Infatti, si tratta del fotogramma di un film del 1919, Ravished Armenia, prodotto dal colonnello William N. Selig, “l’uomo che inventò Hollywood”, come lo definisce Andrew A. Erish, che ne ha scritto la biografia. Questo film fu ritirato dopo un paio di anni, anche a causa delle proteste turche e del timore che avrebbe potuto sollecitare sentimenti antibritannici nelle terre dell’impero, che Francia e Inghilterra si erano spartite, come bottino della Prima guerra mondiale. In realtà, la vita effimera di questo film coincise con quella brevissima della Prima Repubblica armena, annessa all’Urss nel 1920.

Il film riappare con la nascita dell’attuale Repubblica armena (1988). Pochi anni dopo, infatti, ne vengono riscoperti alcuni spezzoni (1994) dai quali si ricavano due film: Ravished Armenia e Credo. Nel 2009, l’ Armenian Genocide Resource Center, della California del Nord, ne ha pubblicato un restauro, per un totale di quasi 24 minuti. Di recente, Donna-Lee Frieze ha scritto che “dal momento che il film originale non esiste più, la sua funzione come strumento del ricordo è terminata. I nuovi film funzionano come fantasmi (ghosts)” (Three films, one Genocide. Armenian Genocide through “Ravished Armenia (s)”, in N. Eltringham, P. Maclean, Remembering Genocide, Routledge, N.Y., 2014, pp. 38-53).

Tecnicamente, perciò, quell’immagine di donne crocifisse è un “documento falso”. Anzi, un fantasma del primo falso, dovremmo dire riprendendo le parole di Frieze. Tuttavia, troverete con difficoltà spiegazioni della sua natura così complicata e ingannevole, nelle versioni che circolano nella rete. Alcuni, come abbiamo visto sopra, si limitano ad una didascalia descrittiva. Altri avvertono che si tratta di un “documentario”, o commentano con un laconico “immagini del genocidio”, quando non ne fanno un uso politico esplicito (“testimonianza della barbarie dell’Islam”).

Fig. 2 La didascaliarecita: “Armene crocifisse nella regione di Der-es-Zog. Alcune donne sono messe in salvo perché, come si vede nell’immagine, i beduini arabi le hanno tirate giù dalla croce.

Fig. 2 La didascaliarecita: “Armene crocifisse nella regione di Der-es-Zog. Alcune donne sono messe in salvo perché, come si vede nell’immagine, i beduini arabi le hanno tirate giù dalla croce.

Le smentite che circolano sono, come è facile pensare, di parte turca. Commentando questo fotogramma, che mostra un’improbabile azione di salvataggio, il sito della Word Turkish Coalition sottolinea che viene presentato come vero da una storica tedesca che lavora in Armenia, Tessa Hoffmann. E lascia intendere che questa è solo una delle tante falsificazioni antiturche.

Benedetta Guerzoni, ricercatrice presso l’Istoreco (Istituto Storico della Resistenza di Reggio Emilia), ci mette in guardia sulle fonti della vicenda armena. L’uso politico delle testimonianze e delle immagini relative corre lungo tutto il Novecento. In gioco era il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, del massacro prima, e poi, dopo il 1945, del genocidio. E’ comprensibile, quindi, l’invito alla prudenza, formulato dalla studiosa. Quelle pienamente affidabili, tuttavia, sono una massa così imponente da non lasciare dubbi sulla ferocia dello sterminio, come dimostra nel suo Cancellare un popolo. Immagini e documenti del genocidio armeno (Mimesis, Sesto San Giovanni 2013), un libro dal quale traggo gran parte delle mie informazioni.

Guerzoni, infatti, affronta il caso delle crocifissioni (pp. 314-331), togliendoci ogni incertezza: per quanto quelle immagini siano un “documento falso”, i fatti a cui si riferiscono sono veri, e purtroppo assai peggiori. Riporta le parole di Aurora Mardiganian, la ragazza che sopravvisse e raccontò quella vicenda: “I turchi non facevano le croci in questo modo. I turchi facevano piccole croci appuntite, facevano spogliare le ragazze, e dopo averle violentate le impalavano. Gli Americani le mostrano in modo più civilizzato. Non possono mostrare cose così terribili” (Quitrovate il testo originale inglese, ancora più crudo della versione che riferisco).

Il falso e il vero nella rete

Quindi, ci troviamo di fronte al documento falso di un episodio vero. Che cosa possiamo apprendere da un oggetto così strano e contraddittorio? La confusione è aumentata dal fatto che, nella rete, queste immagini circolano insieme con documenti autentici, mescolate a volte in modo indissolubile.

Ne è un esempio questo video, che si presenta con queste parole: “Nel 1919, fu realizzato un film sul massacro e la deportazione degli armeni, basato sulla testimonianza di Aurora Mardiganian, che ne fu anche interprete”. Inizia con scene di archivio della guerra mondiale, poi prosegue mostrando le sequenze, scandite da secche didascalie, che illustrano le varie fasi – tutte ampiamente testimoniate - del massacro: il disarmo dei soldati armeni, i condannati che si scavano la fossa, le uccisioni, le deportazioni, ecc. Il sottofondo musicale accentua il senso della tragedia. Dopo un po’, il fruitore non riesce più a capire se sta guardando un documentario o una fiction. Ciò che legge è vero; ciò che vede è falso, o indecidibile.

Aurora Mardiganian e le sue memorie

Nel 1917, Aurora, fuggita rocambolescamente dall’Armenia, incontra a New York un giovane sceneggiatore, Harvey Gates, che si offre per aiutarla a scrivere le sue memorie. Ha una storia drammatica da rivelare, quella dello sterminio della sua gente, un evento le cui notizie circolavano già in Occidente, sollecitate anche dal fatto che la Turchia era alleata con gli Imperi centrali. Le memorie escono dapprima a puntate nelle riviste di Hearst e poi in volume, l’anno seguente. Un successo di oltre 300 mila copie.

Il racconto inizia con la Pasqua del 1915, quando Aurora ha 14 anni. Husain Pasha, potente fratello del Sultano, l’aveva chiesta più volte per arricchire il suo harem, dove custodiva già una dozzina di ragazze cristiane. Il padre, ricco uomo di affari armeno, ha più volte rifiutato, sfidando la sua ira. Ma ora, che sono cominciate le persecuzioni, è rischioso dire di no. Per giunta, Husain offre, in cambio della ragazza, la salvezza della famiglia. Ma il padre rifiuta ugualmente, e per loro comincia l’inferno. La famiglia viene massacrata e lei, Aurora, venduta e costretta a marce estenuanti, durante le quali è testimone delle orribili vicende dello sterminio. Riesce a fuggire. Raggiunge Tiflis, e dopo un giro lunghissimo, l’America.

Figg. 3 e 4 La copertina dell’edizione recente di Ravished Armenia (2014), pubblicata da Indo-European Publishing, riprende il manifesto pubblicitario del film del 1919

Il film

La storia di Aurora è avvincente. Del suo potenziale commerciale si accorgono Harvey Gates e sua moglie, che riescono a diventare i custodi legali del libro. Se ne avvede rapidamente anche il colonnello Selig, che realizza il film e ne compra i diritti, come sappiamo da Anthony Slide, autore di Ravished Armenia and the Story of Aurora Mardiganian (University Press of Mississipi, 2014, introduzione). Sono due notizie essenziali, per interpretare la natura di questo documento e per valutare la tradizione armena, che, comprensibilmente, mette in rilievo il ruolo delle associazioni armene nella realizzazione del film; il fatto che al soccorso dei perseguitati fu destinata una parte di quei trenta milioni di dollari, che l’intera operazione fruttò: una quantità enorme di denaro, commenta Atom Egoyan, regista armeno-canadese, nella sua prefazione al libro di Slide.

E, infine, per capire la figura stessa di Aurora, una ragazza che spesso viene designata come la “Giovanna d’Arco” dell’Armenia) e la precorritrice di Anna Frank.

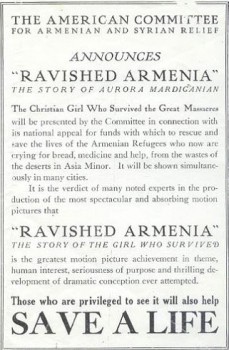

Fig. 5 Il manifesto dell’American Commettee mette in rilievo il fatto che i proventi saranno destinati a salvare le vite dei perseguitati.

Il film viene realizzato con la partecipazione di Aurora, che interpreta se stessa, supportata da un cast di attori professionisti e con un notevole impiego di comparse armene, emigrate in California. Girato nel 1918, esce l’anno successivo. Se ne fanno presentazioni ufficiali, prima negli Usa, poi in Inghilterra.

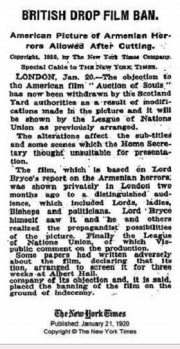

Il regista del film, Oscar Apfel, afferma di aver puntato tutto sulla veridicità. Non si è tirato indietro nemmeno di fronte agli episodi più cruenti. E’ vero, dice, qualcuno voleva eliminare delle scene, come quella del vecchio prete a cui strappano le unghie, ma lui si è opposto, perché solo in questo modo, dice, la gente poteva rendersi conto di ciò che era accaduto in Armenia. In Inghilterra, tuttavia, queste scelta viene contestata. Dopo una proiezione preliminare, si impone la censura di alcune scene, perché “sono insultanti” e, per di più, il titolo stesso del film viene cambiato. Ora si chiama Auction of souls (“Anime all’asta”). Il film, si afferma, è basato sul rapporto di Lord Brice, un ex ambasciatore, inviato dall’Inghilterra in Turchia per verificare le notizie sull’eccidio. Aurora non viene nemmeno citata.

Figg. 6 e 7 I due articoli del N.Y Times si riferiscono alle scelte diverse, compiute da Inghilterra e Usa, per la proiezione del film. In Inghilterra, questo viene censurato a causa di alcune scelte considerate indecenti e insultanti per il pubblico. In America, al contrario, si decide che quelle scene sono necessarie per far comprendere appieno quale fosse la condizione della popolazione armena.

Becoming Aurora

Il suo nome era Arshaluys, che vuol dire “Luce del mattino”. Impronunciabile per un americano, venne cambiato con “Aurora”, così come il cognome, Mardinian, venne trasformato in Mardiganian. La mandarono a scuola, perché sapeva poche parole di inglese. La intervistavano, e man mano che stendevano il testo, lo sottoponevano all’approvazione di testimoni autorevoli, fra i quali appunto Lord Brice. Il libro nacque in questo modo. Poi, quando le chiesero di interpretare se stessa, nessuno la preparò al trauma di rivivere scene angosciose. In seguito, lei confessò lo spavento provato sulla scena, vedendosi circondata da gente col fez in testa, convinta che fosse stata riconsegnata ai turchi, per essere uccisa. Mentre giravano la sua fuga, cadde, provocandosi delle fratture. La fasciarono e lei dovette continuare a recitare. “Presumibilmente, il pubblico immaginò che quelle fasce coprissero delle ferite inferte dai turchi, piuttosto che dai barbari di Hollywood”. Così Sushan Avagyan, in un saggio dal titolo eloquente: Becoming Aurora.

Quando il film uscì, le venne chiesto di presenziare alle proiezioni. Cominciò a girare nelle varie città americane, per avvalorare lo spettacolo con le sue parole. Ha commentato di recente Timothy Long:“Non possiamo immaginare ciò che poteva sentire una vittima, che doveva recitare se stessa, dopo aver dettato la propria storia, interpretando la ricostruzione filmica e raccontando e ri-raccontando la propria orribile vicenda in tante e sconosciute città americane”.

Dopo un anno, Aurora crolla. E’ prossima al suicidio. Ma lo spettacolo deve continuare. Allora, selezionano sette ragazze, simili a lei, che presenzieranno alle proiezioni al suo posto. Aurora è entrata nel celebrity system americano.

Fig. 8 Nel 2007 Atom Egoyan mette in scena a Toronto le sette repliche di Aurora. Rovescia l’inganno hollywoodiano. Non esiste più un’ “Aurora originale”, ma i sette simulacri prendono vita, raccontano la propria tragedia e coinvolgono gli spettatori in un processo di revisione critica del passato.

I modelli della fonte letteraria

Sushan Avagyan, una studiosa armena che lavora presso l’Università dell’Illinois, si interroga sullo strano dialogo che poté avvenire fra una ragazza che conosceva appena l’inglese e uno scrittore che non sapeva una parola di armeno. Un testo non è solo una collezione di fatti. Un racconto, una amazing story, è anche altro. E questo altro, scrive la studiosa, è opera di Harvey Gates, non di Aurora.

Gates lavora su tre piani. Il primo, è quello della opposizione fra cristiani e musulmani: “Gates enfatizza la dimensione religiosa delle atrocità turche, commesse ai danni degli armeni”. Trasforma Aurora in una sorta di personificazione dell’Armenia e le fa dire: I often wonder if the good people of America know what the Armenians are—their character. . . . My people were among the first converts to Christ. They are a noble race and have a literature older than that of any other peoples in the world.

Il secondo piano è l’adozione dei modelli narrativi propri di quei racconti di schiavi neri fuggitivi, che stavano ottenendo un grande successo presso il pubblico americano. La stessa costruzione di Ravished Armenia ne segue le modalità di “fabbricazione”: si intervistava l’ex-schiavo, si scriveva in pochi mesi il suo racconto in forma autobiografica, si cercava qualche testimonianza autorevole, per avvalorarne la credibilità.

Il terzo piano è quello della sensibilità puritana americana. Gates “usa molte varianti eufemistiche di stupro, come ravished, outraged, o betrothed”.

Parla di harem e di vizio, non di sesso. Sa che si deve adeguare ai codici e ai tabù del suo pubblico.

La donna e la costruzione del nemico

Avagyan continua la sua requisitoria, aggiungendo che, mentre il romanzo cerca di sterilizzare le brutalità della gendarmeria turca, il film ne esalta gli aspetti sessuali, trasformando le donne in oggetto, e confinando, in questo modo, l’orrore in un secondo piano.

While the text tried to sanitize the brutalities of the Turkish gendarmerie, the film went as far as to deliver a sensational exposé of sexual transgression that objectified women and girls, thus downplaying the gravity of the committed crimes.

La pubblicità che precede e accompagna le proiezioni è estremamente esplicita:

“Con altre ragazze nude, la bella Aurora è venduta per ottantacinque centesimi”; “La storia sensazionale della depravazione turca”; “Ragazze impalate con le spade” (Slide, pp. 51 s).

E’ una campagna pubblicitaria, sintetizza Donna-Lee Frieze, centrata su quattro parole chiave: rape, redemption, religion, race.

Conclude Benedetta Guerzoni:

“La tragica realtà delle violenze subite e testimoniate si confonde con l’utilizzo propagandistico, che ne enfatizza il lato morboso a scopo di delegittimazione del nemico. Come in altri casi, anche questo è una conferma di quanto l’iconografia armena abbia risentito delle condizioni contestuali, prima politiche, poi di guerra: in questo modo si spiega anche la strumentalizzazione della questione armena, che viene “inglobata” nel sistema mediatico vigente, in quanto ad esso funzionale. Il film era quindi coerente con la più ampia rappresentazione delle vittime, e delle donne in particolare, durante il periodo bellico. Richiami simbolici molto precisi e codificati sembrano infatti fare da filo rosso alla rappresentazione della donna vittima, non solo armena, come oggetto sessuale su cui il clima di violenza proietta tutta la propria forza. La donna vittima, soggetto debole, è, come si sa, funzionale alla propaganda, ma la pervasività di questo simbolo fa riflettere anche sul peso della violenza nella società civile dell’epoca” (pp.320 s).

Fig. 9 La fotografia di Aurora Mardiganian, abbigliata con il costume tradizionale, campeggia nella copertina della prima edizione di Ravished Armenia

Fig. 9 La fotografia di Aurora Mardiganian, abbigliata con il costume tradizionale, campeggia nella copertina della prima edizione di Ravished Armenia

Il falso come fonte storica

Che cosa, dunque, si può imparare da una fonte falsa? Secondo la metodologia del fake, predominante in Internet e visibilmente mutuata più da Law & Order che da Marc Bloch, quando si individuano in una testimonianza delle incrinature e quando, soprattutto, gli autori di una certa fonte appaiono viziati da un qualche sospetto, quella fonte diventa inservibile. Conseguentemente, falsum in uno falsum in toto, al processo si perde clamorosamente. E’ la logica tipica di ogni negazionismo.

Per gli storici non è così. Il falso è una fonte preziosa, perché lascia intravedere particolari e aspetti che, a volte, le fonti dirette nascondono. Occorre solo saper cercare. Se cerchiamo notizie sull’uccisione di quelle sedici povere ragazze, il falso non ci dice nulla. Anzi ci inganna sulle modalità dell’esecuzione. Ma su questo punto, lo storico mette in campo altre risorse: la fonte orale, nel nostro caso, e incroci e verifiche con altre testimonianze.

Il falso comincia a parlare quando lo interroghiamo sulla sua fabbricazione: sul perché e sul modo con il quale venne realizzato; quando ci interroghiamo sul suo uso, sull’accoglienza che ebbe presso il pubblico. Nel nostro caso, questo falso ha rivelato l’identikit di gruppi umani cinici, che non hanno arretrato di fronte all’utilizzazione (per politica, per guadagno e anche per una nobile causa) di una tragedia. Ha mostrato, sullo sfondo, una società che, per attaccare un nemico, esibiva gli aspetti peggiori di sé. Benedetta Guerzoni ci conforta in questa lettura, citando un passo, quasi contemporaneo al film, di H. D. Lasswell (Propaganda Technique in the World War I, N.Y 1927), secondo il quale una giovane donna, stuprata dal nemico, suscita una segreta soddisfazione in una massa di stupratori per delega dall’altra parte del fronte. Questa crocifissione finta, dunque, è fonte non della barbarie dei turchi, quanto piuttosto di quella del mondo novecentesco occidentale. Quelle donne bianche, nude e crocifisse sono la chiara visualizzazione di uno slogan: rape, redemption, religion, race.

Se, inoltre, riflettiamo sul fatto che queste immagini erano in origine dei prodotti di fiction, che solo in seguito, per slittamenti progressivi, sono state utilizzate come documenti storici, che circolano in quanto documenti nel contesto attuale dell’internet, allora siamo autorizzati a considerarle fonti di una barbarie a noi contemporanea.

Questo falso ci racconta, infine, la storia di una ragazza di sedici anni, che, scampata ad una tragedia, divenne vittima della violenza e dell’avidità dei suoi salvatori.