Appunti da Mario Liverani

Autore: Antonio Brusa

Indice

L’antico Israele nei media e nella rete

La storia d’Israele a scuola

Il modello della vulgata

Un piccolo prontuario di stereotipi

Avvertenze per l’uso

Che fare con i bambini?

Una nuova vulgata

Un aggiornamento storico-didattico

Il dibattito storiografico è uno strumento per insegnare

Lo spazio palestinese

Cronologia essenziale

L’antico Israele nei media e nella rete

Compaiono periodicamente sulla stampa notizie sugli scavi archeologici in Palestina. Sono notizie di fascino, perché alludono a fatti che abbiamo letto, ascoltato o visto al cinema. Ogni scoperta suscita la domanda: “allora, la Bibbia aveva ragione?”. Se la pongono in tanti, e ha dato origine a molti libri. E molti pensano, laici o credenti, che la risposta rafforzerà le ragioni degli uni o degli altri. Perciò, per la legge ferrea dei media, è questa la DOMANDA che, sottotraccia, guida la mano del giornalista. Lui ha sentito che i gebusei erano un popolo palestinese, di quelli che gli ebrei combatterono quando giunsero in Palestina? ha sentito che Davide conquistò Gerusalemme e ne fece la capitale di Israele? Bene, il suo articolo accennerà a questi, e a tutti gli altri fatti che, secondo lui, appartengono alla vulgata posseduta da tutti, e che, perciò, possono corredare il suo pezzo dell’appeal indispensabile.

Nel quartiere arabo di Silwan, in una zona chiamata “città di Davide”, uno scavo rivela delle incisioni “antichissime”. Si tratterà di stampi per la fusione, di simboli, o delle prime lettere dell’alfabeto, magari protoebraico?http://xmx.forumcommunity.net/?t=49163336

Se vi viene un dubbio, e volete verificare su internet, allora cominciano i guai. Al terzo-quarto sito avete già perso la bussola. Prendiamo, ad esempio, la recente scoperta di una muraglia megalitica, costruita quasi 3700 anni fa a Gerusalemme. Ripresa da molti giornali, la vado a rileggere su un sito in genere sicuro, quello di “Archeo”. Vi si descrive la muraglia, vi si dice che fu eretta dai “gebusei (cananei)”, e che si trova nella “città di Davide”. L’articolo è chiaro e preciso, ma al non esperto spuntano un paio di dubbi. Erano gebusei o cananei? E se la costruzione era del II millennio a.C, come fa a trovarsi nella città di Davide, notoriamente vissuto al principio del I millennio? Niente paura, passiamo al sito successivo. Ma questo ha un titolo minaccioso “le bugie hanno le gambe corte” , e non va tanto per il sottile. Riporta, fra le altre, questa frase di Ikrima Sabri, mufti di Gerusalemme:

Non vi è il più piccolo indizio dell’esistenza di un tempio ebraico in questo luogo, nel passato. In tutta la città, non c’è nemmeno una sola pietra che indica la storia ebraica. Il nostro diritto, d’altra parte, è molto chiaro. Questo luogo appartiene a noi da 1500 anni.

Gli archeologi e gli storici israeliani si sono inventati tutto. Quel sito era gebuseo, non c’entrano gli ebrei. Dunque, appartiene a noi, dicono i palestinesi.

Com’era il tempio di Salomone/Erode? In rete uno specimen della fantasia dei ricostruttori

E’ un problema noto nella storiografia e nell’archeologia di quell’area. Lì, le risposte alla DOMANDA hanno immediate ricadute politiche. Non solo religioso-ideologiche, come da noi. Quindi, la pressione sulla ricerca è fortissima. Sul ciglio degli scavi si assiepano leader politici, ambasciatori e seguaci di questo o quel gruppo; e, non di rado, lo stesso ricercatore è embedded, convinto anche lui che il suo lavoro darà un potente aiuto alla sua parte politica. Se leggete questo articolo di Giulio Meotti, avendo cura di fare la tara delle sue propensioni, troverete una schiera di gente nota, da Abramovich, a Laura Bush a John Voigt (sì, l’”uomo del marciapiede”), della quale nessuno avrebbe mai sospettato gli interessi storiografici, e scoprirete che Clinton e Arafat ebbero il tempo, a Camp David, di litigare sulla esistenza o no del tempio di Salomone.

Dal conflitto nel Vicino Oriente, poi, questo invadente e oppressivo uso pubblico della storia riecheggia dalle parti nostre e nella regione italofona della rete. Anche da noi, carica le risposte di valenze politiche a volte aggressive.

La storia di Israele a scuola

Nelle scuole italiane, inoltre, la presenza di allievi provenienti dal mondo arabo-musulmano è consistente. E questo contribuisce ad aumentare la temperatura di questa storia. Per quanto antica, dunque, essa diventa un’autentica “Questione Socialmente Viva”. Una questione sensibile, che richiede una cura particolare. Questa si dovrebbe articolare intorno a due capisaldi: una vulgata (racconto semplice e facilmente comprensibile) affidabile, in grado di fornire agli allievi un piccolo, ma sicuro, pacchetto di conoscenze, che gli varrebbero da primo orientamento nella enciclopedia della rete; e, insieme con quella, un elenco essenziale di “avvertenze per l’uso”, che dovrebbero metterlo in grado di capire in che modo quelle conoscenze vengono usate e rielaborate nel dibattito pubblico e, magari, in che modo andrebbero maneggiate secondo gli storici. Tutto ciò (per una volta potremmo essere contenti di qualcosa in Italia) è perfino previsto dai programmi per la scuola di base: un po’ meno per quelli delle superiori, ma, pazienza, la Gelmini non è che sentisse tanto questo problema.

Il modello della vulgata

Limitiamoci, perciò, alla scuola di base. Da alcuni anni, disponiamo di una fonte impagabile. Si tratta di quei “bignamini” che ogni editore si sente in obbligo di anteporre al libro di prima media, nell’illusione, più o meno in buona fede, che queste sintesi estreme possano essere di qualche aiuto ai docenti. Ma proprio questa necessità di sintesi è l’ideale per costringere l’autore a redigere una vulgata. Ve ne propongo una, tratta da un manuale che andrà in adozione quest’anno. E’ anonima (non voglio fare qui un’analisi dei libri di testo). Per la conoscenza che ho dei manuali in circolazione (e passati), ve la propongo come un modello. Ognuno di voi potrà confrontarla con i manuali a disposizione.

Gli ebrei furono il primo popolo monoteista dell’antichità, e l’unico che abbia tramandato in modo ordinato e completo, nel suo libro sacro chiamato Bibbia (dal greco biblia = i libri).

Gli ebrei erano in origine pastori che intorno al 2000 a.C, guidati dal patriarca Abramo, giunsero in Palestina, nella terra chiamata Israele che secondo la tradizione era stata promessa loro da Dio. Qui divennero sedentari, impararono a coltivare la terra e a lavorare i metalli, ma non abbandonarono mai del tutto il nomadismo. Forse a causa di una grave carestia, intorno al 1700 una parte della popolazione si trasferì in Egitto, dove lavorò al servizio del faraone, finché le dure condizioni di vita non la spinsero a ritornare in Palestina sotto la guida di Mosè. Alla fine del II millennio gli ebrei unificarono le dodici tribù in cui erano divisi e fondarono il regno di Israele, che nel VI secolo sarà conquistato dai babilonesi.

Un piccolo prontuario di stereotipi

Le sottolineature non sono redazionali. Sono mie. Mettono in evidenza le affermazioni sbagliate o problematiche. In pratica, fatta eccezione per l’etimologia di “Bibbia”, l’intero testo prende per oro colato il sapere diffuso e ignora i portati della ricerca storica attuale. Se questa è la vulgata proposta dalla scuola, non ha la minima possibilità di diventare uno strumento critico per contrastare, mettere in dubbio, discutere quella di riferimento nel dibattito pubblico. Si comporta esattamente come quei giornalisti che, per ottenere successo, occhieggiano a “quello che tutti sanno”.

Conviene rendersi ben conto di questi stereotipi. Per questo ho preparato un elenco, aggiungendo a quelli riportati in questo sunto manualistico, altri, riscontrabili anche in testi più completi e distesi. Li discuto sulla base del libro di Mario Liverani (Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Laterza, Bari 2003).

Il primo popolo monoteista: non lo furono sempre. Erano politeisti; poi adottarono un dio nazionale, come tutti i popoli della regione. Yahweh per Giuda e Israele, Kemosh per Mo‘ab, Qaus per Edom, Milkom per ‘Ammon, Hadad per Damasco, Ba‘al/Melkart per Tiro (p. 158). Lentamente, la corrente sacerdotale yahwista riuscì a prendere il sopravvento nei due regni ebraici: ma questo accadde dopo le aggressioni assire e babilonesi. Ancora dopo la cattività babilonese, quindi in età persiana, è testimoniata la compresenza di culti di altre divinità.

La Bibbia è un libro ordinato e completo: non lo fu, per il semplice motivo che si tratta di una “biblioteca” (di qui l’etimologia) composta fra VIII e I secolo a.C, sotto la spinta di obiettivi, momenti culturali, e progetti politici e religiosi diversi; la ricerca, come vedremo distesamente nel corso di questo articolo, mostra come il passato fosse stato rielaborato, in forme a volte molto diverse, da un libro all’altro (per questo e altri concetti “generali”, si veda l’introduzione, pp. VII-XI e la conclusione alle pp. 401-407).

Gli ebrei erano in origine pastori: la regione era a insediamento misto. Si può ammettere che ci fosse, sull’altopiano centrale, dove si formarono i regni di Giuda e di Israele, una prevalenza di pastori. Ciò non toglie che, fin dalle prime attestazioni, i due regni ebraici si costituiscono intorno a due città, capofila di una rete urbana (cap. 3).

Intorno al 2000, il patriarca Abramo li condusse nella regione: si tratta di una rielaborazione del passato effettuata in epoca post-esilica. Non esistono attestazioni di ebrei prima della grande crisi del XII secolo. Il terminehabiru , che spesso viene citato come nome dei proto-ebrei, ha un valore generico e non etnico, dal momento che indica i fuggiaschi (“i banditi”), che cercavano scampo dalle terribili condizioni di vita alle quali erano sottoposti gli abitanti dei regni cantonali della regione. Si tratta, dunque, di un tipico “mito di fondazione” (pp. 283-287).

Il “patriarca” Abramo e i “giudici”: i due periodi, quello dei patriarchi, relativo al primo insediamento, e quello dei giudici, successivo alla conquista di Giosuè, sono frutto della mitopoiesi postesilica (cap. 15: Uno stato senza re: l’invenzione dei giudici).

I gebusei (e gli altri popoli “cananei”): la dizione “cananea” è quella adoperata nel secondo millennio per indicare in primo luogo la regione siro-palestinese; in secondo luogo i suoi abitanti. Nella ricostruzione biblica, i gebusei fanno parte di un insieme di popoli che furono interamente sterminati dagli eserciti di Yahweh. Trattandosi appunto di popoli scomparsi, conveniva “inventarli”. Fra questi, infatti, troviamo gli ‘anaquim (i giganti), i perizziti, che vuol dire semplicemente “contadini” o i refaiti, che erano addirittura gli spiriti dei morti (pp. 302-304).

Gli ebrei divennero sedentari ma non abbandonarono mai del tutto il nomadismo: nel corso dei secoli successivi alla crisi del XII secolo, la regione fu a maggioranza pastorale o agricola, a periodi alternati (cap. 2).

La terra chiamata “Israele”: nelle fonti egizie compare una volta questa parola (XIV sec), per indicare una valle della regione (vedi la cartina in fondo). Probabilmente il termine fa riferimento a qualche gruppo umano, scomparso nel tempo, ma del quale rimase il toponimo. Intorno al XII secolo, rileviamo dei gruppi che prendono a chiamarsi “israeliti”, probabilmente circoscritti alle terre dell’altopiano centrale (p. 71).

A causa di una grave carestia gli ebrei migrarono in Egitto: durante l’età del bronzo, l’intera regione, fino a Qadesh, nel sud della Siria, era sotto il dominio dell’impero egizio, la cui influenza continuò fino all’invasione assira (VIII secolo). La valle del Nilo costituiva per quelle popolazioni la risorsa ultima, nelle frequenti carestie. Quindi si trattava di migrazioni temporanee e continuate. La storia di Giuseppe (migrato fortunosamente in Egitto, dove fece fortuna) è un mito di fondazione, tipico, come quello del Diluvio universale, o di Mosé (cap. 13, specialmente pp. 285 e ss).

Mosé: la figura di Mosé viene costruita sull’archetipo di Sargon e di altri grandi re della regione. Dunque, risale al periodo postesilico (L’esodo e Mosè: pp. 305-312).

Giosuè: “la narrazione biblica della conquista “fondante” è notoriamente un costrutto artificioso, inteso a sottolineare l’unità di azione di tutte e dodici le tribù” (p. 313); “il paradigma adottano nel libro di Giosué è quello della “guerra santa” di chiara matrice deuteronomica ma dotato di profonde radici nell’ideologia siro-palestinese sin dai secoli della pressione assira” (pp. 314 s).

Unificazione delle tribù: anche le dodici tribù sono frutto una rielaborazione tardiva, che vede la sua fase compiuta nei decenni successivi al ritorno dall’esilio babilonese (dunque in età persiana). Dopo una lunga vicenda di formazione, successiva alla crisi del XII secolo, nacquero due regni contemporanei – Israele e Giuda – accomunati dalla fede nell’identico dio nazionale, Yahweh. Il primo con capitale Sichem (poi Samaria),che riuniva alcune tribù dell’altopiano, fra le quali Efraim e Manasse. Il secondo, il regno di Giuda, era costituito dalle tribù di Giuda e Beniamino. La formazione e la consistenza di altre tribù, come Dan e Levi, è molto dubbia. Questi regni restarono separati e distinti fino all’invasione assira e alle relative deportazioni (capp. 4,5,6).

Assiri e babilonesi: le misconcezioni che riguardano questi popoli riguardano l’intera storia dell’area, e non solo il capitolo sugli ebrei. Gli assiri adottarono un metodo di conquista violento, con una grande esibizione di forza e di crudeltà, a cui succedeva un sistema di governo pacifico molto attento allo sviluppo economico delle provincie. Tentavano di distruggere l’identità dei popoli conquistati, attraverso deportazioni massicce, ma, una volta re-insediate, queste popolazioni avevano la possibilità di riprendersi demograficamente ed economicamente. Al contrario, i babilonesi, che si presentavano come i liberatori dal dominio assiro, in realtà li superavano in violenza e non curavano affatto la gestione dei territori, interessati come erano solo alla cura della capitale e delle località centrali.

Di conseguenza, la dominazione assira trasformò la regione siro-palestinese, mescolandone le basi etniche e rendendole irriconoscibili rispetto al passato, ma inaugurando un periodo di prosperità. Gli ebrei deportati probabilmente si fusero con le popolazioni ospiti, mentre in Palestina si avviarono processi di commistione interetnica e interculturale fra nuovi e vecchi abitanti. La dominazione babilonese, invece, genera “la catastrofe” della regione. Si salvano solo le città costiere. Le zone dell’altopiano sono spopolate e povere. Gli ebrei deportati (le élites, questa volta, e gruppi di contadini) conservano a Babilonia la loro identità. Quando tornano avviano programmi di rigorismo religioso (unicità di Dio) ed etnico (proibizione di matrimoni misti) (capp. 7 e 9) .

I palestinesi. Fra i palestinesi di quei tempi e quelli di oggi i rapporti sono esilissimi. I philistim erano i “popoli del mare” che, sconfitti dagli egizi, si insediarono nella regione. Da loro deriva il nome “Palestina”. Erano probabilmente indoeuropei. La regione, per conto suo, era già uno scenario demografico estremamente composito: apporti arabi, moabiti, egizi, amorrei e di tanti altri, ai quali vanno aggiunti i famosihabiru. A più riprese, inoltre, la regione subisce traumi demografici con successivi ripopolamenti. Difficile per chiunque, oggi, proclamare un diritto di discendenza da quelle antiche popolazioni.

Avvertenze per l’uso

Scorrendo la critica degli stereotipi si nota facilmente come essi non siano altro che quelle conoscenze prodotte dagli scribi ebrei a partire da Giosia (640-609), con un opera di riscrittura che, col passare del tempo, si fece sempre più intensa. Molto di quello che abbiamo esaminato, infatti, è frutto di discussioni, di ricerche e di problemi dell’età persiana: dal VI secolo in poi. Quindi non è fonte degli eventi più antichi, quanto piuttosto di quelli contemporanei alla elaborazione dei testi.

La storia antica degli ebrei pone in primo piano il problema della sua fonte principale: la Bibbia. Essa è (rispetto ai fatti che racconta) un testo tardivo che produce un’immagine distorta del passato, perché frutto della cultura e del modo di vedere dei contemporanei. Noi, però, vediamo quell’immagine. Quindi, per usarla, dobbiamo essere in grado di correggerla, un po’ come fanno gli astronomi con le lenti gravitazionali, per restituirci la visione di galassie lontanissime. Dobbiamo confrontarla con altre fonti. Dobbiamo tenere conto di come si comportano altri popoli, quando affrontano il problema delle loro origini.

Questo principio non è oggetto di discussione, quando affrontiamo il problema dell’origine dei Goti, o quella dei Romani o dei Greci. E non è facile, come sanno tutti i docenti, parlarne in classe. Nel caso degli ebrei, il problema aggiuntivo è costituito dal fatto che la conoscenza sociale è talmente modellata sul racconto biblico, che nessuno mette in dubbio i cosiddetti “elementi storici” che ne vengono ricavati.

Che fare con i bambini?

Non so in che modo si possa affrontare questo problema epistemologico con bambini di quarta elementare (diverso sarebbe affrontarlo con ragazzi più grandi, e magari con qualche esperienza laboratoriale). Ma qui siamo agli inizi. Con i bambini, il dilemma didattico si pone nei suoi termini crudi:

- Conviene raccontare la storia tradizionale, poi col tempo si penseranno ai risvolti critici?

- Conviene insegnare la storia, quella prodotta dalla ricerca, e poi col tempo si studieranno anche le sue interpretazioni tradizionali?

Stando al programma, non ci sono dubbi. Va insegnata la storia. E questa va distinta dal suo uso pubblico. Quindi, il testo manualistico dal quale siamo partiti dovrebbe essere fuorilegge. Ma ciò sarebbe vero anche se il programma non ce lo imponesse. Non si da un insegnante di storia che non insegni “la storia”, o che preferisca a questa “la tradizione storica”.

Una nuova vulgata

Il rinnovamento della didattica non può non passare dalla elaborazione di una nuova vulgata. Un nuovo racconto semplice, facilmente leggibile, breve, che metta al corrente gli allievi dei tratti essenziali della vicenda di quel popolo. Con tutti i rischi che questo comporta, provo a scriverne una, della stessa lunghezza di quella che abbiamo esaminato.

Nel XII secolo, scoppiò una crisi eccezionale. Invasori, carestie, ribellioni sconvolsero tutto il Vicino Oriente. Caddero gli imperi che vi dominavano. Si crearono regioni nelle quali non governava più nessuno. Una di queste fu la Palestina. I villaggi e le tribù di pastori cominciarono a organizzarsi per governarsi da soli. Molte tribù si allearono fra di loro. Nacquero dei piccoli regni. Erano formati da una città capitale e da un nugolo di villaggi. Fra questi ce ne furono due: Israele e Giuda. Ma, ecco che tornarono i dominatori dall’esterno.

Sono passati quattro secoli. Siamo nell’VIII secolo. Gli assiri prima e i babilonesi dopo si impadroniscono della regione, abbattono i regni, deportano le popolazioni. Ma vengono abbattuti a loro volta da un impero più potente, quello persiano. Siamo nel VI secolo. Gli ebrei, che erano stati deportati, tornano in patria. Il nuovo impero è più tollerante. Gli ebrei possono costruirsi la loro vita, la loro politica, seguire le loro credenze. Fu in questo periodo che scrissero la loro storia, quella che noi leggiamo nella Bibbia.

Non è una proposta didattica, ma solo un espediente, per mostrare “sul vivo”, alcune questioni per come si pongono nelle scuole. Infatti, ridotto così, ai suoi minimi termini, il racconto mostra un problema che si oppone come un macigno al rinnovamento della didattica. L’insegnante che leggesse questo racconto, non lo riconoscerebbe. Mentre il primo, quello tradizionale, gli appare “pieno di fatti e di personaggi”, questo gli appare vuoto. Quello tradizionale ha un senso (è la storia del popolo eletto, coi suoi protagonisti). In contrasto, gli sembra priva di senso questo, che è la storia di un popolo. Non gli dice nulla. Non lo sa spiegare: nei termini correnti, non conosce altri fatti, altri particolari, non trova altri aggettivi, con i quali arricchire il testo e renderlo più gradevole o comprensibile nella sua lezione. Non lo sa valutare (“non so come interrogare gli allievi, con questo testo”). Non capendola lui, l’insegnante concluderà. “E’ una storia troppo difficile per i miei allievi”.

Per essere credibile, dunque, una “nuova vulgata” non deve solo avere doti di comprensibilità, affidabilità scientifica e funzionalità didattica: deve essere supportata da un vigoroso aggiornamento storico e storiografico.

Un aggiornamento storico-didattico

E, accanto a questo, si richiederebbe un altrettanto potente aggiornamento storico-didattico, che metta in grado l’insegnante di dominare alcuni problemi e alcuni concetti ricorrenti, utili quindi non solo in questo caso. Fra i tanti, ne segnalo tre:

- Il concetto di popolo. Per noi indica un insieme organizzato di individui che condividono lingua, costumi, religione. Era così anche nel passato? Se osserviamo i “popoli” della regione, vediamo che spesso non era così. Spesso, un territorio era abitato da genti che parlavano lingue diverse, credevano in dei diversi, ma obbedivano a uno stesso re. A volte, invece, la situazione assomiglia parecchio alla nostra idea. Per gli egizi, ad esempio: dicevano di essere il popolo benedetto da Dio; gli altri erano impuri (perciò si lavavano quando venivano a contatto con loro). Per gli ebrei lo divenne nel periodo postesilico.

- Il concetto di etnogenesi. Come nasce un popolo? E’ una domanda che si posero fin dall’antichità, ma alla quale sappiamo dare una risposta solo ora. Nell’antichità, immaginavano che i “popoli” nascessero belli e fatti. E siccome non riuscivano a trovarne le origini nel luogo dove si viveva, erano convinti che venissero da altrove. Romani, ebrei, etruschi e popoli barbarici adottarono questa prospettiva. Il mito dell’esodo e della migrazione. Oppure, raccontavano che i popoli nascevano miracolosamente dalla terra che occupavano: ma questo, il mito dell’autoctonia, lo riservarono a sé gli Ateniesi, che si ritennero speciali fra gli umani.

Noi, al contrario, sappiamo che i popoli si formano attraverso un processo, che non finisce mai. Gli ebrei, come tanti altri, “si formarono” attraverso scambi, commistioni, migrazioni e immigrazioni. E non cessarono mai di modificarsi.

- Il concetto di invenzione della tradizione. I miti (molti dei miti che si studiano a scuola), servono per costruire una comunità. Dunque, anche per costruire un popolo. Per costruire un “mito storico” solitamente si prendono pezzi di storia, residui del passato e li si rielaborano. Una tradizione parla del passato dunque, ma è fonte per la conoscenza del presente, nel quale fu elaborata.

Direi che quando l’allievo avesse raggiunto queste consapevolezze, potrebbe affrontare la questione della Bibbia come fonte storica e dare un senso accettabile alla DOMANDA. E se la Bibbia avesse ragione? Certo, come tutte le fonti ha ragione. Ci fa capire in modo vivo i tormenti che lacerarono Israele, dopo la Catastrofe babilonese. Cosa fare per evitare il suo ripetersi? Il Nuovo Patto con Dio fu, per quel popolo, la garanzia che essa non sarebbe più tornata. Il passato che allora venne inventato è lo “strumento didattico” con il quale il Patto venne insegnato e reso credibile. Era il racconto di un amore fra dio e il suo popolo, continuamente rinnovato e continuamente tradito. Una storia, come ci hanno insegnato i tempi successivi, destinata ad altre catastrofi e ad altri pensieri laceranti.

Il dibattito storiografico è uno strumento per insegnare

In chiusura del suo libro Mario Liverani descrive lo spazio storiografico all’interno del quale il docente deve imparare a muoversi (pp. 404-407). Spiega che oggi ci sono tre modi di guardare alla storia antica di Israele.

Da una parte vi è l’approccio tradizionalista. Non può negare i risultati della ricerca moderna. Cerca allora di renderli inoffensivi. Elabora una nuova narrazione che segue il filo della vicenda biblica, corredandola (a mo’ di commento) delle nuove risultanze storiografiche. Queste narrazioni avranno tutte “un capitolo sui Patriarchi, magari per negarne la storicità, ma non sapendo rinunciare a un’età patriarcale (leggendaria o storica che sia) in testa alla vicenda di Israele. Tutte avranno un capitolo sull’Esodo e su Mosé, magari per affermarne la tardività, ma senza compiere il passo essenziale di dislocarne l’analisi all’epoca di pertinenza … E poi tutte avranno un’età dei Giudici e un’età della monarchia unita.”

Di contro si batte l’approccio critico, che “drasticamente rifiuta di accettare come fonti autentiche le rielaborazioni tarde, e si ritrova in mano una storia dell’Israele pre-esilico talmente impoverita da rendere plausibile interrogarsi se sia davvero possibile scrivere una storia dell’Israele antico.”

Il terzo approccio parte dalla considerazione che occorre tenere “nel dovuto conto il fatto che le retrospezioni tarde di norma conferiscono veste ideologica moderna a un materiale antico”. Il lavoro storico, dunque, è quello di usare la fonte biblica, non per chiedersi se avesse ragione o meno, ma per indagare quali aspetti, quali fatti o problemi essa rielaborò. Per leggere “come in un palinsesto la vicenda antica sotto quella ricreata”.

Liverani divide la storia di Israele in due periodi. Il primo è quello della “storia normale”, quello messo in luce dalla ricerca archeologica e storica moderne. Il secondo è quello della “storia inventata”, quello elaborato dagli scribi. La sfida per lo storico odierno è quella di “farle dialogare”. Di capire come si illuminano a vicenda, e da questa operazione ricavare il nuovo racconto dell’antico Israele. Questa operazione si effettua oggi, nel nostro mondo, con i nostri strumenti culturali. Domani, darà altri risultati.

“Questo libro, conclude Liverani, è stato scritto nel 2001-2002, da un autore nato nel 1939 e la cui metodologia storica si è formata negli anni 1965-75. Sarebbe diverso se queste date slittassero indietro o in avanti di cinque o dieci anni”.

Il dramma della didattica è che la vulgata manualistica è identica da decine e decine di anni. Ho ripreso una mia rapida indagine su questo argomento, svolta nel 1990. Undici manuali di media, scritti da autori di ideologia diversa, da quello in odore di eresia al cattolico tradizionalista. Tutti si attengono alla “storia inventata”, anche il manuale così laico, da ignorare quasi completamente l’argomento “ebrei”, se non fosse per le poche righe che dedica loro, ma rigorosamente legate alla versione tradizionale (Il manuale di storia, La Nuova Italia, Firenze 1991, pp. 39 s). Eppure, già da una decina di anni, circolava la prima messa a punto storiografica di Liverani (Le “origini” d’Israele. Progetto irrealizzabile di ricerca etnogenetica, in “Rivista Biblica Italiana”, XXVIII, 1980, pp. 9-32).

Quindi – oggi - da almeno 35 anni sono disponibili versioni alternative a quelle tradizionali. Per giunta, non sono nemmeno marcate da controversie ideologiche. Presentando quell’articolo ai lettori della rivista biblica, prevalentemente di ambito religioso, il curatore spiegò che per quanto strana ai loro occhi, si trattava di una prospettiva storica nuova, che occorreva conoscere. E, oggi, al primo posto fra i ringraziamenti, Mario Liverani colloca il Pontificio Istituto Biblico.

Dunque, un altro racconto è possibile. Mi piacerebbe che lo diventasse anche nelle scuole. Credo che sia la condizione ineludibile perché la storia imparata in classe possa diventare uno strumento critico, a disposizione dei cittadini.

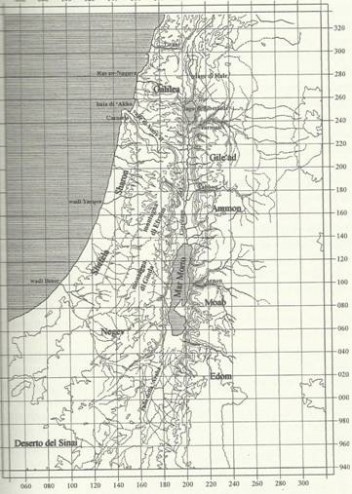

Lo spazio palestinese

Lo scenario della vicenda biblica. A ovest del Mar Morto c’è la regione dell’altopiano centrale. Il monte di Giuda corrisponde grosso modo all’omonimo regno, che confina a sud con il deserto del Negev; mentre il monte di Efraim corrisponde al regno d’Israele; a nord, all’altezza del monte Carmelo e della baia di Akko, sfocia la valle di Yezre‘el, uno dei primi toponimi che alluderebbero a Israele.

Cronologia essenziale

Età del Bronzo: la regione palestinese fa parte dell’impero egizio. Non vi è traccia di popoli ebraici o proto-ebraici

XIII-XII secolo: la crisi economica, climatica e bellica (i popoli del mare) distrugge gli Ittiti e fa arretrare i confini dell’impero egizio. Si produce una sorta di vuoto di potere nella regione siro-palestinese.

1150-1050: la regione palestinese è a insediamento misto. Popolata da cananei e da filistei (che sono probabilmente di provenienza balcanica o vengono “dalle isole”, come scrivono le fonti); da pastori e da agricoltori. Si costituiscono le prime leghe intertribali. Si formano regni cantonali medio-piccoli

1050-930: negli altopiani centrali (regione povera, rispetto alle coste e alle vallate fertili), si formano il regno di Saul, a Nord (il regno di Israele), con capitale Sichem, e quello di Davide a Sud, con capitale Gerusalemme. Dopo feroci lotte, Salomone assume il trono di Davide. E’ probabile che, sotto la sua guida, il regno di Giuda abbia ampliato la sua estensione. Tuttavia sembra una ricostruzione mitica quella dell’unificazione dei due regni. E’ dubbio ancora, se Salomone abbia eretto o no, il famoso tempio, che (in ogni caso) doveva essere di dimensioni assai modeste.

925: a chiudere questa prima stagione regale, interviene il faraone Sheshonq. Dalla lista dei territori conquistati dal faraone, sembra chiaro che i regni ebraici sono separati, distinti e di piccole dimensioni.

930-740: il regno di Israele si sviluppa intorno alla capitale Samaria. In una prima fase, questo regno privilegia i rapporti con la Fenicia e attua una politica militare vincente, dal momento che si ingrandisce vistosamente verso il nord. In una seconda fase, prende il sopravvento il partito favorevole a Damasco. Jehu uccide i membri della famiglia regnante e si insedia da usurpatore. Promuove una politica religiosa rigorista, volta a eliminare i fedeli di Ba’al. La storia di Israele finisce con Tiglat-pileser, sovrano assiro, che assale il regno e ne deporta gli abitanti

930-720: il regno di Giuda è retto dalla “casata di Davide”. Anch’esso è scosso da sanguinose vicende di successione. Riesce a resistere più di Israele all’aggressione assira, accettandone l’autorità. Ma, pochi anni dopo, a seguito di una ribellione, viene anch’esso distrutto e annesso all’impero.

740-640: il secolo di dominazione assira vede le deportazioni degli ebrei verso l’Assiria, e viceversa, dalla regione mediorientale verso la Palestina. L’economia riprende. Si impone il modello di una “divinità regale”, sul modello imperiale assiro.

640-610: durante il suo ultimo periodo, gli assiri allentano la loro presa sulla regione. Questa recupera una fortissima indipendenza. E’ il tempo di Giosia, re di Giuda, e del cosiddetto ritrovamento della Legge nel Tempio. Giosia, nel suo lunghissimo regno (640-609), è il promotore di una politica di estensione territoriale, basata sulla guerra santa e protetta da Yahweh, dio unico nazionale.

610-585: asservimento e distruzione seguono l’aggressione babilonese. Deportazioni delle élites e di gruppi contadini a Babilonia. Crollo demografico e culturale in Palestina.

538 -446: fra l’editto di Ciro e l’impero di Artaserse, diversi gruppi rientrano in Palestina e avviano una politica rigorista, che ha due direzioni: verso il passato, con la riscrittura delle storie di fondazione (da Abramo, al Diluvio, al’Esodo, a Giosué e alla formazione di un regno unito yahwista). Verso il presente-futuro, con la costruzione di una società fermamente legata al culto di Yahweh, dio nazionale/universale, e all’obiettivo di dar vita a un regno di Israele, unito e indipendente.