di Marco Cecalupo e Giuseppe Losapio

1. Giocare a scuola: domande e strumenti per orientarsi

1. Giocare a scuola: domande e strumenti per orientarsi

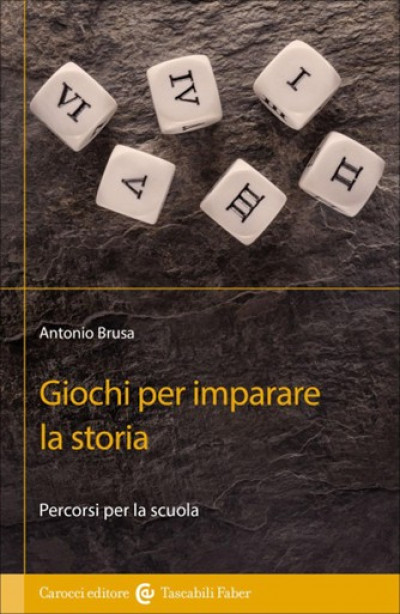

Quali sono gli elementi e i passaggi per decidere se un gioco di storia possa funzionare a scuola? Come inserirlo nella programmazione e cosa lo rende differente da qualsiasi altro gioco? Come posso usare un gioco commerciale e adattarlo per le mie lezioni? Queste sono le domande che ci hanno spesso impegnato nella nostra decennale pratica di didattica ludica, sia come insegnanti sia come autori di giochi didattici o adattatori di giochi commerciali. E in tutti questi anni le risposte sono venute da una tradizione di studi ben rappresentata nel volumetto di Antonio Brusa, Giochi per imparare la storia (Carocci 2022), a cui ci siamo rifatti per ripensare e aggiornare i nostri strumenti di lavoro.

Abbiamo colto la palla al balzo partecipando al secondo convegno nazionale della Società Italiana di Didattica della Storia (SIDiDaSt), che si è tenuto a Bologna l’8 e il 9 novembre del 2024 sul tema “Didattica della storia fra storiografia e memoria”, con un workshop pomeridiano proprio sulla “Didattica ludica della storia”.

Il testo di Brusa presenta una panoramica precisa degli studi che hanno evidenziato prima e poi spiegato le potenzialità del gioco in ambito formativo. Eccone alcune.

Nel capitolo terzo, Gioco e formazione storica, afferma che “fare storia e giocare appaiono attività quasi isomorfiche”.

Continuando nella lettura si passa ad individuare quali caratteristiche debbano avere i temi oggetto dell’agito ludico: la densità, la complessità e la rilevanza didattica. Per quest’ultimo punto troviamo imprescindibile lo studio di Luigi Cajani del 2004 per chi voglia progettare un’attività didattica ludica di storia mondiale sui temi delle società e degli scambi.

In questo capitolo vengono inoltre presi in rassegna una serie di qualità da tenere in considerazione, definite “le sette caratteristiche della giocabilità e la sua sostenibilità”: la durata, la semplicità delle regole, l’essenzialità, l’economicità, la povertà, la copiabilità e la leggerezza. Per descrivere e studiare un gioco, è necessario poi conoscere “le nove parti della lingua dei giochi”: scenario, personaggio, la cultura dell’allievo/giocatore, regole, penalità, risorse, imprevisti, avventura e il caso o l’alea. Un modello solido che permette di allenare l’occhio dell’insegnante ed entrare in un mondo complesso.

Per non parlare degli elementi che servono per scegliere un gioco, del debriefing e della valutazione di un gioco. Tuttavia, per chi non mastica questo lessico o è a digiuno del mondo dei giochi, o per chi pensa che i giochi siano solo Monopoly e Risiko!, inoltrarsi in questo mondo e portarlo a scuola diventa un lavoro complesso e rischia velocemente di scoraggiarsi. Per questo abbiamo deciso di approntare una breve guida per introdurre i volenterosi in questo mondo, nella speranza che possano continuare la propria attività autoformativa - sia giocando sia leggendo il volume di Brusa - per costruire una “bottega di giochi” in rete con altri colleghi volenterosi.

2. Promuovere il dialogo tra storici, game designers e insegnanti

2. Promuovere il dialogo tra storici, game designers e insegnanti

È dagli anni ‘90 che il dibattito sulla didattica ludica ha preso forma e sostanza e ha visto momenti di svolta e di sintesi interessanti. Da allora non si è mai fermato, ma la tendenza degli ultimissimi anni vede una critica verso il termine “didattica ludica”, considerato come una sorta di corruzione del rapporto tra il gioco e la storia, elementi che, sostengono, possono dialogare senza la mediazione didattica.

Ci riferiamo alle numerose e lodevoli attività di ricerca sul gioco storico promosse in Italia nel campo della public history. L’Associazione Italiana di Public History (AIPH) nel suo Manifesto del 2024 lo definisce “un campo delle scienze storiche a cui aderiscono coloro che svolgono attività attinenti alla ricerca, alla comunicazione e alla pratica della storia” e aggiunge che “tali attività si realizzano con e per diversi pubblici, tanto all’interno quanto all’esterno degli ambiti accademici e istituzionali, nel pubblico e nel privato”. Tra i suoi scopi programmatici c’è “la promozione dell’utilizzo della public history nell’ambito didattico, sia nello specifico insegnamento della storia, sia come strumento trasversale di educazione alla cittadinanza, all’intercultura, all’inclusione”.

L’Associazione Pop History, nata come “costola” di un Master universitario presso Unimore, dedica a “Gioco e Storia” una intera sezione del proprio sito web, e ha collaborato alla creazione di board games e urban games proposti negli ultimi anni alle classi delle scuole di Modena, Bologna, Milano e altre città. Se ne deduce che la scuola, di qualsiasi ordine e grado, rientra a pieno titolo in questo campo di ricerca.

Altra iniziativa è il Manifesto della Ludic History redatto da Glauco Babini, Mirco Carrattieri e Mirco Zanoni, su ispirazione del Manifesto del Secolo ludico di Eric Zimmerman che s’inserisce all’interno di questo dibattito ponendo la validità del gioco come strumento di studio della storia.

Per ultimo, anche in ambito accademico ci sono iniziative strutturate che pongono il gioco al centro del proprio interesse di studio, come il Centro di Ricerca sul Gioco dell’Università di Genova (CeRG) e il Game Science Research Center dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’IMT - Scuola Alti Studi di Lucca.

La nostra esperienza nelle scuole ci porta ad affermare, però, che è molto raro incontrare insegnanti che diventano “solo” fruitori finali di giochi storici. Pur essendo una minoranza numericamente esigua, gli insegnanti che provano a giocare in classe hanno un grande merito: si considerano bricoleur degli strumenti didattici che utilizzano, amano adattarli, modificarli, renderli più semplici o più complessi all’occasione, usano modelli per replicarli con altre ricerche a cui si sono appassionati nel corso del loro lavoro.

Il nostro invito è quindi ad orientare la ricerca verso prodotti che soddisfino questa esigenza e che si propongano come strumenti “aperti”, flessibili, modificabili. Se un gioco di storia si rivolge al mondo della scuola, perché non coinvolgere la didattica già in fase di progettazione? Perché non inserire nel dialogo a due, tra storico e game designer, anche l’insegnante?

3. I sei ingredienti per un gioco didattico di storia

Questi sei punti servono anche a questo: sono gli elementi costitutivi di questa mediazione, sono le caratteristiche essenziali che deve avere un’attività di didattica ludica in classe. Sono i sei ingredienti per noi indispensabili per un gioco didattico di storia o per adattarne uno commerciale, quegli elementi che vanno trovati e inseriti per dare valenza didattica al dispositivo ludico.

● La ricerca storiografica

Per costruire un gioco di storia è fondamentale partire da una ricerca recente, metodologicamente corretta e supportata da fonti affidabili. Non è necessario seguire l’interpretazione più diffusa o la vulgata della storia pubblica: anzi, proporre letture che pongono domande nuove o offrono prospettive innovative accresce nei giocatori la sensazione di esplorare territori sconosciuti del sapere storico, stimolando la loro curiosità e intelligenza.

● Un posto nella programmazione

Il gioco deve inserirsi con coerenza nella didattica, come un tassello utile e ben calibrato all’interno della programmazione. Non può sostituire lo studio di un intero quadro di civiltà, ma può illuminare in modo efficace uno o pochi aspetti ritenuti fondamentali. È importante che abbia un senso chiaro, condiviso da chi lo propone e da chi vi partecipa, con obiettivi espliciti e raggiungibili.

● La giocabilità in classe

Per funzionare davvero, un gioco deve rispettare i vincoli del contesto scolastico: regolamento, materiali, ruoli, tempi e spazi vanno pensati in base alle reali condizioni di una classe. Troppo spesso, già in fase di ideazione, la meccanica prevale sulla realtà, producendo esperienze poco efficaci o addirittura impraticabili: regolamenti eccessivamente complessi, durate incompatibili con l’orario scolastico, attività che richiedono conoscenze o competenze non ancora possedute dagli studenti. Un esempio è il gioco di successo “Twilight Struggle” sulla guerra fredda che pone una serie di criticità che lo rendono difficilmente adattabile in un contesto scolastico.

● Accessibilità senza pre-conoscenze

Il gioco non deve mai assumere la forma di una verifica. La sua forza è quella di creare un mondo in cui esplorare e sperimentare, anche attraverso l’errore. Per questo va vissuto come uno spazio di libertà, non come un’interrogazione mascherata. E’ un momento di leggerezza entro il quale tutto (o quasi tutto) ciò che non è regolato è possibile. Ciò non significa che quanto accade durante la partita non vada osservato: al contrario, l’esperienza ludica attiva – come insegna la pedagogia dell’errore – consente processi di autovalutazione e riflessione formativa, preziosi per la crescita degli studenti (com’è andata veramente? cosa avrei potuto fare veramente?).

● Una dinamica avvincente e un obiettivo chiaro

Un gioco di storia deve conservare sempre il suo carattere di avventura simulata, trovando un equilibrio tra le diverse dimensioni ludiche:

● Agon – la competizione, anche nei giochi collaborativi, contro la sfida stessa;

● Alea – l’imprevisto, con esiti affidati al caso;

● Mimicry – l’immedesimazione nell’altro, che favorisce il decentramento cognitivo;

● Ilinx – il vortice degli eventi e l’imprevedibilità del futuro.

Il punto di partenza può anche essere un gioco già esistente, opportunamente adattato al contesto scolastico.

● La fase di debriefing

Al termine dell’attività, il formatore guida una riflessione che parte dal racconto dell’esperienza vissuta e si apre a un’analisi dei meccanismi di gioco e dei ruoli. Questo momento aiuta i giocatori a uscire dall’immedesimazione e a guardare il gioco dall’esterno, come metafora o modello di una realtà economica, politica, sociale, culturale o ambientale del passato o del presente. È una fase di “disvelamento” che fa emergere la struttura sottostante: capire il gioco – ben oltre l’esito finale – significa comprendere i modelli storici su cui è stato costruito.

4. Una breve check list per i docenti

Prima di portare un gioco di storia in classe, chiediti se…

La base storica è fondata su una ricerca seria e aggiornata?

Il gioco si inserisce in modo coerente nella mia programmazione?

Il regolamento e i materiali sono adeguati ai tempi e spazi scolastici?

È accessibile anche a studenti senza conoscenze pregresse?

Contiene una dinamica che stimola competizione, immedesimazione e imprevedibilità?

Ho previsto una fase di debriefing per riflettere insieme sull’esperienza?

Si allega anche una check list più lunga ed esaustiva che può essere usata, al posto di quella breve, come strumento di progettazione didattica, per costruire o adattare giochi prima della somministrazione in classe, come spunto per una griglia di valutazione formativa, in sede di programmazione o revisione interdisciplinare e per attività di formazione tra pari, durante dipartimenti disciplinari o laboratori didattici.

5. Per una valutazione formativa basata sul framework dell’Historical thinking

Cosa osservare all’interno dell’attività ludica di storia? Le competenze messe in moto durante un contesto didattico ludico sono diverse e non sempre graduate, spesso se ne attivano di particolarmente profonde e questa non gradualità tende a rendere la lettura insolita rispetto alle più tradizionali pratiche didattiche non laboratoriali, dove il risultato è presente nella mente dell’insegnante.

Un aiuto per riflettere su come possa essere una griglia per osservare e per sviluppare una valutazione descrittiva e formativa dell’attività ci può giungere dai modelli di framework dell’Historical thinking elaborate da Peter Seixas e da altri studiosi, riportati da Brusa nel suo libro. Si ripropone, quindi, la tabella di pag. 86 come strumento per la riflessione e per l’osservazione delle attività in classe per la costruzione di una griglia a rete che metta insieme i vari elementi attivati.

| Conoscenze e competenze nella didattica ludica | ||

| Life skills e competenze trasversali | Rapporti con gli altri | Ascoltare, proporre, collaborare per la risoluzione di problemi |

| Rapporti con la società | Partecipare, essere responsabile, prendere iniziative, valutare il proprio intervento | |

| Rapporti con la conoscenza | - Fare ipotesi, cercare soluzioni, risolvere problemi - Motivazione a conoscere, interrogarsi ecc. | |

| Alfabetizzazione storica e pensare storicamente | Possedere e usare conoscenze di primo livello riguardanti: | - Fatti e personaggi - Problemi - Processi - Aspetti e caratteristiche della società |

| Possedere e usare conoscenze di secondo livello riguardanti: | - I nessi causa-effetto - Le temporalità - La complessità - L'uso dei documenti - Il rapporto tra documentazione e ricostruzione storica - La capacità di risolvere problemi storici - Lo sviluppo dell'immaginazione storica - L'uso del gioco come fonte per la conoscenza della nostra società | |

| Possedere e usare conoscenze di terzo livello riguardanti: | - I rapporti fra ricostruzione storica e teorie storiografiche - I rapporti fra storia pubblica e storia scientifica - I rapporti fra ricostruzione del passato e visioni stereotipate e diffuse della storia | |

6. Il playtest, la metacognizione per gli studenti

Pensiamo che il modo migliore per valutare l’efficacia di un gioco di storia in relazione agli scopi che si propone sia dare la parola ai giocatori/studenti, attraverso un playtest. Dopo una o più sperimentazioni, l’analisi dei risultati può svelare quali siano gli aspetti da correggere in fase di costruzione.

Playtest:

| gioco: |

| data: |

| ||||||

| età: |

| genere: |

| giocatore esperto: | si |

| no |

| |

| Esprimi il tuo giudizio indicando con una X il valore assegnato sulla scala e commentando nell'apposito spazio | |||||||||

| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||

| Ti ha appassionato giocare? In quale misura ti sei divertito? | ||||||||||||

| noioso |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| divertente |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Hai appreso nuove informazioni storiche dal gioco? | ||||||||||||

| per nulla istruttivo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| molto istruttivo |

| commento: |

|

| ||||||||||

| E' stato facile apprendere le regole del gioco? | ||||||||||||

| difficile |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| facile |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Quale grado di complessità hai colto dalla realtà simulata nel gioco? | ||||||||||||

| semplice |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| complesso |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Secondo la tua esperienza, come valuti la durata del gioco? | ||||||||||||

| troppo breve |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| troppo lungo |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Quale livello di immedesimazione nei personaggi hai avuto? | ||||||||||||

| distaccato |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| empatico |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Quante pre-conoscenze sono necessarie per giocare “bene”? | ||||||||||||

| tantissime |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| nessuna |

| commento: |

|

| ||||||||||

| Come valuti il linguaggio utilizzato nei testi dell'attività? | ||||||||||||

| incomprensibile |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| comprensibile |

| commento: |

|

| ||||||||||

7. Alcune riflessioni come conclusione

7. Alcune riflessioni come conclusione

Non ci resta che invitare al dialogo e alla collaborazione tutti i soggetti che si stanno impegnando in questo settore. Abbiamo da offrire la nostra esperienza individuale e collettiva come docenti e ricercatori, convinti che la scuola (dalla primaria alla secondaria di secondo grado) sia il luogo ideale per sperimentare, perché ci vivono persone che quotidianamente mettono a confronto i contenuti e le prassi di un percorso di studio formalizzato, fatto di lezioni, verifiche, valutazioni, con la propria cultura e sensibilità storica personale, che proviene anche dalla storia pubblica. Capita sempre più spesso che questo confronto produca una sorta di “cortocircuito” di difficile soluzione, e questo è un grave danno per la formazione storica.

Una proposta concreta lanciata da Antonio Brusa nel suo libro, oggi praticabile grazie agli strumenti tecnologici, è quella di costruire una “bottega del gioco” storico didattico: una rete di scopo tra scuole che mediante un portale digitale possono caricare e attingere risorse, discutere tra master/formatori, storici, ludologi, game designer, docenti e giocatori, dare conto delle sperimentazioni e dei risultati, progettare iniziative di comunicazione. Per trasformare la nostra passione di giocare in un processo scientifico peer review che ne migliori l’efficacia.

Di seguito gli strumenti presenti nell'articolo, utilizzabili dai docenti per le loro attività:

- valutazione formativa basata sul framework dell’Historical thinking;

- playtest;

- modelli checklist_gioco_didattico.

Bibliografia e sitografia minima per approfondire:

- Lucia Boschetti, Lezione 10c. Debate o Storia controversiale? La grande esperienza anglosassone, historialudens.it, aprile 2021.

- Marco Brando, A che gioco giocare per insegnare la storia, Treccani Magazine, 28 novembre 2024.

- Antonio Brusa, Giochi per imparare la storia, Carocci Faber, 2023.

- Antonio Brusa, Il manuale, la lezione e i documenti come strumenti di alfabetizzazione storica. Tecniche e problemi di insegnamento fra innovazione e tradizione , in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, Riviste Online Sapienza, 2021.

- Roger Caillois, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, 2000.

- Luigi Cajani, L’insegnamento della storia mondiale nella scuola secondaria: appunti per un dibattito, in “Dimensioni e problemi della ricerca storica”, Carocci, 2004.

- Antonio Calvani, Valentina Della Gala, Potenziare e valutare l’apprendimento della storia, Carocci, 2025.

- Marco Cecalupo, Twilight Struggle a scuola?, I conferenza AIPH, pophistory.it, giugno 2017.

- Marco Cecalupo, E Cesare disse: si lanci il dado!, in Chiara Asti (a c. di), Mettere in gioco il passato, Unicopli, 2019.

- Marco Cecalupo, Lezione 10b. Debate o Storia controversiale? Esperienze italiane, historialudens.it, aprile 2021.

- Giuseppe Losapio, Correva l’anno. Gioco per studiare il mondo e l’Italia nel 900, Novecento.org, n. 8, agosto 2017.

- Giuseppe Losapio, Correva l’anno… Un gioco di carte per studiare seriamente la violenza di stato nel Novecento, Novecento.org, n. 7, febbraio 2017.