di Luca Forassiepi

“Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla Luna,

e ora che è già il futuro, più nessuno se ne cura.”

Cantava così, nel suo brano “Il Mondo nuovo”, il noto artista italiano Neffa qualche anno fa. Una frase che un piccolo (per ora) gruppo di studiosi sta cercando di smentire: gli archeologi dell’esplorazione spaziale.

Ma in che senso si può applicare il metodo archeologico a un sito di allunaggio così come lo si fa per un antico foro romano, o per un insediamento medievale?

Fig.1: Impronta lasciata dagli scarponi dell’equipaggio dell’Apollo 11 sulla superficie lunare, 20 Luglio 1969. Fonte: NASA.Che cos’è l’archeologia dell’esplorazione spaziale

Fig.1: Impronta lasciata dagli scarponi dell’equipaggio dell’Apollo 11 sulla superficie lunare, 20 Luglio 1969. Fonte: NASA.Che cos’è l’archeologia dell’esplorazione spaziale

Andiamo con ordine. L’archeologia dell’esplorazione spaziale (Space Archaeology in inglese), è nata agli inizi del XXI secolo, e si occupa di studiare e analizzare le tracce materiali dell’esplorazione spaziale, un processo storico convenzionalmente iniziato nel 1957 con il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik. Sono oggetto di studio sia le sonde, i veicoli e i satelliti lanciati nello Spazio e/o sulla superficie di altri corpi celesti, sia l’insieme delle infrastrutture di lancio, controllo missione, comunicazione, collaudo e sviluppo dei veicoli, presenti sulla Terra.

La totalità di questi contesti testimonia le fasi iniziali di un’interazione diretta tra comunità umane e Cosmo: dopo millenni in cui il rapporto con gli astri è stato fondamentale per l'impalcatura religiosa, filosofica e mitologica di innumerevoli culture storiche, la specie umana ha cominciato a frequentare direttamente questo enorme Paesaggio Culturale associativo, compiendo i primi passi al di fuori del proprio pianeta di origine, un evento di portata epocale da ogni punto di vista storico e culturale.

La percezione del cielo stellato, ricca di associazioni sociali e culturali, viene plasmata dall’entrata in gioco di satelliti, astronauti e veicoli spaziali, che con loro materialità incarnano le ideologie e gli schemi di pensiero della cultura che li ha lanciati, aggiungendo nuovi strati di significato a una sedimentazione culturale millenaria (Gorman, 2005).

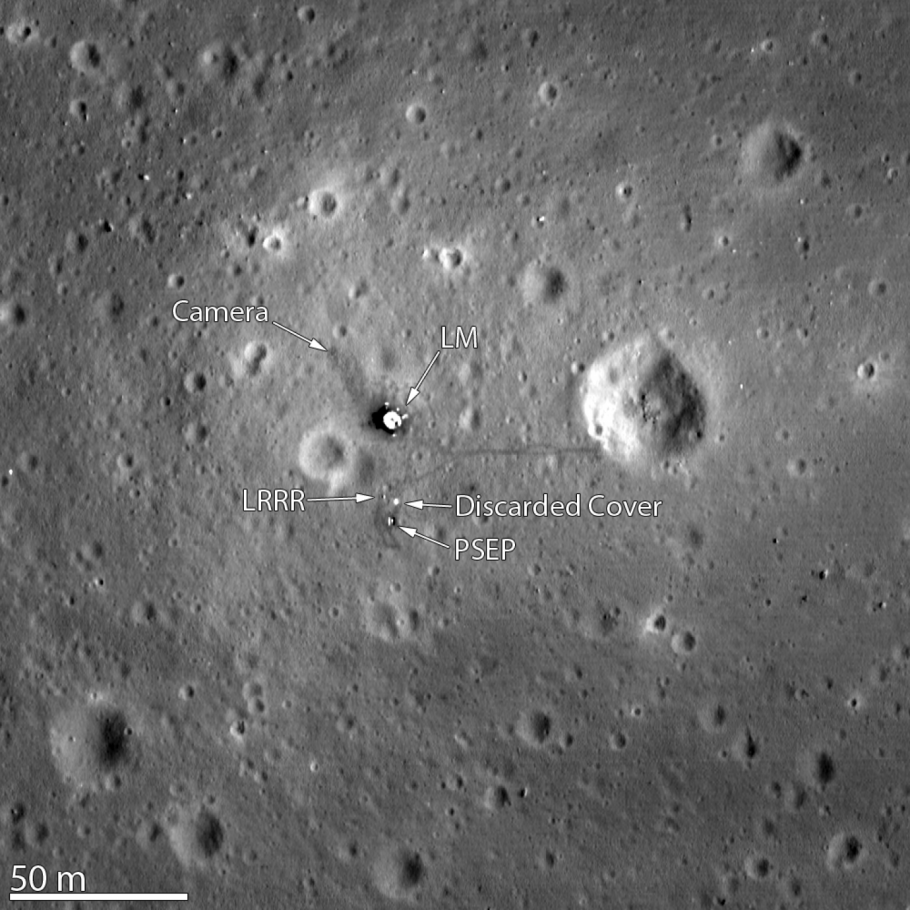

Fig.2: Tranquillity Base, il contesto archeologico dell’Apollo 11 situato nel Mare della Tranquillità (Luna), fotografato dal Lunar Reconnaissance Orbiter. Nell’immagine si distinguono: il Modulo Lunare (LM); la camera utilizzata per le riprese televisive; gli strumenti scientifici come il Laser Ranging RetroReflector (LRRR) e il Passive Seismic Experiment Package (PSEP); la copertura protettiva del LRRR (discarded cover); i percorsi tracciati dalle impronte di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare. Fonte: LROC Team, NASA. Perché fare archeologia nella contemporaneità?

Fig.2: Tranquillity Base, il contesto archeologico dell’Apollo 11 situato nel Mare della Tranquillità (Luna), fotografato dal Lunar Reconnaissance Orbiter. Nell’immagine si distinguono: il Modulo Lunare (LM); la camera utilizzata per le riprese televisive; gli strumenti scientifici come il Laser Ranging RetroReflector (LRRR) e il Passive Seismic Experiment Package (PSEP); la copertura protettiva del LRRR (discarded cover); i percorsi tracciati dalle impronte di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare. Fonte: LROC Team, NASA. Perché fare archeologia nella contemporaneità?

Potrebbe apparire controintuitiva l’applicazione del metodo archeologico, incentrato sulla materialità, a un processo storico contemporaneo come l’esplorazione spaziale, per giunta condotto dalle agenzie governative delle maggiori potenze mondiali e quindi, estremamente documentato da fonti scritte, visive, e orali. L’archeologia della contemporaneità, infatti, si sta facendo spazio, all’interno delle famiglie archeologiche. Nel 2023 è stato celebrato il primo convegno nazionale, a Pisa, mentre già sono disponibili pubblicazioni che mostrano come questa nuova disciplina sia efficacissima a scuola (G. De Felice, L’archeologia del contemporaneo in 10 oggetti, Laterza 2024).

L’archeologia del contemporaneo fornisce spunti di riflessione agli studenti sulle incognite e sui limiti presenti nello studio e nella comprensione dell’età contemporanea, obiettivi solo in apparenza più semplici a causa della maggiore documentazione a disposizione e della vicinanza temporale.

Infatti, facendo ricerca in questo settore, ci si rende conto ben presto di quanto queste siano illusioni, che rischiano di inficiare la ricostruzione storiografica. Nonostante la infinita produzione di documenti da parte delle nazioni occidentali del XX secolo, non è per niente raro, soprattutto nel periodo relativo agli anni ‘50 - ‘60, trovare lacune anche vistose negli archivi delle agenzie e delle industrie aerospaziali, a causa dello scarso valore storico che si attribuiva a documenti di lavoro, collaudo e sviluppo delle missioni spaziali: John Naugle, vice direttore associato della NASA, denunciava già nel 1967 la cattiva gestione archivistica dell’agenzia spaziale statunitense, che rischiava di far perdere ai futuri ingegneri indicazioni importanti sullo sviluppo tecnologico precedente, utili per calibrare al meglio il proprio lavoro.

Fig.3: la pala meccanica del Surveyor 3, recuperata dalla Luna dalla missione Apollo 12 ed esposta presso il Kansas Cosmosphere di Hutchinson, Kansas, USA. Fonte: Kansas Cosmosphere.Gli archivi e l'archeologia servono anche alla Nasa

Fig.3: la pala meccanica del Surveyor 3, recuperata dalla Luna dalla missione Apollo 12 ed esposta presso il Kansas Cosmosphere di Hutchinson, Kansas, USA. Fonte: Kansas Cosmosphere.Gli archivi e l'archeologia servono anche alla Nasa

Questo scenario si presentò esattamente nei primi anni 2000, quando la NASA, volendo sviluppare un nuovo lander lunare dotato di una pala meccanica per l’escavazione di campioni di superficie, decise di ispirarsi al medesimo strumento realizzato per i Surveyor, una serie di moduli di atterraggio lunari impiegati negli anni ‘60. Tuttavia, negli archivi NASA non fu trovata traccia alcuna dei progetti di questa pala, e solo il pezzo originale del Surveyor 3, recuperato sulla Luna dagli astronauti dell’Apollo 12 e riportato a Terra nel 1969, permise di recuperare le informazioni necessarie agli ingegneri del XXI secolo.

Questo è un esempio lampante di come l’analisi e la salvaguardia della materialità dell’esplorazione spaziale abbiano permesso di colmare un vuoto di documentazione, permettendo di ricostruire nei dettagli una tappa storica dello sviluppo tecnologico aerospaziale, altrimenti andata perduta.

Un caso simile, ma ancora più clamoroso, riguarda la scomparsa dei nastri originali delle riprese dell’Apollo 11 dagli archivi della NASA. Le lacune nella documentazione non risparmiano quindi nemmeno uno degli eventi più importanti della Storia umana, ovvero i primi passi della nostra specie sulla superficie di un altro corpo celeste.

Se a questa disorganizzazione archivistica aggiungiamo una forte componente di segretezza, insita in un settore estremamente legato a quello della Difesa, si ottiene un quadro documentale potenzialmente carente, in cui lo studio della cultura materiale può venire in soccorso e rappresentare una fonte fondamentale per una ricostruzione più esaustiva della storia dell’esplorazione spaziale.

Una visione critica dell'esplorazione spaziale

L’approccio archeologico può favorire lo sviluppo di un’analisi critica in grado di destrutturare gli schemi che dominano la narrazione popolare e culturale dell’esplorazione spaziale, fornendo spunti di riflessione per gli studenti sulla difficoltà e le sfide di una lettura consapevole del presente e del passato recente. Le missioni spaziali costituiscono uno sforzo sociale ed economico imponente: per questo, sono e sono sempre state sostenute dalle agenzie e dalle istituzioni dei paesi industrialmente e politicamente dominanti e da colossi privati più o meno coinvolti nell’industria militare.

Mentre la divulgazione delle ricerche e delle scoperte è giustamente appannaggio della comunità scientifica, la narrazione degli aspetti politici, culturali e sociali dell’esplorazione spaziale è ampiamente influenzata dai gangli politico-economici che la rendono possibile: Alice Gorman, una delle ricercatrici di riferimento della disciplina, lo definisce il modello narrativo della “Corsa allo Spazio”, lo “Space Race Model” (Gorman, 2005).

In questa narrazione, nata durante gli anni ‘50 e ‘60, lo Spazio costituisce la nuova frontiera aperta alla conquista (coloniale) dei meritevoli, una corsa basata sulla competizione fra pochi stati potenti e capaci, che compiono queste imprese (l’enfasi trionfalistica e nazionalistica è pervasiva) in nome di tutta l’umanità. Sempre secondo questa narrazione, le missioni spaziali rispondono al naturale bisogno umano di esplorare, in cui la diffusione della specie umana verso la conquista pionieristica di nuovi mondi viene rappresentata come una tappa obbligata dell’evoluzione.

Fig.4: Le infrastrutture dello spazioporto europeo di Kourou, immerse nella giungla della Guyana Francese. Fonte: ESA-S.CORVAJA.I lati oscuri dell’esplorazione spaziale

Fig.4: Le infrastrutture dello spazioporto europeo di Kourou, immerse nella giungla della Guyana Francese. Fonte: ESA-S.CORVAJA.I lati oscuri dell’esplorazione spaziale

L’attenzione per la materialità e la sua interazione dinamica con l’ambiente naturale e il comportamento umano nel corso del tempo, tipica dell’approccio archeologico, permette di guardare al di là di questa coltre di propaganda, e valutare il processo storico dell’esplorazione spaziale da punti di vista diversi. Così, non solo si ottiene una visione d’insieme del settore aerospaziale più sfaccettata e quindi più restitutiva dei processi politici, economici e sociali in gioco, ma si riescono anche a far emergere realtà e dinamiche riguardanti le comunità umane interessate negativamente dallo sviluppo dell’Esplorazione Spaziale, come gli ebrei schiavizzati nel campo di concentramento e ricerca missilistica nazista di Peenemünde (sito di sviluppo dei razzi V2, diretto da Wernher Von Braun), o le popolazioni indigene della Guyana Francese e dell’Australia che hanno visto l’occupazione e l’esproprio dei propri territori da parte delle infrastrutture dei centri spaziali di Kourou (ESA, Fig. 4) e Woomera (UK).

Ci sono decisioni politiche sociali e culturali, incarnate nella materialità di sonde, razzi e infrastrutture, che riflettono modi di intendere l’interazione con lo Spazio molto diverse a seconda delle epoche e delle varie comunità umane coinvolte: mettere in orbita un satellite meteorologico, piuttosto che militare; permettere a piccoli gruppi di amatori e di studenti di lanciare un loro satellite o concentrarsi esclusivamente su programmi spaziali nazionali e centralizzati; inviare sulla Luna militari o scienziati; permettere la partecipazione delle donne ai voli spaziali o sviluppare servizi igienici sui veicoli adattandoli esclusivamente al corpo maschile come pretesto per escluderle; costruire in maniera cooperativa una stazione spaziale internazionale o crearne una propria.

La destrutturazione delle narrative dominanti nel mondo dell’esplorazione spaziale, attraverso l’analisi archeologica della sua traccia materiale, restituisce quindi un quadro storico molto più completo ed esaustivo, utile a favorire una riflessione critica sulle scelte che le società contemporanee hanno preso, e stanno prendendo, nel compiere i primi passi al di fuori del nostro Pianeta.

Fig.5: ingegneri NASA al lavoro sui prototipi del Vanguard 1, lanciato nel 1958. Fonte: NASALo stato dell'arte

Fig.5: ingegneri NASA al lavoro sui prototipi del Vanguard 1, lanciato nel 1958. Fonte: NASALo stato dell'arte

Che cosa è stato fatto finora? L’archeologia spaziale è una disciplina ancora giovane, con enormi prospettive e potenzialità, ma che ha appena cominciato a muovere i suoi primi passi. Tuttavia vanno segnalati alcuni studi e ricerche che danno un’idea della ricerca fin qui svolta e dei suoi approcci teorici e metodologici.

Comincio senza dubbio con Alice Gorman, che oltre a introdurre il concetto di Paesaggio Culturale nell’analisi dei contesti archeologici spaziali, si è occupata di basi di lancio e del loro rapporto con l’ambiente e le comunità umane di quelle aree, sottolineando la relazione anche conflittuale fra sviluppo delle infrastrutture spaziali e comunità indigene nel corso del XX secolo (Gorman, 2005).

Inoltre ha svolto diverse analisi pionieristiche della Cultura Materiale orbitante intorno alla Terra, sia analizzando l’insieme dei detriti orbitali come un assemblage di manufatti in movimento (Gorman, 2021), sia studiando nello specifico satelliti storicamente e culturalmente importanti come il Vanguard 1 (Fig. 5, l’oggetto tuttora orbitante più antico, lanciato dagli USA nel 1958, Gorman & O’Leary, 2007), o la Stazione Spaziale Internazionale. Su quest’ultima, in collaborazione con gli astronauti NASA e l’archeologo Justin Walsh, ha esaminato l’utilizzo degli spazi e degli strumenti da parte di una comunità umana che abita in uno dei primissimi esempi di insediamenti stabili nello spazio, caratterizzato da una situazione ambientale peculiare e nuova per la specie umana, la microgravità.

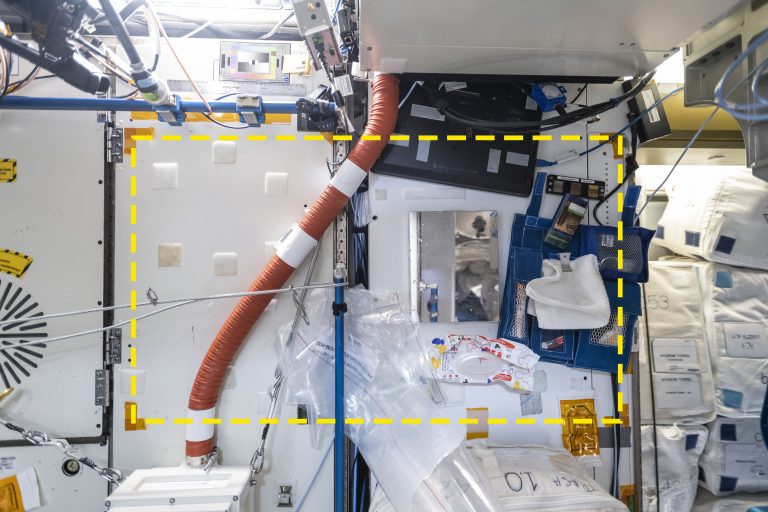

Fig. 6: una fotografia scattata nel modulo Node-3 della Stazione Spaziale Internazionale per lo studio archeologico di Gorman & Walsh. Si noti il quadrato giallo che delimita l’area di studio, sulla falsariga di uno scavo archeologico terrestre. FontePer quanto riguarda il patrimonio archeologico localizzato sui corpi celesti del sistema solare, gli sforzi si sono concentrati prevalentemente sulla Luna. Si segnalano, fra le varie ricerche, le importanti catalogazioni redatte da O’Leary (Lunar Legacy Project) e Capelotti (2010), l’opera di mappatura dei siti di Stooke (2018) e il fondamentale studio di Holcomb (et al., 2023): quest’ultimo ha dato il via a un focus geoarcheologico sui fenomeni naturali che possono alterare, distruggere o preservare il patrimonio culturale lunare, come radiazioni solari e cosmiche, micrometeoriti, movimenti sismici, crolli, ecc. Gli ambienti spaziali, infatti, ognuno con le proprie peculiarità, presentano fenomeni naturali in grado di danneggiare nel tempo i contesti archeologici, degradandone l’integrità fisica e di significato.

Fig. 6: una fotografia scattata nel modulo Node-3 della Stazione Spaziale Internazionale per lo studio archeologico di Gorman & Walsh. Si noti il quadrato giallo che delimita l’area di studio, sulla falsariga di uno scavo archeologico terrestre. FontePer quanto riguarda il patrimonio archeologico localizzato sui corpi celesti del sistema solare, gli sforzi si sono concentrati prevalentemente sulla Luna. Si segnalano, fra le varie ricerche, le importanti catalogazioni redatte da O’Leary (Lunar Legacy Project) e Capelotti (2010), l’opera di mappatura dei siti di Stooke (2018) e il fondamentale studio di Holcomb (et al., 2023): quest’ultimo ha dato il via a un focus geoarcheologico sui fenomeni naturali che possono alterare, distruggere o preservare il patrimonio culturale lunare, come radiazioni solari e cosmiche, micrometeoriti, movimenti sismici, crolli, ecc. Gli ambienti spaziali, infatti, ognuno con le proprie peculiarità, presentano fenomeni naturali in grado di danneggiare nel tempo i contesti archeologici, degradandone l’integrità fisica e di significato.

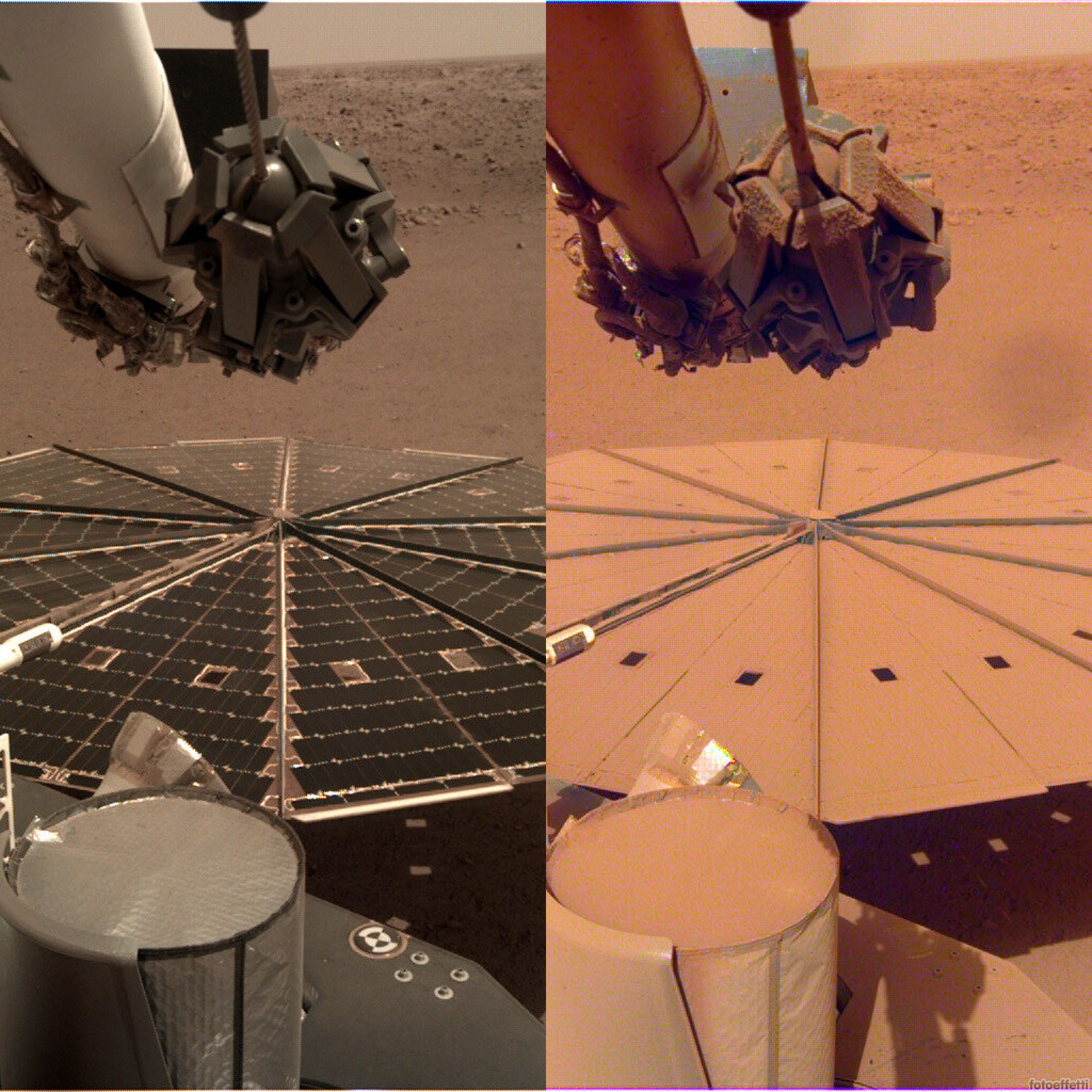

Fig. 7: dettaglio del pannello solare del lander statunitense InSight. A sinistra, fotografia del dicembre 2018, pochi giorni dopo l’atterraggio. A destra, fotografia dell’aprile 2022, in cui il pannello è ricoperto da uno strato di polvere accumulata nel tempo. L’estensione temporale delle immagini scattate dalle missioni spaziali (laddove disponibile), permette di fare stime sull’evoluzione futura dell’interazione fra manufatti artificiali e ambienti spaziali. Fonte: NASA/JPL Caltech.Per Marte, si ricordano il lavoro cartografico di Stooke (2016) e i primi lavori di indagine archeologica da parte di Spennemann (2007). Per quanto riguarda altri corpi celesti, segnalo una mia ricerca, che si è avvalsa del contributo prezioso di alcuni membri dell’ESA e della comunità scientifica europea, e si è occupata dei contesti archeologici della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko creati dalla missione europea Rosetta (Forassiepi, 2024).

Fig. 7: dettaglio del pannello solare del lander statunitense InSight. A sinistra, fotografia del dicembre 2018, pochi giorni dopo l’atterraggio. A destra, fotografia dell’aprile 2022, in cui il pannello è ricoperto da uno strato di polvere accumulata nel tempo. L’estensione temporale delle immagini scattate dalle missioni spaziali (laddove disponibile), permette di fare stime sull’evoluzione futura dell’interazione fra manufatti artificiali e ambienti spaziali. Fonte: NASA/JPL Caltech.Per Marte, si ricordano il lavoro cartografico di Stooke (2016) e i primi lavori di indagine archeologica da parte di Spennemann (2007). Per quanto riguarda altri corpi celesti, segnalo una mia ricerca, che si è avvalsa del contributo prezioso di alcuni membri dell’ESA e della comunità scientifica europea, e si è occupata dei contesti archeologici della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko creati dalla missione europea Rosetta (Forassiepi, 2024).

Infine, come esempio metodologico di ricerca archeologica spaziale, segnalo lo studio di Szczepanowska (2009), capace di ricostruire la storia dello sviluppo tecnologico di alcuni dei primi satelliti statunitensi della Storia (fine anni ‘50, primi anni ‘60), tramite l’impiego di analisi di laboratorio sui prototipi utilizzati durante i test di collaudo e oggi musealizzate.

La tutela del patrimonio archeologico spaziale

La ricerca accademica è avanzata di pari passo con un’attività di pressione sulle istituzioni nazionali e internazionali, al fine di stimolare una presa di coscienza sulla necessità e l’importanza di salvaguardare il patrimonio archeologico spaziale. Mentre la distanza dei contesti archeologici spaziali potrebbe apparire come una forma di protezione sufficiente, numerosi programmi in stato di sviluppo avanzato (Artemis, russo-cinese, iniziative private) hanno l’obiettivo dichiarato di realizzare insediamenti stabili e attività minerarie sulla Luna nel corso del prossimo decennio.

Inoltre appaiono sempre più concrete le prospettive di turismo lunare promosse da colossi privati del settore (SpaceX, Blue Origin, Virgin), che inevitabilmente vedrebbero nei vecchi siti di allunaggio Apollo o di altre missioni del passato, luoghi di interesse estremamente appetitosi.

Le condizioni ambientali lunari, per quanto estremamente più stabili di quelle terrestri, sono al tempo stesso molto fragili. Semplici attività di allunaggio o decollo di veicoli o lo spostamento di rover sulla superficie nei pressi di un contesto archeologico lunare, possono creare danni ingenti, causati dallo spostamento di detriti e regolite: senza atmosfera e con una bassa gravità, questo materiale può raggiungere velocità e distanze notevoli, in grado di danneggiare gravemente i manufatti delle passate missioni o cancellare, ad esempio, le prime fondamentali impronte dell’essere umano sulla superficie di un altro corpo celeste.

Il riconoscimento di questa fragilità, e l’impegno degli studiosi della disciplina, hanno portato a delle prime importanti vittorie: la prima serie di norme di comportamento per le future attività lunari nei pressi di contesti archeologici, sviluppate in cooperazione con la NASA (2011); l’iscrizione, a gennaio 2025, di oltre 90 siti della passata esplorazione lunare nel World Monuments Watch, riconoscendoli come contesti archeologici su cui vigilare a causa della veloce accelerazione della nuova corsa alla Luna. Per quanto nessuno di questi due documenti rappresenti norme internazionali legalmente vincolanti, si tratta tuttavia di due risultati importanti sulla strada della tutela del patrimonio culturale.

Prospettive future

Rimane moltissimo ancora da fare: l’implementazione sistematica (per ora sporadica) di approcci sperimentali nella disciplina, per comprendere lo stato di conservazione della traccia materiale e creare modelli di evoluzione dei siti archeologici basati su database quantitativi; la definizione di metodologie di ricognizione e intervento archeologico in situ, la cui fattibilità si avvicina sempre più, a causa del progressivo e rapido calo dei prezzi delle missioni spaziali; l’istituzione di protocolli di gestione e tutela del patrimonio internazionalmente riconosciuti.

Queste sfide rappresentano una forte motivazione per continuare a lavorare in un campo di studi così ricco di prospettive e sempre più necessario per proteggere le testimonianze delle tappe storiche dell’espansione umana nel Sistema Solare.

Lo spirito critico con cui l’analisi archeologica e storiografica si approcciano all’esplorazione spaziale può contribuire a creare nella società quegli strumenti culturali necessari alla comprensione di questo settore della contemporaneità, complesso e ancora poco conosciuto a livello di massa, ma che presto rivestirà un ruolo pesante nelle direzioni politiche, economiche e sociali che le nostre società prenderanno.

Pubblicazioni citate, link e letture consigliate

Capelotti, P. J. (2010). The Human Archaeology of Space—Lunar, Planetary and Interstellar Relics of Exploration. McFarland&Company, Inc., Publishers.

Forassiepi, L. (2024). The ESA Rosetta mission: A Space Archaeology case study. ArcheoLogica Data, 4, 149–173. https://doi.org/10.131/UNIPI/4AQR-E511.

Gorman, A. (2005). The cultural landscape of interplanetary space. Journal of Social Archaeology, 5(1), 85–107. https://doi.org/10.1177/1469605305050148.

Gorman, A. (2021). Space Debris, Space Situational Awareness and Cultural Heritage Management in Earth Orbit. In M. De Zwart & S. Henderson (A c. Di), Commercial and Military Uses of Outer Space (pp. 133–151). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8924-9_10.

Gorman, A., & O’Leary, B. L. (2007). An ideological vacuum: The Cold War in Outer Space. In A fearsome heritage: Diverse legacies of the cold war (pp. 73–92). Left Coast Press.

Holcomb, J. A., O’Leary, B., Darrin, A. G., Mandel, R. D., Kling, C., & Wegmann, K. W. (2023). Planetary geoarchaeology as a new frontier in archaeological science: Evaluating site formation processes on Earth’s Moon. Geoarchaeology, 38(5), 513–533. https://doi.org/10.1002/gea.21966.

NASA. (2011). Recommendations to Space-Faring Entities: How To Protect and Preserve the Historic and Scientific Value of U.S. Government Lunar Artifacts.

Spennemann, D. H. R., & Murphy, G. (2007). Technological heritage on Mars: Towards a future. Journal of the British Interplanetary Society, 60, 42–53.

Stooke, P. J. (2016). The International Atlas of Mars Exploration. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/international-atlas-of-mars-exploration/6C4F58799251994CC438755C2BEA4223.

Stooke, P. J. (2018). Atlas of Lunar landing sites. Philip J. Stooke Copyright. https://www.blurb.com/b/8550656-atlas-of-lunar-landing-sites.

Szczepanowska, H. M. (2009). Space technology: Vanguard 1, Explorer 7, and GRAB - Materials and museum concerns. In Handbook of space engineering, archaeology, and heritage (pp. 633–656). CRC Press, Taylor & Francis Group.