{jcomments off}

di Marco Cecalupo

*per gentile concessione di Clio ‘92. Questo articolo è parte del numero monografico sul fascismo de “Il Bollettino di Clio”, nuova serie n. 23, giugno 2025, scaricabile online.

1. Un laboratorio con le fonti iconografiche

Questo laboratorio, ideato dall'Associazione Historia Ludens1, si avvale della metodologia didattica del laboratorio con i documenti sviluppata da Antonio Brusa2, ma nella forma descritta in questo articolo si configura come un compito di realtà.

Nella sua struttura iniziale è stato condotto da docenti dell'associazione decine di volte in scuole secondarie di primo e secondo grado italiane. Negli ultimi anni, con questa diversa configurazione, è stato condotto con classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia3.

Tra i docenti è purtroppo opinione comune che le immagini siano un mezzo più immediato e più “semplice” per insegnare e apprendere la storia. Una convinzione errata. Lo studente – si afferma – può “vedere” la storia riflessa e raccontata dalle immagini. La forza dirompente dell'immagine in rapporto al testo scritto – si aggiunge – è universalmente nota e riconosciuta nel campo delle tecniche di comunicazione. Peraltro nel linguaggio comune “iconico” significa appunto dotato di un significato simbolico culturalmente condiviso da un grande numero di persone.

Nella ricerca storica, invece, le immagini rappresentano una tipologia di fonte che – alla pari di tutte le altre – deve essere opportunamente analizzata, interpretata e confrontata con altre fonti per restituire un frammento di ricostruzione storica o per essere una tessera di un puzzle più ricco e complesso. Dal punto di vista degli studiosi, non esiste un “primato dell'immagine” ma, al contrario, c’è una doverosa attenzione alla loro interpretazione, per non cadere nella trappola comunicativa insita proprio nel mezzo. Si può aggiungere, col linguaggio della storia dell'arte, che la lettura iconologica4 dei simboli racchiusi nelle immagini è indispensabile. E quando si tratta di immagini provenienti da un passato più o meno lontano e misconosciuto, il cambiamento o l'azzeramento dei significati simbolici produce una perdita di senso che va ricostruita.

Ciò risulta ancor più vero e necessario nel caso delle fonti iconografiche di questo laboratorio, poiché queste hanno uno scopo propagandistico acclarato. Dunque esistono in quanto documenti proprio perché hanno lo scopo esplicito di veicolare (di educare e di imporre con la violenza) un mondo valoriale caratteristico e specifico, storicamente determinato, della cultura fascista in Italia.

2. Una mostra fotografica sul fascismo italiano

Come si articolano le fasi del laboratorio? Divisa la classe in gruppi, si consegna a ciascuno di essi un pacchetto di riproduzioni di una trentina di fotografie, provenienti da giornali e riviste pubblicate in epoca fascista. Le fotografie sono numerate arbitrariamente per permettere una rapida identificazione. Ogni fotografia è dotata di una breve didascalia descrittiva, spesso comprensiva di una data e un luogo specifico.

Ciascun gruppo deve realizzare una mostra storica fotografica sul fascismo in Italia, utilizzando le foto che sono state fornite. Per simulare un “effetto di realtà” si specifica che il committente della mostra (per esempio il Comune o un altro Ente) ha messo a disposizione quattro sale espositive e che i gruppi devono dunque suddividere le immagini in quattro insiemi tematici e preparare, oltre alla disposizione delle fotografie, il titolo generale, i titoli delle quattro sale, le didascalie delle immagini, pannelli esplicativi per i visitatori e una brochure pubblicitaria attraverso la quale si sintetizzi il contenuto della mostra e si inviti un pubblico potenziale a visitarla.

Va inoltre aggiunto che il livello delle pre-conoscenze specifiche può essere anche basso o nullo, poiché si consente loro di utilizzare il manuale in adozione durante tutta la durata dell'attività. Spetta quindi al docente scegliere in quale momento dell'unità o del modulo didattico inserire il laboratorio. Tuttavia si suggerisce di non proporlo come attività terminale, ma al principio o a metà del percorso programmato.

3. L'analisi dei documenti

La disposizione delle immagini nelle sale e la loro lettura seguono le regole della “grammatica del documento” – la definizione è di Antonio Brusa5 – simile a quella utilizzata dagli storici quando fanno ricerca d'archivio o qualsiasi altro tipo di ricostruzione basata su documenti.

In primo piano, dunque, si pone l'aspetto cognitivo, il “pensare storicamente”.

La prima operazione consiste nella selezione, da intendere con un duplice significato: scegliere i temi significativi, quelli più “ricchi” di documentazione; scegliere a quale tema far afferire ogni singola immagine (Tab. 1). Se i partecipanti non sono allenati nella pratica del laboratorio con i documenti, si suggerisce di fornire loro una lista di temi predeterminata dal docente. Nel contesto di questa attività, la lista potrebbe contenere i seguenti temi:

| Temi | Immagini (inserire qui i numeri dei documenti) |

| L'infanzia | |

| Gli edifici pubblici | |

| I lavoratori | |

| La guerra | |

| Le colonie | |

| Le città | |

| La donna | |

| L'economia | |

| La razza | |

| Mussolini | |

| Lo sport | |

| La scuola | |

Tab. 1 – Tabella utilizzata per l’abbinamento dei temi alle immagini

La lista deve comunque contenere un numero di temi maggiore del numero di sale, e anche alcuni temi “distrattori” ai quali afferiscono poche o nessuna immagine.

La riduzione a quattro temi (per quattro sale) è una operazione non banale, perché obbliga gli allievi a scartare i temi meno o per nulla rappresentati e ad abbinare temi considerati contigui, facendo attenzione a non escludere nessuna fotografia. È importante che il docente intervenga con suggerimenti nel lavoro di selezione solo nel caso in cui un gruppo stia tralasciando temi che non possono essere elusi6.

Una volta stabilito, all'interno di ciascun gruppo, quali siano i quattro temi o macro-temi prescelti, si passa alla interrogazione del documento.

Fig. 1 – Le promesse di Mussolini, 2023.

Fig. 1 – Le promesse di Mussolini, 2023.

Gli allievi si chiedono quali informazioni sul tema si possono direttamente o indirettamente ricavare o dedurre da ciascuna immagine. Le domande da sottoporre alle foto non costituiscono un elenco predeterminato, ma cambiano ad ogni documento singolo, poiché dipendono dal punto di vista adottato dal gruppo, dalla sua capacità di analisi e dalla natura stessa della fonte7. L'insieme delle informazioni, raccolto e debitamente trasformato in un testo attraverso connettivi logici e altri strumenti retorici – e soprattutto corredato di un sistema di note di riferimento ai documenti, come nei testi degli storici – costituisce il messaggio che si intende trasmettere in quella sala (ad esempio: qual era l'idea di infanzia del fascismo?) (Fig. 1).

Fig. 2 – La vita nelle grandi città, 2023.4. L'interpretazione dei documenti

Fig. 2 – La vita nelle grandi città, 2023.4. L'interpretazione dei documenti

La complessità è un dato costitutivo della ricerca storica. E la fase di interpretazione consente di illuminare il senso di un documento nel suo contesto di ideazione, produzione e conservazione. Il confronto di più documenti, inoltre, consente non solo una validazione incrociata delle informazioni, ma anche una lettura reciproca. In termini semiotici, interpretare vuol dire individuare un insieme fluido di significati dietro un insieme di significanti.

Mentre ragazzi e ragazze studiano come disporre le foto, si fornisce loro un documento scritto – le Direttive per la stampa, redatte dalla Presidenza del Consiglio8 – che getta una luce nuova sul materiale iconografico già selezionato e interrogato.

Per fare esempi significativi di come questo documento possa trasformare il senso dell'intera attività, si citano qui solo due articoli del provvedimento:

12. DISEGNI E FOTOGRAFIE DI MODE FEMMINILI

La donna fascista deve essere fisicamente sana, per poter diventare madre di figli sani, secondo le “regole di vita” indicate dal Duce nel memorabile discorso ai medici. Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure femminili artificiosamente dimagrite e mascolinizzate, che rappresentano il tipo di donna sterile della decadente civiltà occidentale.

15. FOTOGRAFIE

Le fotografie di avvenimenti e panorami italiani devono essere sempre esaminate dal punto di vista dell’effetto politico. Così se si tratta di folle, scartare le fotografie con spazi vuoti; se si tratta di nuove strade, zone monumentali ecc., scartare quelle che non dànno una buona impressione di ordine, di attività, di traffico ecc.

(Philip V. Cannistraro, 1975)

Fig. 3 – I ginnasti della guerra, 2015.Dunque le fotografie prese in esame sono “false”? Tutti i documenti raccontano delle falsità, ci ha insegnato Jacques Le Goff9. Queste fotografie lo fanno intenzionalmente, perché coloro che le hanno messe in circolazione sui giornali intendevano presentare una versione “fascistizzata” della società italiana. È questa l'informazione, importantissima, che se ne ricava (Figg. 2 e 3).

Fig. 3 – I ginnasti della guerra, 2015.Dunque le fotografie prese in esame sono “false”? Tutti i documenti raccontano delle falsità, ci ha insegnato Jacques Le Goff9. Queste fotografie lo fanno intenzionalmente, perché coloro che le hanno messe in circolazione sui giornali intendevano presentare una versione “fascistizzata” della società italiana. È questa l'informazione, importantissima, che se ne ricava (Figg. 2 e 3).

“Affermazioni come “Le donne erano...” o “Durante i comizi di Mussolini...” vanno dunque riscritte in una forma storiograficamente corretta: “Si voleva che le donne fossero...” e “Sui giornali le notizie sui comizi di Mussolini…”.

Fig. 4 – Siete sicuri di conoscere la realtà dei fatti? 2023.

Fig. 4 – Siete sicuri di conoscere la realtà dei fatti? 2023. Fig. 5 – La verità, 2023.

Fig. 5 – La verità, 2023.

La prova del nove di questo cambiamento di senso, è data dalla deduzione che le fotografie ufficiali non riproducono la realtà della società in epoca fascista, bensì propagandano l'immagine che il fascismo vuole dare di se stesso. Per realizzarla, si fornisce agli allievi un nuovo pacchetto di foto provenienti da archivi privati, mai passate attraverso il setaccio della censura di Stato.

Questa nuova serie di documenti apre la possibilità di raccontare una “storia densa” e problematica. Gli allievi possono provare a disvelare la realtà occultata nei documenti.

I partecipanti, quindi, rivedono le operazioni di interrogazione e costruiscono nuovi testi e nuove didascalie. Sostanzialmente a cambiare di segno il proprio racconto attraverso la mostra che stanno allestendo. È ciò che accade quando gli storici, dopo aver interrogato i documenti, li interpretano (Figg. 4 e 5).

Fig. 6 – Guide per i più piccoli, 2023.

Fig. 6 – Guide per i più piccoli, 2023. Fig. 7 – Il fascismo sotto scatto, 2015.5. Raccontare con le immagini: un esercizio di public history

Fig. 7 – Il fascismo sotto scatto, 2015.5. Raccontare con le immagini: un esercizio di public history

Quando tutti i materiali richiesti sono stati revisionati, sono pronti per essere assemblati nell'esposizione. Si possono rappresentare le quattro sale su un tradizionale pannello bidimensionale o utilizzare comuni software che consentono la realizzazione di mostre virtuali. Anche questa è una scelta che il docente opera sulla base della conoscenza della classe, delle sue competenze e di quelle degli studenti, degli obiettivi di natura interdisciplinare che ci si pone.

Ma come valutare l'efficacia didattica di questo laboratorio? I partecipanti che hanno ideato, prodotto e allestito le mostre – nel nostro caso disposte lungo i corridoi della scuola – sono stati invitati a fare da “guida museale” ad altri più piccoli, delle classi prime e seconde dell'Istituto, le cui conoscenze sul fascismo provengono in larga parte dalla comunicazione storica extra-scolastica (Figg. 6 e 7).

Successivamente, attraverso un colloquio con questi ultimi, si può misurare il loro grado di consapevolezza su quanto appreso durante la visita alla mostra.

Fig. 8 – Il fascismo a scatti. Lea riflette sul laboratorio, 2015.

Fig. 8 – Il fascismo a scatti. Lea riflette sul laboratorio, 2015.

Fotogallery

Tutte le immagini si riferiscono ad attività condotte con classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” di Reggio Emilia. Si può notare che tutti i testi dei pannelli esplicativi contengono note di riferimento alle immagini. Si tratta del modello di scrittura documentata tipico degli storici. Altre immagini sono state pubblicate sul blog scolastico “I libri di Leo”.

(clicca su ogni immagine per ingrandire)

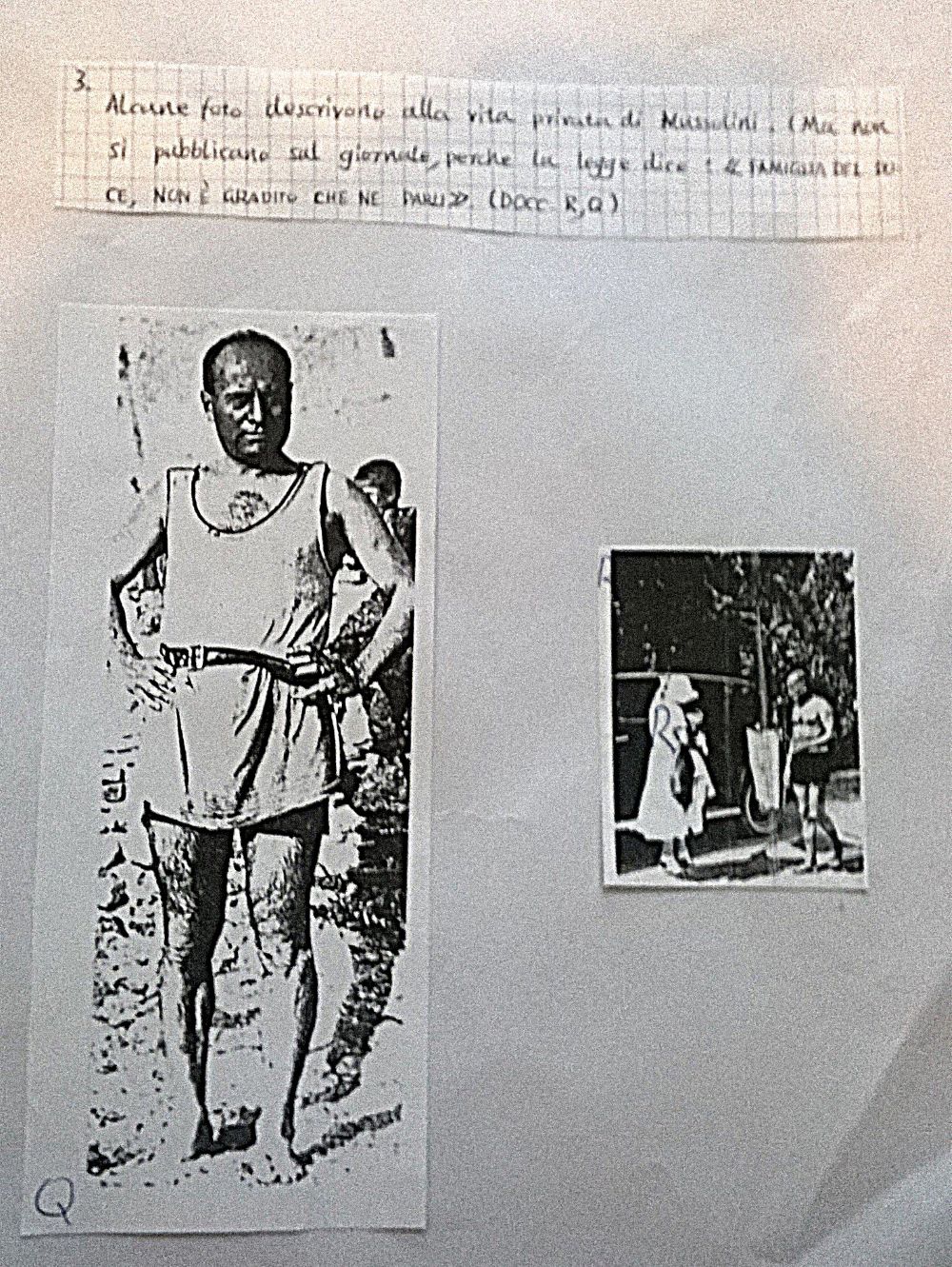

A – “Famiglia del Duce, non è gradito che se ne parli”, 2015.

B – Una razza da difendere, una menzogna da costruire, 2015.

C – Ragazzi e ragazze, 2015.

D – Il fascismo in mostra. Rahel, 2015 (prima parte).

E – Il fascismo in mostra. Rahel, 2015 (seconda parte).

F – “Non si deve dare all'estero la sensazione di una miseria grave che non c'è”, 2015.

G – L'obiettivo del fascismo, 2017.

H – Il lato oscuro del fascismo, 2017.

I – L'obiettivo sul fascismo, 2017.

J – Maternità fascista - I figli della guerra, 2023.

K – I soldati bambini, 2023.

L – Le famiglie del fascismo, 2023.

Bibliografia

Le immagini utilizzate nel laboratorio sono tratte da:

De Felice Renzo (1981), Storia fotografica del fascismo, Bari, Laterza.

Sulla propaganda fascista e i mass-media:

Cannistraro Philip V. (2022), La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Milano, Edizioni

Res Gestae.

Filippi Francesco (2019), Mussolini ha fatto anche cose buone, Torino, Bollati-Boringhieri.

Salustri Simona (2018), Orientare l'opinione pubblica. Mezzi di comunicazione e propaganda

politica nell'Italia fascista, Milano, Unicopli.

Per approfondire più in generale il tema delle fonti iconografiche nella ricerca storica:

Burke Peter (2002), Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Roma, Carocci (Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence, 2001).

Ginzburg Carlo (2000), Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi.

Haskell Francis (1997), Le immagini della storia. L’arte e l’interpretazione del passato, Torino, Einaudi (History and its Images: Art and the Interpretation of the Past, 1993).

Hockey David, Gayford Martin (2021), Una storia delle immagini. Dalle caverne al computer, Torino, Einaudi (A History of Pictures: From the Cave to the Computer Screen, 2016).

Maifreda Germano (2022), Immagini contese. Storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture, Milano, Feltrinelli.

Mignemi Adolfo (2003), Lo sguardo e l’immagine. La fotografia come documento storico, Torino, Bollati Boringhieri.

Mignemi Adolfo (2020), A proposito di alcune mostre: “Art Life Politics” e il regime fascista.

Sul laboratorio didattico con documenti iconografici:

Brusa Antonio (2010), L’atlante delle storie, 2 voll., Firenze-Palermo, Palumbo.

Brusa Antonio (2017), Una grammatica delle immagini: la cultura iconografica tra manuali e didattica della storia, in “Visual History”, vol. 3, pp. 145-56.

Brusa Antonio (2020), Le foto iconiche: immagini-mondo e strumenti di formazione storica, in “Visual History”, vol. 6, pp 121-138.

Brusa Antonio (2021), La grammatica dei documenti e i modelli di laboratorio storico.

Le Goff Jacques (1978), Monumento/documento, in “Enciclopedia Einaudi”, vol. V, pp. 38-43.

Musci Elena (2006), Il laboratorio con le fonti iconografiche, in Paolo Bernardi (a cura di), Insegnare storia. Guida alla didattica del laboratorio storico, Torino, Utet.

Prampolini Antonio (2021), Visual History. L’uso didattico delle fonti iconografiche. Sitografia.

Note

1 http://www.historialudens.it/

2 Brusa Antonio (2021), La grammatica dei documenti e i modelli di laboratorio storico.

3 Un racconto fotografico è stato pubblicato sul blog della scuola.

4 Fra i tanti, si vedano Aby Warburg, Mnemosyne. L’atlante delle immagini, Aragno 2002 e Edwin Panofski, Studi di iconologia, Einaudi, 1999 e, soprattutto, la rivista “Visual History. Rivista internazionale di storia e critica delle immagini”, diretta da Costanza d’Elia, sulla quale A. Prampolini, Visual history, che cos’è e quali storie ci fa conoscere, in Historia Ludens, 10 febbraio 2010.

5 Brusa Antonio (2021), La grammatica dei documenti e i modelli di laboratorio storico.

6 “I documenti non esistono in natura. È lo storico che, scegliendo dei resti del passato, li trasforma nella materia prima dello storico”, Brusa (2021), La grammatica dei documenti e i modelli di laboratorio storico, cit.

7 Riprendendo la lezione di Marc Bloch, Antonio Brusa afferma: “I documenti sono muti, anche quelli scritti, addirittura quelli orali. Non furono prodotti per raccontare delle storie, ma per le necessità pratiche dei tempi: fare una guerra, sbarcare il lunario, costruire una città o un’abitazione. Siamo noi moderni che li interroghiamo e ne ricaviamo le informazioni. Trasformiamo quegli “oggetti di uso” in “strumenti di conoscenza”, Ibidem.

8 Il testo completo in Cannistraro Philip V. (1975), La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, Bari, Laterza.

9 Cfr. Le Goff Jacques, Monumento/documento, in “Enciclopedia Einaudi”, Torino 1978, vol. V, pp. 38-43.