Autore: Antonio Brusa

L’incipit dell’Ora di Lezione è terrificante. “Non respira, non conta più nulla, arranca, è povera, marginalizzata, i suoi edifici crollano, i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, scherniti, i suoi alunni non studiano …”. Questa è la scuola che Massimo Recalcati si propone di rianimare con la sua “erotica dell’insegnamento” (Einaudi, 2014). Una parte cospicua della cultura italiana, anche quella che nutrirebbe dubbi sull’erotismo formativo, ne condividerebbe il pessimismo di partenza. Lo si vede dalla lunga lista di storici, letterati, linguisti e scrittori che si sono cimentati sul tema del collasso della scuola: da Giorgio Israel, scomparso di recente, a Giulio Ferroni, a Cesare De Michelis, e poi Abruzzese, Galli della Loggia, Affinati, La Penna, Beccaria, Giunta, Bajani, Mastrocola, e altri, che sottoscriverebbero anche la frase conclusiva, e liberatoria, di questa narrazione di sciagure:

L’incipit dell’Ora di Lezione è terrificante. “Non respira, non conta più nulla, arranca, è povera, marginalizzata, i suoi edifici crollano, i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, scherniti, i suoi alunni non studiano …”. Questa è la scuola che Massimo Recalcati si propone di rianimare con la sua “erotica dell’insegnamento” (Einaudi, 2014). Una parte cospicua della cultura italiana, anche quella che nutrirebbe dubbi sull’erotismo formativo, ne condividerebbe il pessimismo di partenza. Lo si vede dalla lunga lista di storici, letterati, linguisti e scrittori che si sono cimentati sul tema del collasso della scuola: da Giorgio Israel, scomparso di recente, a Giulio Ferroni, a Cesare De Michelis, e poi Abruzzese, Galli della Loggia, Affinati, La Penna, Beccaria, Giunta, Bajani, Mastrocola, e altri, che sottoscriverebbero anche la frase conclusiva, e liberatoria, di questa narrazione di sciagure:

“Abbiamo conosciuto un tempo dove bastava che un insegnante entrasse in classe per far calare il silenzio”.

Recalcati, infatti, riassume in poche righe il plot che accomuna la biblioteca dell’Apocalisse scolastica. “Oggi è un disastro, ma ci fu un periodo in cui la scuola non era così, e io l’ho vissuto”. Il suo libro, quindi, termina con un excursus biografico, nel quale racconta di come, ragazzo bocciato, fu salvato da una maestra amorevole, testimonianza della bontà di quella scuola e della pedagogia erotica. Biografia per biografia, ricorderò il mio insegnante di terza elementare, al quale debbo il mio odio per la matematica (ci obbligava a numerazioni fino a quattro, cinquemila e rotti), che iniziava le lezioni con la buona scuola dei suoi tempi, quando gli scolari studiavano, davano del “voi” ai genitori e tremavano alla vista del maestro. Erano gli anni ’50 del secolo scorso e, come mi appare evidente, già allora questo era un incipit di successo.

Riforme come ritorno al passato

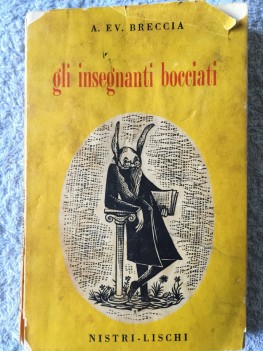

Se la mia testimonianza non può fare testo (come dovrebbe essere per ogni ricordo d’infanzia), lo deve fare, invece, quella di Annibale Evaristo Breccia, perché si tratta di un testimone privilegiato della scuola degli anni ’50. Breccia fu uno dei fondatori dell’egittologia italiana. Insegnò storia greca e romana all’Università di Pisa, della quale fu anche rettore. Si interessava attivamente dei fatti scolastici, e, in vista della riforma dell’esame di licenza allora in cantiere, scrisse Gli insegnanti bocciati, il ritratto veritierio, come recita il risvolto di copertina, della scuola degli anni ’50. Quella, per inciso, alla quale Paola Mastrocola voleva si rifacesse con coraggio la ministra Gelmini (il “ministro ragazza”, scrisse), che, più timidamente, proponeva di tornare solo agli anni ’60 (Cara Prof, la mia scuola sarà così, “La Stampa”, 21, 9, 2008). Quella, più in generale, che molti ricordano come “la scuola seria di prima del ‘68”. Il pamphlet di Breccia fu pubblicato a Pisa da Nistri-Lischi nell’aprile del 1957. Ad agosto ebbe una seconda edizione e altre ne seguirono fino al decennio successivo. Il libro scatenò un acceso dibattito sulla stampa, come leggo nel volume di Roberto Berardi(La scuola nella prima repubblica dai taccuini di un ispettore centrale, pp. 55-57 ). Dunque, è una testimonianza significativa di come il lamento sulla scuola fosse nell’air du temps. Degli anni ‘50, come dei nostri e, presumibilmente, di quelli precedenti.

L’età d’oro degli anni ‘50

Com’era, dunque, la scuola, quando era “quella di una volta”, prima che diventasse la nostra scuola di massa? A leggere il pamphlet di Breccia, non godeva di buona salute. Al principio del decennio, il ministro della Pubblica Istruzione, Guido Gonella, aveva lanciato un’inchiesta capillare, preludio alla riforma che verrà nel decennio successivo (Breccia la ricorda come un accumulo insopportabile di scartafacci e moduli). Insoddisfatti di quello in vigore, si stava elaborando un nuovo modello di esame di maturità, che verrà ulteriormente cambiato al principio degli anni ‘70. Non c’era la scuola media unificata, ma già schiere di bambini e adolescenti premevano per accedere alla scolarizzazione e mettevano in affanno le strutture esistenti. I concorsi a cattedra erano ingolfati da migliaia di candidati per decine o poche centinaia di posti. La scuola era la “grande malata” (p.19), si diceva correntemente, al cui capezzale si alternavano politici, uomini di cultura, gente preoccupata. Breccia scrive per loro. Dice che il popolo italiano non conosce la realtà scolastica, e lui gliela vuole spiegare, cominciando dai protagonisti: i professori e la loro formazione.

I professori bocciati

Certamente ci sono tanti giovani preparati e brillanti, esordisce Breccia. Ma quanti sono quelli che non riescono a superare gli esami di concorso, dimostrando un’ignoranza raccapricciante e, nonostante la bocciatura, continuano a insegnare? I dati impietosi ci fanno vedere come – dalle medie fino ai licei classici – le scuole sono colme di precari che cercano in massa una sistemazione definitiva. Le commissioni, sostiene il nostro, sono spesso di manica larga, “generosamente indulgenti”. Nonostante ciò, al concorso per le medie (15 mila candidati per 360 posti), 350 sono stati eliminati per “inintelligente plagio”, moltissimi sono bocciati con voti che vanno da 10/30 a 1/30. Non vanno meglio i concorsi ai Licei, dove abbondano candidati che non conoscono il latino e non sanno scrivere in italiano. “Moltissimi lavori sono risultati assai lontani dalla sufficienza, puerili, sgrammaticati. Alcuni ci hanno presentato fogli in bianco …oppure abborracciavano poche frasi sconnesse:”.

Quanto alla storia “il difetto di maggiore evidenza e frequenza si è palesato nella mancanza di un fondo di cultura storica e generale. Frequentissima appare poi l’ignoranza di problemi economici, sociali, religiosi e degli orientamenti politici, per i quali i candidati dimostrano ottusità o indifferenza e supina acquiescenza alle idee più viete o facilmente diffuse”.

Il fatto che questi candidati insegnino in forma precaria, ma talvolta siano anche professori di ruolo (p.21), spinge gli esaminatori a chiedere al ministro che ciò venga loro proibito, che non si diano incarichi a gente così ignorante. “… i candidati (…) sono per lo più di fatto, e continueranno ad esserlo (…) docenti nelle Scuole medie Superiori, contribuendo così al perpetuarsi e all’aggravarsi dello scadimento culturale della scuola” (pp. 10-18).

I giudizi complessivi delle Commissioni di concorso sono di questo tenore. Breccia si rende conto che possano non essere del tutto convincenti, magari eccessivi. Perciò, li corrobora con due ordini di fonti: i giudizi apposti ai compiti scritti, e un’antologia di errori esemplari, tratti dalle “innumerevoli pezze d’appoggio costituite dalle migliaia di elaborati conservati negli archivi o nei sotterranei del Ministero della pubblica Istruzione” (p. 20).

Una pedagogia politicamente scorretta

L’elenco delle “notazioni apposte e firmate, sui compiti, dai commissari”, è una prova, secondo Breccia, dell’ignoranza dei candidati. A distanza di tempo, dobbiamo riflettere noi, è anche la testimonianza di una sensibilità professionale molto diversa dalla nostra, che non tollera lo scherno dei candidati (si tenga presente che le frasi seguenti furono rivolte a insegnanti comunque in servizio). Pare, invece, che in quegli anni questa fosse una prassi che meritava elogi e pubblicità.

“Vergogna”

“Da rogo”

“Zeppo di madornali errori”

“Un ammasso caotico di scemenze e di errori di fatto”

“Contenuto e sintassi denunciano l’assoluta rozzezza e immaturità del candidato”

“Locuzioni veramente comiche e grottesche”

“Ha la mentalità e la cultura di un bambino di quinta elementare”

“Evidentemente il candidato ha cominciato senza saper neanche lui cosa volesse dire e come ha cominciato così ha finito”

“Ha una cultura di onesto zulu”

“E’ un tema spassoso scritto da un pazzo. Che Dio ci tenga le sue sante mani sul capo” (p. 22).

Cosa ci dicono gli errori

Gli errori degli allievi si chiamavano “perle giapponesi” (p. 55). Giapponesi, perché coltivate e, dunque, false. Già nel decennio successivo, questa locuzione non era più tanto comune. Oggi ne abbiamo altre – strafalcioni, bestialità, papere - e, soprattutto, il nostro modo di considerarle è profondamente segnato dalla cultura dello sberleffo, imposta dalle Paperissime televisive; o dall’abitudine agli “sciocchezzai”, libri per ridere, che dal tempo di Io speriamo che me la cavo (il best seller di Marcello d’Orta del 1990), riempiono le nostre edicole, con svarioni di militari, avvocati, politici e calciatori.

Breccia, lo diremo a suo onore, non si prende gioco dei candidati. Non ne ride. E se qua e là non trattiene l’ironia nei confronti di questa “grottesca significazione”, la sua è di gusto amaro e irritante. Dopotutto, sono errori, spesso, di professori in servizio. Ed è questo il dato fondamentale che dobbiamo mettere in evidenza, leggendo la lista che segue. Si tratta – fatta naturalmente la tara degli avventurieri immancabili in ogni concorso - di insegnanti che cercano di esprimere, in un compito scritto, il meglio di sé, culturale e professionale.I nfine, sia pure a margine, sarà importante notare come nessuno di questi errori riguardasse fatti successivi alla Prima guerra mondiale. Fascismo, Seconda Guerra mondiale, Resistenza, Shoah, fondazione della Repubblica erano argomenti interdetti nella scuola seria degli anni ’50.

Piccola raccolta di perle giapponesi

I Cartaginesi “concepibant”, probabilmente nel “De bellis punicis” di Giulio Cesare.

Essi, peraltro, furono sconfitti alla “battaglia del Minotauro”.

Nel Medioevo esisteva “una copiosa schiera di versatili e rimatori”, e Dante visse in un mondo “intriso di trabocchetti”, che riteneva che la vita fosse “una missione da svolgere, un continuo prostituirsi per procacciare benessere e felicità al popolo”. Egli, infatti, “scrisse per “fargliela” agli uomini che non gli andavano giù”, né si arrestò “all’ipse dixit di Aristotele”.

Se Dante, “in viaggio per l’oltretomba si conduce dietro tutta la terra, l’Ariosto porta a spasso un popolo ben diverso, però l’uno e l’altro furono i due vassalli di opposte civiltà”. Ariosto, dal canto suo, “plasma la ninfa vitale”. Come scrisse il suo poema? Così: “Re Artù, Carlo Magno, Tristano, Orlando si stringono la mano e nasce l’Orlando furioso”. I suoi eroi erano “capaci di morire per un alto ideale, anche se l’invenzione della polvere da sparo impediva che si prendessero tuttavia seriamente”.

E l’Italia? “Slanciata così com’è, nel mare, fu come un ponte fra le genti. Le genti del mondo vi sono passate e sottoterra vi sono ancora le loro ossa”.

L’umanità? “Ha uno stesso problema, il problema della sua estrinsecazione”. E, nel Medioevo: “in quei beati tempi viveva di piccole cose, di scambi in natura, svolgentisi per lo più nell’ambito comunale, raramente in quello regionale e nazionale”. Carlo Magno, poi, “trattava a pié pari con gli stati dell’Oriente”. Tempo dopo, “Gregorio VII salì alla soglia pontificia” e infine morì “in esilio a Catanzaro”, pronunciando il “celebre efflato: ho amato la giustizia …”

Più tardi, “I Borboni di Spagna arrivarono a Napoli con il tentativo di Corradino”

Nel Cinquecento occorre riconoscere “la vastità territoriale di Carlo V”, e temere “quale jattura sarebbe stata per l’Europa se si fossero liquefatti i Pirenei”. Il Settecento, invece, “E’ il secolo delle guerre di successione, guerre scoppiate per la successione di questo o quel defunto”, quando, per giunta, “il re Sole non emanava più i suoi bei raggi”.

Inizia, quindi, il tempo delle “rivoluzioni frazionarie”, con la Rivoluzione francese, durante la quale “il popolo assetato di sangue bevve fino alla nausea, collezionò teste di nobili e di sacerdoti poi rovesciando il mito greco, divorò i padri che gli avevano dato la vita”. Per il nostro paese, la rivoluzione ebbe conseguenze funeste: “Calata dalle Alpi sulla sonnolenta Italia come un vento di borea portò gli inevitabili suoi malanni, come il francesismo (…) novità che in parte conquistarono gl’Italiani assuefatti sotto i loro principi conservatori al supinismo politico”. E “dopo il crogiolo della Rivoluzione francese possiamo dire che, scavalcato il 1830, per l’Italia la forca di C. Menotti se chiude una gola alla favella terrena e spegne due occhi alla luce, innalza e fa finalmente garrire al vento la bandiera della nostra indipendenza”.

“Il Congresso di Vienna aprì un periodo storico che si chiama l’Illuminismo”.

“L’Unità d’Italia bene s’intende tutti i sacri confini della patria, auspice l’unità geografica e l’unità planetaria guadagnateci con G. Galilei”. “Così si compiva l’unità d’Italia, auspice G. Mazzini, che l’aveva auspicata così come Cristoforo Colombo aveva auspicato l’unità del mondo e Galileo Galilei l’unità dei cieli”.

“Jacopo Hortis è il più forte e tipico romanzo episcopale dell’800”. Manzoni, dal canto suo, “con poche pennellate, come se fosse uno scalpello, delinea la figura di Lucia”, egli che, negli Inni Sacri “felicemente copula le esigenze della vecchia fede con quelle dei nuovi bisogni”.

“Il Carducci è un forte oratore sindacalista dell’Ottocento”.

“Antonio Labriola è il fondatore della Compagnia di Gesù”

“Continuare? Sarebbe davvero la nostra una fanciullaggine insistenza”: così Breccia chiude la sua antologia degli orrori (pp. 25-55).

Quelli che l’Università

Sarebbe iniquo attribuire a quegli insegnanti la colpa della loro ignoranza, afferma il vecchio rettore di Pisa. “E’ di drastica evidenza che l’Università – qui abbiamo di mira le Facoltà di Lettere – non funziona e non prepara insegnanti che siano nella grande maggioranza, all’altezza del loro compito. Non meno evidente è che l’attuale sistema dei concorsi per il reclutamento dei professori, non risponde sufficientemente allo scopo” (pp. 55 e 59-138).

In ben tre capitoli, Breccia si dilunga sulle disfunzioni di una struttura che conosce dall’interno. Descrive professori che insegnano solo con dispense, concentrati unicamente sul loro corso monografico; il sistema delle raccomandazioni, del quale fornisce un florilegio tratto da lettere a lui indirizzate. Parla del commercio delle tesi di laurea, così fiorente da aver sollecitato prese di posizione politiche, l’interessamento della stampa e, finalmente, l’intervento della magistratura. Ci informa di sedi universitarie nelle quali, nonostante le reiterate direttive ministeriali, i professori non risiedono. Di una racconta che tutti erano romani, e i due soli che abitavano in città scrissero al Ministro, chiedendo una dispensa speciale (“Buffoni!”, annota indignato il proprietario della copia che sto leggendo, in una delle tante postille a margine, nelle quali esprime il suo disaccordo con Breccia). Ci mostra aule vuote, con studenti che si organizzano per darsi il cambio, o si degnano di passarvi una o due volte, durante un corso. Svela, al lettore stupito di quegli anni, che il sistema universitario è ingiusto nella sua diseguaglianza, perché vi sono sedi dove il titolo si ottiene con poco, e altre dove bisogna sudare per guadagnarlo.

Ci insegna della “cartucciera”, che descrive con una cura divertita: “La cartucciera è identica a quella dei cacciatori, con la sola differenza che è di stoffa, che viene cinta sotto il vestito e il foro destinato alle cartucce da sparo contiene tanti rotoletti di carta sui quali sono stati trascritti, con finissima calligrafia, svolgimenti di temi, appunti, pagine di libri” (p. 82); e aggiunge di una mostra, tenutasi a Barcellona, sui trucchi usati dagli studenti per passare gli esami.

E’ turbato dalla massa di studenti che cominciano a frequentare l’Università. Sono troppi, dice. Riempiranno la società di disoccupati.

Lauree dei tempi andati

Ce l’ha con le tesi di laurea. Non servono e non formano. Quando non sono comprate, sono realizzate con bibliografie obsolete e, spesso, discusse in modo farsesco. Pochi, attraverso le tesi, imparano i metodi di lavoro scientifici. Certo, ci sono quelle fatte come si deve: ma come distinguerle da quelle fasulle?

Guido de Ruggiero, il filosofo, quando si parlava di tesi di laurea, amava far girare certi “versicoli”, che Breccia ricopia, modificando due parole irriproducibili propter virginum verecundiam (ma si chiede subito se questo scrupolo non sia anacronistico).

La poesiola si chiama, ovviamente, La laurea. Eccola.

Sono undici persone

Fanno i fessi ad ore fisse

Vi si giudica un bibbione

Per la tesi che non scrisse,

Non la lesse il relatore

Se ne friggono gli astanti

E gabbati tutti quanti

Si proclama il neo-dottore

(avete scoperto le parole invereconde?)

Il dibattito didattico

L’abolizione della laurea è l’argomento più duro, sostenuto da Breccia. E’ spalleggiato da un buon numero di studiosi, da Einaudi a Paolo Brezzi, lo storico del Medioevo. La laurea scatena una corsa al “pezzo di carta”, che ne deprime irrimediabilmente il valore. Meglio orizzontarsi con curricoli dettagliati. Il titolo non serve nemmeno per accedere al servizio scolastico. E’ più efficace, afferma, organizzare le Università al modo della Normale di Pisa o del Ghislieri di Pavia: luoghi dove lo studente risiede, frequenta, viene seguito. Dove dovrebbe percepire uno stipendio. E, una volta terminato il corso di studi, più di tanti concorsi, è meglio affrontare due anni di tirocinio, come “in quasi tutte le nazioni straniere” (p. 74).

Breccia vorrebbe anche l’abolizione delle pagelle. Vanno sostituite, argomenta, con un resoconto del percorso formativo dell’allievo e con la descrizione verbale dei risultati raggiunti (e pensare che i governi Berlusconi le reintrodussero proprio in nome del ritorno al passato).

I programmi, ci fa sapere, non è che contino molto. Gli insegnanti fanno più o meno quello che vogliono e, magari, sarebbe bene che ci fosse qualche preside in grado di guidare con polso fermo l’istituzione.

Combatte contro i nemici del “cosiddetto nozionismo” (p. 75). Sappiamo, dunque, dalla sua testimonianza che questi esistevano già negli anni ’50, quindi ben prima dell’orrido ’68. E’ vero, dice affrontando il tema degli esami di maturità, che occorre lavorare sulla “qualità” delle conoscenze, ma questa non può prescindere dalla loro “quantità”. “L’informazione, d’altro canto, non può costituire una duratura conquista se non è rafforzata con l’esercizio, a torto trascurato, della memoria” (p. 77).

Finalmente un professore didatticamente reazionario, potremmo dire, anche perché si batte contro il ministro che vorrebbe che i ragazzi portassero all’esame di maturità solo il programma dell’ultimo anno. Per lui, è necessario conferire sul programma dell’intero corso delle superiori (fortunatamente per me, il ministro non lo ascoltò).

Finalmente un professore degli anni ’50 come tutti se lo immaginano? A giudicare dalla stretta sulle bocciature che la discussione sul suo pamphlet provocò, potremmo dire di sì. Ma se leggiamo attentamente le sue note didattiche, siamo autorizzati a qualche dubbio. Ecco, infatti, come Breccia descrive una personalità formata. “La maturità, cioè la naturale od acquisita, ad ogni modo, sviluppata attitudine ad imparare sempre più ad assimilare e comprendere sempre meglio, a giudicare e valutare fatti, avvenimenti e idee, uomini e situazioni con sempre maggiore acutezza ed equilibrio, presuppone il profitto, cioè la graduale conquista di un crescente numero di nozioni” (p. 75).“L’esame di maturità, prosegue togliendoci ogni equivoco, non è un fine, è un mezzo. Non ha quindi lo scopo di determinare quante cose sa il candidato, ma come sa ed espone quelle che sa: importano cioè il grado di sviluppo della sua intelligenza, le sue capacità di orientamento, di riflessione, di coordinazione. L’errore o la lacuna peseranno assai poco sul giudizio se egli mostrerà di possedere una certa padronanza del metodo e risponderà senza offendere gravemente la logica ed il buon senso” (p. 88).

Come non essere d’accordo?

Che cosa ci insegna una fonte degli anni ‘50

Nel dibattito didattico - si svolga in ambito politico, sui media o all’interno di un consiglio di Istituto - c’è un ampio uso pubblico della “storia della scuola”. E’ una storia che nessuno conosce, ma che tutti pensano di sapere, per il semplice fatto che a scuola ci vivono o che ci sono andati. In questa storia ignota, dunque, si situano gli stereotipi utili, a cominciare da quelli sui “luoghi originari”, dove tutto andava bene, prima che irrompesse la corruzione dei tempi moderni: le Università che funzionano, le scuole che selezionano, dove tutti studiano e i professori sanno a memoria Virgilio.

In tempi altrettanto inesistenti si collocano i miti da abbattere. Il ’68 diventa il generatore delle nequizie: lì nacquero la battaglia contro il nozionismo, il lassismo e il pedagogismo che punta tutto sul metodo e poco sui contenuti, i programmi che non sono più prescrittivi. Lì l’Università cominciò a perdere le sue capacità formative, diventando l’esamificio che è oggi, incapace di selezionare. Allora, da quelle rivolte di professori e studenti, scaturirono le forme abnormi di reclutamento di personale non preparato e, da quelle assunzioni di massa ebbe origine il precariato endemico che ci affligge.

La fonte ci restituisce la complessità del passato. La sua umanità, e con essa, l’umanità del nostro presente. Ci fa intuire i tremendi problemi che quella scuola dovette affrontare e, per converso, ci fa apprezzare quelle conquiste che contraddistinguono il nostro presente. Poche e risicate che siano, sono costate fatica e ci permettono di continuare a insegnare proprio in quella scuola di massa che Breccia paventava.

Ci fa vedere come certi dibattiti siano endemici nella scuola: imparare le nozioni o i metodi? O cercare di capire come le une e gli altri debbano stare insieme? Ci fa capire come molti problemi e tante riforme furono intuite anche allora, e che non molto fu fatto. Ci dice che anche allora i professori erano vittime di un meccanismo perverso, in quanto prodotti da Università che non formavano né culturalmente, né professionalmente. Quelle che piacciono tanto a molti laudatores temporis acti e inflessibili critici della scuola di oggi.