di Giuseppe Losapio

Dopo l’ennesimo taglio di ore a discapito dell’insegnamento della Storia, avvenuto per il biennio dei professionali con la riforma del 2017, il quesito che mi ha maggiormente perseguitato in questi ultimi anni, quando mi veniva assegnata una classe del biennio, è stato: “Come insegnare venti milioni di anni di storia con un’ora settimanale?”

Una risposta a questo quesito – o almeno una proposta – l’ho presentata sfruttando l’invito di Duccio Balestracci a un incontro online il 16 aprile 2024 presso l’Accademia Senese degli Intronati, dal titolo “Severamente riservato ai minori. La Storia a misura di bambino”. È stata l’occasione per presentare la sperimentazione che in quell’anno scolastico stavo portando avanti nella mia prima superiore di secondo grado. Infatti, riprendendo il titolo dell’incontro, avevo inserito il seguente sottotitolo “Un necessario percorso didattico in una prima di un professionale per rispondere alle criticità dell’insegnamento della storia alle superiori”.

L’iniziativa, rivolta a un pubblico di docenti e studiosi, è stata per me un’occasione preziosa per riflettere sul senso e sulle modalità dell’insegnamento della storia in contesti complessi, come quello di una prima classe di un istituto professionale, dove il compito di affrontare grandi sfide è ostacolato da leggi che limitano il monte ore.

Accanto al primo interrogativo se ne sono affiancati altri due, legati alla complessità dell’insegnamento in questo ambito: come lavorare in una scuola dove la lettura profonda, e quindi la comprensione, del testo espositivo e argomentativo è in crisi? E che ruolo dare al laboratorio dello storico in una programmazione così limitata?

Una cornice normativa che invita alla didattica attiva

Una cornice normativa che invita alla didattica attiva

Il contesto era la 1ª A del Professionale per i Servizi e per l’Artigianato per il Made in Italy , indirizzo arredo e intaglio, dell’Isis Sacile Brugnera in provincia di Pordenone, con un quadro orario ridotto: 33 ore di storia nell’intero anno scolastico.

Le competenze di uscita per il biennio, definite dalle Indicazioni nazionali e dal decreto legislativo 92/2018, erano già state anticipate dal decreto legislativo 61/2017, il cui articolo 5 richiama espressamente l’uso di metodologie laboratoriali e induttive, in alternativa alla lezione frontale tradizionale. Una scelta che ho fatto mia, anche perché gli studenti percepiscono spesso le discipline di un’ora settimanali come marginali e tendono a dedicarvi meno attenzione.

In questo scenario, il primo nodo è stato selezionare temi forti, capaci di dialogare col presente e di reggere la sfida di un tempo così ridotto. È stata molto utile la lettura del primo volume del manuale curato da Antonio Brusa, L’atlante delle storie (Palumbo, 2014), dove vengono individuate alcune questioni centrali per la comprensione della storia antica.

La crisi della lettura profonda

La crisi della lettura profonda

Seguendo le riflessioni di Maryanne Wolf in Lettore vieni a casa (Vita e Pensiero, 2018), mi sono interrogato sul rapporto tra lettura digitale e capacità di interpretazione profonda dei testi. I miei studenti faticano con i manuali di storia: non tanto a leggere o a memorizzare le singole pagine, quanto a comprenderne il lessico storiografico, a collegare le informazioni, a interpretarle criticamente e a rielaborarle in forma scritta.

Per rispondere a questa difficoltà, ho scelto strategie di lettura guidata dove interrompevo la lettura dei testi con domande per spiegare il ragionamento dell’autore, con scritture costruite a fasi, basate sul concetto della revisione delle bozze per poi giungere ad una versione definitiva e su riflessioni metacognitive dove gli studenti si chiedevano come erano arrivati all’elaborazione di una determinata idea. La metodologia WRW (Writing and Reading Workshop) si è rivelata particolarmente utile per stimolare nei ragazzi domande e connessioni a partire da testi selezionati, in particolare sul libro di testo. Importanti per implementare e perfezionare questo di tipo di lavoro sono anche i materiali successivamente editi dalla collana Erickson curata dal gruppo Italian Writing Teachers (IWT), in particolare le strategie d’immersione presenti nel volume per il laboratorio di scrittura dei testi espositivi (S. Pognante e R. Ramazzotti, Il testo espositivo con il metodo WRW, Erickson 2024).

Non intendo soffermarmi sul problema dei manuali e sull’uso che se ne fa in classe – spesso considerati come “bibbie” cui affidare l’intero programma – ma ho deciso di partire dall’assunto che il libro di testo va usato, ampliato con materiali del docente, ma non sostituito con riassunti, dispense riduttive o slide.

Il laboratorio dello storico come dispositivo centrale

Il terzo quesito riguardava il ruolo del laboratorio dello storico, inteso non come attività occasionale, ma come dispositivo strutturale dell’intero percorso. Ho articolato il lavoro in cinque azioni chiave, rifacendomi al modello studiato e validato da Antonio Brusa:

1. selezionare e catalogare le fonti;

2. descrivere e analizzare le fonti;

3. interpretarle;

4. acquisire un lessico storiografico di base;

5. produrre testi espositivi, narrativi o argomentativi.

Questo approccio ha permesso agli studenti di vivere la storia non solo come racconto, ma come indagine critica. Tuttavia, questo lavoro richiede tempo: in una programmazione così limitata il laboratorio rischia di entrare in crisi. Ho quindi scelto di diluire le diverse azioni e di ancorare tutte le attività didattiche a questa routine, anche nelle attività ludiche, rifacendomi a repertori già esistenti.

Una programmazione modulare

Una programmazione modulare

La programmazione si è sviluppata secondo una scansione modulare, che mi ha permesso di affrontare in modo ordinato un’estensione cronologica molto ampia. Ho articolato l’anno in quattro moduli, ciascuno dedicato a un nucleo tematico significativo, con una forte impronta laboratoriale e ludica: la Preistoria come “storia profonda” legata alle nicchie ecologiche; le città-regno dell’antichità; i modelli delle città-stato mediterranee; il concetto di impero nel tempo e nello spazio.

Il primo modulo, tra settembre e ottobre, ha introdotto il concetto di “storia profonda” - termine elaborato da Daniel Lord Smail, nell’omonimo libro (Bollati Boringhieri 20017), in alternativa a “preistoria”. A partire dalla lettura di un brano di Alessandro Vanoli (Non mi ricordo le date!, Treccani 2023), gli studenti hanno elaborato collettivamente una definizione, confrontando il testo di Vanoli con il loro manuale. A seguire, lo short theatre, ovvero un piccolo gioco di ruolo dove gli studenti fanno delle dimostrazioni partendo da testi dati, Il Guinness dei primati di Antonio Brusa e Romana Scandolari (tratto da Giochi per imparare la storia, Carocci 2022) ha offerto un approccio partecipativo alla conoscenza degli ominidi, mentre l’attività Linea o cespuglio? ha permesso, sempre ricorrendo al manuale, di costruire linee del tempo e di avviare riflessioni comparative, utilizzando schede apposite ispirate al laboratorio dello storico.

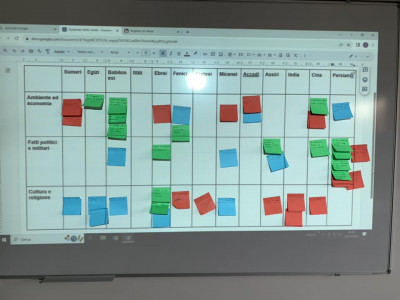

Il secondo modulo, da novembre a gennaio, è stato dedicato alle prime civiltà. Con Il quadrato magico dei popoli di Brusa (attività sempre ricavata da Giochi per imparare la storia), gli studenti hanno appreso alcune strategie di lettura attiva del manuale. In seguito, hanno prodotto testi comparativi tra civiltà, e, grazie a un suggerimento di Marco Mengoli (rete Boardgame e didattica), hanno costruito un gioco di carte ispirato a Similo – Storia (Ghenos Games), trasformando i dati del manuale in attività cooperativa e creativa.

Il terzo modulo, da febbraio a marzo, ha visto un dibattito tra Sparta, Atene e Roma. Dopo ricerche guidate e la scrittura dei panegirici delle proprie città – anche con l’ausilio di modelli testuali o di intelligenza artificiale – i gruppi, immedesimandosi nei rispettivi cittadini, hanno difeso le loro città in un dibattito a punti, esercitandosi nell’argomentazione e nella lettura critica del manuale.

Il terzo modulo, da febbraio a marzo, ha visto un dibattito tra Sparta, Atene e Roma. Dopo ricerche guidate e la scrittura dei panegirici delle proprie città – anche con l’ausilio di modelli testuali o di intelligenza artificiale – i gruppi, immedesimandosi nei rispettivi cittadini, hanno difeso le loro città in un dibattito a punti, esercitandosi nell’argomentazione e nella lettura critica del manuale.

Il quarto modulo, da aprile a maggio, si è concentrato sugli imperi antichi e medievali. Partendo dalla definizione di “impero” della Treccani, gli studenti hanno analizzato la trattazione degli imperi nel loro manuale scolastico, contando le occorrenze del termine e riflettendo sulle scelte narrative. Lavorando in squadre, hanno prodotto definizioni sintetiche e scalette per esposizioni orali, confrontandosi con la definizione iniziale per modificarla e ampliarla.

| Nome del modulo | Concetti base | Attività didattiche significative | Tempistica variabile |

| Dalla Preistoria alla "Storia profonda" | Storia profonda

Nicchia ecologica

Evoluzione a cespuglio | Comparazione termini preistoria e storia profonda

Gioco di ruolo: Guinnes dei primati

Linea o cespuglio? | Settembre - Ottobre

(6 ore) |

| Le prime civiltà | Città

Regno

Religione

Oriente/Occidente | Il quadrato magico dei popoli

Costruzione di un mazzo di carte "Similo" | Novembre - Gennaio

(8 ore) |

| Sparta, Atene e Roma a confronto | Città-stato

Democrazia

Oligarchia

Mediterraneo | Laboratorio ludico controversiale:

scrivi un panegirico della tua città e difendi

la superiorità della tua città in un dibattito | Febbraio - Marzo

(8 ore) |

| Gli imperi nel mondo antico e medievale | Impero

Imperialismo

Medioevo | Lavoro sul termine "impero" e riscrittura del

suo significato alla luce dell'uso che se ne fa

sul manuale in uso in classe | Aprile - Maggio

(8 ore) |

Risultati e difficoltà

Risultati e difficoltà

Il risultato più positivo è stato il coinvolgimento degli studenti. Le attività ludiche hanno reso la storia un’esperienza dinamica, lontana dall’elenco di pagine da memorizzare. La modularità della programmazione ha consentito un controllo più attento di tempi e obiettivi, mentre l’approccio per temi, ispirato all’Atlante delle storie di Antonio Brusa, ha offerto una cornice concettuale solida e mi ha permesso di coprire un arco temporale ampio, aiutandomi a trovare una risposta al quesito principale che mi ero posto.

Le difficoltà, però, non sono mancate. La scrittura è rimasta spesso episodica e stereotipata: molti studenti copiavano interi passaggi dal manuale, faticando a rielaborarli. Questo riflette un’abitudine allo studio mnemonico più che alla comprensione critica. Inoltre, la struttura stessa del manuale ha rappresentato un ostacolo: pensato e scritto linearmente, ha reso difficile mettere in relazione concetti dispersi. Infine, una criticità organizzativa ha inciso pesantemente: non mi è stato possibile proseguire con la stessa classe nel secondo anno, perdendo così la possibilità di consolidare e sviluppare in chiave di storia-mondo i semi piantati.

Spunti per i colleghi

Dall’esperienza emergono alcuni suggerimenti. Anzitutto, la dimensione collegiale: lavorare con altri docenti per costruire rubriche di osservazione e griglie valutative personalizzate consente di mantenere coerenza e di confrontarsi sui criteri. Un altro aspetto cruciale è la gestione del tempo: attività di questo tipo richiedono tempo e riflessione, elementi che migliorano la qualità dei risultati.

Un punto a cui tengo molto è la scrittura metacognitiva. Alla fine di ogni lezione, dedicare anche solo dieci-quindici minuti a un breve testo personale permette agli studenti di fermare le proprie impressioni, consolidare quanto appreso e sviluppare consapevolezza. Concludere i moduli con discussioni collettive in cerchio, leggendo e commentando le riflessioni scritte, trasforma il lavoro individuale in confronto e crescita condivisi.

Infine, un invito: non temere la dimensione ludica. Il gioco non è un diversivo, ma uno strumento potente per costruire conoscenze e abilità. Se gli studenti si divertono, non significa che non stiano imparando: significa che stanno imparando in modo diverso, più vicino alle loro modalità cognitive e affettive.

Conclusione

Questa esperienza, pur nei suoi limiti, mi ha confermato che anche con un’ora settimanale la storia può diventare luogo di pensiero critico e di cittadinanza attiva, a patto che si scelgano metodologie laboratoriali e inclusive.

In una scuola dove la lettura profonda è in crisi e il tempo sembra non bastare mai, il laboratorio dello storico e le attività ludiche si sono rivelati strumenti preziosi per far percepire la storia non come un elenco di date, ma come un processo di comprensione e di scelta.

La sfida resta aperta, ma credo che la strada passi attraverso la condivisione e il confronto: sperimentare, discutere, aggiustare il tiro. Come hanno ricordato gli organizzatori dell’incontro senese, la storia insegnata ai professionali è davvero “severamente riservata ai minori”, ma è proprio lì che può sprigionare tutta la sua forza educativa.

{jcomments off}