di Giuseppe Sergi

Il medioevo e il VAR

1. Il Dossier di questo numero di “Mundus” è interamente dedicato al Medioevo: un autentico manuale destinato al docente.

1. Il Dossier di questo numero di “Mundus” è interamente dedicato al Medioevo: un autentico manuale destinato al docente. Se persino nel giornalismo calcistico si arriva a scrivere che il mancato ricorso al Video Assistant Referee in alcune competizioni internazionali significa «essere rimasti al medioevo» vuol dire che è il medioevo stesso, in sé, a essere uno stereotipo. Usato persino per un gioco che deve la gran parte delle sue regole attuali alla fine del secolo XIX, risulta altrettanto ingiustificato l’uso frequente dell’aggettivo «medievale» a proposito di matrimoni orientali combinati, lavori agrari imposti per compensi da fame, fedeltà «feudali» nei partiti politici, bande di camorra che taglieggiano gli abitanti di un territorio. È malcostume culturale che attinge a un medioevo «immaginario»1, l’unico davvero presente nella cultura diffusa.

Se si ha la pazienza di fare una collazione fra le diverse voci medievistiche di Wikipedia e il dossier del 2010 di «Mundus»2 il confronto è sconfortante: sembra che si parli di realtà del passato completamente diverse fra loro. Sensazione simile a quella provata da uno spettatore, pur colto, che si trovi ad assistere a uno dei numerosi seminari, convegni o atelier che negli ultimi anni vedono sempre più coinvolti dottorandi e altri attrezzatissimi giovani medievisti. Quello spettatore può reagire commentando «ma questo non è medioevo». Fughiamo subito un dubbio: la medievistica professionale non è impegnata a rivalutare i «secoli bui»3 ma, analizzando con rigore vari aspetti del millennio cosiddetto medievale, si trova non a suggerire soltanto progressi e approfondimenti, non a proporre letture positive di un lungo periodo storico indubbiamente tormentato, bensì a combattere radicatissimi luoghi comuni che colorano di sé una nebulosa di conoscenze di cui risulta difficile liberarsi.

[Cliccare sulle immagini per ingrandirle]

Le categorie del Medioevo inventato

La lettura del medioevo generata dall’Umanesimo e poi circostanziata dall’Ottocento alla metà del Novecento (fino alla ‘ripartenza’ dovuta al grande Marc Bloch), continua a essere quella dominante. Le cause, individuate nella pigrizia della manualistica scolastica4 e nella scarsa qualità della divulgazione5, sono state ampiamente analizzate: la diagnosi si è concentrata sulla carenza di etica professionale e di cultura delle redazioni editoriali e del giornalismo; e, inoltre, sui percorsi stentati di una public history che è ancora lontana dal garantire presa diretta con la ricerca specialistica e sano distacco dalle attese condizionanti dei destinatari6. Fin qua l’indice risulta puntato su informazioni superate, interpretazioni vecchie, e sulla sostanziale neutralità (inconsapevole?) dello stereotipo medioevo e dei suoi sottostereotipi interni7.

In riflessioni degli scorsi anni ho individuato le cause del mancato aggiornamento in alcune categorie. La «semplicità» di alcune immagini tramandate da generazioni: come la piramide feudale e come l’azienda curtense compatta, chiusa all’esterno e fondata sull’«economia naturale» del baratto. La «deformazione prospettica» che, conducendo a vedere prima ciò che del passato è più vicino a noi, fa immaginare come residui medievali pratiche sociali in realtà nate dopo: un esempio è la famiglia allargata dell’età moderna o dell’Ottocento, mentre quella medievale era una two generations family, cioè coniugale-nucleare8; in parte è valido anche un altro esempio, quello della dinastizzazione dei poteri, molto più moderna che medievale9. E poi due categorie di psicologia della conoscenza, pur apparentemente opposte fra loro: l’«assimilazione», per cui al lettore inesperto di storia interessa ciò che è confrontabile con il presente (come l’alimentazione, l’abbigliamento, ma anche l’eterna oppressione dei ricchi sui poveri); e il «distanziamento», in cui l’esotismo di un passato lontano e oscuro valorizza il progresso e determina curiosità per ciò che è radicalmente diverso. È singolare che, nel senso comune poco acculturato, possano convivere due atteggiamenti mentali opposti: quello che genera affermazioni del tipo «non cambia mai nulla, chi può opprime sempre gli altri», e quello che suona la fanfara dell’unidirezionalità dello sviluppo e di «quanto si stava peggio un tempo». Sul piano politico-sociale in fondo questa compresenza non deve stupire, in entrambi i casi produce acquiescenza: perché è troppo difficile cambiare cose rimaste immutate per secoli, o perché basta affidarsi a un flusso positivo della storia.

Uso politico del passato medievale

Con l’ultima considerazione affiora la politicità, se pur generica, dell’uso del passato, e di quello medievale in particolare. La maggior parte degli esempi – finora appena accennati – non è ascrivibile alle «false notizie»10 costruite ad arte per fini più o meno propagandistici. Ci troviamo di fronte a ignoranza trasmessa, confortante e comoda, difficilmente scardinabile come tutti i pregiudizi: si potrebbe dedicare interamente al medioevo un volume come il ben più vario Il pregiudizio universalepubblicato nel 201611.

È tuttavia utile, anche per non cedere alla rassegnazione, individuare elementi di quella «politicità» in vari luoghi comuni che continuano pervicacemente ad accompagnare il medioevo immaginario.

La deformazione prospettica: il concetto di popolo

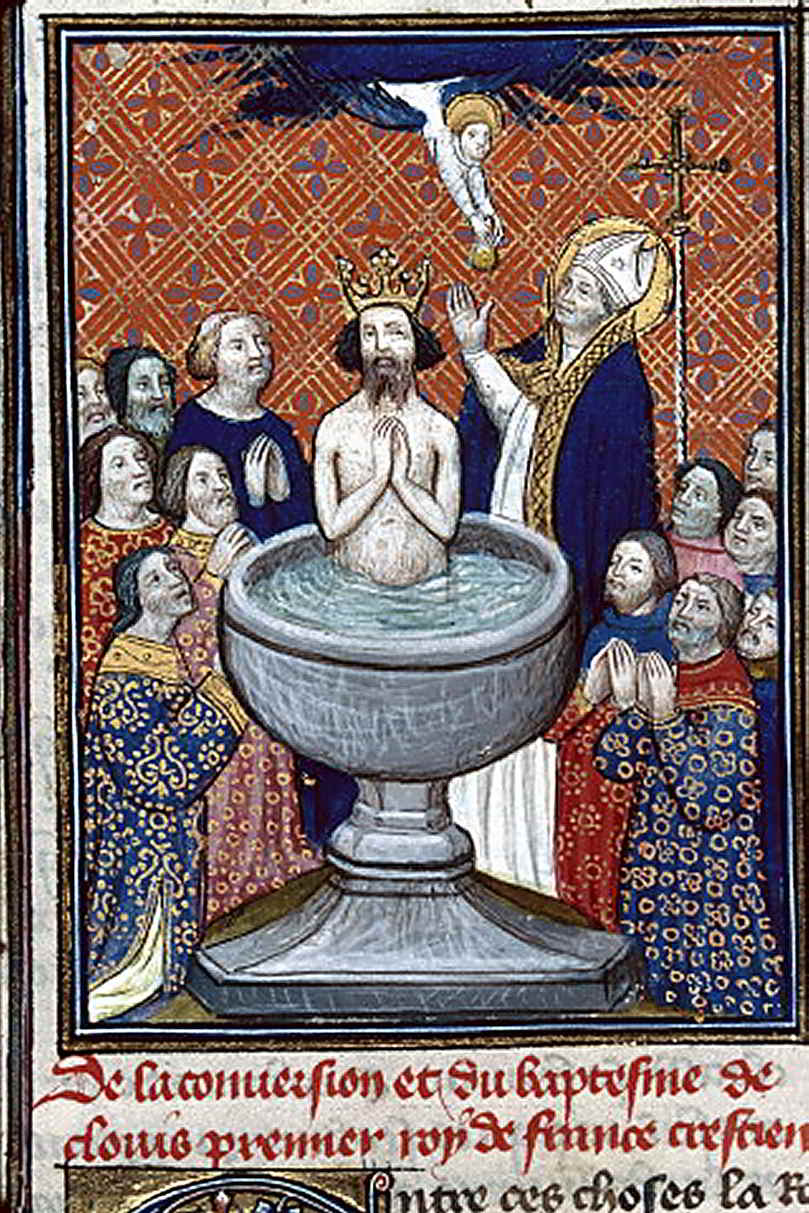

2. Battesimo di Clodoveo, “Chronique de Burgos”, Besançon, BM, ms 1150, circa XV sec.

2. Battesimo di Clodoveo, “Chronique de Burgos”, Besançon, BM, ms 1150, circa XV sec. Appunto la «deformazione prospettica» è il terreno di coltura – psicologico e intellettuale – dell’operazione propagandistica che è più evidentemente e consapevolmente politica: il nazionalismo. È ben noto che Eric Hobsbawm ha dimostrato i meccanismi otto-novecenteschi di «invenzione» di nazioni grandi e piccole12. La scuola medievistica di Vienna – e Walter Pohl in particolare13 – ha cancellato l’idea che alla definizione dei diversi popoli in movimento nel primo medioevo corrispondano identità etniche. Patrick Geary ha illustrato bene il meccanismo di falsificazione14: i politici – ma anche molti storici asserviti o disattenti – partendo da rivendicazioni del presente cercano nel medioevo «realtà sociali e culturali distinte, stabili e oggettivamente identificabili», con il risultato di «cancellare quindici secoli di storia» perché del medioevo «sanno pochissimo». Anzi – insiste Geary – è proprio l’«oscurità» dell’alto medioevo «a renderlo facile preda dei sostenitori del nazionalismo etnico: alcune rivendicazioni possono essere fondate impunemente su un’appropriazione del periodo delle migrazioni, proprio in quanto pochissimi lo conoscono davvero».

Vere e proprie politiche governative d’indirizzo – verso la scuola e verso la produzione storiografica – risultano attuali nell’est europeo15. In generale, con operazioni che non sono mai giustificate – sia che si tratti di nazionalismi ‘grandi’ oppure di comunità linguistico-culturali rimaste fuori dal disegno dei confini otto- novecenteschi – sono collocate in quel ‘prima’ oscuro (rispetto al quale solo i medievisti possono essere «professionisti della smentita») origini identitarie destinate a crollare a fronte di analisi accurate, quelle che dimostrano non solo la falsità di etnogenesi inventate, ma anche – caso per caso – che Alberto da Giussano non è mai esistito o che re Arduino d’Ivrea non era portatore di consapevoli rivendicazioni italiche16.

Il «prima oscuro» (ritenuto scarsamente controllabile) si presta a spingere nel contenitore-medioevo vari argomenti che possono essere gestiti da destra e da sinistra (uso questi concetti in modo semplice e approssimativo).

La piramide feudale

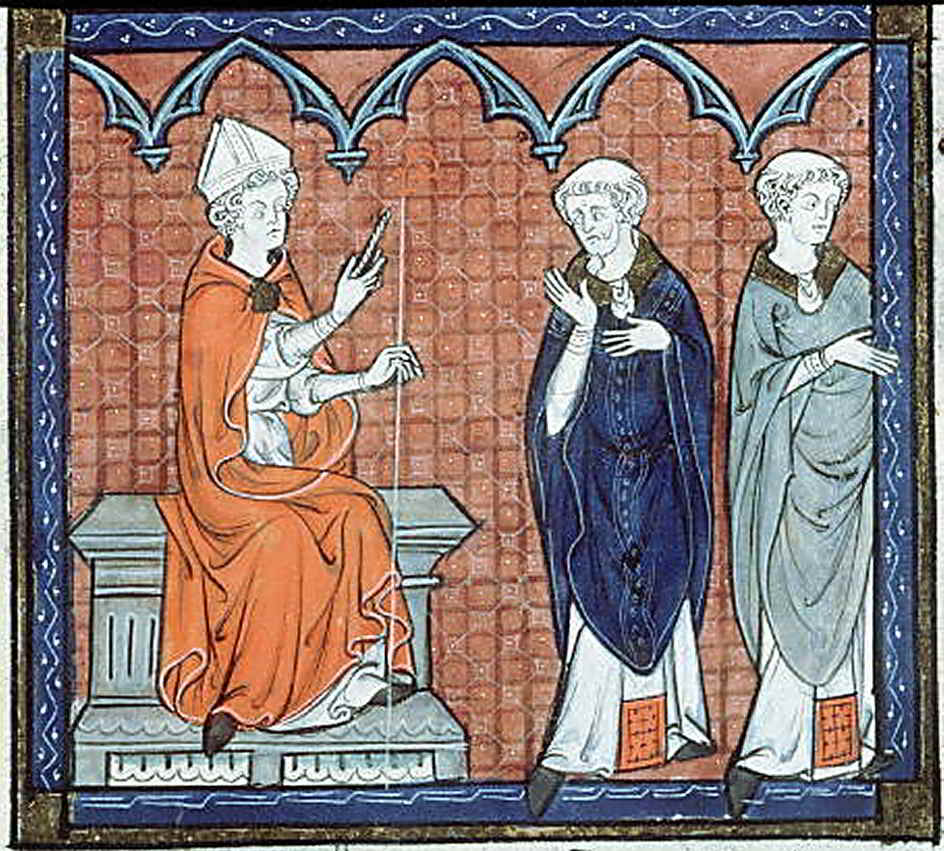

3. Contadini che battono cereali. “Salterio cisterciense”, Besançon, BM, ms 0054, f. cv, 1260.

3. Contadini che battono cereali. “Salterio cisterciense”, Besançon, BM, ms 0054, f. cv, 1260. La summenzionata piramide feudale – purtroppo anche manualisticamente ritenuta funzionante già dagli anni di Carlo Magno – piace a destra per nostalgia di anni di ordinata gerarchia di poteri delegati da Dio, ed è mantenuta da sinistra da chi pensa che la rivoluzione francese abbia abbattuto un sistema che non si era creato solo nell’antico regime, ma che era un residuo medievale. Così si confermano due errori: non si vede l’autogenesi di signorie rurali non delegate e costruite da dòminiche non erano feudatari; si immaginano già nel medioevo alto e centrale feudi che contemplassero esercizio di autorità sui sudditi, secondo una prassi che è reperibile soltanto dal Due-Trecento in poi (perché in precedenza sui feudi non si aveva potere).

L’autarchia della curtis

L’immaginaria curtis chiusa e autarchica piace ai passatisti che evocano la semplicità della convivenza fra uomini non condizionati dal denaro, ma è anche denunciata – nei funzionamenti che non ha mai avuti17 – dai progressisti che ne fanno simbolo di ciò che precede il capitalismo, poi giudicato bene dal liberalismo e male dal marxismo: ideologie poi convergenti, con percorsi diversi, nel giudicare peggiore il precapitalismo, con una constatazione ovvia ma che d’altra parte impedisce la comprensione di meccanismi che caratterizzano almeno cinque secoli di storia. Non a caso entrambe insistono su una figura socio-economica, quella dei servi della gleba, che trova ben pochi riscontri nelle fonti.

Il comune borghese

Se saliamo di livello troviamo che un certo economicismo pigro accomuna le ideologie liberale e socialista nel giudicare il comune medievale (in particolare quello italiano) come tappa fondamentale di una rivoluzione borghese. Che cosa trascurano entrambe? L’origine prevalentemente aristocratica del primo ceto consolare comunale18; l’obiettivo scientemente perseguito dalle famiglie mercantili di salire di rango e di adottare stili di vita militari e cavallereschi19.

Le nostalgiche comunità rurali

Passiamo dal comune cittadino alle comunità rurali: questo è uno dei campi delle nostalgie variamente declinate. Le comunità medievali sono evocate positivamente – come modelli di solidarietà, di convivenza armonica, della prevalenza di interessi condivisi che mettono fra parentesi l’individualismo – sia da un certo comunitarismo cattolico sia da una parte dei più democratici movimenti per i «beni comuni»20. Si trascura un aspetto non secondario. Quelle comunità, quando spingevano per darsi un assetto istituzionale e per ottenere riconoscimenti documentati, non brillavano per altruismo21: lo scopo principale era ‘escludere’, escludere dai diritti contadini dei territori circostanti e anche, talora, espellere famiglie osteggiate dalla maggioranza.

I saraceni onnipresenti

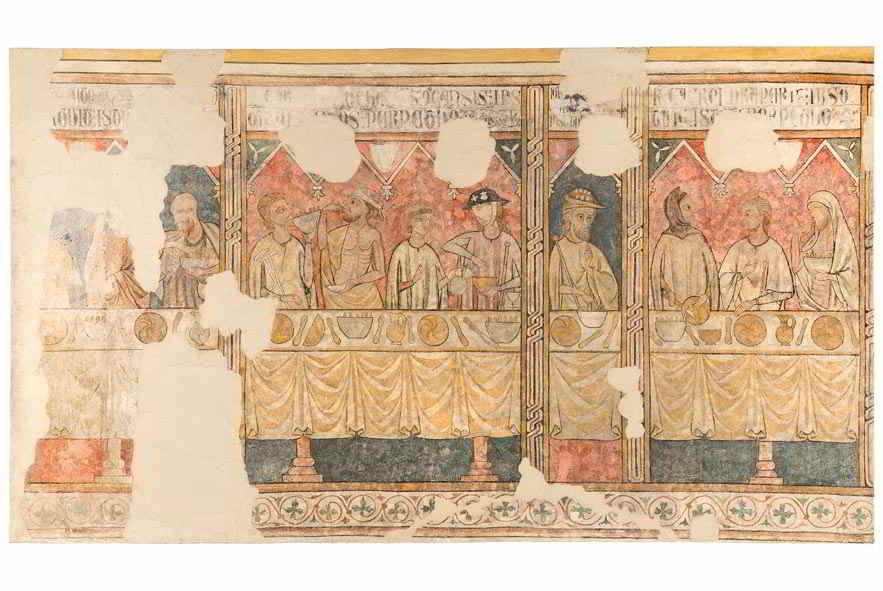

4. Combattimento fra un saraceno e un soldato europeo. Mosaico della basica di Santa Maria Maggiore a Vercelli, ora distrutta (secc. XI-XII).

4. Combattimento fra un saraceno e un soldato europeo. Mosaico della basica di Santa Maria Maggiore a Vercelli, ora distrutta (secc. XI-XII). Una più fluida inclinazione politica di tutto l’occidente europeo si trova nella tendenza a trovare Saraceni dappertutto, sull’arco alpino e sulle coste marittime, e ad attribuire prevalentemente a essi saccheggi e devastazioni: questa proiezione delle brutture all’esterno preferisce ignorare ricerche degli ultimi trenta-quarant’anni che – a partire dalla constatazione archeologica che nel famoso «covo» di Frassineto non si sono trovati reperti arabi – dimostra che le bande di briganti erano miste, di origine composita, unite da provvisorie finalità di rapina22. Persino le fonti medievali hanno l’onestà di dire che certe scorrerie sono state compiute da «pagani» ma anche da «cattivi cristiani».

La chiesa, fra stereotipi di destra e di sinistra

La dialettica ideologica cambia segno nel campo della storia ecclesiastica, ma di nuovo si registra una convergenza. C’è un aspetto che integralisti cattolici, laici e atei, storici di ispirazione confessionale e studiosi anticlericali si sono spesso ostinati a ignorare: il fatto che prima della fine del secolo XI la chiesa non fosse monarchica, i vescovi non fossero funzionari papali, il pontefice fosse soltanto vescovo di Roma con un primato riconosciuto esclusivamente in campo teologico23. Con questa cancellazione di un pezzo di passato i credenti proiettano su tutto il medioevo l’idea successiva di una chiesa unitaria dal punto di vista organizzativo e istituzionale, e non solo da quello della comunanza di fede; gli anticlericali hanno buon gioco nel guardare a certi aspetti della chiesa moderna e contemporanea e nel definirli «residui medievali». I credenti cercano tutti i mali nelle fasi in cui la chiesa era «nelle mani dei laici»: trascurando che era normale che le maggiori famiglie aristocratiche avviassero alcuni figli alle carriere militari e altri alle carriere ecclesiastiche. I laici denunciano i poteri temporali dei vescovi come fossero tradimento della fede: ignorando la loro normalità in quel contesto, ma ignorando anche che la figura del «vescovo-conte», tanto cara alla manualistica scolastica, è stata da molti anni cancellata – almeno per l’aspetto tecnico-istituzionale – dalla migliore storiografia.

Nuovi templari, catari e dolciniani

5. Vescovo eretico che destituisce dei preti. “Decretum Gratiani”, Tours, BM, ms 0588, f. 244, circa 1288-1289.

5. Vescovo eretico che destituisce dei preti. “Decretum Gratiani”, Tours, BM, ms 0588, f. 244, circa 1288-1289. Le scarne considerazioni fin qui condotte lasciano volutamente da parte i casi di abuso del medioevo perpetrato da ambienti privi di qualsiasi credito. A destra c’è un profluvio di indocumentata propaganda che si richiama a princìpi di restaurazione di valori premoderni: nostalgici del Sacro romano impero a nord, neoborbonici a sud, templaristi ovunque. A sinistra ci sono pagine di adesione emotiva, inclini alla distorsione dei dati storici, di simpatizzanti di fra Dolcino, dei Tuchini e delle lotte autonomistiche delle comunità delfinali degli escartons. Non a caso può fare da ponte, fra due mondi così distanti, il neocatarismo: perché il denominatore comune è l’attrazione per la storia ‘misteriosa’, per la sopravvivenza sotto traccia di ispirazioni – elitarie o popolari – volutamente tenute nascoste dalla cosiddetta «storia ufficiale», che poi altro non è che la storia ben fatta24, fondata su quei dati incontrovertibili che non possono piacere alla trasmissione televisiva «Voyager». Sarebbe sbagliato imputare solo a internet l’ospitalità di queste opinioni, perché c’è sempre stato un sottobosco editoriale che è servito di sfogo ad autori non accreditati: anche se molti siti hanno aumentato la visibilità e la raggiungibilità di un medioevo falsificato e strumentalizzato.

Stereotipi per turisti

6. L'ospitalità dei pellegrini e dei poveri come opera di misericordia, Lleida.

6. L'ospitalità dei pellegrini e dei poveri come opera di misericordia, Lleida. È giusto ricordare che è politica non solo quella ideologica che attraversa i secoli, ma anche quella piccola e pratica della promozione turistica. Forse non è fuori luogo qualche ricordo personale. Negli anni Novanta del secolo scorso un comune piemontese voleva che dimostrassi che il cavolo era coltivato nelle sue terre sin dal medioevo, sulla base di un documento che diceva tutt’altro: rinunciò, onestamente, almeno all’uso di quel documento. Un altro comune, sempre in Piemonte, voleva che dimostrassi la presenza fra le sue mura di Ottone III, sulla base di un diploma imperiale che addirittura lo collocava, senza ombra di dubbio, in Lazio: in questo caso non rinunciò a una grottesca cerimonia di investitura in costume, ovviamente con la presenza dell’imperatore. Nel 2000, dopo aver assistito a una mia conferenza torinese, in cui smontavo il mito dello ius primae noctis (che è stato autorevolmente dimostrato come inesistente da oltre mezzo secolo), un responsabile del Carnevale di Ivrea mi avvicinò complimentandosi, si disse convinto, ma mi pregò di non dire mai le stesse cose a Ivrea, per non mettere in crisi uno dei momenti fondanti della loro rievocazione. Nel 2017 dovetti rinunciare al ruolo di coordinatore scientifico del gruppo che promuove la candidatura della Via Francigena come patrimonio UNESCO perché – in una prima riunione a Firenze in cui sottolineai il carattere inventato di molti percorsi – mi si fece notare che non si potevano deludere i comuni che avevano già sostenuto spese per la messa in sicurezza e per la segnaletica. Anche a scopi di questo tipo serve il medioevo immaginario, scopi che certamente non hanno alcun rapporto con il rigore e con l’etica della cultura (su questo si veda G. Sergi, Via Francigena. Uso pubblico e realtà storica.

Progressi storiografici e lentezza degli stereotipi

Concludo con un altro ricordo personale, di ben diverso livello, utile a illustrare come da parte di alcuni si possa creare una connessione fra la presunta «crisi della storia» e la consapevole rinuncia al suo uso politico. Nel 2001 nella presentazione del volume, curato da Angelo d’Orsi, La città, la storia, il secolo. Cento anni di storiografia a Torino, Lorenzo Ornaghi, allora rettore dell’Università Cattolica, lamentò una sopravvenuta irrilevanza delle scuole storiche torinesi perché non c’erano più storici in grado di ‘fare opinione’, come Luigi Salvatorelli e Arturo Carlo Jemolo. In qualità di altro presentatore, sostenni – e ribadisco qui – che quello non è affatto segno di crisi, richiamandomi alle tesi di due grandi medievisti: Girolamo Arnaldi e Mario Del Treppo che, parlando di «libertà della memoria»25, avevano dimostrato che l’eliminazione di responsabilità d’indirizzo dell’opinione pubblica aveva enormemente migliorato la qualità della ricerca storica italiana, portandola finalmente, a fine Novecento, al livello delle maggiori storiografie europee.

In tema di storia medievale non c’è crisi della ricerca, ma appare inscardinabile una barriera che separa i progressi storiografici dalla cultura diffusa, anche a causa di una semplice realtà: per gli usi e gli abusi della storia il vecchio medioevo – immaginato, tramandato, frainteso26 – va bene così com’è: e questa è una delle cause del perdurare dei suoi luoghi comuni.

Note

* Pubblicato originariamente in «Lessico di Etica pubblica», 9 (2018), n. 2.

1 Medioevo reale-Medioevo immaginario. Confronti e percorsi culturali tra regioni d’Europa (Convegno internazionale di Torino, 26-27 maggio 2000), Città di Torino, Torino 2002.

2 G. Sergi (a cura di), Il medioevo, in «Mundus. Rivista di didattica della storia», 5-6 (2010), pp. 90-191 (gli autori sono W. Pohl, G. Gandino, L. Provero, G. Milani, A. Gamberini, G. Albertoni, R. Rao, C. Ciccopiedi, B. Garofani, M. Gallina, A. Brusa, E. Musci).

3 L’atteggiamento romantico di rivalutazione si riscontrava piuttosto nel «neomedioevo» del secolo XIX: R. Bordone, Lo specchio di Shalott. L’invenzione del Medioevo nella cultura dell’Ottocento, Liguori, Napoli 1993; T. di Carpegna Falconieri, R. Facchini (a cura di), Medievalismi italiani (secoli XIX-XXI), Gangemi, Roma 2018.

4 V. Loré, R. Rao, Medioevo da manuale. Una ricognizione della storia medievale nei manuali scolastici italiani, in «Reti medievali. Rivista», 18/2 (2017), pp. 305-340.

5 G. Sergi, La divulgazione storica alla prova del medioevo, in «Il Bollettino di Clio», nuova serie, 10 (2019), pp. 11-16.

6 Id., Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli, Liguori 2010 (dove, insistendo sulla necessità di tener conto dei destinatari, si conia la definizione di «storiografia percettiva») e Id., Soglie del medioevo. Le grandi questioni, i grandi maestri, Donzelli, Roma 2016: le parti non annotate del presente articolo fanno riferimento a temi sviluppati in questi due libri.

7 Individuazione e analisi dettagliata in A. Brusa, Un prontuario degli stereotipi sul medioevo, in «Cartable de Clio. Revue romande et tessinoise sur les didactiques de l’histoire», 5 (2004), pp. 119-129.

8 P. Toubert, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, tr. it. Einaudi, Torino 1995, pp. 267-299.

9 P. Cammarosano, Nobili e re. L’Italia politica dell’alto medioevo, Bari Roma 1998.

10 G. Vissio, Marc Bloch e le Fake News. Storia e verità all’epoca dei social network, in «Lessico di etica pubblica», IX (2018), pp. 107-119.

11 Il pregiudizio universale. Un catalogo d’autore di pregiudizi e luoghi comuni, Laterza, Bari-Roma, 2016.

12 E. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, tr. it. Einaudi, Torino 1987; E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito, realtà, tr. it. Einaudi, Torino 1991.

13 W. Pohl, Razze, etnie, nazioni, Torino, Aragno 2010; sulla scuola H. Wolfram, Origo. Ricerca dell'origine e identità in età altomedioevale, a cura di G. Albertoni, Università degli studi, Trento 2008. 14 P. Geary, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, tr. it. Carocci, Roma 2009, p. 25.

14 P. Geary, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, tr. it. Carocci, Roma 2009, p. 25.

15A. Brusa, Cronaca dell'invenzione di una tradizione: i miti di fondazione dell'Ucraina dalla preistoria al medioevo, in «Historia magistra», 23 (2017), pp. 33-52; Id., Miti di trasformazione. Morte e risurrezione dell’Ucraina: mitopoiesi storica dall’età moderna a quella contemporanea, in «Historia magistra», 24 (2017), pp. 41-59; D. Dani, Storia funzionale. Costruzioni storiografiche in Albania, in «Historia magistra», 27 (2018), pp. 36-58.

16G. G. Merlo (a cura di), Alberto da Giussano: una leggenda nella storia, s. e., Giussano 2001; G. Sergi (a cura di), Arduino fra storia e mito, Il Mulino, Bologna 2018.

17 R. Bordone, G. Sergi, Dieci secoli di medioevo, Einaudi, Torino 2009, pp. 335-351.

18 H. Keller, Il laboratorio politico del comune medievale, tr. it. Liguori, Napoli 2014.

19 J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Il Mulino, Bologna 2004.

20 Per il primo caso si rinvia a un ampio studio, pur egregio nella ricerca, in cui si percepisce quell’ispirazione: M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo, Unicopli, Milano 2006; per il secondo U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma 2011 (cfr. Sergi, Soglie del medioevocit., p. 87).

21 L. Provero, Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento, CISAM, Spoleto 2012.

22 P. Sénac, L'image de l'autre.Histoire de l'Occident médiéval face à l'Islam, Flammarion, Paris 1983; A.A. Settia, Barbari e infedeli nell’alto medioevo italiano. Storia e miti storiografici, CISAM, Spoleto 2011.

23 C. Ciccopiedi, Governare le diocesi. Assestamenti riformatori in Italia settentrionale fra linee guida conciliari e pratiche vescovili (secoli XI e XII), CISAM, Spoleto 2016.

24 G. G. Merlo, A difesa della storia. L’insopprimibile realtà del passato, conferenza tenuta alla Casa della Cultura di Milano, 10 marzo 2015.

25 G. Arnaldi, Impegno dello storico e libertà della memoria, in Incontro con gli storici, Laterza, Bari-Roma 1986; M. Del Treppo, La libertà della memoria. Scritti di storiografia, Viella, Roma 2006, pp. 25-108.

26 T. di Carpegna Falconieri, Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati, Einaudi, Torino 2011.