di Andrea Nicolotti

Il 28 agosto 2025 un articolo uscito sulla rivista Journal of Medieval History a firma di Nicolas Sarzeaud, ricercatore presso l’Università cattolica di Lovanio, ha reso nota l'avvenuta identificazione della prima fonte in assoluto che menziona la Sindone oggi conservata a Torino. La notizia è stata resa nota al grande pubblico, lo stesso giorno, grazie a un articolo pubblicato da Andrea Parodi su "La Stampa", si sono poi interessate della questione diverse testate giornalistiche di diversi paesi e in diverse lingue.

La fonte consiste in un breve passaggio contenuto all'interno di uno scritto, finora mai pubblicato nella sua interezza, opera del teologo, filosofo e scienziato medievale Nicola di Oresme, noto agli studiosi come uno dei precursori di Copernico, di Galileo e di Cartesio.

Fig. 1: Nicola di Oresme.La fonte medievale oggetto di tale scoperta riconferma la notizia, già nota per altri versi, che la Sindone verso la metà del XIV secolo era stata presentata da alcuni ecclesiastici come un oggetto capace di provocare miracoli. Sapevamo già da altri documenti che un'inchiesta vescovile contemporanea ai fatti aveva qualificato questi miracoli come truffe, organizzate dal clero allo scopo di racimolare offerte.

Fig. 1: Nicola di Oresme.La fonte medievale oggetto di tale scoperta riconferma la notizia, già nota per altri versi, che la Sindone verso la metà del XIV secolo era stata presentata da alcuni ecclesiastici come un oggetto capace di provocare miracoli. Sapevamo già da altri documenti che un'inchiesta vescovile contemporanea ai fatti aveva qualificato questi miracoli come truffe, organizzate dal clero allo scopo di racimolare offerte.

Come era prevedibile, il nuovo documento di Oresme che ribadisce l'atteggiamento truffaldino di quel clero è stato accolto in maniera contrastante: da una parte esso è visto come l'ennesima prova della falsità della Sindone e della malafede di coloro che per primi la proposero al culto dei fedeli; dall'altra parte, alcuni la ritengono una testimonianza di poco o nessun valore, poco più che una semplice diceria, che nulla può dire o aggiungere in merito all'origine di questa famosa reliquia tanto divisiva e discussa con toni anche molto accesi.

Da più di quindici anni mi occupo della storia della sindone di Torino, che ho raccontato dettagliatamente in un mio libro, pubblicato dieci anni fa, dal titolo Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa (Einaudi, 2015). Come esperto dell'argomento, ho avuto modo di essere informato della scoperta di questa fonte con un certo anticipo rispetto alla pubblicazione sul Journal of Medieval History. Ciò mi ha fornito il tempo di esaminare il testo con attenzione, di verificare sui manoscritti la correttezza della sua trascrizione, e di studiarne il contesto sia rispetto alla biografia e alla produzione scritta di Oresme, sia rispetto alla storia della Sindone.

Poiché l'uscita dell'articolo di Sarzeaud, o degli articoli giornalistici che lo hanno lanciato, in certi casi ha provocato reazioni poco equilibrate e poco informate, ho accolto volentieri la proposta di redigere un testo che spieghi nel modo più chiaro possibile in che cosa consiste tale scoperta e in che modo può modificare la nostra conoscenza dei primi anni della storia della Sindone di Torino. Per fare ciò, è necessario prima raccontare quanto già sapevamo fino a oggi grazie ad alcuni documenti trecenteschi, per poterlo mettere a confronto con il nuovo documento in questione.

L'apparizione della Sindone (1355 circa)

Nel piccolo villaggio di Lirey, nella regione francese della Champagne e nel territorio della diocesi di Troyes, nel 1353 fu inaugurata una piccola chiesa la cui costruzione era stata finanziata dal nobile Geoffroy de Charny (il quale morirà in battaglia il 19 settembre 1356). Tale chiesa era stata dotata di un capitolo di canonici (e dunque tecnicamente si definisce una "collegiata"). Era un'epoca abbastanza difficile, a causa della Guerra dei Cent'anni e della grande pestilenza che aveva notevolmente impoverito il regno di Francia.

Poco dopo, probabilmente nell'anno 1355, in questa piccola chiesa fa la sua comparsa una sindone, una stoffa con la raffigurazione dell'immagine del Cristo morto, con i segni delle ferite della sua passione. Si tratta della stessa sindone oggi conservata nella cattedrale di Torino. Non abbiamo nessun testo di questi anni che ci parla di tale stoffa figurata; ma a causa di un conflitto molto duro che nacque riguardo alla legittimità del suo culto, sono stati prodotti diversi documenti che la riguardano, dei quali alcuni sono sopravvissuti e risalgono anni 1389-1390. Essi provengono da fonti, contesti e occasioni differenti: la famiglia degli Charny, il vescovo di Troyes, il re di Francia, il suo funzionario (balivo) nella città di Troyes, il papa di Avignone. La lettura congiunta di questi testi eterogenei, che lo storico è tenuto a decifrare in modo rigoroso tenendo anche conto delle diverse consuetudini scrittorie e comunicative dell'epoca, ci dà la possibilità di ricostruire ciò che accadde nei primi anni della comparsa della reliquia, negli anni Cinquanta del secolo.

Fig.2: Geoffroy de Charny alla battaglia di Poitiers.La prima indagine sulla Sindone

Fig.2: Geoffroy de Charny alla battaglia di Poitiers.La prima indagine sulla Sindone

Il testo medievale più dettagliato che parla della Sindone è un testo in forma di lettera (che alcuni chiamano "Memoriale") del vescovo di Troyes, Pierre d'Arcis, inviato a papa Clemente VII fra agosto e dicembre del 1389 (o nei primissimi giorni del 1390).

Pierre riferisce che tempo prima, intorno al 1355, il decano dei canonici di Lirey, Robert de Caillac, si era procurato un ampio drappo sul quale era visibile l’immagine del corpo martoriato di Cristo; questo telo veniva mostrato ai fedeli, inducendoli a credere che si trattasse del vero sudario funebre di Gesù. La notizia della reliquia si era diffusa rapidamente, favorita anche da alcuni episodi di presunte guarigioni miracolose avvenute durante le esposizioni del tessuto (dette "ostensioni").

A quel punto il vescovo allora in carica, Henri de Poitiers, ritenne necessario avviare un’indagine su tali fatti, che si stavano verificando all’interno della sua diocesi; era infatti pratica piuttosto comune, in presenza di incertezze o contrasti, oppure quando emergeva all’improvviso una reliquia di dubbia provenienza, aprire una inquisitio canonica. L’inchiesta fu condotta con l’assistenza di teologi e consiglieri di fiducia del vescovo, i quali misero in evidenza quanto fosse poco plausibile pensare che Cristo avesse lasciato la propria effigie impressa su un panno senza che né i Vangeli né alcun autore ecclesiastico in un intervallo di secoli così ampio avessero mai accennato a una simile reliquia; e che un oggetto di tale importanza fosse rimasto nascosto fino ad allora per apparire d’un tratto in un piccolo villaggio come Lirey.

Dall’indagine – secondo la testimonianza del successore Pierre d’Arcis – emerse che ci si trovava di fronte a un inganno concepito con fini di guadagno. I miracoli di guarigione non erano reali, ma inscenati da falsi malati, ricompensati per fingere guarigioni allo scopo di stimolare le offerte dei fedeli. Si appurò quindi che la Sindone non era altro che una tela sulla quale un artista aveva abilmente raffigurato il corpo piagato di Cristo. L’autore materiale dell’opera fu identificato e confermò le supposizioni del vescovo, che a quel punto decise di prendere provvedimenti nei confronti dei canonici.

Il memoriale inviato al papa

Per chi desideri approfondire, riproduco qui la mia traduzione delle parti salienti del testo della lettera di Pierre:

Da qualche tempo nella diocesi di Troyes il decano di una certa chiesa collegiata, cioè di Lirey, con inganno e iniquità, acceso da un fuoco di avarizia e di cupidigia, non a fine di devozione ma di lucro, ha procurato di avere nella sua chiesa una stoffa raffigurata con artifizio (pannum artificiose depictum), su cui in modo abile è stata raffigurata l’immagine duplice di un solo uomo, cioè sia dalla parte anteriore sia da quella posteriore, asserendo falsamente e fingendo che quello sia proprio il sudario nel quale il salvatore nostro Gesù Cristo era stato avvolto nel sepolcro e sul quale era così rimasta impressa l’intera immagine dello stesso salvatore, con le ferite che patì. La qual cosa fu divulgata non soltanto per il regno di Francia, ma quasi per tutto il mondo, al punto che confluivano folle da tutte le parti del mondo. E per allettare queste folle, al fine di estorcere loro denaro con abile ingegno, in quel luogo si inscenavano falsamente miracoli da parte di certe persone, spinte a ciò dietro ricompensa, le quali fingevano di essere guarite durante l’ostensione di detto sudario che da parte di tutti era creduto essere il sudario del Signore. Rivolgendo l’attenzione a questo fatto il signor Henry de Poitiers di buona memoria, all’epoca vescovo di Troyes, spinto dalla persuasività di molte persone sagge, anche in quanto gli spettava per dovere di ordinaria giurisdizione, si preoccupò con sollecitudine di accertare la verità su questa faccenda; giacché molti teologi e altri uomini saggi asserivano che quello in realtà non poteva essere il sudario del Signore, perché recava impressa l’immagine del Salvatore stesso, dal momento che il santo Vangelo non fa alcuna menzione di un’impressione di tal fatta, mentre invece, se fosse vero, non è verosimile che sia stato taciuto od omesso dai santi evangelisti, né che sia stato nascosto od occultato fino a questo tempo. E infine, premessa una solerte indagine e raccolte informazioni in merito, finalmente scoprì la frode e in che modo quella stoffa era stata artificiosamente raffigurata; e fu comprovato, anche grazie all’artefice che l’aveva raffigurata (artificem qui illum depinxerat), che era stata fatta per mezzo umano e non realizzata o concessa miracolosamente. E perciò, tenuto maturo consiglio con molti uomini esperti, sia teologi sia giurisperiti, giacché non doveva o poteva lasciar correre o dissimulare, egli decise di procedere d’ufficio contro il suddetto decano e i suoi complici per estirpare quell’errore.

Il vescovo Pierre riferisce che il decano e i suoi complici, resisi conto che il loro inganno era stato smascherato, furono costretti a sospendere le ostensioni e a far sparire il panno, affinché il vescovo non potesse confiscarlo. Si pensa che l’abbiano persino trasportato fuori dalla diocesi.

Così si concluse abbastanza presto la prima fase delle ostensioni della Sindone.

Fig.3: Un medaglione di pellegrinaggio alla Sindone di Lirey.Il ritorno della Sindone a Lirey (1389)

Fig.3: Un medaglione di pellegrinaggio alla Sindone di Lirey.Il ritorno della Sindone a Lirey (1389)

La Sindone rimase nascosta per più di trent'anni. Nel frattempo tutti i protagonisti della prima fase della disputa vennero a mancare. Soltanto nel 1389 il figlio del fondatore della chiesetta, anche lui di nome Geoffroy de Charny, trovò il modo di ottenere con uno stratagemma l'autorizzazione a riportare la Sindone nella chiesa di Lirey. La ottenne da un cardinale di passaggio, che pare non fosse stato informato del divieto imposto nel 1355 circa dal vescovo Henry e non conoscesse le motivazioni che avevano portato a tale divieto. La Sindone dunque tornò a Lirey.

Il cardinale aveva autorizzato lo spostamento, ma non nuove ostensioni. Nonostante ciò, i canonici ricominciarono a mostrare la Sindone facendo intendere che si trattava di una vera reliquia di Cristo. Ciò giunse subito alle orecchie del nuovo vescovo di Troyes, Pierre d'Arcis, l'autore della lettera di cui abbiamo già parlato. Richiamandosi all'indagine operata dal suo predecessore e al divieto allora imposto, egli vietò ai canonici, sotto pena di scomunica, di continuare con le ostensioni. Ma il nuovo decano della Chiesa di Lirey si rifiutò di obbedire, mentre contemporaneamente presentava ricorso al papa; lo stesso fece Geoffroy II de Charny.

Inizialmente il papa, Clemente VII, prese posizione a favore dei canonici e annullò la scomunica pronunciata da Pierre d’Arcis. Tutto ciò è descritto in una lettera che il papa inviò a Geoffroy II de Charny il 28 luglio 1389.

Interviene il re Carlo VI

Nel frattempo Geoffroy si era rivolto anche al re di Francia. Allora il vescovo Pierre, che era anche consigliere del sovrano, si recò al Parlamento di Parigi ed espose le sue ragioni, che le fonti ci hanno trasmesso per iscritto. Egli in quest'occasione affermò che nella collegiata di Lirey «c’era un certo panno manufatto e artificialmente raffigurato a figura o somiglianza e ricordo del sacro sudario nel quale era stato avvolto il preziosissimo corpo del Signore nostro Gesù Cristo», e che «alla suddetta chiesa ogni giorno affluiva abbondantemente la gente della Champagne e delle regioni vicine per adorare quel panno, non temendo di commettere idolatria». Geoffroy de Charny, continua il vescovo, persevera nel far mostrare la Sindone «con le torce accese e i preti rivestiti di paramenti sacerdotali, come se si trattasse del vero sudario di Cristo»; in tal modo, vedendo una tale solennità, tutti sono indotti erroneamente a credere «che quello sia il vero sudario di Cristo, a inganno e irriverenza (illusionem et irreverenciam) verso la santa madre Chiesa e la fede ortodossa».

Il Parlamento e il re si persuasero delle argomentazioni del vescovo e decisero di revocare la protezione reale concessa in precedenza; di ciò abbiamo relazione scritta. Così, il 4 agosto 1389, Carlo VI re di Francia ordinò al balivo di Troyes, Jean de Venderesse, di sequestrare la Sindone.

Il tentato sequestro del balivo

Abbiamo il testo della relazione ufficiale che Jean de Venderesse scrisse in francese antico. Anche in questo caso non si tratta di un testo interno all'ambiente ecclesiastico, ma di un resoconto prestato da un ufficiale regio nell'esercizio delle sue funzioni. In questa relazione si racconta che gli inviati del re, assieme al procuratore del vescovo, si recarono a Lirey il 15 agosto 1389 per sequestrare la Sindone proprio nel momento in cui il clero si stava preparando ad un'ostensione di fronte ai fedeli raccolti in attesa. I canonici, resisi conto del pericolo, non vollero nemmeno estrarre la Sindone dalla stanza in cui era conservata e accamparono varie scuse per non aprire la porta, affermando addirittura che la Sindone non era lì dentro. Dopo diverse ore di discussione, e dopo un appello che venne frapposto dai canonici, il balivo decise di non forzare la serratura della stanza e rinunciò al sequestro. Per chi abbia l'interesse di leggere le parole del balivo, riporto alcune parti della sua relazione:

Ci siamo recati alla città e alla chiesa collegiata di Nostra Signora di Lirey, nella diocesi di Troyes, e lì abbiamo trovato nella tribuna della chiesa il decano e alcuni canonici di quella. Costoro si preparavano, come sembrava, a mostrare il suddetto drappo al popolo che stava fuori dalla chiesa. Ci domandarono perché eravamo saliti in quel luogo, e noi rispondemmo che era per vedere il drappo. Quelli ci dissero che finché noi fossimo restati lì non avrebbero mostrato il drappo; ma se noi avessimo voluto andare fuori assieme al popolo, molto presto l'avremmo visto. Eravamo stati informati da qualcuno che il drappo stava in un reliquiario, e vedevamo le torce che si volevano accendere per mostrarlo, come si diceva, e il popolo di sotto diceva che stava aspettando di vederlo subito. Ma siccome, per la condizione del luogo, se noi fossimo usciti e andati fuori il drappo avrebbe potuto essere portato via, noi non volemmo allontanarci di lì. [...] Intimammo al decano, in nome del nostro re, di prendere e di consegnarci il drappo che era in quella chiesa, del quale si fa menzione nella lettera. Il decano ci rispose che non era in suo potere di consegnarci il drappo. Poiché all’estremità della tribuna c'è un piccolo ripostiglio, che era chiamato “tesoro”, chiuso da più chiavi, dove era consuetudine mettere le reliquie, le vesti, gli ornamenti e i libri della chiesa, il procuratore di monsignor vescovo diceva e affermava che il drappo era lì, mentre il decano obbiettava il contrario, dicendoci di stare attenti a quel che facevamo, e che dentro il ripostiglio c'erano parecchie reliquie, le vesti, gli ornamenti, i libri, il denaro e molte altre cose appartenenti alla chiesa; di quel tesoro che era chiuso da più chiavi, come è stato detto, il decano possedeva soltanto un’unica chiave e perciò non lo poteva aprire o dischiudere. Il procuratore, in nome di quanto detto, ci chiese più volte che il tesoro fosse aperto, rotto e spezzato a forza, e diceva che noi dovevamo fare così. Il decano, da parte sua, diceva il contrario, che il drappo non c’era, e il procuratore a sua volta il contrario. [...] Il decano affermava che non poteva aprirlo da solo, perché egli non aveva che una sola chiave del tesoro [...] Il decano fece appello contro di noi, e lo fecero anche i canonici [...]. A causa dell'appello così frapposto, noi non procedemmo oltre in questo affare.

La reazione del vescovo Pierre d'Arcis

Vista la situazione, il vescovo Pierre decise di rivolgersi direttamente al papa con una lunga lettera, di cui ho già riassunto alcune parti. La lettera è molto dettagliata e contiene un riassunto di tutto quanto era successo fino a quel momento (gli eventi peraltro sono riferiti anche all'interno degli altri documenti papali e regali). Per spiegare al pontefice tutta la vicenda, volle raccontare quanto era accaduto a partire dal 1355 circa, all'epoca del suo predecessore Henry de Poitiers. Volle spiegare al papa che l'autorizzazione a riportare la sindone a Lirey, concessa del cardinale, era stata ottenuta con l'inganno, perché Geoffroy II de Charny nel chiedere tale autorizzazione non aveva riferito il motivo per cui la Sindone era stata allontanata da quella chiesa: quindi il cardinale era stato raggirato.

In modo accorato il vescovo Pierre, fra altre cose, chiede al papa di far cessare lo scandalo delle ostensioni con queste parole:

La stoffa è mostrata ed esposta nella chiesa di frequente nelle solennità, nelle feste e altre volte, manifestamente, con la massima solennità, anche maggiore di quella che si usa quando in quel luogo viene esposto il corpo del signore nostro Gesù Cristo, cioè con due sacerdoti rivestiti di camici con stole e manipoli, con la massima riverenza, con le torce accese, in un luogo sopraelevato e alto, fabbricato solo e specialmente per quel motivo. E sebbene in pubblico non si affermi che quello è il vero sudario di Cristo, di nascosto tuttavia lo si afferma e lo si predica, e così è creduto da molti [...]. E in quel luogo confluisce una moltitudine di popolo ogni volta che viene esposto o si spera venga esposto, credendo, ma in verità errando, che sia il vero sudario. [...] Si degni dunque la santità vostra [...] di provvedere in modo tale che un simile errore e scandalo e una detestabile superstizione, sia per il fatto sia per il modo, sia radicalmente estirpata per intervento della stessa santità vostra, cosicché quella stoffa non sia esibita al popolo o addirittura venerata.

Pierre faceva anche esplicito riferimento a un canone del Concilio Lateranense IV del 1215, il quale obbligava gli ecclesiastici a vigilare affinché la gente che si reca nelle chiese per venerare le reliquie «non sia ingannata con mendaci finzioni o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro».

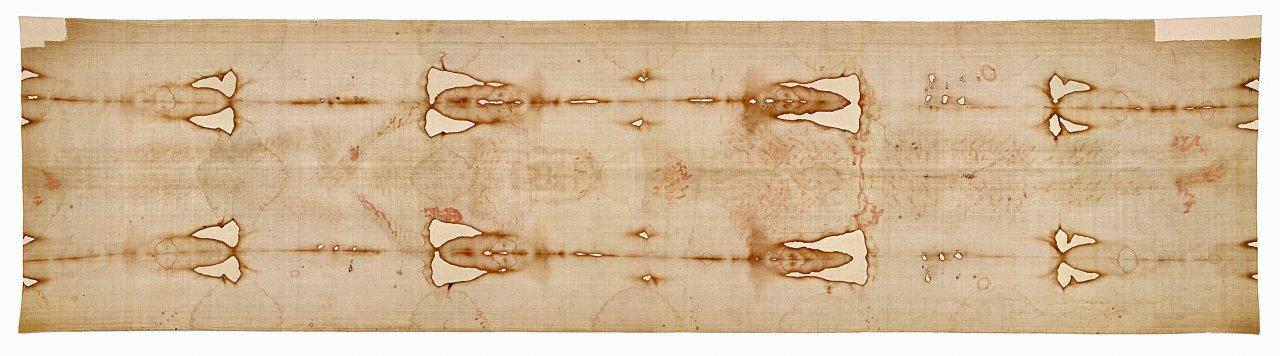

Fig.4: La Sindone di Lirey (oggi di Torino).La decisione del papa

Fig.4: La Sindone di Lirey (oggi di Torino).La decisione del papa

Per Clemente VII la vicenda dovette apparire estremamente complessa. Da un lato vi erano le pressanti richieste di uno dei suoi vescovi, che aveva ottenuto l’appoggio del re e del Parlamento. Dall’altro lato si trovavano i canonici di Lirey sostenuti da Geoffroy de Charny. A tutto ciò si aggiungeva anche l’imbarazzo di un legame familiare: il patrigno di Geoffroy era infatti parente del papa.

La decisione del pontefice venne formalizzata con un atto del 6 gennaio 1390. Tale provvedimento si rivelò in parte favorevole ai canonici e a Geoffroy, in quanto concedeva il permesso di proseguire le ostensioni. Al tempo stesso, tuttavia, rispondeva anche alle istanze del vescovo, stabilendo con forza che non si dovessero più organizzare ostensioni solenni in cui la reliquia venisse trattata come autentica, ma fosse esposta soltanto come una rappresentazione oggetto di devozione. Il papa dunque impose espressamente la cessazione di qualsiasi frode nei confronti dei fedeli.

Il testo della bolla papale è conservato in due versioni, perché nel mese di febbraio alcune espressioni vennero ritoccate (cosa non inconsueta), ma senza modificare la sostanza del provvedimento. Ne riporto i punti centrali, traendoli dalla seconda versione definitiva:

Noi, dunque, riguardo al modo di quest’ostensione, per respingere ogni occasione di errore e di idolatria, preoccupandoci di provvedere a un rimedio opportuno, vogliamo e con il tenore della presente decidiamo e anche ordiniamo per autorità apostolica che, ogniqualvolta d’ora in avanti accada che detta figura o rappresentazione sia esposta al popolo, il decano e il capitolo suddetti e le altre persone ecclesiastiche che esporranno questa figura o rappresentazione e saranno presenti durante un’ostensione di tal fatta, non facciano nessuno dei riti solenni che si è soliti fare nelle ostensioni delle reliquie; e che per questo non si accendano affatto torce, fiaccole o candele per la solennità né si adoperi in quel luogo qualunque luminaria. Esponendo poi detta figura, quando ivi stesso si sarà radunata una maggior folla di popolo, almeno ogni volta che succede che lì si faccia un sermone, predichi pubblicamente al popolo e dica con voce alta e intelligibile, cessando ogni frode, che la suddetta figura o rappresentazione la espongono non come il vero sudario del signore nostro Gesù Cristo, ma come una figura o rappresentazione del detto sudario che si dice essere stato dello stesso signore nostro Gesù Cristo.

Che cosa successe dopo?

Con questo documento papale ebbe fine la controversia che era durata all'incirca 35 anni. Sappiamo che nel 1418 la Sindone abbandonò Lirey, e più tardi la si ritrova nelle mani della figlia di Geoffroy II de Charny, Marguerite, che riprese a esporla come se fosse autentica durante sue peregrinazioni per tutta la Francia e oltre. Un cronachista dell'epoca ci riferisce che quando nel 1449 Marguerite si recò in Belgio con la Sindone, venne cacciata dal vescovo locale dopo che tre suoi inviati consultarono i documenti che essa portava con sé, e che abbiamo analizzato in precedenza. In quell'occasione essi si resero conto che «all’interno di essi veniva espressamente detto che il lino non è il vero sudario di Gesù Cristo, ma soltanto una rappresentazione e una figura».

Nel 1453 Margherita vendette illegalmente la Sindone ai duchi di Savoia, che in seguito l'hanno traslata prima a Chambéry, e poi a Torino, dove si trova tuttora. Per questa vendita illegale Marguerite morì scomunicata.

A partire dall'inizio del XVI secolo il culto della Sindone venne formalmente autorizzato dal papa, e tutta la storia del periodo di Lirey venne dimenticata quasi del tutto. Soltanto alla fine del XIX secolo la pubblicazione dei testi sopra descritti ha permesso di riportarne alla luce le origini.

Fig.5: un'ostensione della Sindone a Chambéry.La testimonianza di Nicola di Oresme

Fig.5: un'ostensione della Sindone a Chambéry.La testimonianza di Nicola di Oresme

È giunto il momento di spiegare in che cosa consiste il testo appena scoperto. Nicola di Oresme fu un eminente intellettuale, docente universitario ed ecclesiastico nato in Normandia intorno al 1320, considerato tra i pensatori e studiosi più originali del XIV secolo. Trasferitosi a Parigi, studiò le arti liberali e ottenne il titolo di magister artium prima del 1342. Nel 1356 conseguì il dottorato in teologia e divenne grand-maître del Collège de Navarre. In quegli anni entrò in contatto con il futuro re Carlo V di Francia, del quale in seguito sarebbe divenuto stretto consigliere. Nel 1362 fu nominato decano della cattedrale di Rouen, in Normandia, lasciando l’attività accademica al Collège, pur mantenendo un forte legame con Parigi. L’anno successivo, il 1363, ricevette la nomina a canonico di Notre-Dame di Parigi. Tra il 1371 e il 1377 si dedicò, su incarico del re Carlo V, alla traduzione di alcune opere di Aristotele. Nel 1377 fu eletto vescovo di Lisieux. Morì l’11 luglio 1382.

La sua produzione intellettuale spazia dalla filosofia alla matematica, dalla musica alla psicologia, fino alla teologia, alla metafisica, al diritto e all’economia. Si occupò, fra le altre cose, di contrastare forme di astrologia, pratiche magiche e divinatorie. Nei suoi scritti ricorre spesso la critica contro la troppa credulità: pur riconoscendo l'esistenza dei miracoli, Oresme ha condannato la facilità con cui molte persone ricorrono al soprannaturale per spiegare cose che potrebbero essere spiegate altrimenti, in modo naturale. Uno di questi testi, scritto nel 1370 o poco dopo, era conosciuto dai manoscritti ma finora non è ancora stato pubblicato integralmente a stampa: è noto con il titolo di Problemata. In esso è stato identificato il passaggio che incidentalmente menziona la Sindone. È questo il testo descritto nell'articolo di Nicolas Sarzeaud, pubblicato nell'agosto 2025.

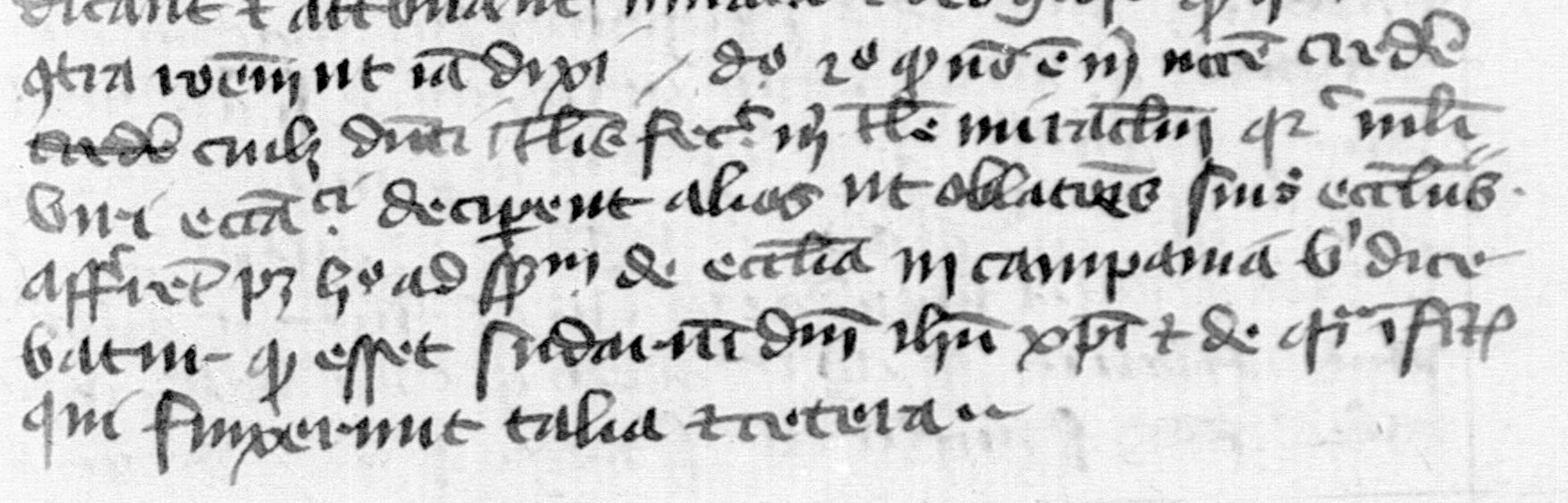

Nel passaggio in questione, affrontando proprio il tema dei miracoli, Oresme mette in guardia dal fatto che numerosi uomini di Chiesa inscenano falsi miracoli con finalità di lucro; ed è in questo contesto che l'ecclesiastico cita, a titolo di esempio, il caso della Sindone di Lirey, con queste parole:

«Non est michi necesse credere cuilibet dicenti: "Talis fecit michi tale miraculum", quia sic multi viri ecclesiastici deciperent alios ut oblationes suis ecclesiis afferrent. Patet hoc ad sensum de ecclesia in Campania ubi dicebatur quod esset sudarium domini Ihesu Christi, et de quasi infinitis qui finxerunt talia et cetera».

«Non è necessario che io creda a chiunque dica: «Il tale ha compiuto per me tale miracolo», giacché molti uomini di Chiesa in questa maniera ingannano gli altri, per far in modo che portino offerte alle loro chiese. Se ne ha manifesta esperienza in quella chiesa nella Champagne dove si diceva che vi fosse il sudario del Signore Gesù Cristo, e nel numero quasi infinito di coloro che hanno finto cose simili, e altre ancora».

Oresme menziona la Champagne, regione di provenienza della Sindone, senza citare il nome preciso del piccolo villaggio di Lirey e mantenendo una certa indeterminatezza (stile che adotta anche in altri esempi disseminati nelle sue opere); ma il riferimento alla regione, al tipo di reliquia e al genere di frode non lascia alcun dubbio sull’identità della sindone in questione.

Fig.6: Il testo di Oresme (Biblioteca nazionale di Parigi, Ms. Latin 15126).Che cosa aggiunge questa testimonianza?

Fig.6: Il testo di Oresme (Biblioteca nazionale di Parigi, Ms. Latin 15126).Che cosa aggiunge questa testimonianza?

Queste poche righe sono molto importanti, per vari motivi. Anzitutto, costituiscono in assoluto il primo documento scritto che menziona la Sindone di Lirey. Come già detto, la comparsa della Sindone risale all'incirca al 1355, ma ciò che accadde in quell'occasione lo sappiamo da testi scritti nel 1389; dunque la testimonianza di Oresme, che morì nel 1382, è anteriore a essi.

In secondo luogo, Oresme dimostra che le notizie sull'inchiesta operata dal vescovo Henry de Poitiers e sullo smascheramento della frode ebbero risonanza, tanto da giungere alle orecchie di un ecclesiastico che operava fra Parigi e la Normandia. Purtroppo non sappiamo in che modo Oresme sia venuto a conoscenza della Sindone di Lirey e dei miracoli simulati. Il riferimento è preciso, e il linguaggio perfettamente sovrapponibile a quello dell'altra fonte già nota. Dunque i fatti gli erano ben conosciuti. La sua posizione come docente universitario, ecclesiastico e membro della cerchia del re di Francia non esclude che l'informazione gli possa essere giunta dallo stesso sovrano o dal vescovo di Troyes. O addirittura che egli stesso sia stato uno di quei «teologi e uomini saggi» che avevano affiancato Henry de Poitiers nella sua indagine sull'origine della Sindone e sull'autenticità dei miracoli riferiti. Naturalmente si tratta soltanto di congetture al momento inverificabili. Anche senza spingersi fino a tal punto, difficilmente si può credere che Oresme abbia scelto di inserire in un suo scritto un esempio in merito al quale non disponesse di informazioni affidabili, basandosi soltanto su dicerie o notizie riportate da fonti distanti dai fatti. Nel medesimo libro, pochi paragrafi prima di parlare della Sindone, egli critica proprio coloro che – siano essi semplici popolani o illustri ecclesiastici – credono a qualcosa soltanto perché viene ripetuta da molte persone, senza però averla né vista né udita raccontare da qualche testimone oculare. È improbabile che poco dopo, fatte queste premesse, egli abbia scelto di menzionare una frode così circostanziata, che coinvolge altri ecclesiastici come lui, fondandosi solamente su informazioni incerte, di seconda o terza mano. A ciò si aggiunge che la terminologia che Oresme usa per introdurre l'esempio della Sindone di Lirey (patet hoc ad sensum) è quella che di regola adopera – egli come tanti altri autori dell'epoca – per riferirsi a un fatto che appare evidente, chiaro e provato perché deriva da una diretta esperienza, perché è palese, lo si tocca con mano, se ne ha piena certezza. È un linguaggio che spesso usa per considerazioni di ordine scientifico, quando qualche cosa è così evidente che non necessita di prove di carattere dimostrativo. Se Oresme non è stato testimone diretto dei fatti, o coinvolto nell'inchiesta del vescovo Henry, doveva almeno possedere informazioni da fonti che riteneva del tutto fededegne.

È sottinteso che fosse al corrente del fatto che il culto della Sindone era stato vietato e si era interrotto. Mi pare altrettanto sottinteso che considerasse la Sindone nulla più che un'immagine del Cristo morto, non certamente una reliquia autentica. Non ha bisogno di fornire dettagli ulteriori sulla faccenda, perché sta soltanto facendo un esempio a uso dei propri lettori, che verosimilmente già conoscevano i fatti.

La scelta di usare questo esempio, fra i tanti possibili, è indizio del fatto che Oresme considerava i suoi lettori in grado di comprenderlo con relativa facilità; la qual cosa dimostra che la storia della Sindone e dei miracoli simulati che accompagnavano le sue ostensioni doveva essere abbastanza conosciuta all'epoca, anche fuori dalla Champagne e dalla diocesi di Troyes; se non fosse stato sicuro di parlare di qualche cosa di risaputo, avrebbe scelto un altro esempio.

Infine, Oresme è un testimone indipendente, in alcun modo coinvolto nello scontro che vi fu tra il vescovo di Troyes e i canonici; apparteneva a un'altra diocesi e non aveva alcun interesse di partigianeria. È per noi una fortuna che questo teologo abbia scelto, fra tante truffe esistenti, di citare proprio quella di Lirey, che evidentemente gli sembrò quella più adatta – perché la conosceva meglio, o perché era abbastanza risaputa – per descrivere un caso che coinvolgesse ecclesiastici in malafede.

Nel momento in cui Oresme scriveva, si era concluso da qualche tempo il primo conflitto fra i canonici e il vescovo, e la Sindone era stata nascosta, tolta di mezzo dopo le prime ostensioni della metà degli anni Cinquanta; per questo Oresme usa il tempo imperfetto («…si diceva che vi fosse il sudario»), giacché la questione gli sembrava ormai definitivamente conclusa, e la reliquia non stava più nella collegiata.

Qual è l'impatto del testo di Oresme?

Nella sostanza, la testimonianza di Oresme conferma quello che già sapevamo dalle fonti del 1389 e dimostra la diffusione della consapevolezza che a Lirey c'era una sindone attorno alla quale alcuni ecclesiastici avevano costruito un sistema di arricchimento, attraverso la simulazione di miracoli.

Il testo è importante non solo perché è il primo in ordine cronologico a parlare della Sindone di Torino, ma anche perché distrugge alla radice certe affermazioni che in passato sono state fatte da alcuni sostenitori dell'autenticità della reliquia. La documentazione del 1389, in particolare la lettera del vescovo Pierre d'Arcis, descrive infatti la Sindone come una falsa reliquia, usata dai canonici a scopo di lucro, e raffigurata da un artista che era ancora in vita nel 1355. Ciò esclude ogni possibilità di considerarla autentica.

Alcuni apologeti già alla fine del XIX secolo hanno pertanto messo in dubbio l'autenticità di questo scritto del vescovo Pierre, oppure lo hanno accusato di essersi inventato tutto quanto era relativo agli anni Cinquanta del XIV secolo, cioè l'indagine del vescovo suo predecessore, Henry de Poitiers, compresi i falsi miracoli e il riferimento all'artista. Il testo di Oresme – che proviene da tutt'altro ambito ed è estraneo alle parti in conflitto, e allo stesso tempo è antecedente ai fatti occorsi durante l'episcopato di Pierre – conferma invece tutto quanto.

Chiaramente Oresme non ha interesse, nel suo scritto, a soffermarsi sull'origine della Sindone. Non ha bisogno di soffermarsi sulla sua falsità, perché quanto gli interessa è principalmente il discorso della truffa messa in atto dai canonici. Mi pare che la non autenticità della reliquia per lui sia un presupposto, non un argomento da sviscerare. Dunque questa nuova scoperta non ci aiuta ad aggiungere elementi nuovi rispetto a quanto accade intorno al 1355 a Lirey; però ci conferma potentemente ciò che già sapevamo.

Come nacque l'idea di realizzare una sindone figurata?

Il culto della Sindone nasce in un periodo non soltanto di apogeo del culto delle reliquie, ma anche particolarmente favorevole alla venerazione di un’immagine-reliquia raffigurante il corpo piagato di Cristo. A metà del XIV secolo, in un’Europa devastata dalla terribile peste nera, si era sviluppata una devozione intensa rivolta alla passione di Gesù, alla meditazione sulle sue cinque piaghe, e alle ferite inflitte sul capo coronato di spine.

La produzione letteraria insisteva sugli aspetti dolorosi della crocifissione e della croce, dando origine a inni, sequenze, antifone, sermoni, trattati e componimenti che spingevano alla riflessione sulla sofferenza e sulla fisicità del corpo di Gesù.

In ambito artistico si moltiplicavano le raffigurazioni del Christus patiens, umano e sofferente, che veniva progressivamente a sostituire l’immagine del Cristo vittorioso e trionfante sulla morte. La produzione artistica di quel periodo offriva rappresentazioni concrete e cruente delle conseguenze della passione, alcune delle quali avevano un impiego liturgico preciso: è il caso dei sepolcri di Cristo realizzati secondo i canoni gotici ed esposti nelle chiese.

Nel complesso, molte delle pratiche devozionali di quel periodo, influenzate soprattutto dalla spiritualità francescana (alimentata dal ricordo delle stimmate di Francesco), potevano trovare nella Sindone di Lirey uno sbocco e una giustificazione. Non va inoltre dimenticato l’impatto esercitato dagli Anni Santi del 1330 e del 1350, celebrati a Roma, in cui un ruolo centrale spettava all’ostensione della Veronica, che mostrava il volto sofferente di Cristo.

È necessario anche ricordare la diffusa tradizione medievale di conservare nelle chiese un telo che simboleggiasse la sindone di Cristo. Tali drappi venivano utilizzati durante le celebrazioni pasquali in una liturgia di carattere teatrale che rievocava la scoperta del sepolcro vuoto da parte delle donne. La possibile connessione fra queste rappresentazioni sacre – i cosiddetti “Misteri” – e la nascita delle sindoni poi oggetto di culto è stata evidenziata più volte fin dall’Illuminismo.

Per il nostro tema, assume particolare rilievo la drammatizzazione del Quem quaeritis, un dialogo in cui chierici travestiti rappresentavano la scoperta del sepolcro vuoto e mostravano ai fedeli una sindone abbandonata dal Cristo risorto. La scenografia di queste rappresentazioni poteva essere resa ancora più realistica mediante veri e propri sepolcri teatrali: alcuni erano costruiti in modo stabile lungo le pareti delle chiese, altri erano mobili, grandi sarcofagi lignei con coperchi apribili. All’interno vi si deponeva una statua del Cristo morto, che il giorno di Pasqua veniva rimossa, lasciando soltanto il lenzuolo, talvolta poi utilizzato come tovaglia d’altare. Venivano impiegati anche manichini di Cristo con arti snodabili: normalmente fissati alla croce, il Venerdì Santo venivano staccati e sistemati nel sepolcro in posizione supina. Alcuni di questi simulacri presentano tratti simili al Cristo della Sindone, come le mani incrociate, le ferite sanguinanti e le caratteristiche del volto. Va inoltre ricordato che già nel Medioevo erano in uso tessuti figurati, destinati a coprire crocifissi, statue o altri oggetti liturgici, sui quali era raffigurato il soggetto che si intendeva velare.

Diversi fattori – la ricerca e il commercio delle reliquie, le loro esposizioni pubbliche, l’evoluzione della sensibilità devozionale, le pratiche di pellegrinaggio, la spiritualità centrata sulla passione di Cristo, la mistica legata alle piaghe, il culto della Veronica romana, le liturgie pasquali, le sindoni utilizzate a scopo rituale e i tessuti figurati – costituiscono un contesto ideale per spiegare e giustificare la creazione di una sindone dipinta nella Francia della metà del XIV secolo.

Fig.7: sepolcro pasquale del monastero di Maigrauge.Fu sin dall'inizio una frode?

Fig.7: sepolcro pasquale del monastero di Maigrauge.Fu sin dall'inizio una frode?

Resta una domanda da porsi: con quali intenzioni la Sindone di Lirey è stata concepita e realizzata? Bisogna per forza immaginare un progetto deliberato di inganno, ideato da un falsario o dal suo committente? Geoffroy de Charny, o chi per lui, fin dall’inizio decise di presentare l’opera dell’artefice come il vero sudario di Cristo, approfittando dell’ingenuità dei canonici o con la loro complicità? Oppure, come suggerito da alcuni studiosi fin dall'inizio del secolo scorso, si può ipotizzare che l’oggetto sia stato creato come semplice immagine del Cristo morto, destinata a una devozione sincera, almeno in una prima fase? Qualcuno potrebbe aver donato o procurato alla collegiata di Lirey una rappresentazione della sindone senza l’intento di farla passare per autentica; l’uso improprio di proporla come reliquia vera sarebbe stata allora una decisione successiva dei canonici. In questo scenario, la responsabilità principale graverebbe sul loro decano.

E che si può dire dell'artista? Il vescovo Pierre sostiene che il decano dei canonici verso il 1355 «ha procurato di avere nella sua chiesa una stoffa raffigurata con artifizio», ma non afferma esplicitamente che l'artefice aveva consapevolmente lavorato allo scopo di creare un falso deliberato. Il contesto sembra suggerire un intento fraudolento, ma Pierre non lo dice a chiare lettere. Il dubbio rimane. Se la Sindone possa essere stata intesa, almeno per un breve periodo, come null'altro che un'immagine sacra, probabilmente non lo sapremo mai.

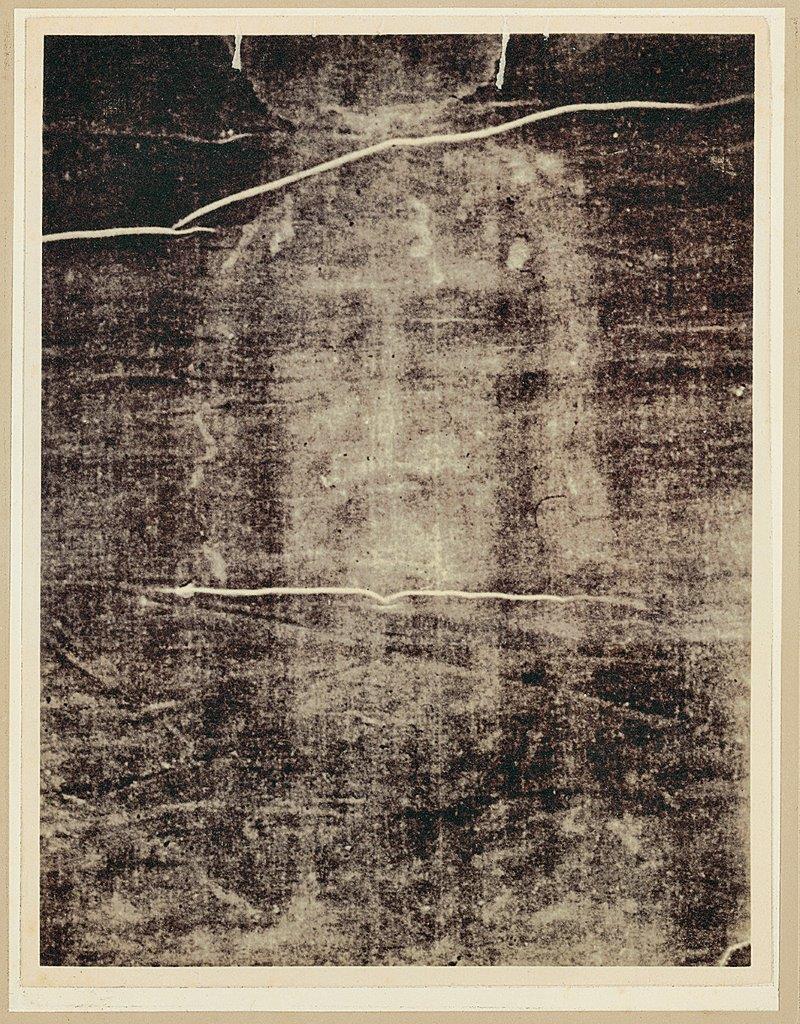

Fig.8: la prima fotografia della Sindone in negativo (1898).Un'appendice necessaria

Fig.8: la prima fotografia della Sindone in negativo (1898).Un'appendice necessaria

Come risulta chiaro dalla lettura, non ho nemmeno preso in considerazione la possibilità che la Sindone sia autentica, cioè abbia avvolto davvero il corpo di Gesù Cristo nel sepolcro. Non è questa la sede per esporre i numerosi motivi che mi fanno pensare che ciò sia impossibile: per questo rimando alle mie numerose pubblicazioni sull'argomento. In estrema sintesi, si può dire innanzitutto che le fonti storiche appena esaminate sono tutte concordi nel ritenere che la Sindone sia stata realizzata nella metà del XIV secolo.

A ciò si aggiunge una motivazione di natura tecnologica: la tipologia di tessuto della Sindone prevede l’uso di un telaio orizzontale a pedali con quattro licci, che prima del basso medioevo non esisteva: questo spiega perché finora non è mai stato riscontrato in tutta l’antichità un tessuto tecnicamente simile e paragonabile a quello sindonico; il più vecchio esemplare paragonabile finora identificato risale anch’esso alla seconda metà del secolo XIV. Va aggiunto che il sistema di torcitura del filato della Sindone (destrorsa) è l’esatto opposto rispetto a quello in uso in Palestina nell’antichità e nel medioevo (sinistrorsa): dunque la Sindone non soltanto non può essere antica, ma nemmeno di origine palestinese.

L’intervallo così stabilito sulla base del confronto di questi due elementi di giudizio, storico e tecnologico, ha trovato ulteriore precisazione e conferma nell’esame radiocarbonico del tessuto realizzato nel 1988, che ha stabilito una datazione (della stoffa, non dell’immagine) non anteriore al 1260. Nonostante le numerose critiche prodotte contro questo risultato, e nonostante le presunte prove che dovrebbero suggerire una datazione diversa, non c'è alcun motivo scientificamente valido per allontanarsi da tale conclusione, che ritengo definitiva.

Quanto alla tecnica di realizzazione dell'immagine, che secondo il resoconto del vescovo Pierre d'Arcis era stata particolarmente ingegnosa (subtili modo), sono state proposte alcune ipotesi che però non potranno essere verificate fino a quando le autorità ecclesiastiche non concederanno agli studiosi di confrontarsi direttamente con l'oggetto, che è loro precluso da quasi cinquant'anni.

P.S. del 12 settembre 2025: ho corretto un errore di battitura e due sviste non sostanziali grazie ad una involontariamente utile segnalazione di un sito di apologetica cattolica. Ringrazio ugualmente per l'occasione fornita.

Bibliografia essenziale

Andrea Nicolotti, Sindone. Storia e leggende di una reliquia controversa, Einaudi 2015 (traduzione inglese accresciuta: The Shroud of Turin: The History and Legends of the World's Most Famous Relic, Baylor University Press 2020).

Nicolas Sarzeaud, A New Document on the Appearance of the Shroud of Turin from Nicole Oresme: Fighting False Relics and False Rumours in the Fourteenth Century, in «Journal of Medieval History» 2025, pp. 1-18.

Nicolas Sarzeaud, Les Suaires du Christ en Occident, Cerf 2024.

Per i testi dei documenti medievali qui citati e tradotti:

Ulysse Chevalier, Étude critique sur l'origine du St. Suaire de Lirey-Chambéry-Turin, Picard 1900.

Ulysse Chevalier, Autour des origines du suaire de Lirey, Picard 1903.

{jcomments off}