di Antonio Prampolini

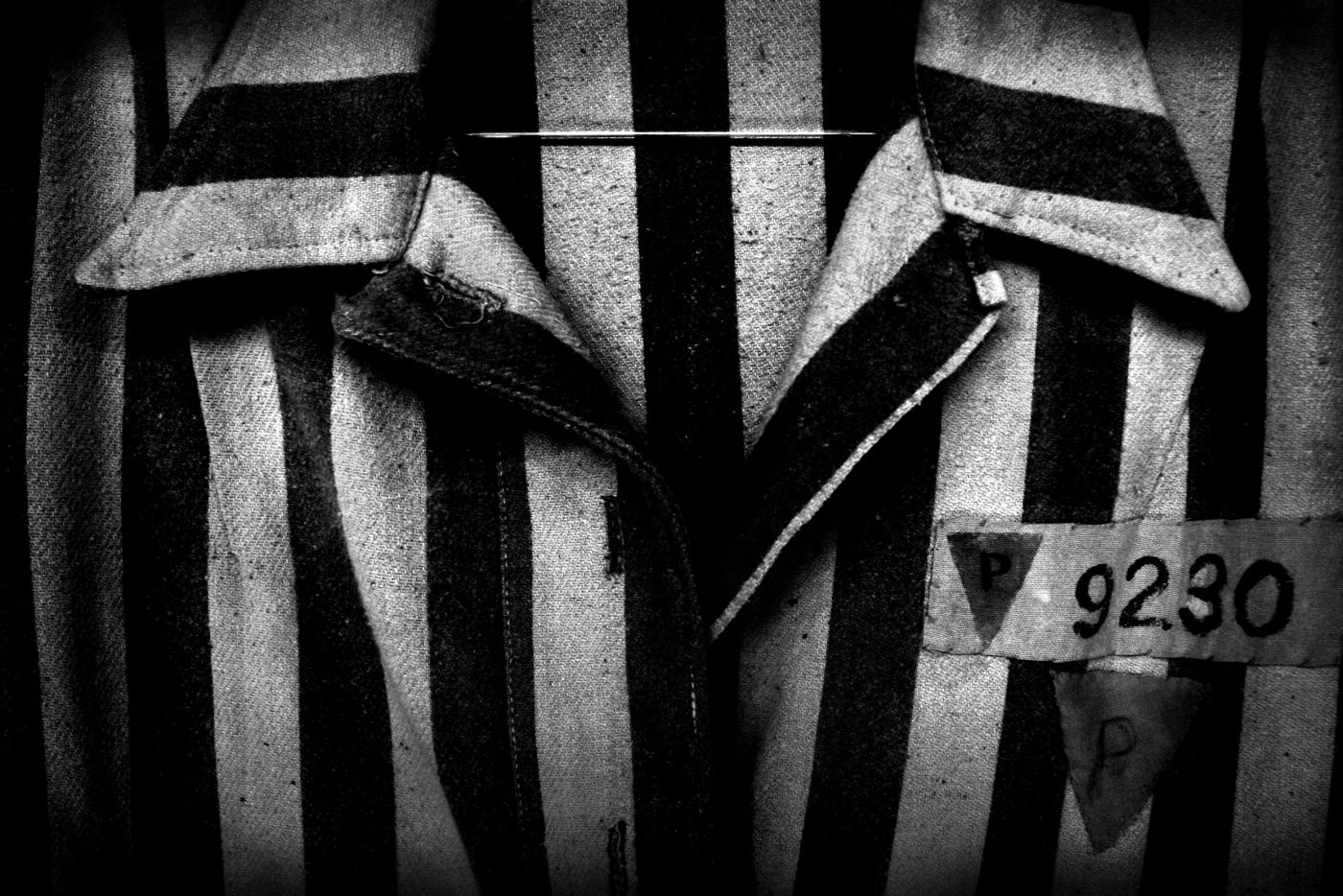

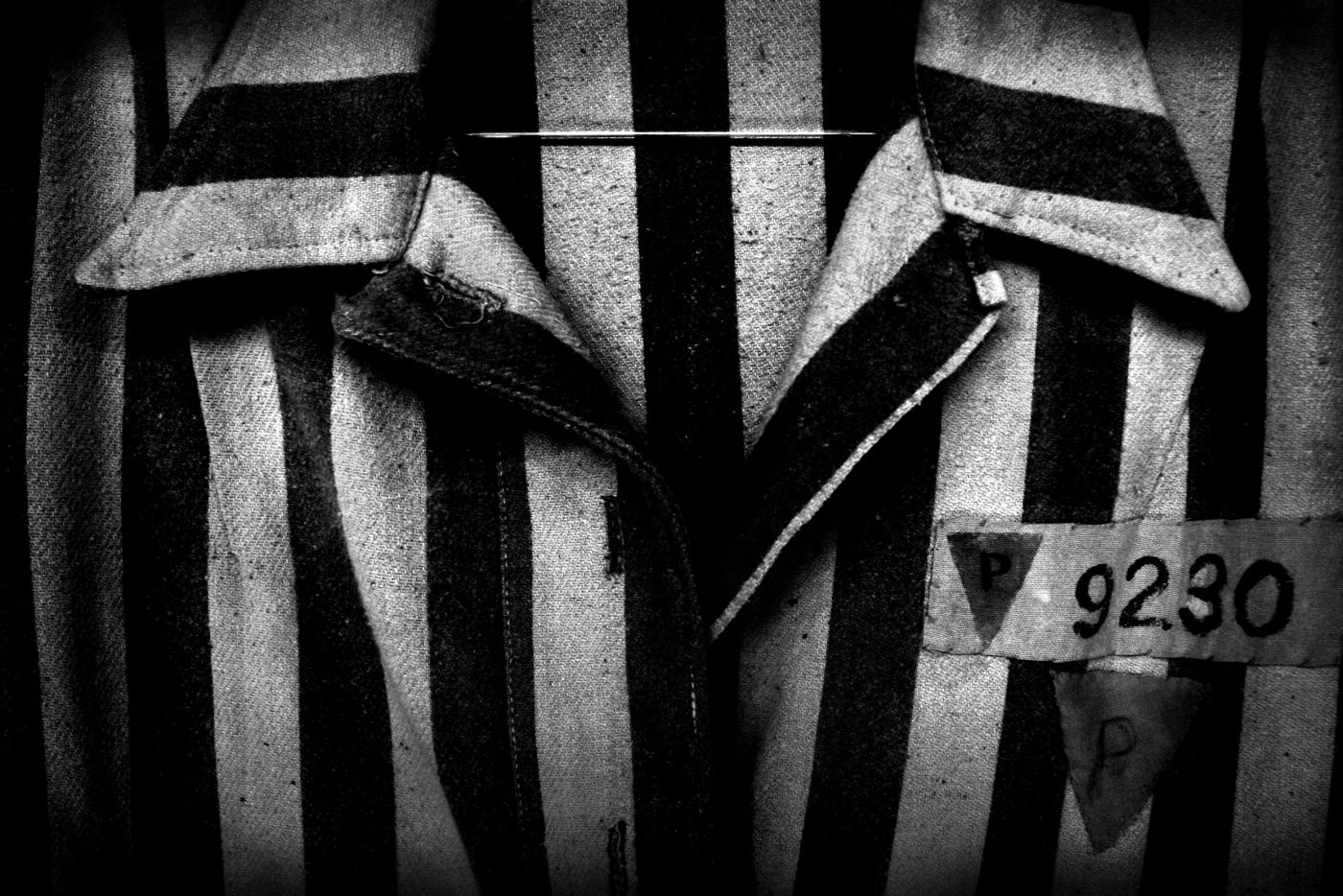

Fig.2: foto di Gabriele Croppi in “Shoah and Postmemory”, Edizioni Sonda, 2012. FonteIndice

Fig.2: foto di Gabriele Croppi in “Shoah and Postmemory”, Edizioni Sonda, 2012. FonteIndice

1. La rappresentabilità per immagini della Shoah

1.1 L’importanza delle fotografie nel racconto del genocidio degli ebrei

1.2 Le fotografie necessitano di una contestualizzazione storica

1.3 Immagini reiterate all’infinito

1.4 La personalizzazione della Shoah attraverso gli album di famiglia

1.5 Il progetto fotografico “Shoah and Postmemory” di Gabriele Croppi

2. “Immagini malgrado tutto” di Georges Didi-Huberman

3. Le quattro foto del Sonderkommando di Auschwitz

4. Le fotografie della Shoah in rete: sitografia

1. La rappresentabilità per immagini della Shoah

1.1 L'importanza delle fotografie nel racconto del genocidio degli ebrei

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la storia della Shoah è giunta a noi anche grazie a numerose testimonianze fotografiche prodotte da diversi soggetti: dai nazisti, dagli eserciti alleati al momento della liberazione dei lager e, eccezionalmente, dalle stesse vittime. Si stima che il patrimonio visivo della Shoah ammonti ad oltre due milioni di fotografie che, oggi, grazie alla digitalizzazione e a Intenet-Web, sono facilmente accessibili non solo dagli specialisti ma anche dal vasto pubblico degli utenti della rete.

Alcune di queste immagini sono diventate nel tempo delle icone che si sono radicate con forza nell’immaginario collettivo. Si pensi alla scritta Arbeit macht frei posta all’ingresso del campo di Auschwitz, al filo spinato elettrificato che circondava i lager, alle torrette di avvistamento, ai binari di Auschwitz II–Birkenau, e, soprattutto, ai corpi senza vita ammassati nelle fosse comuni o in attesa di essere inceneriti, e a quelli denutriti e scheletriti dei sopravvissuti.

Diversamente dalla tesi iconoclasta espressa in modo radicale da Marc Chevrie, per il quale «non ci può essere alcuna altra immagine possibile del genocidio se non l’assenza di immagini»1, Marianne Hirsch e Clément Chéroux ne hanno sottolineato, all’opposto, il ruolo fondamentale nella documentazione della Shoah.

Le fotografie, spiega Marianne Hirsch in “Immagini che sopravvivono: le fotografie dell’Olocausto e la post-memoria”, permettono di accedere al passato e di connetterlo al presente, resuscitandolo attraverso lo sguardo dello spettatore:

«Le fotografie dell’Olocausto collegano passato e presente attraverso l’“esserci stato” dell’immagine fotografica; sono messaggere di un tempo di orrore che non è ancora abbastanza lontano»2.

E Clément Chéroux, in occasione di una mostra da lui curata sulle immagini della Shoah, allestita in diverse città europee negli anni 2001-2002:

«la fotografia è un vero e proprio passaggio di testimone, [interviene] come un prolungamento dello sguardo diretto, un sostituto con il compito di esportare le visioni dell’orrore al di là del perimetro dei campi»3.

1.2 Le fotografie necessitano di una contestualizzazione storica

Per una corretta interpretazione delle immagini del genocidio degli ebrei è necessario porsi alcune domande preliminari sui motivi per cui sono state prodotte, come ha osservato giustamente Laura Fontana4.

Con riferimento ai carnefici:

• Come auto-glorificazione e souvenir della guerra e dello sterminio?

• Come prova o dono da inviare ai propri superiori gerarchici per mostrare loro un “lavoro” ben fatto, una organizzazione efficiente?

• Come testimonianza storica, da lasciarsi alle generazioni future?

• Come necessità burocratica?

Con riferimento alle vittime:

• Come atto di resistenza per denunciare i crimini perpetrati dai nazisti?

• Come dimostrazione della propria esistenza quali esseri umani?

• Come testamento morale per i propri famigliari?

• Come atto di speranza e fiducia nella liberazione?

Domande, queste, che non sempre sono state prese in considerazione dagli studiosi della Shoah, tra i quali è prevalso un uso delle immagini fotografiche condizionato più dalla loro portata simbolica che dalla loro valenza documentale.

Le immagini sono state spesso scelte per scioccare il pubblico, non per informarlo attraverso una corretta contestualizzazione, e, come ha scritto Clément Chéroux, «per produrre l’impatto desiderato non era necessario che all’immagine fosse associata una didascalia: la foto di per sé era già sufficiente».

E la conseguenza di ciò viene evidenziata dalla catena di imprecisioni e di errori storiografici che a lungo hanno condizionato l’utilizzo delle fotografie della Shoah.

1.3 Immagini reiterate all'infinito

Sui media, ma anche nei manuali scolastici e nei testi divulgativi (soprattutto in rete) vengono pubblicate sempre le stesse immagini della Shoah, generalmente prive di adeguate didascalie e soprattutto di schede interpretative. Questa “reiterazione all’infinito” di fotografie con montagne di cadaveri e ritratti di corpi scheletriti dei sopravvissuti alla “soluzione finale” dei nazisti, invece di rafforzare il collegamento con quel drammatico evento della storia del Novecento e invocare il dovere della memoria, alimenta uno sguardo sempre più superficiale e apatico delle nuove generazioni verso la tragedia della Shoah.

I media contemporanei riempono gli schermi (TV e Internet) di quantità crescenti di “atrocità”, di reportage di guerra che «mettono in scacco la capacità dell’uomo contemporaneo di sentire e di immaginare»5 e, soprattutto, di confrontarsi con la storia. In questo contesto le fotografie della Shoah corrono il rischio di trasformarsi in un «catalogo di un’infamia moderna senza confini, dove tutto si scontorna nell’inflazione delle immagini»6.

Fig.1: Foto della famiglia ebrea polacca Grossman - Ghetto di Łódź. Fonte1.4 La personalizzazione della Shoah attraverso gli album di famiglia

Fig.1: Foto della famiglia ebrea polacca Grossman - Ghetto di Łódź. Fonte1.4 La personalizzazione della Shoah attraverso gli album di famiglia

Le fotografie degli “album di famiglia” delle vittime della Shoah offrono, attraverso “storie di vita”, un percorso alternativo di avvicinamento al genocidio degli ebrei (valido anche in ambito didattico), di comprensione di quell’evento tragico, capace di evitare la diffusa desensibilizzazione, assuefazione generata dalla reiterazione di immagini macabre della morte di massa nei campi di sterminio.

Come ha giustamente osservato Clément Chéroux:

«al contrario delle rappresentazioni spersonalizzate delle fosse comuni, le immagini tratte dagli album di famiglia re-individualizzano il nostro rapporto con la Shoah, instaurando un tenue legame con esistenze un tempo simili alle nostre. [...] Queste fotografie costituiscono certamente un cordone ombelicale, ma sono, ancor di più, il legame estremo, l’ultima traccia di coloro che scomparvero durante la “soluzione finale”»7.

Gli album fotografici delle famiglie ebraiche sono fonti importanti perché permettono di attivare quel processo di rimpicciolimento della storia descritto da Marianne Hirsh; il solo capace, per la studiosa americana, di suscitare sentimenti di empatia verso le vittime della Shoah, poiché è «la smisuratezza di quella tragedia uno degli elementi che pongono in scacco l’immaginazione dell’uomo»8.

Fig.2: foto di Gabriele Croppi in “Shoah and Postmemory”, Edizioni Sonda, 2012. Fonte1.5 Il progetto fotografico "Shoah and Postmemory" di Gabriele Croppi

Fig.2: foto di Gabriele Croppi in “Shoah and Postmemory”, Edizioni Sonda, 2012. Fonte1.5 Il progetto fotografico "Shoah and Postmemory" di Gabriele Croppi

Shoah and Postmemory è un progetto di rivisitazione della Shoah del fotografo Gabriele Croppi; un progetto espositivo che ha messo insieme una selezione di fotografie scattate in vari campi di concentramento, quartieri e cimiteri ebraici, durante un suo viaggio in Austria, Germania e Polonia, tra il 2008 e il 2011 (il catalogo della mostra è visionabile online in modalità open access).

È un tentativo di analizzare le ragioni estetiche, psicologiche e sociologiche che sono alla base della memoria della tragedia della Shoah delle generazioni successive a quella delle vittime e dei testimoni (la “postmemoria” analizzata da Marianne Hirsch9): le generazioni che sono venute a conoscenza del genocidio degli ebrei non più tramite un collegamento diretto con l’evento storico, ma attraverso rappresentazioni simboliche e iconiche diffuse dai mass media.

Gabriele Croppi «pesca dal repertorio dell’immaginario sedimentato in ognuno di noi scegliendo icone minime dalla portata massima»: binari di treni, pile di scarpe, sequenze di numeri cuciti su divise sudice, una doccia arrugginita, le geometrie del filo spinato che avvolge i lager nazisti. Il suo intento è duplice: «da una parte mostrarci la fisionomia delle sensazioni da lui provate, dall’altra prendere dichiaratamente le distanze dalla diffusa tendenza ad una “museificazione” dei luoghi della Shoah»10.

Non ci sono cadaveri nelle foto di Croppi. I luoghi da lui ritratti «parlano, oggi, una lingua della commozione». Le sue foto «assolvono a un ruolo non più documentale, ma propriamente emozionale, di evocazione ed invocazione»11.

Fig.3: copertina del libro “Immagini malgrado tutto” di Georges Didi-Huberman, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005. Fonte2. "Immagini malgrado tutto" di Georges Didi-Huberman

Fig.3: copertina del libro “Immagini malgrado tutto” di Georges Didi-Huberman, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005. Fonte2. "Immagini malgrado tutto" di Georges Didi-Huberman

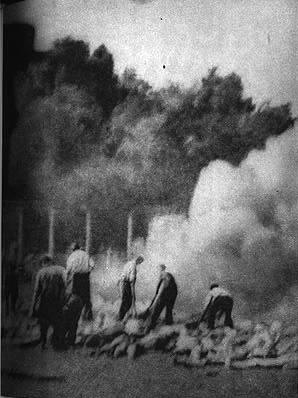

Nell’estate del 1944 alcuni membri del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau (il “comando speciale” composto da prigionieri costretti a “ripulire” le camere a gas trasportando i corpi delle vittime nei forni crematori o gettandoli nelle fosse di incinerazione all’aperto) riuscirono a scattare quattro fotografie di quella terribile realtà. I negativi, nascosti in un tubetto di dentifricio, furono poi fatti pervenire clandestinamente alla Resistenza polacca. Le foto ritraggono scene drammatiche in prossimità del crematorio V di Auschwitz-Birkenau: l’incenerimento all’aria aperta dei corpi dei detenuti gasati e l’ingresso di donne nude nella camera a gas.

Queste quattro foto sono diventate l’oggetto di una attenta riflessione da parte del filoso-storico dell’arte Georges Didi-Huberman nel suo libro Immagini malgrado tutto (pubblicato in Francia nel 2003 e in Italia nel 2005), col quale egli si inserisce autorevolmente all’interno del dibattito francese (e non solo) sulla rappresentabilità della Shoah12. Come ci ricorda lo stesso Didi-Huberman, quelle foto «erano da tempo note agli storici, ma non erano mai state guardate davvero». Esigevano un’approfondita indagine filologica perché, a suo giudizio, molti erano gli elementi concreti che confutavano «quell’estetica negativa, da molti condivisa, che appunto vorrebbe [il genocidio degli ebrei] irrappresentabile, indicibile, inimmaginabile». Inimmaginabile come avrebbe dovuto esserlo nelle intenzioni stesse dei nazisti che avevano programmato «la scomparsa dei corpi, delle anime, della lingua, delle immagini, dei testimoni, dei documenti, persino degli strumenti della scomparsa stessa»13.

La tesi di Didi-Huberman è che quelle quattro foto, malgrado la loro lacunosità e incompletezza, hanno il potere di sottrarre la memoria di Auschwitz dall’oblio del trascorrere del tempo, accompagnato dall’inevitabile scomparsa dei testimoni. Immagini certamente parziali ma rappresentative di una tragica verità. E per cogliere questa verità occorre tenere presente il loro doppio regime: sono vere e oscure allo stesso tempo; e per questo non dobbiamo chiedere loro troppo, oppure troppo poco, poiché «intrattengono con la verità di cui rendono testimonianza un rapporto frammentario e lacunoso, ma sono in fondo tutto ciò di cui noi disponiamo»14.

In Immagini malgrado tutto, Didi-Huberman critica, in particolare, le manipolazioni a cui sono state sottoposte nel corso degli anni le fotografie scattate in condizioni terribili dai membri del Sonderkommando di Auschwitz. Interventi finalizzati a raddrizzare il quadro, ingrandire le figure, eliminare le zone d’ombra. «In queste manipolazioni ciò che viene eliminato è in primo luogo il racconto delle circostanze in cui sono state scattate, la clandestinità, le difficoltà e la paura dietro questo gesto, quello di fotografare e testimoniare, così desiderato. Dunque, dissolvendo la loro oscurità, è la loro verità che viene eliminata»15.

La posizione assunta da Didi-Huberman sul ruolo delle immagini nella memoria della Shoah ha suscitato diverse e aspre critiche, in particolare da parte di Gérard Wajcman e Elisabeth Pagnoux. La seconda parte del libro Immagini malgrado tutto è interamente dedicata alle risposte dell’autore alle loro critiche; risposte che mettono in luce temi di particolare interesse. Tra questi, innanzitutto, la non assolutezza dell’immagine (l’immagine-lacuna) che costituzionalmente non può dirci tutto, ma che ugualmente deve essere inclusa, senza alcun rischio di delegittimazione, nell’indagine storica.

«L’immagine non è “nè tutto né niente”. Se l’immagine fosse tutta [la realtà], bisognerebbe senz’altro concludere che non ci sono immagini della Shoah. Ma proprio perché “l’immagine non è tutta [la realtà]”, che è legittimo constatare quanto segue: ci sono immagini della Shoah che, pur non dicendo tutto – e tantomeno “il tutto” – della Shoah, sono comunque degne di essere guardate e interrogate come fatti precisi e come testimonianze di questa tragica storia»16.

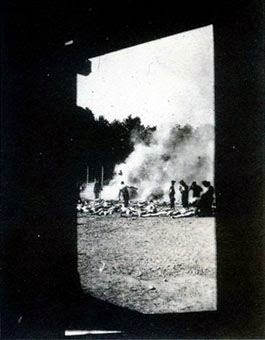

3. Le quattro foto del Sonderkommando di Auschwitz

Nei lager nazisti vigeva il divieto più assoluto di scattare fotografie delle camere a gas, dei forni crematori e delle fosse di incinerazione. Proprio per questo le quattro fotografie del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau costituiscono una testimonianza fondamentale delle pratiche di stermino degli ebrei e, nello stesso tempo, ci raccontano del grande coraggio di coloro che, nonostante il divieto, resero possibili quelle fotografie17. Destinati come gli altri detenuti ad essere eliminati, volevano con quelle immagini comunicare all’esterno la terribile realtà dei lager, che per nazisti doveva rimanere segreta, e trasmetterne la memoria alle future generazioni.

Fig.4: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.4: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.5: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.5: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.6: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.6: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.7: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.7: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Nella prima foto vediamo i componenti del Sonderkommando impegnati nel loro “lavoro quotidiano”, che consiste nel trascinare i corpi appena estratti dalla camera a gas nelle fosse di incinerazione, mentre un fumo denso li avvolge. Sullo sfondo un boschetto di betulle. Il fotografo (un componente del Sonderkommando), per non essere scoperto dalle SS che sovrintendono alle operazioni del crematorio, ha dovuto nascondersi nell’ingresso della camera a gas appena svuotata, dove l’oscurità lo protegge e scattare la foto da un’apertura che incornicia l’immagine.

Nella seconda foto, l’inquadratura del Sondercommando al lavoro appare più frontale e leggermente più ravvicinata. E’ come se il fotografo avesse preso coraggio per strappare un’immagine da quell’inferno dantesco in cui egli stesso è prigioniero e condannato a morte.

La terza foto è stata scattata dall’improvvisato fotografo all’esterno della camera a gas, probabilmente correndo e con la macchina nascosta tra le mani, impossibilitato a puntarla con precisione. L’inquadratura è storta e in un angolo si intravedono le donne già svestite e spinte dalle SS verso la camera a gas in cui credono di doversi fare una doccia.

La quarta foto è un’immagine astratta, rovinata dalla luce abbagliante del sole che filtra dai rami delle betulle. Un’inquadratura dal basso verso l’alto in cui si intravedono solamente le cime degli alberi e che, a prima vista, potrebbe sembrare inutile, ma che invece ci ricorda le condizioni drammatiche in cui sono state scattate le foto del Sonderkommando di Auschwitz- Birkenau in quella tragica estate del 1944.

Fig.8: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.8: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau Fig.9: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.9: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau Fig.10: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Fig.10: Fonte: Museo di Stato di Auschwitz-Birkenau

Le quattro foto, oggi conservate presso il Museo Statale di Auschwitz-Birkenau, vennero diffuse per iniziativa della Resistenza polacca con alcune modifiche. Per fare risaltare l’attività del Sonderkommando nelle fosse di incinerazione, furono rimosse nelle prime due foto le cornici nere e, per rendere più nitide le figure umane, venne ritagliata e ingrandita la terza foto dove appaiono, in un angolo, le donne che si incamminano verso la camera a gas.

Modifiche, queste, che però offrono una visione distorta degli eventi (come sottolineato da Didi-Huberman) dando l’impressione che l’eroico fotografo del Sonderkommando avesse potuto fotografare liberamente, senza alcun pericolo, quelle terribili scene di morte nel crematorio di Auschwitz.

4. Le fotografie della Shoah in rete: sitografia

Nell’elenco che segue segnaliamo alcune risorse della rete, ad accesso libero e gratuito, che propongono collezioni fotografiche dedicate alla Shoah/Olocausto, utilizzabili anche in ambito didattico.

Un’avvertenza: le fotografie digitali che circolano numerose sul web devono sempre essere sottoposte ad una critica delle fonti, con una particolare attenzione sia all’organizzazione che alle finalità dei siti che le pubblicano.

- In Wikimedia Commons (l’archivio digitale open access di immagini, suoni e video, di pubblico dominio o con licenza libera, creato nel 2004 dalla Wikimedia Foundation, e che funge da repository di file multimediali per i vari progetti della fondazione, tra cui Wikipedia) è possibile accedere a due categorie (aggregati di file) dedicate all’Olocausto:

Category: Holocaust historical photographs, suddivisa in sei sottocategorie:

- Historical photographs of Holocaust deportation,

- Historical photographs of Nazi concentration camps,

- Historical photographs of Nazi ghettos,

- Holocaust historical photographs by country,

- Holocaust murders in progress,

- Exhibition The persecution of the Jews in photographs;

Category: Sonderkommando photographs.

Sui fotografi dell’Olocausto, la Category: Holocaust photographers.

- In Wikipedia, edizione in lingua italiana, troviamo alcune voci interessanti dedicate alle fotografie e ai fotografi del genocidio degli ebrei: Fotografie dell'Olocausto, Foto del Sonderkommando, Auschwitz Album, L'ultimo ebreo di Vinnitsa.

- La Britannica propone una articolata raccolta di immagini e video sull’argomento: Holocaust: Media.

- Sul sito dello Yad Vashem (l'Ente nazionale per la Memoria dell’Olocausto con sede a Gerusalemme) è possibile accedere ad una vasta collezione di immagini, Photo Collections, organizzata per Soggetti, Tipo di materiale, Fotografi, Diritti d’autore. Il sito pubblica, in particolare, le foto dell’Album di Auschwitz. Le foto furono scattate dai fotografi dell'Erkennungsdienst, il servizio di identificazione del campo di sterminio di Auschwitz II-Birkenau. Le foto mostrano l'arrivo degli ebrei ungheresi stipati nei carri bestiame, le operazioni di selezione con la separazione degli abili al lavoro dagli inabili (vecchi, donne e bambini) destinati alle camere a gas.

- L’United States Holocaust Memorial Museum – USHMM, una delle principali istituzioni, con sede a Washington, che a livello mondiale si dedicano alla conservazione della memoria del genocidio degli ebrei, mette a disposizioni degli utenti della rete una collezione di fotografie (trenta immagini dell’orrore) scattate dall’esercito americano durante la liberazione dei lager nazisti: World War II Liberation Photography. Il sito del museo-memoriale USHMM pubblica anche un interessante album di una famiglia ebraica (the Grossman family) prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Le fotografie del tempo di guerra documentano la vita quotidiana nel ghetto di Łódź (Polonia), comprese scene di strada e deportazioni. Per visualizzare in ordine alfabetico tutte le immagini storiche del Museo-Memoriale che illustrano persone, luoghi ed eventi prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale e l’Olocausto, consultare la Lista Immagini.

- Il Mémorial de la Shoah, con sede a Parigi, è il principale centro europeo per la preservazione, la ricerca e la diffusione della memoria del genocidio degli ebrei. Possiede una collezione composta da più di 300.000 fotografie, un terzo delle quali è disponibile online, riguardanti in particolare la storia degli ebrei nella Francia occupata dalla Germania nazista e nel territorio controllato dal Governo di Vichy tra il 1940 e il 1944. Nella sezione La photothèque del sito del memoriale possibile impostare ricerche sulla documentazione scegliendo: i campi di concentramento-sterminio, la tipologia di documento, le date di riferimento.

Note

1 Citato in La postmemoria: arte e testimonianza della Shoah nell’età digitale di Claudio Vercelli, 7 Marzo 2021. Tra i sostenitori della tesi iconoclasta in Francia, ricordiamo, oltre all’interprete dell’iconofobia tipica dell'ebraismo Claude Lanzmann, anche gli autori delle violente critiche rivolte a Georges Didi-Huberman (Images malgré tout): Gérard Wajcman e di Elizabeth Pagnoux.

2 Marianne Hirsch, Immagini che sopravvivono: le fotografie dell’Olocausto e la post-memoria, in «Storia della Shoah» (a cura di Cattaruzza M., Flores M., Levis Sullam S., Traverso E.), vol. III, Riflessioni, luoghi e politiche della memoria, Torino, UTET, 2006, pp.385-421.

3 Sempre citato in La postmemoria: arte e testimonianza della Shoah nell’età digitale di Claudio Vercelli. Il catalogo della mostra, Memoria dei campi. Fotografie dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, 1933-1999 è stato pubblicato dalla casa editrice Contrasto nel 2001.

4 Laura Fontana, Usi e abusi dell’iconografia della Shoah: insegnare Auschwitz attraverso le fonti visive, Assemblea Legislativa Emilia Romagna, s.d..

5 Maurizio Guerri, Ancora immagini della Shoah? Günther Anders e la fiction “Holocaust”, Novecento.org, n. 15, febbraio 2021.

6 Claudio Vercelli, La postmemoria: arte e testimonianza della Shoah nell’età digitale, 7 Marzo 2021.

7 Si veda il catalogo della mostra curata da Clément Chéroux Memoria dei campi. Fotografie dei campi di concentramento e di sterminio nazisti, 1933-1999. Il catalogo è stato pubblicato dalla casa editrice Contrasto nel 2001.

8 Maurizio Guerri, Ancora immagini della Shoah? Günther Anders e la fiction “Holocaust”, Novecento.org, n. 15, febbraio 2021.

9 Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, Columbia University Press, 2012.

10 Shoah e postmemoria, articolo redazionale pubblicato il 21/01/2012 su photographers.it.

11 Helga Marsala, Il volto dell’Olocausto, dalla rappresentazione del male alla postmemoria. Le immagini di Gabriele Croppi, 27/01/2015.

12 Per informazioni bio-bibliografiche su Georges Didi-Huberman, si veda la voce di Wikipedia in lingua francese a lui dedicata. Si veda anche la voce Images malgré tout.

13 Con Didi-Huberman nel tempo delle immagini di Andrea Pinotti, «Il Manifesto», 07/09/2007.

14 Georges Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Cortina, Milano 2005, p. 52.

15 Daniela Angelucci, «Immaginario malgrado tutto». Note su Didi-Huberman, in Fotografia e culture visuali del XXI secolo a cura di Enrico Menduni e Lorenzo Marmo, Roma Tre-Press, 2018, pp.69-75.

16 Georges Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Cortina, Milano 2005, p. 89.

17 Dalla testimonianza di un sopravvissuto del Sonderkommando: «Nel giorno in cui sono state scattate le foto alcuni di noi dovevano seguire la persona con la macchina fotografica. Dovevano cioè vigilare attentamente sull'avvicinarsi di chiunque non conoscesse il segreto e soprattutto sulla presenza nella zona di eventuali SS. Alla fine arrivò il momento. Ci riunimmo tutti presso l'ingresso occidentale che conduce dall'esterno alla camera a gas del crematorio V: non vedemmo nessuna SS nella torre di guardia che sovrastava la porta dal filo spinato, né vicino al luogo dove dovevano essere scattate le foto. Alex, l'ebreo greco, ha tirato fuori velocemente la sua macchina fotografica, l'ha puntata verso un mucchio di corpi in fiamme e ha premuto l'otturatore. Ecco perché la fotografia mostra i prigionieri del Sonderkommando che lavorano ammassati. Accanto a loro c'era una delle SS, ma dava le spalle all'edificio del crematorio. Un'altra foto è stata scattata dall'altro lato dell'edificio, dove donne e uomini si spogliavano tra gli alberi. Provenivano da un trasporto che doveva essere assassinato nella camera a gas del crematorio V» (Janina Struk, Photographing the Holocaust: Interpretations of the Evidence, I. B. Tauris, London, 2004, p. 114).