di Daniele Boschi

Come abbiamo visto nel mio precedente articolo del 6 marzo 2024, la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) è una delle principali organizzazioni che si battono per la libertà di espressione negli Stati Uniti d’America. Ve ne sono però diverse altre e tra queste PEN America, una associazione nata nel 1922 con lo scopo di promuovere il diritto di scrivere liberamente. PEN era infatti in origine un acronimo che stava per Poets, Essayists, Novelists, ma ora non è più considerato tale, essendosi di molto ampliate le categorie di persone che PEN mira a rappresentare: non più soltanto scrittori in senso stretto, ma anche giornalisti, editori, traduttori e altre persone ancora, compresi i semplici lettori.

Fig.1: Suzanne Nossel, Chief Executive Officer di PEN America FonteNegli ultimi anni PEN America ha dedicato molta attenzione alle controversie nate nei campus americani attorno alla questione del free speech. L’organizzazione ha svolto molte ricerche e numerose indagini sul campo, dialogando con amministratori, docenti e studenti di molte università americane. Ne sono nati parecchi articoli e rapporti pubblicati sul sito dell’associazione. Tra questi vanno segnalati in particolare due rapporti che hanno affrontato in termini generali il tema della libertà di espressione nelle università e nei college americani e sono stati pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2019. In questo articolo descriverò il contenuto di questi due testi e accennerò ad alcune delle reazioni che hanno suscitato.

Fig.1: Suzanne Nossel, Chief Executive Officer di PEN America FonteNegli ultimi anni PEN America ha dedicato molta attenzione alle controversie nate nei campus americani attorno alla questione del free speech. L’organizzazione ha svolto molte ricerche e numerose indagini sul campo, dialogando con amministratori, docenti e studenti di molte università americane. Ne sono nati parecchi articoli e rapporti pubblicati sul sito dell’associazione. Tra questi vanno segnalati in particolare due rapporti che hanno affrontato in termini generali il tema della libertà di espressione nelle università e nei college americani e sono stati pubblicati rispettivamente nel 2016 e nel 2019. In questo articolo descriverò il contenuto di questi due testi e accennerò ad alcune delle reazioni che hanno suscitato.

Il primo rapporto: AND CAMPUS FOR ALL

Il primo rapporto si intitola AND CAMPUS FOR ALL. Diversity, Inclusion, and Freedom of Speech at U.S. Universities ed è stato pubblicato nel 2016. È un testo di oltre settanta pagine che ha il grande merito di ricostruire in modo assai dettagliato le circostanze e gli episodi che sembrano aver messo a rischio la libertà di espressione nei campus americani, e di riferire le analisi e i dibattiti che su questo tema si sono moltiplicati sulla carta stampata e sul web nel periodo compreso grosso modo tra il 2011 e il 2016.

Fin dalle prime pagine il rapporto di PEN America sottolinea che il tema del free speech nelle università e nei college americani deve essere affrontato tenendo conto degli enormi cambiamenti avvenuti nella popolazione statunitense, nella popolazione studentesca e nella mentalità collettiva negli ultimi cinquanta o sessant’anni.

I bianchi, che nel 1960 rappresentavano l’85% della popolazione degli Stati Uniti, sono scesi al 64% nel 2010, a fronte di un 16% di ispanici, di un 12% di neri e di un 5% di asiatici. Nello stesso arco di tempo è cambiata anche la composizione della popolazione dei college. Secondo il National Center for Education Statistics, dal 1976 al 2013 la percentuale degli studenti ispanici è cresciuta dal 4 al 16 per cento, quella degli studenti neri dal 10 al 15 per cento e quella degli studenti asiatici dal 2 al 6 per cento. Sono stati inoltre riconosciuti e ampliati i diritti degli studenti che hanno un orientamento sessuale o un’identità di genere diversi da quelli della maggioranza delle persone. Era inevitabile che questi enormi cambiamenti modificassero anche le politiche e le regole adottate dai college e dalle università, che hanno da lungo tempo riconosciuto l’imperativo di diversificare la popolazione studentesca, di rendere i campus più aperti e accoglienti per studenti con differenti background, e di creare curricoli e approcci didattici che preparino i giovani a diventare adulti in una nazione e in un mondo sempre più eterogenei e compositi.

Ma la diversificazione della popolazione studentesca e della nazione nel suo complesso ha fatto anche sorgere molte controversie e conflitti, che riguardano le modalità con cui la società americana può tutelare e ampliare i diritti di tutti, divenendo sempre più aperta e inclusiva, senza però introdurre nuove forme di intolleranza o di censura che ledano il fondamentale diritto alla libertà di pensiero e di espressione.

Controversie, conflitti, nuove pratiche

A questo proposito il rapporto propone una tassonomia delle diverse categorie di controversie o conflitti avvenuti nei campus americani negli ultimi anni:

- le proteste contro le persone invitate nelle università per tenere discorsi o ricevere titoli onorifici;

- la richiesta di modificare denominazioni e simboli che rievocano il passato schiavista e razzista degli Stati Uniti;

- i tentativi di limitare la libertà di opinione di docenti o studenti e nel caso dei docenti la loro stessa libertà accademica;

- l’ampliamento della lista delle opinioni che si ritengono assolutamente inammissibili e impronunciabili.

Fig.2: Christine Lagarde, all’epoca direttrice del FMI, ha rinunciato nel 2014 a tenere un discorso presso lo Smith College nel Massachusetts dopo le proteste degli studenti FontePer ciascuna di queste categorie di conflitti si riportano a titolo di esempio alcuni eventi accaduti nei campus.

Fig.2: Christine Lagarde, all’epoca direttrice del FMI, ha rinunciato nel 2014 a tenere un discorso presso lo Smith College nel Massachusetts dopo le proteste degli studenti FontePer ciascuna di queste categorie di conflitti si riportano a titolo di esempio alcuni eventi accaduti nei campus.

Si descrivono poi le nuove pratiche che si sono diffuse nei campus per prevenire i danni che potrebbero essere arrecati da un uso scorretto o offensivo del linguaggio o da attività didattiche su temi sensibili: la campagna contro le micro-aggressioni, i trigger warning, la creazione di ‘spazi sicuri’ (safe spaces). Di nuovo si riferiscono alcuni episodi avvenuti nei campus e soprattutto le argomentazioni pro e contro ciascuna di queste pratiche. Un intero capitolo viene dedicato alle controversie riguardanti il tema delle molestie sessuali.

Due opposte interpretazioni

Successivamente, nella parte centrale del rapporto, si mettono a confronto le due opposte e più generali interpretazioni che sono state date rispetto a questa complessa situazione che si è venuta a creare nei campus.

Da una parte vi sono coloro che affermano che è stata istituita una sorta di polizia del pensiero che agisce con metodi dittatoriali; che si è promossa una cultura del vittimismo che indebitamente considera come violenza psicologica l’inevitabile disagio emotivo provocato da un vivace dibattito intellettuale; che tutto ciò si ripercuote a danno degli stessi studenti, sia limitando la loro libertà di pensiero e di azione, sia rendendoli meno pronti ad affrontare il mondo che li aspetta al di fuori dello spazio protetto e del ristretto orizzonte delle loro università.

Sul fronte opposto, invece, vi sono i commentatori che sottolineano che il principale obiettivo delle proteste esplose nei campus è quello di lottare contro le persistenti manifestazioni di razzismo, sessismo e altre forme di disuguaglianza; che sebbene in alcuni casi vi siano state manifestazioni di intolleranza, questi eccessi non devono oscurare il significato enormemente positivo di queste mobilitazioni e dei dibattiti che hanno suscitato; e che nel complesso la libertà di parola non è stata compressa, ma anzi ampliata perché si è data voce a persone e gruppi sociali finora marginalizzati o discriminati. Non pochi si spingono ancora oltre, affermando che la campagna per il diritto alla libertà di espressione non è altro che una manovra diversiva messa in atto da gruppi e intellettuali conservatori per ostacolare e contrastare la battaglia per una società più equa e inclusiva.

Qui di seguito riporto alcune prese di posizione che illustrano queste due opposte correnti di pensiero, traendo le citazioni dal rapporto di PEN America.

Prima tesi: nei campus americani la libertà di espressione è in pericolo e con essa la preparazione delle future classi dirigenti

Nell’ottobre del 2015 un’editoriale di Catherine Rampell sul “Washington Post” ha così commentato alcuni fatti accaduti alla Wesleyan University nel Connecticut:

“Stroncare la libertà di esprimere opinioni impopolari è una lezione terribile da mandare a menti sensibili e a futuri leader, alla Wesleyan come altrove. Insegna agli studenti che il dissenso sarà punito, che piuttosto che alzare la testa, essi dovrebbero abituarsi ad abbassarla. Insegna loro, inoltre, che potrebbero essere troppo fragili per tollerare parole che li fanno sentire a disagio; che invece di confutare, essi dovrebbero mettere a tacere, togliere fondi, distruggere, disinvitare”1.

Un mese dopo sulla rivista “New York” Jonathan Chait ha esposto i rischi che la political correctness comporta per la democrazia americana, scrivendo quanto segue:

“Negli Stati Uniti la political correctness non ha mai ovviamente perpetrato le brutalità di un governo comunista, ma non ha neanche mai acquistato i poteri che si accompagnano a un totale controllo della macchina dello stato. La continua sequenza di reazioni di sdegno che essa genera su piccola scala è la prova di un atteggiamento illiberale che in essa è profondamente radicato”.

Fig.3: Jonathan Chait, editorialista e scrittore molto critico nei confronti del ‘politicamente corretto’ FonteNell’agosto del 2014 una commissione della American Association of University Professors ha pubblicato un rapporto sui trigger warning in cui ha espresso questa preoccupazione:

Fig.3: Jonathan Chait, editorialista e scrittore molto critico nei confronti del ‘politicamente corretto’ FonteNell’agosto del 2014 una commissione della American Association of University Professors ha pubblicato un rapporto sui trigger warning in cui ha espresso questa preoccupazione:

“Il presupposto secondo cui in classe gli studenti devono essere protetti piuttosto che sfidati è allo stesso tempo infantilizzante e anti-intellettuale. Esso mette il comfort al primo posto rispetto all’impegno intellettuale … Una qualche misura di disagio è inevitabile durante le lezioni, se l’obiettivo è esporre gli studenti a nuove idee e spingerli a mettere in discussione le credenze che hanno dato per scontate, ad affrontare problemi etici che non hanno mai considerato e, più in generale, ad espandere i propri orizzonti affinché diventino cittadini informati e responsabili in un paese democratico”.

Seconda tesi: la posta in gioco non è la libertà di espressione, ma la costruzione di una società più equa e inclusiva

Aaron Lewis, uno studente dell’università di Yale, ha scritto su “Quartz” il 10/11/2015 a proposito delle controversie relative alla questione dei costumi di Halloween2:

“Le proteste non riguardano veramente i costumi di Halloween o la festa di una confraternita studentesca. Riguardano la scarsa corrispondenza tra il modo in cui l’università di Yale viene presentata negli opuscoli al momento dell’iscrizione e il modo in cui la viviamo tutti i giorni. Riguardano la realtà del razzismo in questo campus, che per troppo tempo non è stata riconosciuta. L’università vende se stessa come un posto accogliente e inclusivo per persone che vengono da qualsiasi background, ma spesso purtroppo non lo è”.

In un intervento pubblicato sul “New York Times” nel maggio del 2014 Henry Reichman, professore emerito alla California State University, ha fatto notare che nelle proteste studentesche dei nostri giorni non c’è niente di particolarmente nuovo:

“In occasione del discorso inaugurale, al quale ho assistito da studente quarantacinque anni fa, gli studenti neolaureati protestarono silenziosamente uscendo dall’aula quando parlò il presidente dell’università, che era considerato un sostenitore della guerra del Vietnam. La libertà accademica è sopravvissuta. … In realtà dovrebbe essere incoraggiante per noi il fatto che gli studenti siano coinvolti e desiderosi di sostenere il loro punto di vista senza accettare passivamente le scelte imposte da altri. La protesta, dopo tutto, è un elemento vitale di quello stesso spirito democratico che il nostro sistema universitario cerca di coltivare”.

Fig.4: Una protesta studentesca contro il razzismo all’Università del Minnesota a Minneapolis nel 2016 FonteInfine, Jon Gould, docente alla American University di Washington, in un articolo pubblicato su “The Hill” il 17/11/2015, ha sostenuto che la campagna sul free speech distoglie l’attenzione dal ben più importante tema del razzismo:

Fig.4: Una protesta studentesca contro il razzismo all’Università del Minnesota a Minneapolis nel 2016 FonteInfine, Jon Gould, docente alla American University di Washington, in un articolo pubblicato su “The Hill” il 17/11/2015, ha sostenuto che la campagna sul free speech distoglie l’attenzione dal ben più importante tema del razzismo:

“Quando si sposta l’attenzione sulle restrizioni alla libertà di espressione, si perde di vista la più ampia vicenda che ha dato origine all’attivismo degli studenti. Già negli anni Ottanta gli studenti di colore protestavano contro il razzismo soft delle derisioni, delle provocazioni, delle offese, eppure trent’anni dopo stiamo ancora qui a parlare degli stessi comportamenti. Certamente li definiamo con nomi differenti, come pregiudizi impliciti o micro-aggressioni, ma quando il presidente del corpo studentesco dell’università del Missouri riferisce i molteplici insulti razzisti scagliati contro di lui, quando una svastica disegnata con degli escrementi compare sulla parete di un dormitorio, quando la polizia fa alcuni arresti per minacce di morte contro studenti afro-americani, è evidente che i college hanno ancora molto da fare per respingere il razzismo e gli atti di odio”.

La posizione di PEN America

Rispetto ai due opposti schieramenti PEN America ha assunto una posizione intermedia. Da un lato essa afferma che la libertà di espressione nei campus americani non è affatto in crisi, ma è ben viva e gode di buona salute; ma, dall’altro lato, essa riconosce che vi sono stati dei casi in cui la libertà di espressione è stata limitata in modo abbastanza inquietante. La libertà di parola dovrebbe essere quindi meglio protetta, salvaguardata e ampliata. Tutte le parti coinvolte – dirigenti delle università, personale amministrativo, studenti e docenti - dovrebbero impegnarsi affinché il legittimo e lodevole sforzo di creare nei campus un ambiente più inclusivo e rispettoso dei diritti delle minoranze e dei gruppi storicamente discriminati non porti a comprimere la libertà di pensiero e di espressione, anche quando le parole e le opinioni possono essere, o sembrare, provocatorie e offensive.

Il rapporto prende poi posizione e fornisce indicazioni e consigli pratici in merito ai diversi aspetti delle controversie che si sono accese nei campus negli ultimi anni. Riporto in sintesi i principali suggerimenti, perché esprimono bene la posizione assai articolata e sfumata di PEN America:

- quando una personalità esterna all’università è stata invitata a tenere un discorso, eventuali proteste non sono quasi mai una buona ragione per revocare l’invito, e non lo è nemmeno il pericolo che possano scoppiare violenze; ma anche i contestatori hanno diritto alla libertà di parola e quindi anche le proteste devono essere permesse, purché non si arrivi fino al punto di impedire all’oratore di parlare;

- in linea di massima nessun docente o studente dovrebbe essere mai sanzionato o punito per le cose che ha detto o scritto, in tutti i casi in cui la libertà di espressione è protetta dalla legge; anche la richiesta di sanzioni è un modo di esercitare la libertà di parola, ma bisogna essere consapevoli che richieste di questo tipo tendono a soffocare il libero dibattito;

- i singoli docenti devono sentirsi liberi di usare i trigger warning, ma le università non dovrebbero mai raccomandare o incoraggiare questa pratica;

- dato il carattere sempre più eterogeneo e composito della popolazione studentesca, le università dovrebbero incoraggiare un uso attento e rispettoso del linguaggio, senza però arrivare a definire nel dettaglio quali parole o insulti devono essere vietati nella conversazione quotidiana perché così facendo rischierebbero di comprimere la libertà di espressione;

- non c’è alcuna contraddizione tra l’adozione di politiche più rigorose contro le molestie e gli abusi sessuali e la tutela della libertà di parola; tuttavia lo Office for Civil Rights del Department of Education dovrebbe chiarire che la presunta creazione di un ‘ambiente ostile’ per mezzo di discorsi a sfondo sessuale non può essere considerata come una forma di molestia unicamente sulla base di impressioni soggettive circa il carattere offensivo di un discorso.

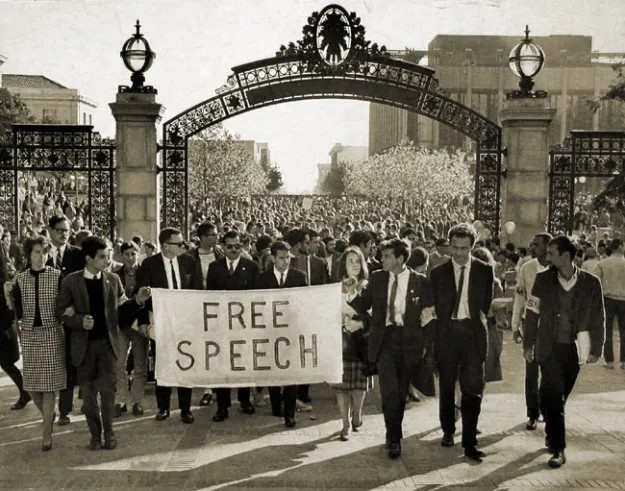

Fig.5: La campagna per il ‘free speech’ all’università di Berkeley in California nel 1964 FonteNella sua parte finale il rapporto di PEN America mostra apprezzamento per il lavoro svolto dalla Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), aggiungendo però che questa fondazione è considerata da molti come una organizzazione ‘libertaria’3 o conservatrice. E poiché la FIRE svolge un ruolo di primo piano nella campagna per il free speech, e dato che alcuni dei più vigorosi promotori di questa campagna sono effettivamente ‘libertari’ o conservatori, questa battaglia viene da molti considerata come parte dell’agenda politica della destra. Eppure, sottolinea il rapporto:

Fig.5: La campagna per il ‘free speech’ all’università di Berkeley in California nel 1964 FonteNella sua parte finale il rapporto di PEN America mostra apprezzamento per il lavoro svolto dalla Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), aggiungendo però che questa fondazione è considerata da molti come una organizzazione ‘libertaria’3 o conservatrice. E poiché la FIRE svolge un ruolo di primo piano nella campagna per il free speech, e dato che alcuni dei più vigorosi promotori di questa campagna sono effettivamente ‘libertari’ o conservatori, questa battaglia viene da molti considerata come parte dell’agenda politica della destra. Eppure, sottolinea il rapporto:

“la libertà di espressione storicamente ha goduto dell’appoggio di sostenitori provenienti da una vasta gamma di posizioni politiche e dovrebbe continuare ad essere così. Tutti i gruppi che appoggiano la libertà di espressione dovrebbero raddoppiare i loro sforzi per garantire che la libertà di parola sia una causa che sta a cuore agli studenti di qualsiasi posizione politica”4.

Le reazioni al primo rapporto di PEN America

Tra le reazioni a questo primo rapporto di PEN America va segnalata quella della Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), che lo ha commentato positivamente con un post di Will Creeley pubblicato il 20/10/2016. Creeley afferma che il rapporto di PEN America è rigoroso, equilibrato e completo, e osserva che su molti aspetti controversi la posizione di PEN America è molto vicina a quella della FIRE. Solo due sono i punti di disaccordo. In primo luogo PEN America lascia intendere che la FIRE aderisca a un’ideologia ‘libertaria’ o conservatrice, laddove la FIRE rivendica orgogliosamente di aver sempre tutelato la libertà di parola prescindendo dal punto di vista, dall’ideologia e dall’identità delle persone prese di mira, e di avere spesso difeso docenti e studenti progressisti. In secondo luogo, PEN America, a differenza della FIRE, nega che esista una vera e propria ‘crisi’ della libertà di parola nelle università e nei college americani; Creeley ritiene tuttavia che questa divergenza abbia poca importanza sul piano pratico, dato che entrambe le organizzazioni sostengono la necessità di una vigorosa battaglia in difesa della libertà di espressione.

Meno conciliante è stata invece la reazione di altri analisti. Ad esempio Floyd Abrams, avvocato in prima linea nella lotta per la difesa del Primo Emendamento, intervistato dal “New York Times” il 16/10/2016, ha detto che è difficile leggere una descrizione così straordinariamente efficace dei fatti accaduti nei campus americani, come quella presentata da PEN America, senza concludere che sia in atto una crisi di grandi proporzioni. Sulla stessa linea anche Robby Soave che in un articolo pubblicato sulla rivista “Reason” il 21/10/2016, dopo essersi dichiarato d’accordo con Floyd Abrams, afferma che il rapporto di PEN America è un documento ammirevole che indica soluzioni ragionevoli per i problemi nei campus, ma ciononostante in alcuni punti è troppo accondiscendente nei confronti delle posizioni di alcuni gruppi studenteschi.

Il secondo rapporto di PEN America: CHASM IN THE CLASSROOM

Il secondo rapporto di PEN America, pubblicato nel 2019, si intitola CHASM IN THE CLASSROOM. Campus Free Speech in a Divided America e differisce notevolmente dal precedente, perché mette in primo piano il cambiamento del clima politico e culturale avvenuto in seguito alle elezioni presidenziali del 2016 e l’impatto di tale mutamento sulla vita dei college e delle università.

Già nella presentazione del testo sul sito della associazione leggiamo che il rapporto, pubblicato poco dopo l’emanazione di un decreto del Presidente Donald Trump sulla libertà di parola nei campus, mira anzitutto a smontare la tesi dell’amministrazione Trump secondo cui le minacce alla libertà di espressione vengono soltanto dalla sinistra. Si afferma inoltre che il nuovo studio demolisce i miti, le rappresentazioni caricaturali e la cattiva informazione che caratterizzano gran parte del dibattito pubblico e dimostra che molte controversie insorte negli ultimi anni nei college e nelle università scaturiscono da tensioni tra i princìpi della libertà di espressione, dell’uguaglianza e dell’inclusione.

Sono due a mio avviso le principali novità osservate nei campus rispetto agli anni precedenti: l’aumento dei discorsi e dei crimini di odio e un generale inasprimento delle polemiche e dello scontro politico. Nel nuovo studio vengono inoltre approfonditi molti aspetti non trattati, o appena accennati, nel rapporto del 2016 e tra questi l’opinione degli studenti e gli interventi legislativi a sostegno della libertà di parola nei college e nelle università.

L’aumento dei discorsi e dei crimini di odio

CHASM IN THE CLASSROOM richiama anzitutto l’attenzione sul fatto che, dopo l’elezione di Donald Trump nel 2016, sono aumentati i discorsi e i crimini di odio e diversi gruppi estremisti, come i cosiddetti suprematisti bianchi, hanno acquistato maggiore spazio. Questo è accaduto in generale nella società americana e di riflesso anche nei college e nelle università. I crimini di odio perpetrati nei campus e denunciati alla FBI sono aumentati da 194 nel 2015 a 257 nel 2016; e sono saliti a quasi 280 nel 2017. Ad essere presi mira sono stati di volta in volta studenti e studentesse di colore, di religione ebraica o musulmana, omosessuali e transessuali. Nell’anno accademico 2017-18 sono stati riportati circa 300 episodi di diffusione di messaggi di odio, mediante volantini, poster e simili, da parte di gruppi suprematisti bianchi, con un aumento del 77% rispetto all’anno precedente.

Fig.6: La campagna conto lo ‘hate speech’ FonteTutto ciò ha portato molti studenti appartenenti a gruppi minoritari o storicamente svantaggiati a sentirsi più insicuri, vulnerabili, e discriminati. È aumentata quindi la pressione sugli amministratori delle università e dei college affinché adottassero politiche più restrittive circa i limiti della libertà di espressione e sanzionassero docenti e studenti accusati di aver tenuto discorsi di odio. Tuttavia, secondo non pochi commentatori, non è facile stabilire che cosa sia esattamente un discorso di odio distinguendolo dalla semplice espressione o propaganda di opinioni e idee politiche o personali, che negli Stati Uniti è protetta dal Primo Emendamento. Ad esempio, alcuni possono sentirsi offesi da uno slogan come ‘Make America great again’, ma se questo venisse definito e sanzionato come discorso di odio si aprirebbe la strada a gravi limitazioni alla libertà di espressione. Dopo aver riportato le diverse opinioni in materia, il rapporto di PEN America conclude su questo punto nel seguente modo:

Fig.6: La campagna conto lo ‘hate speech’ FonteTutto ciò ha portato molti studenti appartenenti a gruppi minoritari o storicamente svantaggiati a sentirsi più insicuri, vulnerabili, e discriminati. È aumentata quindi la pressione sugli amministratori delle università e dei college affinché adottassero politiche più restrittive circa i limiti della libertà di espressione e sanzionassero docenti e studenti accusati di aver tenuto discorsi di odio. Tuttavia, secondo non pochi commentatori, non è facile stabilire che cosa sia esattamente un discorso di odio distinguendolo dalla semplice espressione o propaganda di opinioni e idee politiche o personali, che negli Stati Uniti è protetta dal Primo Emendamento. Ad esempio, alcuni possono sentirsi offesi da uno slogan come ‘Make America great again’, ma se questo venisse definito e sanzionato come discorso di odio si aprirebbe la strada a gravi limitazioni alla libertà di espressione. Dopo aver riportato le diverse opinioni in materia, il rapporto di PEN America conclude su questo punto nel seguente modo:

“Date queste preoccupazioni, e la probabilità che la censura di alcune idee porti facilmente alla richiesta di censurarne altre, PEN America ritiene che sia meglio permettere l’espressione di idee nocive piuttosto che aprire un varco alla repressione. Tuttavia, gli studenti hanno ragione nel domandare che i discorsi di odio debbano provocare una forte reazione da parte di coloro che dirigono i campus, i quali hanno la responsabilità morale di sostenere valori come l’equità e l’inclusione. Forti reazioni sono possibili senza entrare in conflitto col Primo Emendamento”5.

L’inasprimento delle polemiche e dello scontro politico

Nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 vi sono stati, come negli anni immediatamente precedenti, numerosi casi in cui un invito rivolto da un campus a uno speaker controverso ha suscitato proteste che hanno portato alla cancellazione dell’invito o al tentativo di mettere a tacere lo speaker mentre parlava. Simili eventi non hanno nulla di nuovo, ma in alcuni casi le polemiche sono state più accese che in passato e vi sono stati anche episodi di violenza fisica. Oltre a fare una nuova rassegna di questo genere di eventi, il rapporto mette in evidenza anche il fatto che alcuni speaker, soprattutto di orientamento conservatore, si sono specializzati nel proporre e tenere discorsi che hanno un deliberato intento provocatorio, piuttosto che essere diretti ad allargare le prospettive degli ascoltatori e a suscitare un vero dibattito. Tra questi professionisti della provocazione ci sono il giornalista Milo Yiannopoulos e il presidente del National Policy Institute Richard Spencer. Entrambi sono stati invitati a parlare in diverse università suscitando proteste che hanno determinato in alcuni casi la cancellazione dell’evento.

Inoltre, tra il 2016 e il 2018 vi sono stati ancora parecchi casi di critiche e contestazioni, non di rado accompagnati dalla richiesta di provvedimenti disciplinari, contro docenti accusati di aver fatto discorsi o espresso opinioni giudicati offensivi e inammissibili. Sebbene questi attacchi siano venuti sia da sinistra che da destra, il rapporto sottolinea in modo particolare il ruolo svolto da diversi organi di informazione e associazioni non profit di orientamento conservatore, che hanno alimentato campagne dai toni molto accesi rivolte a dimostrare l’esistenza di un liberal bias nell’insegnamento universitario, dato che i docenti sono in gran parte di sinistra.

Fig.7: Milo Yiannopoulos all’università di Berkeley in California (24 settembre 2017) FonteTra gli organi di informazione che hanno alimentato queste campagne vi sono “Fox News”, “Breitbart”, “The Daily Caller”, “The Blaze” e “The Red Elephants”. Tra le associazioni non profit il rapporto cita il Leadership Institute, che ha creato nel 2015 un apposito sito web denominato Campus Reform. In alcuni casi i docenti presi di mira hanno subito molestie o minacce online, oppure sono stati oggetto di indagini e provvedimenti disciplinari da parte della propria università.

Fig.7: Milo Yiannopoulos all’università di Berkeley in California (24 settembre 2017) FonteTra gli organi di informazione che hanno alimentato queste campagne vi sono “Fox News”, “Breitbart”, “The Daily Caller”, “The Blaze” e “The Red Elephants”. Tra le associazioni non profit il rapporto cita il Leadership Institute, che ha creato nel 2015 un apposito sito web denominato Campus Reform. In alcuni casi i docenti presi di mira hanno subito molestie o minacce online, oppure sono stati oggetto di indagini e provvedimenti disciplinari da parte della propria università.

Sembra insomma che i conservatori, pur continuando ad accusare i progressisti di voler soffocare la libertà di espressione nel mondo accademico e non solo, abbiano poi cominciato ad usare le stesse armi di cui deploravano e deplorano l’uso da parte dei loro avversari politici. Tanto è vero che anche Greg Lukianoff, il presidente della FIRE, che è accusato da alcuni di essere un conservatore, ha segnalato questa tendenza nel suo saggio del 2022 (sul quale vedi questo mio articolo su HL).

L’opinione degli studenti

Poiché diversi studiosi hanno sostenuto che le università e i college hanno introdotto varie restrizioni alla libertà di espressione per lenire il disagio degli studenti o per venire incontro alle loro proteste, non è privo di interesse cercare di capire che cosa pensino gli studenti stessi in merito alla situazione dei campus.

Il rapporto di PEN America prende in esame i risultati di diversi sondaggi, che gettano luce solo parzialmente su una situazione che è resa assai complessa dalla sempre maggiore disomogeneità della popolazione studentesca. Da un lato risulta che la grande maggioranza degli studenti attribuisce grande valore alla libertà di espressione. Ma dall’altro lato si riscontra che molti di loro si dichiarano favorevoli all’adozione nei campus di codici di linguaggio e di altre politiche restrittive della libertà di parola. PEN America considera problematici questi risultati, perché implicano che molti studenti non si rendano conto di fornire risposte contraddittorie, oppure non capiscano quale sia l’elevato livello di protezione garantito alla libertà di parola dal Primo Emendamento. Ancora più allarmante è il fatto che una parte rilevante, anche se minoritaria, degli studenti affermi che sia giustificato rispondere con la violenza fisica a discorsi di odio o di contenuto razzista.

È possibile però che questi sondaggi non siano lo strumento più adeguato per comprendere e rappresentare in modo adeguato ciò che davvero pensano gli studenti. Recenti ricerche basate sul metodo dell’intervista aperta dimostrano che molti studenti si rendono conto abbastanza bene della complessità e della delicatezza delle questioni sollevate dalle più recenti controversie e agitazioni scoppiate nei campus. E se alcuni di loro mostrano qualche grado di incertezza e confusione circa l’importanza del Primo Emendamento, questa è solo una ragione di più per potenziare nelle università e nei college una campagna per la difesa della libertà di espressione, che faccia meglio comprendere che essa non è in contrasto con altri valori sociali, ma è un prerequisito fondamentale della democrazia.

Gli interventi legislativi a sostegno della libertà di parola nei college e nelle università

A partire dal 2017 vi sono state diverse proposte di legge e interventi legislativi rivolti a definire meglio e a proteggere la libertà di espressione nelle università e più in particolare la libertà accademica.

In parecchi Stati sono state proposte leggi che si ispiravano a modelli come il Campus Free Speech Act redatto dal Goldwater Institute, un think tank di orientamento libertario, o il FORUM Act, redatto dallo American Legislative Exchange Council. PEN America ha analizzato 37 proposte di legge ispirate a questi modelli, 11 delle quali sono state poi tradotte in provvedimenti legislativi in singoli Stati. Sulla base di un’attenta e circonstanziata analisi di questi testi, PEN America, pur condividendo in parte il loro contenuto, ritiene che stabilire mediante apposite norme di legge i limiti della libertà accademica porti con sé il pericolo che la sorveglianza esercitata dai governi sull’applicazione di tali norme possa indurre poi in alcuni casi, anche contro le intenzioni dei legislatori, a comprimere piuttosto che a tutelare meglio la libertà di espressione.

Sotto l’amministrazione Trump vi sono stati poi interventi diretti del governo federale rivolti a tutelare la libertà di parola e di ricerca nelle università e nei college. Il Dipartimento della giustizia è sceso in campo in diversi casi per difendere la libertà di parola contro eccessive ingerenze da parte delle autorità accademiche. In sé e per sé tali interventi appaiono lodevoli, ma secondo PEN America non si può fare a meno di constatare la natura faziosa della retorica che li ha accompagnati e il mancato intervento dell’amministrazione Trump in alcuni casi di palese violazione della libertà di espressione di docenti e studenti di sinistra.

Anche altri interventi dell’amministrazione Trump, come il tentativo di riscrivere le linee guida per l’applicazione della legge contro le discriminazioni sessuali nelle scuole e nelle università, e soprattutto l’ordine esecutivo emesso dal presidente Trump intitolato “Improving Free Inquiry, Transparency, and Accountability at Colleges and Universities” rischiano, secondo PEN America e stando anche alle critiche espresse da altri commentatori, di creare problemi più gravi di quelli che vorrebbero risolvere.

Conclusione

Fin qui il secondo rapporto di PEN America pubblicato al principio del 2019. Negli anni successivi la situazione dei campus si è poi ulteriormente complicata, dapprima per la nuova ondata di proteste del movimento Black Lives Matter dopo l’uccisione di George Floyd, e da ultimo per le controversie nate dopo l’attacco di Hamas a Israele lo scorso 7 ottobre e la furibonda reazione del governo di Netanyahu. Anche il dibattito sulla libertà di espressione nei campus è andato avanti, confluendo nella più generale controversia sul politicamente corretto e sulla cancel culture. Questa controversia, se la osserviamo e la analizziamo con riferimento a situazioni concrete, come abbiamo fatto soffermandoci a lungo sul mondo dei college e delle università americane, presenta problematiche molto più delicate e complesse di quanto a volte non traspaia nel dibattito pubblico. Prestare attenzione ai fatti, al loro contesto e alle diverse possibili interpretazioni: è questo il contributo che noi storici possiamo dare anche quando il nostro sguardo si posa sull’attualità piuttosto che sul passato più lontano.

SITOGRAFIA

AMERICAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY PROFESSORS, On Trigger Warnings, agosto 2014.

BAUER-WOLF, Jeremy, Report: No ‘Crisis’ in Free Speech, “Inside Higher Ed”, 02/04/2019.

CHAIT, Jonathan, Can We Start Taking Political Correctness Seriously Now?, “The New York”, 10/11/2015.

CREELEY, Will, Reviewing PEN America’s Campus Free Speech Report, FIRE, 20/10/2016.

GOULD, Jon, Getting the story wrong on campus racism, “The Hill”, 17/11/2015.

LEWIS, Aaron, I’m a Yale student, and this school’s problems with race go much deeper than Halloween costumes, “Quartz”, 10/11/2015.

LUKIANOFF, Greg, The Second Great Age of Political Correctness, “Reason”, gennaio 2022.

MANGAN, Katherine, If There Is a Free-Speech ‘Crisis’ on Campus, PEN America Says, Lawmakers Are Making It Worse, “The Chronicle of Higher Education”, 02/04/2019.

NIELSEN, Laura Beth, Space, Speech, and Subordination on the College Campus, “The Smart Set”, 16/05/2016.

PEN America, AND CAMPUS FOR ALL Diversity, Inclusion, and Freedom of Speech at U.S. Universities, 17/10/2016.

PEN America, Chasm in the Classroom. Campus Free Speech in a Divided America, 02/04/2019.

RAMPELL, Catherine, Free speech is flunking out on college campuses, “The Washington Post”, 22/10/2015.

REICHMAN, Henry, Protesting a Graduation Speaker Is a Sign of a Healthy Democracy, “The New York Times”, 19/05/2014.

SOAVE, Robby, PEN America's Report on Campus Free Speech Gets the Yale Debacle Really Wrong, “Reason”, 21/10/2016.

Note

1 È mia la traduzione dall’inglese di questo brano e di quelli successivi riportati tra virgolette.

2 Vedi il mio articolo pubblicato su HL il 6 marzo 2024.

3 Il termine ‘libertario’ (libertarian) allude genericamente a quelle correnti di pensiero politico che tendono ad assolutizzare i diritti individuali e a nutrire la massima fiducia nel libero mercato, mirando quindi a ridurre il più possibile l’intervento dello Stato nelle diverse sfere della vita collettiva.

4 PEN America, AND CAMPUS FOR ALL. Diversity, Inclusion, and Freedom of Speech at U.S. Universities, 17/10/2016, p. 77.

5 PEN America, CHASM IN THE CLASSROOM. Campus Free Speech in a Divided America, 02/04/2019, p. 19.