di Daniele Boschi

La battaglia per eliminare o ricontestualizzare monumenti e simboli del passato coloniale e schiavista dell’Occidente1, largamente presenti negli spazi pubblici delle principali città europee e americane, può produrre a volte risultati paradossali: lo dimostra il caso della esposizione nella cattedrale di Saint Paul a Londra di una installazione in memoria del re del Benin Ovonramwen, opera dell’artista nigeriano Victor Ehikhamenor.

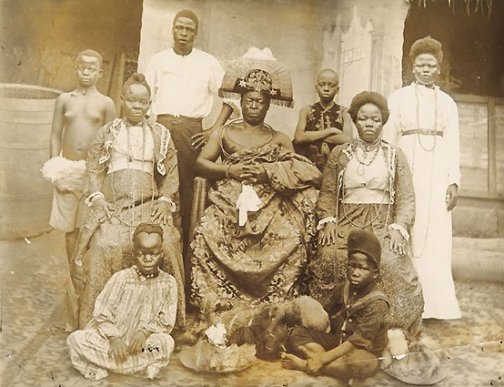

Fig.1: Ovonramwen Nogbaisi, re del Benin dal 1888 al 1897 FontePer comprendere appieno il significato di questo episodio, seguiamo la ricostruzione che ne hanno fatto lo storico Robert Tombs in un articolo pubblicato sullo “Spectator” (08/03/2022) e la giornalista Connie Evans sullo “Evening Standard” (17/02/2022). Occorre anzitutto tenere presente che la Chiesa d’Inghilterra si è impegnata da diversi anni a passare al vaglio tutti gli edifici ecclesiastici e le loro pertinenze allo scopo di rimuovere o ricontestualizzare statue, monumenti e iscrizioni dedicati ai proprietari e trafficanti di schiavi. Nel corso di questa campagna la cattedrale di Bristol ha rimosso da una finestra una dedica allo schiavista Edward Colston; la chiesa di Saint Peter a Dorchester ha coperto una iscrizione che commemorava la repressione di una rivolta di schiavi; e l’arcivescovo di Canterbury ha sollecitato l’eliminazione dalla cappella del Jesus College di Cambridge del memoriale di Tobias Rustat, un benefattore del XVII secolo coinvolto nelle attività della Royal African Company.

Fig.1: Ovonramwen Nogbaisi, re del Benin dal 1888 al 1897 FontePer comprendere appieno il significato di questo episodio, seguiamo la ricostruzione che ne hanno fatto lo storico Robert Tombs in un articolo pubblicato sullo “Spectator” (08/03/2022) e la giornalista Connie Evans sullo “Evening Standard” (17/02/2022). Occorre anzitutto tenere presente che la Chiesa d’Inghilterra si è impegnata da diversi anni a passare al vaglio tutti gli edifici ecclesiastici e le loro pertinenze allo scopo di rimuovere o ricontestualizzare statue, monumenti e iscrizioni dedicati ai proprietari e trafficanti di schiavi. Nel corso di questa campagna la cattedrale di Bristol ha rimosso da una finestra una dedica allo schiavista Edward Colston; la chiesa di Saint Peter a Dorchester ha coperto una iscrizione che commemorava la repressione di una rivolta di schiavi; e l’arcivescovo di Canterbury ha sollecitato l’eliminazione dalla cappella del Jesus College di Cambridge del memoriale di Tobias Rustat, un benefattore del XVII secolo coinvolto nelle attività della Royal African Company.

Una diversa strategia è stata invece seguita nella cattedrale di Saint Paul a Londra. Nella cripta dell’imponente edificio londinese si trova una iscrizione scolpita su una lastra di ottone in memoria dell’ammiraglio Harry Holdsworth Rawson (1843-1910), che nel febbraio del 1897 guidò la spedizione militare con la quale la Gran Bretagna pose fine all’indipendenza del regno del Benin. La capitale del regno fu distrutta e il Benin fu incorporato nei possedimenti coloniali britannici dell’area nigeriana. Il re del Benin Ovonramwen fu catturato e mandato in esilio.

Still standing

Per fornire spunti di riflessione ai visitatori, il decano e il capitolo della cattedrale di Saint Paul hanno deciso di affiancare all’iscrizione in memoria di Rawson una installazione temporanea che offrisse un diverso sguardo sulla figura dell’ammiraglio inglese. Si sono rivolti a tal fine all’Università di York e questa ha interpellato a sua volta il Pitt Rivers Museum di Oxford, che ha incaricato l’artista nigeriano Victor Ehikhamenor di creare un’opera originale che rappresentasse la sua reazione all’iscrizione. Ehikhamenor ha realizzato una installazione alta più di tre metri nella quale spicca un’immagine di color rosso brillante, che raffigura uno oba, ovvero un re del Benin. L’installazione è stata denominata Still standing e l’artista ha dichiarato di essersi ispirato proprio alla figura di oba Ovonramwen. L’opera è stata esposta per tre mesi – tra febbraio e maggio del 2022 - nella cripta della cattedrale di Saint Paul, per poi essere trasferita al Pitt Rivers Museum2.

Fig.2: "Still standing", l’opera di Victor Ehikhamenor esposta nella cattedrale di Saint Paul a Londra FonteUn doppio standard morale?

Fig.2: "Still standing", l’opera di Victor Ehikhamenor esposta nella cattedrale di Saint Paul a Londra FonteUn doppio standard morale?

Il paradosso nasce dal fatto che il regno del Benin è stato a lungo coinvolto nel traffico degli schiavi e lo stesso Ovonramwen non solo possedeva schiavi, ma praticò sacrifici umani accompagnati da orribili torture. Secondo Robert Tombs vi sono solo due possibili spiegazioni dell’accaduto. La prima è che il decano e il capitolo della cattedrale si siano affidati completamente all’Università di York e al Pitt Rivers Museum, senza darsi la pena di controllare il loro operato, oppure abbiano avuto paura di sollevare obiezioni: in questo caso avrebbero dovuto rimuovere immediatamente l’installazione di Ehikhamenor e chiedere scusa. La seconda spiegazione è che essi approvino un’opera che, in modo più o meno consapevole, implica l’adozione di un doppio standard morale: la complicità con la schiavitù è un peccato imperdonabile per i bianchi, ma non per i neri. Tombs concludeva ironicamente il suo articolo con queste parole: “San Paolo ha scritto: ‘Non ci sono più ebrei, né greci, non ci sono più schiavi, né liberi … perché siete tutti una sola persona in Gesù Cristo’. Ma non è così nella cattedrale di Saint Paul”3.

“History Reclaimed”

A questo punto è opportuno dire che Robert Tombs è il fondatore del sito “History Reclaimed”, nato per contrastare le recenti campagne volte a riscrivere la storia delle grandi democrazie occidentali alla luce delle rivendicazioni dei popoli e delle minoranze che ritengono di essere stati in vario modo oppressi dalle nazioni dell’Occidente. Secondo Tombs e i suoi colleghi, gli attivisti e i seguaci di questi movimenti sostengono non di rado una visione ideologica e unilaterale della storia, tutta incentrata sulle colpe e sui crimini, veri o presunti, dell’Occidente.

“Noi non riteniamo – scrivono gli editori di “History Reclaimed” – che la nostra storia sia tutta quanta degna di lode perché questo sarebbe assurdo. Ma rifiutiamo come ugualmente assurda l’affermazione che essa sia fondamentalmente carica di vergogna. Concordiamo sul fatto che la storiografia consista di molte opinioni e di molte voci. Ma questo non vuol dire che tutte le opinioni siano valide, e certamente nessuna dovrebbe essere imposta alla stregua di una nuova ortodossia. Intendiamo confutare le distorsioni dei fatti storici e fornire contestualizzazioni, spiegazioni e un approccio equilibrato all’interno di un dibattito nel quale il dogmatismo è troppo spesso preferito all’analisi e la condanna alla comprensione”.

A capo della redazione di “History Reclaimed” vi sono lo stesso Robert Tombs e il medievista David Abulafia, ben noto anche in Italia.

Come si è giunti a celebrare un re schiavista del Benin?

Per quanto riguarda in particolare la vicenda della installazione dedicata al re Ovonramwen, Robert Tombs ha ricostruito nei dettagli (in un secondo articolo apparso su “History Reclaimed” il 3 agosto 2022) tutta la trafila che ha portato all’acquisizione dell’opera dell’artista nigeriano. Ha ricordato che la cattedrale di Saint Paul porta avanti da alcuni anni, insieme all’Università di York, il progetto Pantheons: Sculpture at St Paul’s Cathedral, che ha lo scopo di studiare, valorizzare e ricontestualizzare le oltre trecento opere d’arte presenti nella cattedrale risalenti al periodo storico compreso tra il 1796 e il 1914. Una importante sezione del progetto Pantheons è denominata 50 voices in 50 monumentse mira a raccogliere cinquanta “reazioni” (responses) di artisti, scrittori, musicisti, teologi e accademici ad altrettanti monumenti conservati nella cattedrale. È appunto in questa sezione che si voleva inserire una “reazione” all’iscrizione dedicata all’ammiraglio Harry Rawson.

Su sollecitazione della cattedrale londinese, l’Università di York ha contattato a sua volta Dan Hicks, docente di Archeologia contemporanea e sovrintendente del Pitt Rivers Museum di Oxford, che ha commissionato il lavoro a Victor Ehikhamenor, acquistando poi la sua opera per la non piccola somma di 50.000 sterline grazie ad un finanziamento ottenuto dallo Art Fund, un ente di beneficenza britannico.

Fig.3: L’artista nigeriano Victor Ehikhamenor FontePossibile, si chiede Tombs, che nessuno degli enti e delle persone coinvolti più direttamente in questa operazione abbia avuto qualche perplessità circa l’idea di celebrare un re “schiavista”? L’Università di York ha informato Tombs di aver lasciato il soggetto del lavoro di Ehikhamenor alla libera scelta dell’artista. La direttrice del Pitt Rivers Museum, la professoressa Laura van Broekhoven, ha affermato di aver trovato il lavoro di Ehikhamenor molto coinvolgente e di ritenere che esso sarebbe stato un acquisto straordinario per il museo. Lo Art Fund si è limitato a dichiarare che Ehikhamenor è uno dei principali artisti contemporanei dell’Africa occidentale e che, con l’acquisto della sua opera, egli sarà per la prima volta rappresentato in una collezione pubblica del Regno Unito.

Fig.3: L’artista nigeriano Victor Ehikhamenor FontePossibile, si chiede Tombs, che nessuno degli enti e delle persone coinvolti più direttamente in questa operazione abbia avuto qualche perplessità circa l’idea di celebrare un re “schiavista”? L’Università di York ha informato Tombs di aver lasciato il soggetto del lavoro di Ehikhamenor alla libera scelta dell’artista. La direttrice del Pitt Rivers Museum, la professoressa Laura van Broekhoven, ha affermato di aver trovato il lavoro di Ehikhamenor molto coinvolgente e di ritenere che esso sarebbe stato un acquisto straordinario per il museo. Lo Art Fund si è limitato a dichiarare che Ehikhamenor è uno dei principali artisti contemporanei dell’Africa occidentale e che, con l’acquisto della sua opera, egli sarà per la prima volta rappresentato in una collezione pubblica del Regno Unito.

Un silenzio sorprendente ma non inspiegabile

Non soltanto le istituzioni coinvolte nell’acquisizione del lavoro di Ehikhamenor, ma anche la maggior parte degli autori dei non pochi articoli e commenti apparsi online sulla vicenda sembrano avere completamente ignorato il fatto che Ovonramwen e il regno del Benin praticavano schiavitù e sacrifici umani. L’unica eccezione sembra essere l’articolopubblicato da Michael Mosbacher sul “Telegraph” il 18/02/2022.

Il fatto che la questione sia stata sollevata soltanto da Tombs e da Mosbacher da un lato è abbastanza sorprendente, ma dall’altro non è del tutto inspiegabile.

È sorprendente perché la pratica del traffico degli schiavi, della schiavitù e dei sacrifici umani nel regno del Benin è da lungo tempo ben nota agli studiosi ed è stata accuratamente documentata anche dallo storico nigeriano Philip A. Igbafe (vedi in particolare il suo studio su Slavery and Emancipation in Benin, 1897-1945, pubblicato sul “Journal of African History” nel 1975).

Non è inspiegabile perché da diversi anni il senso di colpa dell’intellighenzia dei paesi europei e americani per i misfatti, veri o presunti, commessi dall’Occidente, nonché i dettami del politically correct, portano spesso ad accettare in modo acritico qualsiasi rivendicazione o iniziativa venga proposta dai rappresentanti dei popoli e delle minoranze che sono stati oppressi dal colonialismo e dall’imperialismo dell’Occidente, anche se questo significa ricostruire gli eventi storici in modo arbitrario.

Peraltro, la vicenda dell’installazione dell’opera di Victor Ehikhamenor nella cripta della cattedrale di Saint Paul ha sollevato e solleva anche altre questioni, che non possiamo trattare dettagliatamente in questo articolo, ma alle quali vogliamo almeno accennare.

Violenza coloniale e restituzione culturale

La prima questione è quella della restituzione ai loro paesi d’origine delle opere d’arte e dei manufatti sottratti o raccolti dagli occidentali all’epoca del colonialismo. Si tratta di una richiesta avanzata da lungo tempo dai rappresentanti e dai governi di quei paesi e sulla quale concordano oggi non pochi studiosi europei e americani. Parecchi musei e altre istituzioni culturali hanno già avviato o stanno avviando quest’opera di “restituzione culturale”.

Fig.4: uno dei famosi bronzi del Benin FonteQuesta questione è stata spesso trattata nei commenti dedicati all’inaugurazione della installazione di Ehikhamenor, anche perché tra le opere d’arte che dovrebbero essere restituite vi sono anche i famosi bronzi del Benin, portati via dagli inglesi dopo la conquista e la distruzione della capitale del regno africano nel 1897. Lo stesso Ehikhamenor ha insistito con forza su questa richiesta in particolare in una lunga intervista rilasciata al magazine “The Republic” in data 08/12/2022. Sul fronte opposto Robert Tombs e altri opinionisti di “History Reclaimed”4 hanno avanzato forti perplessità su questa politica di restituzione culturale, con varie argomentazioni, tra le quali quella secondo cui i paesi dell’Africa e del Medio Oriente non sarebbero in grado di custodire in modo adeguato i manufatti di cui reclamano il rimpatrio, che rischierebbero così di andare perduti con grave danno per la memoria e le conoscenze delle future generazioni.

Fig.4: uno dei famosi bronzi del Benin FonteQuesta questione è stata spesso trattata nei commenti dedicati all’inaugurazione della installazione di Ehikhamenor, anche perché tra le opere d’arte che dovrebbero essere restituite vi sono anche i famosi bronzi del Benin, portati via dagli inglesi dopo la conquista e la distruzione della capitale del regno africano nel 1897. Lo stesso Ehikhamenor ha insistito con forza su questa richiesta in particolare in una lunga intervista rilasciata al magazine “The Republic” in data 08/12/2022. Sul fronte opposto Robert Tombs e altri opinionisti di “History Reclaimed”4 hanno avanzato forti perplessità su questa politica di restituzione culturale, con varie argomentazioni, tra le quali quella secondo cui i paesi dell’Africa e del Medio Oriente non sarebbero in grado di custodire in modo adeguato i manufatti di cui reclamano il rimpatrio, che rischierebbero così di andare perduti con grave danno per la memoria e le conoscenze delle future generazioni.

La spedizione britannica del 1897 secondo Dan Hicks

Un’altra questione strettamente legata alla vicenda della installazione che raffigura il re Ovonramwen è quella della esatta ricostruzione della spedizione britannica del 1897. Secondo “History Reclaimed”, sia Victor Ehikhamenor che Dan Hicks si sono basati su una visione molto distorta e parziale di quell’evento. Tombs ha ricordato che Dan Hicks è l’autore di un volume intitolato The Brutish museums. The Benin bronzes, colonial violence and cultural restitution, che era già stato oggetto di severe critiche su “History Reclaimed” da parte di Nigel Biggar in un articolo pubblicato il 12/08/2021.

Bisogna ricordare che la spedizione britannica del febbraio 1897 fu presentata all’epoca come una rappresaglia per il massacro perpetrato un mese prima dagli Edo (la principale etnia della regione) ai danni di un convoglio guidato dal console ad interim inglese James Phillips, che si stava avvicinando a Benin City per avviare una trattativa col re Ovonramwen.

Secondo Higgs questo massacro fu semplicemente un pretesto per realizzare l’annessione del Benin già prevista e pianificata dalle autorità britanniche da diversi anni. Il vero movente all’origine dell’aggressione e della successiva annessione del Benin era di carattere economico, mentre l’obiettivo di porre fine alla schiavitù e ai sacrifici umani aveva una funzione meramente ideologica. L’attacco a Benin City fu portato avanti brutalmente con armi enormemente più potenti rispetto a quelle degli africani; i villaggi furono bombardati; la città fu saccheggiata, data alle fiamme e rasa al suolo; ci furono decine di migliaia di morti e durante il saccheggio della città furono trafugati anche i famosi bronzi del Benin.

Le critiche di Nigel Biggar

Questa ricostruzione dei fatti è stata contestata su “History Reclaimed” da Nigel Biggar, che ha accusato Higgs di avere usato in modo scorretto le sue fonti e di avere quindi travisato gli eventi del 1897. Secondo Biggar, se da un lato non vi sono dubbi che gli inglesi fossero infastiditi dal fatto che il Benin intralciava i loro traffici nella regione e rifiutava di applicare gli accordi commerciali sottoscritti nel 1892, dall’altro lato la promozione di libere e regolari attività commerciali aveva anche lo scopo di porre fine al traffico degli schiavi. Quest’ultimo era un obiettivo secondario, ma comunque reale, come dimostra il fatto che effettivamente dopo l’occupazione del Benin le autorità britanniche posero fine alla schiavitù nella regione. Ad ogni modo lo scopo principale della spedizione del febbraio 1897 era quello di reagire al massacro dei diplomatici britannici avvenuto qualche settimana prima: la Gran Bretagna doveva rispondere a quell’attacco per preservare la sua autorità in quell’area e scoraggiare ulteriori aggressioni. Sempre secondo Biggar, Hicks avrebbe insistito in modo esagerato sulle violenze commesse dai britannici: infatti non vi sono dati precisi sul numero delle vittime; Benin City non fu data deliberatamente alle fiamme, in quanto l’incendio che la distrusse scoppiò per cause accidentali; e non fu saccheggiata nel senso vero e proprio della parola, perché i bronzi e altri oggetti furono sequestrati dalle autorità britanniche come bottino di guerra.

Fig.5: L’ammiraglio Harry Holdsworth Rawson (1843-1910) FonteInfine, secondo Biggar, Hicks adotta chiaramente un doppio standard morale: da un lato sorvola sulla pratica della schiavitù e dei sacrifici umani da parte degli africani; dall’altro lato non riconosce alcun merito o attenuante agli inglesi:

Fig.5: L’ammiraglio Harry Holdsworth Rawson (1843-1910) FonteInfine, secondo Biggar, Hicks adotta chiaramente un doppio standard morale: da un lato sorvola sulla pratica della schiavitù e dei sacrifici umani da parte degli africani; dall’altro lato non riconosce alcun merito o attenuante agli inglesi:

“Mentre agli Edo è concesso il balsamo dell’indulgenza, un acido cinismo è versato continuamente sopra i britannici. L’abolizione del commercio degli schiavi e della schiavitù nell’Impero britannico non sono minimamente apprezzati. Anzi sono screditati perché avrebbero fornito in nome dei ‘diritti umani’ una giustificazione per un mutamento arbitrario di regime politico. La possibilità che lo sradicamento della schiavitù possa aver richiesto e giustificato il dominio britannico non è mai considerata”.

L’Impero britannico è stato un bene o un male?

Non è difficile, infine, vedere come la diversa ricostruzione che Hicks e Biggar hanno fornito della spedizione punitiva del 1897 abbia come presupposto due opposte visioni della storia imperiale britannica. Qualche anno fa lo scrittore di origine indiana Kenan Malik osservòche mentre il sole è tramontato da tempo sull’Impero britannico, il dibattito sui meriti o demeriti dell’Impero sembra non tramontare mai. Il nuovo clima politico prodotto dalla Brexit ha creato un terreno propizio per la ripresa di antiche discussioni e polemiche. E il dibattito pubblico sembra essersi polarizzato, appunto, intorno a due opposte visioni: quella dei critici, o dei detrattori, e quella degli apologeti dell’Impero.

Il punto di vista dei detrattori dell’Impero

Da una parte vi sono studiosi e intellettuali, non di rado originari dei paesi che subirono il dominio coloniale, come lo stesso Malik, i quali pongono l’accento prevalentemente sui misfatti commessi dagli occidentali a scapito delle popolazioni via via assoggettate. Nella loro ottica lo sfruttamento delle risorse delle colonie, la schiavitù e il razzismo hanno, o dovrebbero avere, un ruolo centrale nella ricostruzione della storia dell’Impero britannico. Alla Gran Bretagna non viene riconosciuto quasi nessun merito, neanche quello di avere promosso nel XIX secolo l’abolizione della tratta degli schiavi e della schiavitù. Malik sottolinea infatti che non fu l’Impero britannico ad avviare la lotta contro la schiavitù, ma furono gli stessi schiavi ad iniziarla, insieme a una piccola minoranza di radicali britannici. In ogni caso – aggiunge Malik - l’abolizione della schiavitù, avvenuta nel 1833, non migliorò di molto le condizioni di vita e di lavoro dei popoli coloniali; e mentre gli ex-proprietari di schiavi ricevettero una lauta ricompensa per il danno subìto, i loro ex-schiavi furono obbligati a fornire prestazioni lavorative non pagate per un periodo variabile da quattro a sei anni dopo l’emancipazione.

Fig.6: Lo scrittore di origine indiana Kenan Malik FonteUn approccio molto simile a quello di Malik si trova anche in diversi altri articoli e libri pubblicati negli ultimi anni. Ad esempio nel lungo intervento di Maya Jasanoff sul “New Yorker” (02/11/2020), intitolato Misremembering the British Empire, nel quale si sottolinea che la Gran Bretagna non ha ancora veramente fatto i conti con il proprio passato coloniale e imperiale e si stigmatizza il fatto che un terzo dei cittadini britannici ritengono tuttora che il loro impero abbia fatto più bene che male e più di un quarto vorrebbero riportare in vita l’Impero (secondo un sondaggio del marzo 2020).

Fig.6: Lo scrittore di origine indiana Kenan Malik FonteUn approccio molto simile a quello di Malik si trova anche in diversi altri articoli e libri pubblicati negli ultimi anni. Ad esempio nel lungo intervento di Maya Jasanoff sul “New Yorker” (02/11/2020), intitolato Misremembering the British Empire, nel quale si sottolinea che la Gran Bretagna non ha ancora veramente fatto i conti con il proprio passato coloniale e imperiale e si stigmatizza il fatto che un terzo dei cittadini britannici ritengono tuttora che il loro impero abbia fatto più bene che male e più di un quarto vorrebbero riportare in vita l’Impero (secondo un sondaggio del marzo 2020).

La principale obiezione, che si può fare all’approccio di Malik, Jasanoff e altri studiosi che sono sulla loro stessa posizione, è che, sebbene sia corretto assumere anche il punto di vista delle vittime dell’imperialismo europeo, guardare gli eventi passati soltanto attraverso quella lente può essere altrettanto fuorviante quanto lo è stato osservarle unicamente dal punto di vista dei dominatori. Inoltre si trascura il fatto che la schiavitù, le guerre di conquista, i pregiudizi razziali e religiosi non sono certo stati una prerogativa esclusiva dell’Occidente, essendo fenomeni presenti purtroppo a tutte le latitudini e longitudini fin dai tempi più antichi. Per quanto riguarda in modo più specifico la schiavitù, questo approccio unilaterale alimenta i due tabù che Antonio Brusa ha molto bene illustrato proprio qui su “Historia ludens”: il primo tabù è che non si può parlare di tratte di schiavi diverse da quella atlantica; occorre quindi tacere sulla tratta africana e su quella musulmana; il secondo tabù è che non si può dire alcun bene dell’Europa e dell’Occidente e quindi anche il fatto che gli Stati europei e occidentali furono i primi ad abolire la schiavitù va sottaciuto o comunque svalutato.

Il punto di vista degli apologeti

Sul fronte opposto a quello dei detrattori, vi sono storici e altri studiosi di orientamento conservatore, i quali pur senza negare le violenze commesse dai colonizzatori, tendono a mettere in evidenza anche e soprattutto i benefici arrecati dall’Impero britannico ai propri sudditi non europei. Non è un approccio del tutto nuovo perché era stato già proposto vent’anni fa da Niall Ferguson nel bestseller Empire: How Britain Made the Modern World5. Sulla sua stessa lunghezza d’onda si trova oggi Robert Tombs, che abbiamo già citato più volte. In un interessante dibattito con lo storico Alan Lester (pubblicato in data 01/02/2022 sia quisul sito dell’Università del Sussex, sia qui su “History Reclaimed”), Tombs ha sostenuto infatti quanto segue:

“L’Impero conferiva alcuni benefici, inclusa la protezione dalle aggressioni straniere, l’accesso al commercio internazionale, un sistema amministrativo moderno, la tecnologia, l’investimento di capitali e il mantenimento dell’ordine. Lo faceva a costi abbastanza contenuti: la tassazione era più bassa che negli Stati indipendenti. C’era chi ci guadagnava e chi ci perdeva, e il fatto che i sudditi lo considerassero in maniera positiva o negativa variava a seconda dei diversi soggetti, dei periodi e dei luoghi. Le voci degli schiavi liberati, delle donne alle quali fu risparmiato un matrimonio forzato, o delle persone salvate da sacrifici rituali sono andate in gran parte perdute, a differenza di quelle delle tanto celebrate élites anti-coloniali. L’indipendenza diede enormi vantaggi a queste ultime, che presero il potere nelle ex-colonie, ma questa non fu una liberazione per tutti i loro popoli, molti dei quali furono governati in modo peggiore dopo l’indipendenza. La fine dell’Impero nel corso degli anni ’40, ’50 e ’60 del ‘900 fu sotto molti aspetti una liberazione per la Gran Bretagna, la cui economia, le cui finanze e la cui sicurezza erano state alterate dal possesso di un impero”.

Una tesi ancora più estrema era stata proposta nel settembre del 2017 da Bruce Gilley, docente di Scienze Politiche alla Portland State University, in un articolo pubblicato sul “Third World Quarterly” intitolato The case for colonialism. Partendo da una ricostruzione storica simile a quella di Tombs, Gilley si era spinto fino a prospettare una sorta di ritorno al colonialismo, auspicando un maggiore coinvolgimento dei governi occidentali negli affari interni dei paesi meno sviluppati e immaginando persino la fondazione di nuove colonie in territori disabitati dell’Africa e del Medio Oriente sulla base di accordi con i governi locali. Quindici dei trentaquattro membri del comitato editoriale della rivista si dimisero per protesta e una petizione che chiedeva il ritiro dell’articolo raccolse più di diecimila firme. Alla fine l’articolo fu ritirato dopo che l’editore della rivista era stato minacciato fisicamente.

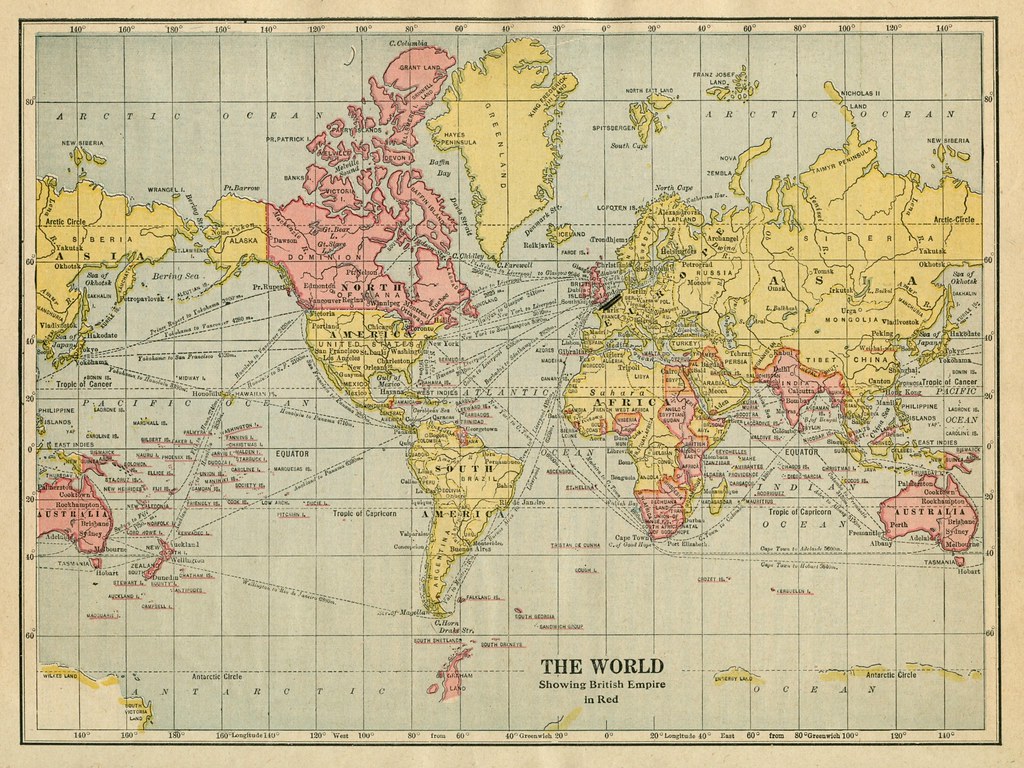

Fig.7: L’Impero britannico negli anni Venti del Novecento FonteUna vivace discussione sull’eredità dell’Impero britannico e sulla libertà di opinione

Fig.7: L’Impero britannico negli anni Venti del Novecento FonteUna vivace discussione sull’eredità dell’Impero britannico e sulla libertà di opinione

Questi eventi suscitarono nelle settimane seguenti una vivace discussione sulle pagine del “Times”.

Nigel Biggar, che abbiamo già incontrato, e lo storico Lawrence James si schierarono con Gilley. “Non sentitevi colpevoli per la nostra storia coloniale. Chiedere scusa per l’Impero è ora obbligatorio, ma la vergogna può impedirci di affrontare i problemi del mondo di oggi”: così titolava il “Times” del 30/11/2017 introducendo il pezzo di Nigel Biggar. “Gli imperi hanno fatto anche cose buone e dobbiamo sentirci liberi di dirlo” ribadiva, sempre nel titolo, l’articolo di Lawrence James, uscito cinque giorni dopo.

Allo stesso tempo un folto gruppo di accademici espresse solidarietà al “Third World Quarterly” e al suo editore affermando che, a prescindere dalle diverse opinioni sul saggio di Gilley, il ritiro del suo articolo, provocato dalle forti pressioni del pubblico, rappresentava un pericoloso precedente per la libertà dell’accademia.

Ma qualche giorno dopo un gruppo ancora più numeroso di ricercatori e docenti universitari criticò l’intervento di Biggar sostenendo che le razionalizzazioni ideologiche del dominio imperiale sono state completamente screditate dagli studiosi; e fornì la seguente giustificazione della soppressione dell’articolo di Gilley:

“Se è vero che gli autori hanno il diritto di proporre argomentazioni fallaci, gli editori di riviste accademiche hanno la responsabilità di mantenere gli standard dell’accademia stessa e un dovere etico di respingere i lavori che difendono la violazione dei diritti umani, di cui il colonialismo è un esempio eclatante. Promuovere l’assoggettamento di interi popoli e la violazione di libertà fondamentali è qualcosa che non dovrebbe avere alcun posto negli studi universitari”.

Il “Times” pubblicò anche alcune lettere di privati cittadini, i quali per lo più difesero le tesi in favore dell’Impero. Ad esempio un certo Dominic Kirkham di Manchester scrisse quanto segue:

“Parecchi membri della mia famiglia hanno servito l’Impero. Un mio nonno fu capo ingegnere della East India Railway e prospettò alla famiglia Tata la possibilità di sviluppare la lavorazione dell’acciaio. Un mio zio fu rettore di un college a Ceylon che aprì nuove prospettive di carriera per innumerevoli sudditi dello Sri Lanka. Nessuno dei due concepì il suo lavoro se non come un aiuto alle persone che serviva.”

Anche una lettrice di nome Kusoom Vadgama, probabilmente di origine indiana6, rifiutò di condannare in modo assoluto l’Impero:

“L’Impero britannico deve chiedere scusa per molte cose, avendo commesso gravi crimini come la rivolta del 18577 e il massacro di Jallianwala Bagh nel 19198 in India, che non saranno mai dimenticati o perdonati, ma questo non dovrebbe far dimenticare i molti aspetti positivi del governo inglese in India e nel resto dell’Impero. Senza i britannici, l’India non sarebbe il paese unito e potente che è diventato e senza l’afflusso di ingenti risorse finanziarie e il contributo dei soldati provenienti dall’India e dall’Impero nelle due guerre mondiali, la Gran Bretagna non sarebbe la potenza globale che è diventata. Come ha detto lo storico Elie Kedourie ‘una grande potenza non sta sempre e necessariamente dalla parte del torto’ ”.

Conclusione

Come abbiamo già riscontrato a proposito di altre controversie relative al passato colonialista e schiavista dell’Occidente9, anche il dibattito sulla figura del re del Benin Ovonramwen, sulle politiche di restituzione culturale e sulla memoria storica dell’Impero britannico non avviene nelle torri d’avorio dell’accademia, ma si sviluppa in un contesto pubblico surriscaldato dalle lotte politiche e dalle contrapposizioni ideologiche del nostro agitato mondo contemporaneo.

Il nostro auspicio, come sempre, è che gli storici possano contribuire ad elaborare una visione equilibrata e non ideologica degli eventi passati, compresi quelli ai quali l’opinione pubblica appare più sensibile, che devono essere ricostruiti per quanto possibile in modo obiettivo, e non deformati a seconda degli interessi e delle convenienze dei partiti e dei movimenti che si scontrano nella pubblica arena. Ma non è affatto un’impresa facile, in particolare per una vicenda epocale e tragica quale quella della colonizzazione, come dimostrano le vicende e le controversie che abbiamo illustrato in questo articolo.

Note

1 Su questo tema HL è già intervenuta con diversi articoli il 09/07/2020, il 07/10/2020, il 04/11/2020 e il 29/01/2021.

2 Vedi la figura 2. Una immagine migliore di Still standing, coperta da copyright, si può vedere all’inizio di questo articolo.

3 La traduzione dall’inglese è mia (lo stesso vale per gli altri brani riportati tra virgolette nel seguito di questo articolo).

4 Vedi gli articoli di Robert Tombs, Mike Wells e di Elizabeth Weiss, pubblicati su “History Reclaimed” in data 17/08/2022 e citati in modo completo nella sitografia in fondo a questo articolo.

5 Tradotto in italiano col titolo Impero. Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno (Milano, A. Mondadori, 2007).

6 Questa lettrice è forse da identificare con la scrittrice di origine indiana autrice del libro India and Britain: Over four centuries of shared heritage, pubblicato nel 2019.

7 Si allude evidentemente alla repressione della rivolta dei Sepoy scoppiata in quell’anno e denominata anche “the Sepoy Mutiny”.

8 Si tratta dell’evento noto anche come il massacro di Amritsar.

9 Vedi gli articoli, in parte già citati sopra, pubblicati su “Historia ludens” il 07/10/2020, il 04/11/2020 e il 06/08/2021.

BIBLIOGRAFIA / SITOGRAFIA

Biggar, Nigel, Don’t feel guilty about our colonial history. Apologising for empire is now compulsory but shame can stop us tackling the world’s problems, “The Times”, 30/11/2017.

Biggar, Nigel, The Ethics of Colonial History, McDonald Centre for Theology, Ethics & Public Life (University of Oxford), 02/12/2017.

Biggar, Nigel, Dan Hicks, The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Cultural Violence and Cultural Restitution, “History Reclaimed”, 12/08/2021.

Dike, Onyema, The Empire roars back as Victor Ehikhamenor’s ‘Still Standing’ confronts colonial history, “The Guardian”, 19/02/2022.

Evans, Connie, Bold new artwork installed at St Paul’s Cathedral, “Evening Standard”, 17/02/2022.

Ferguson, Niall, Empire: How Britain Made the Modern World, London, Allen Lane, 2003 (traduzione in italiano col titolo Impero. Come la Gran Bretagna ha fatto il mondo moderno, Milano, A. Mondadori, 2007).

Gilley, Bruce, The case for colonialism, “Third World Quarterly”, 08/09/2017.

Igbafe, Philip A., Slavery and Emancipation in Benin, 1897-1945, “The Journal of African History”, Vol. 16, No. 3 (1975), pp. 409-429.

James, Lawrence, Empires have done good and we must feel free to say so, “The Times”, 05/12/2017.

Jasanoff , Maya, Misremembering the British Empire, “The New Yorker”, 02/11/2020.

Jhala, Kabir, Nigerian installation in London’s St Paul’s Cathedral provokes debate around restitution and colonial monuments, “The Art Newspaper”, 17/02/2022.

Lawal, Wale – Onafuye, Peace, ‘Creativity on the Continent Has Always Been a Continuum’. Victor Ehikhamenor on the Resilience of Benin Artistry, “The Republic”, 08/12/2002.

Lester, Alan, The British Empire and Race: A Debate with Robert Tombs, University of Sussex/Sussex blogs, 01/02/2022.

Malik, Kenan, The Great British Empire Debate, “The New York Review”, 26/01/2018.

Mosbacher, Michael, When will the woke crowd address the history of slavery in Africa?, “The Telegraph”, 18/02/2022.

Nihinlola Ifeoluwa – Abba Immaculata, Nigerian artist’s work in St. Paul’s does not challenge British history, “African Arguments”, 16/03/2022.

Our colonial history and guilt over empire, “The Times”, 02/12/2017.

Recker, Jane, New Artwork in St. Paul’s Cathedral Reckons With the British Attack on Benin 125 Years Ago, “Smithsonian Magazine”, 21/03/2022.

Scholars and the debate about colonial rule, “The Times”, 08/12/2017.

Tombs, Robert – Lester, Alan, Debating the British Empire, “History Reclaimed”, 01/02/2022.

Tombs, Robert, St Paul’s Cathedral celebrates a slaver, “History Reclaimed”, 21/02/2022.

Tombs, Robert, Why is St Paul’s Cathedral commemorating a Benin slave trader?, “The Spectator”, 08/03/2022.

Tombs, Robert, Honouring a slave trader: the history of a decision, “History Reclaimed”, 03/08/2022.

Tombs, Robert, Why is Britain making reparations to the heirs of slave owners?, “History Reclaimed”, 17/08/2022.

Vadgama, Kusoom, India and Britain: Over four centuries of shared heritage, Austin Macauley Publishers, 2019.

Victor Ehikhamenor’s Installation Work ‘Still Standing’ at St Paul’s Cathedral in London, “Artdependence Magazine” 18/02/2022.

Weiss, Elizabeth, Repatriation of Artefacts: A Recipe for Disaster, “History Reclaimed”, 17/08/2022.

Wells, Mike, Where are Nigeria’s Benin Bronzes?, “History Reclaimed”, 17/08/2022.

Wood, Molara, The Nigerian artwork challenging British history in St Paul's, “BBC News”, 20/02/2022.