Autore: Enrica Bricchetto

Fig. 1 Il testo è acquistabile aquesto indirizzo

Il problema di fondo

Un giornalista-storico e due storici - Paolo Rumiz, Carlo Greppi e David Bidussa 1 - si pongono di fronte a alcune questioni chiave relative a come comunicare i contenuti storici oggi, nella wiki-era, in un momento di transizione in cui tutto quello che tradizionalmente veniva proposto sembra cambiare di segno. Anche nella storia.

La domanda principale che accomuna tutte e tre gli autori, in sintesi, è questa: se la storia viene raccontata in modo coinvolgente e adatto al tempo di oggi, è possibile dare più significato ai contenuti di storia, renderli più vivi, far sentire di più la relazione tra passato e presente? La risposta è senza dubbio affermativa e vale in generale, per chiunque si avvicini ai contenuti storici. I tre autori, tuttavia, in alcuni punti concentrano il ragionamento sui più giovani. Allora la questione si sposta dal piano della comunicazione per diventare una questione didattica. Necessita quindi di più precisazioni. Dopo aver esposto e analizzato i punti fondamentali dei tre saggi, provo a guardarli dal punto di vista della didattica della storia il cui senso ultimo è la mediazione dei significati e non la comunicazione.

Comprendere con la pelle

Paolo Rumiz, attraverso efficaci squarci autobiografici, conduce il lettore in un mondo di esperienza e lo invita a porsi di fronte al passato “non soltanto con la mente, ma anche con il cuore, la pancia, i piedi. Con la pelle”. Questo può avvenire con un tipo di narrazione nuova, in cui si crei un cortocircuito tra le testimonianze dirette di chi ha vissuto gli eventi e i luoghi. Leggere a alta voce Le scarpe al sole di Paolo Monelli, nei valloni sotto il Monte Ortigara, secondo Rumiz, trasforma il luogo in cassa di risonanza delle parole dell’autore, le rende vive e mette tutti nelle condizioni di immaginare. L’oralità, la parola che narra, in un’azione del genere, è al centro: la voce, alta nella lettura e nell’affabulazione, aiuta a immedesimarsi e a immaginare, e quindi ad appropriarsi di senso storico. La storia esce dal libro, si incarna attraverso la voce, si riappropria del luogo e suscita emozioni. Per tutti.

Narrazioni audiovisive

Anche per Carlo Greppi la storia esce dal libro. Ma il suo discorso è rivolto soprattutto agli studenti il cui “senso del passato non è ancorato ai saggi ma si struttura saldamente intorno a narrazioni audiovisive di tipo finzionale”.

Greppi considera che il consumo di storia da parte dei giovani ci sia, ma avvenga attraverso film o fiction tv costruite su archetipi e modellate secondo le caratteristiche della narrazione. “L’eroe - impegnato in una ricerca o vittima che tenta il riscatto - il falso eroe, l’antagonista, il mandante, l’aiutante”, insomma Propp docet, agiscono per risolvere un conflitto iniziale e in questo processo cambiano. Così chi guarda si immedesima e prende le parti di uno dei personaggi, venendo a contatto con i significati che la vicenda narrata presenta spesso in modo semplificato per ottenere un coinvolgimento sicuro. Molte fiction italiane di argomento storico hanno approfondito aspetti privati delle vicende dei personaggi, senza affrontare in modo problematico il contesto.

Greppi chiarisce infatti che “ provare a insegnare – nel senso etimologico di lasciare un segno –il nostro passato, trasmettere anche con passione lo studio della storia, significa, al contrario, avventurarsi nella complessità delle vicende umane, senza circumnavigare i loro tratti più contraddittori”. Gli archetipi, per fare storia, secondo Greppi, devono essere messi in discussione.

Fiction di storia?

Questo è possibile anche nel formato della fiction tv, che in alcuni casi riesce non solo a coinvolgere lo spettatore ma anche a far sì che si ponga delle domande e, in questo passaggio acquisisca contenuti storici.

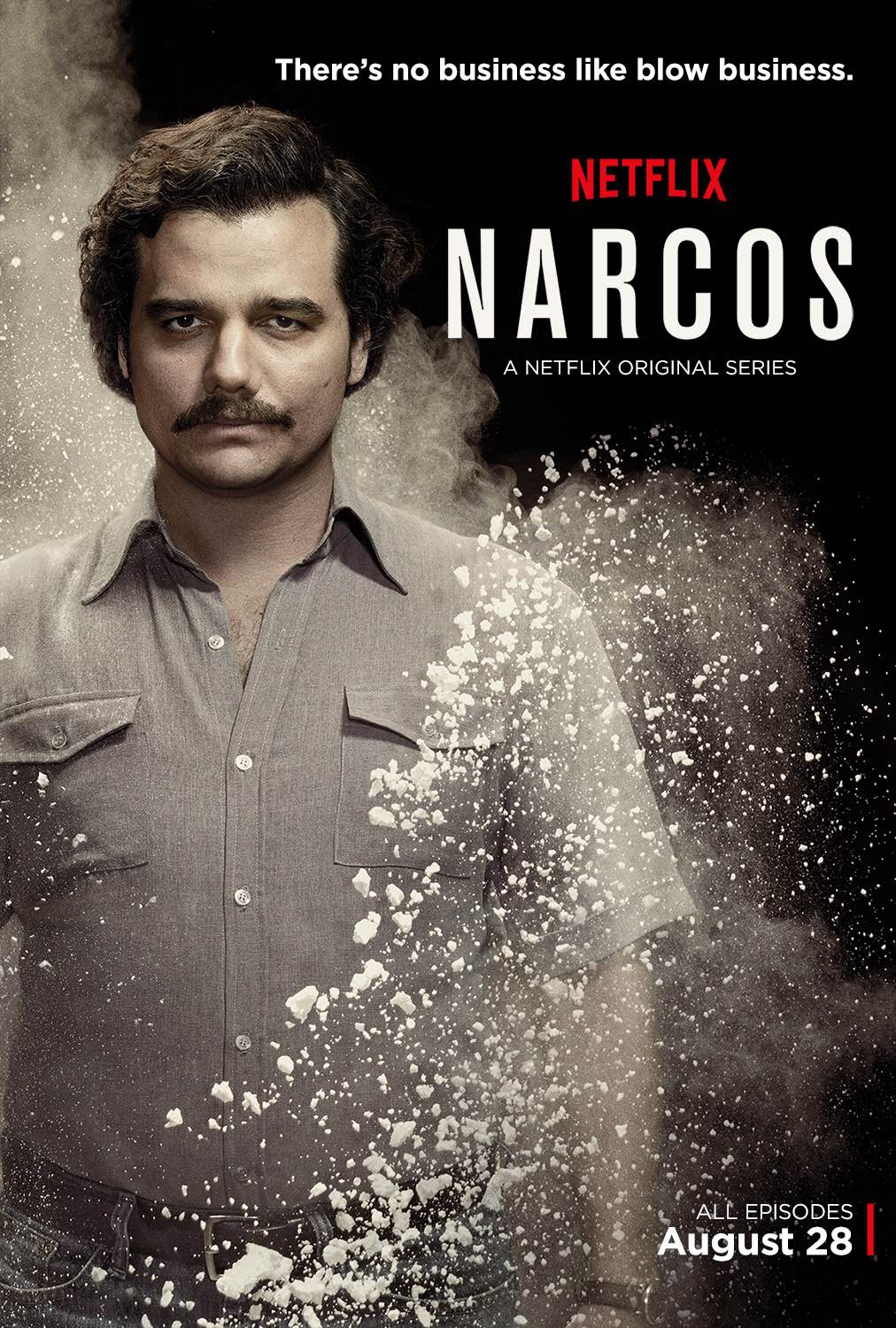

Alcune fiction di storia come Peaky Blinders (Inghilterra, 2013), Narcos, non costrette nei 120 minuti della narrazione filmica ma dilatate in puntate, serie e stagioni, possono far riflettere, interpellare chi guarda, mettere in crisi le certezze dello spettatore.

Fig. 2 Narcos è una serie televisiva statunitense creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, per Netflix.

Quindi, al termine di un discorso tutto da approfondire, si capisce che una fiction ben scritta da autori di sceneggiature originali – non sceneggiatori - con consulenti storici preparati, con un approfondimento dei personaggi consentito dal format, non solo può coinvolgere chi guarda ma può comunicare contenuti storici. Infatti una fiction con queste caratteristiche, è in grado di sollevare problemi rispetto alla questione centrale che sostanzia la storia : gli esseri umani agiscono nel tempo della loro vita e si mettono in relazione con la realtà esterna che, a seconda dei momenti, richiede di prendere una parte, richiede di scegliere. Di più o di meno, in modo più o meno agevole. Avere cultura storica, in ultima analisi, significa avere gli strumenti per agire nel proprio presente, perché si hanno chiare le condizioni in cui altri si sono trovati in passato.

Certamente se una fiction porta a queste riflessioni lascia tracce di storia e ottempera anche alla questione che non può esistere la riflessione senza conoscenza. Un fiction ben fatta può, allora lasciare tracce di storia, anche nei più giovani. In fondo, può arrivare a ottenere quello che dovrebbe essere l’obiettivo di un saggio sufficientemente problematico e narrativamente efficace. Il panorama storiografico italiano non ne ha offerto molti perché gli storici di rado si pongono la questione di come comunicare i loro contenuti ma si limitano a cosa comunicare.

Sì, alcuni libri sì

Allora, Greppi precisa che se il saggio tradizionale di storia è in crisi, ci sono alcuni esempi letterari che rappresentano la possibilità di narrare in modo efficace. In effetti una narrativa non fiction, problematica e coivolgente esiste. Qui Greppi cita Laurent Binet HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich o Limonov di Carrère, in cui la narrazione diventa strumento per interrogare la realtà. L’effetto è simile a quello delle fiction ben fatte: suscitano domande e fanno emergere la complessità che sta dietro la storia.

Fig. 3 Il libro di Binet, recensito da Wuming

Fig. 4 e qui, Stefano de Luca, Alan di Forte e Chiara Palmisciano analizzano il caso editoriale di Limonov

Anche la saggistica autobiografica o biografica in cui chi scrive si svela e conduce il lettore in una vicenda narrativa ambientata in una preciso periodo storico ha una sua forza. Qui l’esempio più interessante citato è quello diUnastoriadi Gipi, ilGraphic novel che racconta la vicenda del bisnonno dell’autore. In modo antiretorico Gipi riesce, meglio di tanti saggi accademici, a restituire le caratteristiche e il senso della Grande guerra.

Su questo punto il lettore delIl passato al presente, il libro del quale stiamo parlando, avrebbe voglia di un approfondimento ulteriore.

Fig. 5. Il Graphic novel di Gipi

Historytellers

Invece Greppi passa a un’altra questione, molto importante, quando afferma che “i ragazzi - e non solo loro - nella storia cercano fondamentalmente emozioni”, che le emozioni sono un “varco irrinunciabile per poter costruire conoscenza e coscienza”.

Questo vale per tutti, ma ancor più per una generazione in overload di informazioni. Dove scatta il coinvolgimento emotivo - non solo ma senza dubbio - c’è uno spazio di conoscenza.

Le emozioni che danno le testimonianze dirette o letterarie di chi è stato presente a un evento importante per la collettività, portano alla conoscenza storica così come trovarsi nei luoghi in cui si sono realizzati eventi drammatici del secolo appena concluso.

Nel romanzo Non restare indietro (cfr recensione in HL) Greppi racconta l’effetto sui giovani dei viaggi di memoria verso i luoghi di sterminio in Europa che in questo saggio in parte riprende.

Tuttavia l’osservazione più interessante è quella relativa alla necessità di intermediari tra i luoghi in cui sono avvenuti i fatti storici, le emozioni che vengono disordinatamente a galla in chi li visita e la riflessione che connette il passato con il presente: i luoghi diventano significativi se qualcuno ne racconta la storia, li fa vivere con la parola. In sostanza è necessaria una mediazione che aiuti l’acquisizione di fatti storici sui quali poi si possa fare una riflessione per diventare il patrimonio di memoria.

Il libro di storia non è morto

David Bidussa, nella terza parte del libro, apre molte piste, ma il cuore del suo discorso è che molti sono i formati con i quali si può raccontare di storia: non solo i libri di storia tradizionali, i saggi accademici. I film, la fotografia, gli oggetti, i diari, i libri, le lettere, i cippi memoriali e, si può aggiungere, i Graphic novel, le fiction tv, i film d’animazione veicolano contenuti storici, non conoscenza storica tout-court.

Dietro ogni forma di narrazione c’è un’idea di passato e una proposta di interpretazione.

La presenza della rete ha moltiplicato esponenzialmente questi contenuti: si trova tantissimo ma perché i racconti di storia si trasformino in conoscenza storica sono necessarie competenze di interpretazione e disciplinari. Con gli strumenti dello storico bisogna capire quali fonti ha utilizzato l’autore di una sceneggiatura o di una storia; è necessario conoscere le caratteristiche delle fonti e le caratteristiche precise del mezzo: un film racconta in modo diverso da una fotografia o da una lettera.

Cosa fanno ora gli storici?

Bidussa segnala il fatto che la narrazione storica sia in buona salute, oggi, nel senso che circolano tanti contenuti storici, per quanto gli storici siano piuttosto marginali, in questa esplosione comunicativa, perché scrivono saggi per addetti ai lavori che non si trasformano in cultura diffusa.

Un tempo il saggio di storia parlava a tutti. perché era il veicolo principale di comunicazione storica. Oggi si trova accanto a altri la cui fruizione è più agevole, e verso i quali si orienta il lettore.

Allora bisognerebbe che gli storici accettassero il fatto che il loro saggio è per i professionisti, ma che, per far circolare le proprie scoperte nella società, dovrebbero percorrere altre strade.

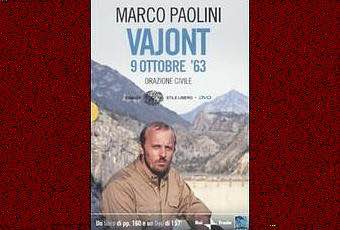

Anche Bidussa insiste sull’efficacia del racconto di Gipi come esempio di come si narra la storia. Poi cita Vajont di Marco Paolini che “non è uno storico, è andato in cerca di fonti e ha chiesto informazioni a chi sapeva come e dove trovarle. Quel testo teatrale nasce dunque sulle fonti, ma la sua narrazione non precipita in un libro di storia. Tuttavia meglio di un libro di storia, quel testo è capace di parlare a noi ora”.

Fig. 6 Il racconto di Marco Paolini, nella suaversione integrale

Questi esempi dimostrano – così sostiene Bidussa - che il modo di costruire la narrazione storica ha subito una profonda trasformazione. Gli storici dovrebbero considerare questa come un’opportunità, e entrare anche loro nell’arena sociale della storia.

Il progetto della memoria

L’ultima parte del suo saggio Bidussa la dedica alla “generazione doppio zero”. Osserva che, qualunque sia la modalità di accesso alla storia, questa dovrebbe avere una carica educativa, che porti i giovani ad allargare l’orizzonte della memoria. Il discorso pubblico si è concentrato su alcune questioni, che sono diventate simboliche – come la Shoah o la Resistenza - , ma ne ha trascurate altre. Ne deriva il rischio di una memoria incompleta, a buchi. Bidussa coglie nel segno quando spiega che avvicinarsi alla storia implica che si abbiano delle domande che c’entrano con il presente. Significa avere un’inquietudine nei confronti del presente che porti a farsi delle domande su quello che è successo in passato. In questo gioco si costruisce la memoria.

Bidussa affronta questo discorso attraverso l'analisi di alcune fotografie al centro di questioni fondamentali del Novecento, dando un interessante esempio di metodo (da non perdere).

Ma la didattica non si esaurisce nella comunicazione

I tre autori a volte si rivolgono in generale a chi legge la storia per suo interesse ma il più delle volte hanno in mente i più giovani. Allora, se il campo si restringe alla comunicazione dei contenuti storici nei luoghi deputati - cioè la scuola e l’università - si apre una questione didattica che non può esaurirsi nell’atto di comunicare.

Innanzitutto, insegnare storia significa mediare significati, creare processi di riflessione e di conoscenza che conducano al cambiamento del modo di pensare (magari con la speranza che suggeriscano anche modi di comportarsi). Il processo della trasposizione didattica impone che i nuclei fondanti della disciplina vadano rielaborati e predisposti per essere “lavorati” a scuola; ma anche individuati in prodotti che circolano e che i giovani consumano. Quindi tutti i formati citati dai tre autori, per acquisire un valore didattico, necessitano della mediazione di un esperto. In questo consiste la cultura e il saper fare. propri della figura professionale del docente. Un saper fare poco diffuso, come sappiamo: la mancanza di formazione didattica, cronica del mondo accademico italiano, ancora oggi, rende sempre più debole il docente, proprio paradossalmente di fronte a questo aumento di format comunicativi. Infatti, se il docente ha costruito (spesso a sue spese) un saper fare che gli permette di gestire il manuale, si deve chiedere quando, e come, e dove riuscirà a dotarsi delle capacità di usare a scopo formativo i nuovi canali di informazione.

Manuali e didattica

Per quanto riguarda i manuali, il docente li confronta, li sceglie, li utilizza come base per le sue lezioni o, in molti casi, come oggetto delle sue lezioni. Dal punto di vista degli studenti, invece, i manuali diventano l’unica scrittura di storia con la quale vengono a contatto. Di rado, a meno di un interesse personale, si trovano ad avere per le mani dei saggi scientifici.

Se, da un lato, il manuale rimane ancora centrale, dall'altro l’offerta manualistica attuale mortifica la narrazione storica. Escono ogni anno nuove edizioni di vecchi manuali, con apparati che spesso aumentano il volume delle pagine ma non intaccano una narrazione uniforme, spesso data, infarcita di notizie, destinate ad essere rapidamente dimenticate. Tutto per uno studente è meglio del manuale, a patto che il docente non lo trasformi in una “palestra”. Non insegni al proprio allievo, che il manuale va consultarlo, utilizzato come serbatoio di informazioni di base, sulle quali costruire poi attività che mettano al centro il ragionamento storico.

Un unico manuale, nella mia esperienza, corrisponde a queste attese complesse. Che sia l’unico – almeno a mio modo di vedere - non è comunque un buona notizia. Si tratta del testo di Antonio Brusa, di storia antica e medievale (per il biennio), edito da Palumbo, in cui i principi della didattica della storia sono rispettati assieme all’aggiornamento dei contenuti storici 2. Il docente vi trova fonti e spunti per attivare gli studenti su problemi di storia. Qui, il manuale diventa una guida per mettere in atto un processo di costruzione di contenuti e riflessioni storiche. Ma è desolante che sia un testo “a parte”, rispetto alla grande quantità di manuali, progettati unicamente per essere delle sintesi da ricordare.

E le narrazioni “altre”?

Le proposte di narrazione “altra” di storia presentate in questo saggio da Rumiz, Greppi e Bidussa hanno un potenziale didattico profondo. Ma perché diventino strumenti di insegnamento, andrebbero immaginate in versione operativa, cioè tradotte in esempi di lezioni. E, dal punto di vista del docente, questi dovrebbe conoscere delle strategie di uso un po’ meno elementari della consegna “leggete e poi ne parliamo”.

Infatti la comunicazione di una storia non risolve in sé la questione didattica.

La generazione doppiozero è abituata a ingurgitare informazioni. Ha la testa e gli occhi pieni di narrazioni di storia che provengono dal complesso dei formati citati e anche dai videogames. Il problema è che così come accade agli storici, nemmeno gli insegnanti riescono a intercettare e a incanalare le conoscenze che gli studenti si formano a partire dai loro consumi culturali.

Utilizzare parti di fiction, fotografie o video implica avere competenze di analisi e di interpretazione che il docente medio non ha perché l’università non lo ha dotato di simili strumenti. Per questo il docente è costretto a ricorrere, quasi esclusivamente, al libro scolastico. Certamente la rete consente di costruire lezioni digitali molto ricche e efficaci ma ci vuole formazione e lavoro di équipe. Forse per i docenti di là da venire.

Note

1. Il passato al presente. Raccontare le storia oggi di Paolo Rumiz, Carlo Greppi e David Bidussa è il Quaderno n. 6 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, uscito a gennaio 2016 in formato ebook. Nel sito della Fondazione è possibile scaricare la prima parte dell’ebook e un articolo di approfondimento dal titolo Come narrare la storia.

2. Il manuale è uscito nel 2010 con il titolo L'atlante della storia; nel 2011 è uscita la seconda edizione dal titolo L'alfabeto delle storia; nel 2014 la terza Mappe del tempo.