di Paolo Chiesa

Il tradimento motore del mondo

George R. R. Martin, il romanziere americano che ha fornito la materia narrativa a The games of Thrones1 (in italiano Il trono di spade), uno dei serial più fortunati degli ultimi anni, avrà letto l’Antapodosis di Liutprando di Cremona2, scrittore italiano del X secolo? È molto improbabile, ma la domanda non è così peregrina. La somiglianza fra il mondo rappresentato da Liutprando e quello de Il trono di spade è sconcertante.

Fig.1: Il logo dell’edizione italiana de «Il trono di spade». Nel seguito dell’articolo sono proposti singoli fotogrammi tratti dal serialUna società fondata su rapporti di fedeltà e su accordi personali, dove il tradimento è motore del mondo, l’ambizione è primo movente, l’ipocrisia è regola di vita, la religione è potere, la stirpe è bene supremo, il diritto è fragile e incerto, la vita non è più valore; dove si parla la lingua delle armi, dove la vendetta si sostituisce alla legge, dove la morale sprofonda nella crudeltà e nella libidine. Una terra dove sorgono sfarzosi palazzi, circolano immense ricchezze, si preparano sontuosi banchetti e si indossano vestiti raffinati; una terra costellata da rudi fortezze, spaventose prigioni e orridi patiboli; una terra di feroci tiranni, popoli asserviti, spietati razziatori; una terra dove abili donne e astuti dignitari controllano deboli sovrani, con le arti del sesso, della religione, della magia; una terra dove titanici eserciti si scontrano in insensate battaglie, lasciando sul campo montagne di cadaveri. Una società che si crede civile, ma che è minacciata da popoli selvaggi: li ha relegati oltre una poderosa muraglia, ma essi attendono l’occasione di distruggerla.

Fig.1: Il logo dell’edizione italiana de «Il trono di spade». Nel seguito dell’articolo sono proposti singoli fotogrammi tratti dal serialUna società fondata su rapporti di fedeltà e su accordi personali, dove il tradimento è motore del mondo, l’ambizione è primo movente, l’ipocrisia è regola di vita, la religione è potere, la stirpe è bene supremo, il diritto è fragile e incerto, la vita non è più valore; dove si parla la lingua delle armi, dove la vendetta si sostituisce alla legge, dove la morale sprofonda nella crudeltà e nella libidine. Una terra dove sorgono sfarzosi palazzi, circolano immense ricchezze, si preparano sontuosi banchetti e si indossano vestiti raffinati; una terra costellata da rudi fortezze, spaventose prigioni e orridi patiboli; una terra di feroci tiranni, popoli asserviti, spietati razziatori; una terra dove abili donne e astuti dignitari controllano deboli sovrani, con le arti del sesso, della religione, della magia; una terra dove titanici eserciti si scontrano in insensate battaglie, lasciando sul campo montagne di cadaveri. Una società che si crede civile, ma che è minacciata da popoli selvaggi: li ha relegati oltre una poderosa muraglia, ma essi attendono l’occasione di distruggerla.

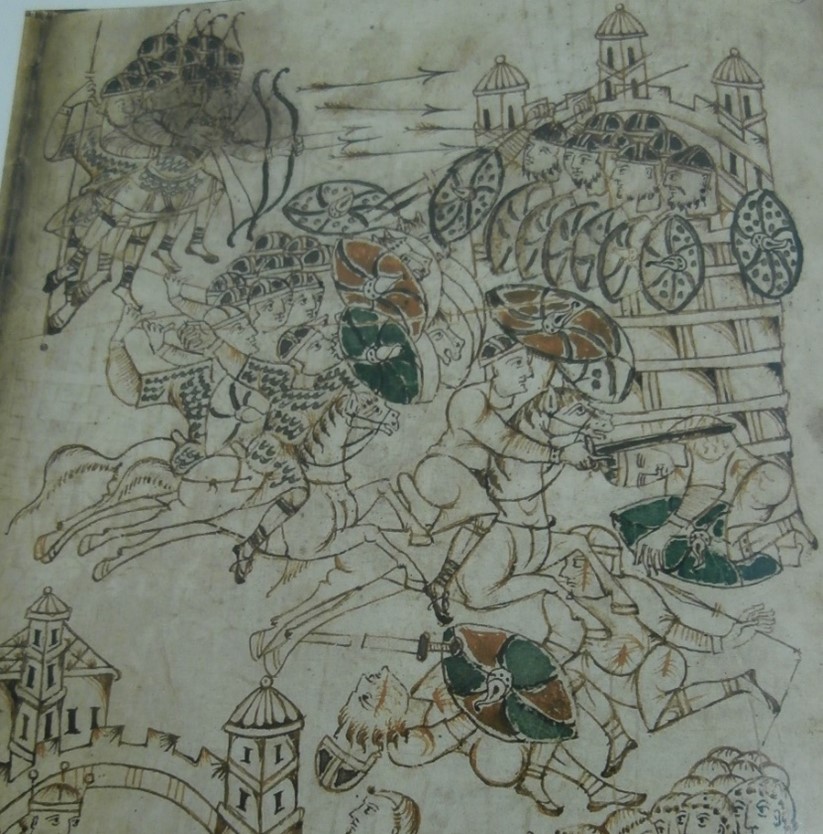

Fig.2: Scena di battaglia (i Maccabei) ms. Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Periz. F.17, f. 9rSecondo le categorie di oggi, l’Antapodosis di Liutprando non è propriamente un’opera storiografica, nonostante historiographus si definisca l’autore3: l’oggetto di cui tratta sono «i fatti di imperatri e re» e «le azioni degli uomini illustri»4, un oggetto che la colloca fra l’historia e la comoedia5. La narrazione procede per aneddoti, accuratamente scelti per delectare il pubblico, secondo una visione molto laica e classica della letteratura, che nell’alto medioevo è piuttosto minoritaria6. Un piccolo repertorio di questi aneddoti può dare un’idea dell’insieme.

Fig.2: Scena di battaglia (i Maccabei) ms. Leiden, Bibliotheek der Universiteit, Periz. F.17, f. 9rSecondo le categorie di oggi, l’Antapodosis di Liutprando non è propriamente un’opera storiografica, nonostante historiographus si definisca l’autore3: l’oggetto di cui tratta sono «i fatti di imperatri e re» e «le azioni degli uomini illustri»4, un oggetto che la colloca fra l’historia e la comoedia5. La narrazione procede per aneddoti, accuratamente scelti per delectare il pubblico, secondo una visione molto laica e classica della letteratura, che nell’alto medioevo è piuttosto minoritaria6. Un piccolo repertorio di questi aneddoti può dare un’idea dell’insieme.

La storia per cortometraggi

Per iniziare: il baldanzoso Igor, principe dei Variaghi, attacca per mare Costantinopoli, ma i difensori della città scagliano contro le sue navi il fuoco greco, che non si può spegnere con l’acqua, e le distruggono7. Nella sanguinosa battaglia per il trono d’Italia fra Rodolfo di Borgogna e Berengario del Friuli cade un’intera generazione di guerrieri, di cui si sentirà la mancanza ancora dopo decenni8. La matrona romana Teodora fa eleggere papa un vescovo di cui è amante; la figlia di Teodora, Marozia, lo fa presto uccidere per mettere al suo posto il proprio figlio, avuto dalla relazione con un papa precedente9. L’invincibile imperatore Arnolfo di Carinzia, sceso in armi in Italia, beve una pozione avvelenata, propinatagli dalla moglie del suo avversario Guido di Spoleto, resta menomato ed è costretto a una penosa ritirata10.

Fig.3E poi: il re d’Italia Ugo di Provenza fa del suo palazzo un bordello, e ha figli illegittimi da numerose prostitute, da lui chiamate con nomi esotici e fantasiosi11. Ancora Ugo schiaffeggia in pubblico il figliastro Alberico, colpevole di avergli sbadatamente rovesciato addosso del vino; Alberico gli scatena contro una sommossa che affossa per sempre le ambizioni imperiali di Ugo12. Guilla, marchesa di Ivrea, braccata da Ugo che la vuole uccidere per eliminare il bambino che porta in grembo, fugge in Germania attraversando le Alpi nel cuore dell’inverno, fra inimmaginabili stenti13.

Fig.3E poi: il re d’Italia Ugo di Provenza fa del suo palazzo un bordello, e ha figli illegittimi da numerose prostitute, da lui chiamate con nomi esotici e fantasiosi11. Ancora Ugo schiaffeggia in pubblico il figliastro Alberico, colpevole di avergli sbadatamente rovesciato addosso del vino; Alberico gli scatena contro una sommossa che affossa per sempre le ambizioni imperiali di Ugo12. Guilla, marchesa di Ivrea, braccata da Ugo che la vuole uccidere per eliminare il bambino che porta in grembo, fugge in Germania attraversando le Alpi nel cuore dell’inverno, fra inimmaginabili stenti13.

Il principe bulgaro Bojan, grande mago, può trasformarsi in lupo e in altri animali14. L’ufficiale bizantino Romano uccide un leone a mani nude, e la fama che si guadagna in questo modo gli apre la scalata al trono15. I due figli di Romano cacciano il padre per impossessarsi del regno, e meditano di uccidere il fratellastro Costantino, che ha più diritti di loro; ma Costantino ha soldati fedeli, che arrestano i due con un’azione a sorpresa durante una festa16.

Fig.4Ma anche: Amedeo, emissario di Berengario d’Ivrea che è esiliato in Germania, scende in Italia travestito da mendicante, per suscitare la rivolta contro re Ugo; è talmente audace da chiedere l’elemosina al sovrano stesso, che gliela darà senza riconoscerlo17. Bosone, conte di Arles, mette in giro la voce che il fratellastro Lamberto, marchese di Toscana, non è figlio legittimo e non ha diritto al titolo; si organizza un duello per accertare la verità; Lamberto esce vincitore, ma subito viene imprigionato a tradimento, spodestato e fatto accecare dal rivale18. Ottone di Sassonia, in guerra con il fratello per il trono di Germania, vince grazie con il sostegno di una lancia sacra, nella quale sono incastonati i chiodi della Croce19. Rodolfo di Borgogna conquista il trono d’Italia grazie all’aiuto di Ermengarda, marchesa di Ivrea, che gli ha offerto il suo letto impegnandolo a un giuramento di fedeltà20.

Fig.4Ma anche: Amedeo, emissario di Berengario d’Ivrea che è esiliato in Germania, scende in Italia travestito da mendicante, per suscitare la rivolta contro re Ugo; è talmente audace da chiedere l’elemosina al sovrano stesso, che gliela darà senza riconoscerlo17. Bosone, conte di Arles, mette in giro la voce che il fratellastro Lamberto, marchese di Toscana, non è figlio legittimo e non ha diritto al titolo; si organizza un duello per accertare la verità; Lamberto esce vincitore, ma subito viene imprigionato a tradimento, spodestato e fatto accecare dal rivale18. Ottone di Sassonia, in guerra con il fratello per il trono di Germania, vince grazie con il sostegno di una lancia sacra, nella quale sono incastonati i chiodi della Croce19. Rodolfo di Borgogna conquista il trono d’Italia grazie all’aiuto di Ermengarda, marchesa di Ivrea, che gli ha offerto il suo letto impegnandolo a un giuramento di fedeltà20.

Fig.5E infine: i selvaggi Ungari, rinchiusi dagli uomini civili dietro un’invalicabile barriera, riescono a uscirne grazie alle discordie dei sovrani occidentali; dopo aver cautamente esplorato il terreno, lanciano il loro attacco devastatore21.

Fig.5E infine: i selvaggi Ungari, rinchiusi dagli uomini civili dietro un’invalicabile barriera, riescono a uscirne grazie alle discordie dei sovrani occidentali; dopo aver cautamente esplorato il terreno, lanciano il loro attacco devastatore21.

Sotto le mura di Milano, Burcardo, duca di Svevia, spiega in tedesco ai suoi uomini il piano per conquistare a tradimento la città; ma un mendicante che passa per caso conosce la lingua e svela la trama, si scatena la rivolta e Burcardo finirà ucciso22.

Lasciamo ai lettori appassionati de Il trono di spade il gioco di indovinare quanti di questi episodi, come tanti piccoli cortometraggi ognuno in sé compito, corrispondano ad altri che si vedono nel serial; ma avvertiamo che si tratta di un gioco difficile, perché, se non tutti ci sono, tutti potrebbero esserci. Nell’Antapodosis mancano solo i draghi e i morti viventi; ma quelli sono personaggi di fantasia, e Liutprando parla del mondo reale.

Fig.6Spiazzare per divertire

Fig.6Spiazzare per divertire

Di affinità, fra il serial e l’Antapodosis, se ne trovano altre, anche su piani più raffinati. Uno dei meccanismi narrativi più efficaci de Il trono di spade è quello per cui lo spettatore non ha mai una consolatoria certezza del futuro. Gli eroi positivi – o per lo meno non troppo negativi –, quelli su cui lo spettatore scommette per una possibile redenzione del mondo, escono talvolta improvvisamente di scena, vanificando le speranze.

Ned Stark, che ci è presentato all’inizio come grande e nobile signore e guerriero, sia pure con qualche umana ombra, muore decapitato dopo breve tempo, in un momento e in un modo che lo spettatore non si aspetta; suo figlio Robb, che sembra destinato a ereditarne le qualità, non dura molto più a lungo, ucciso a tradimento durante un banchetto.

Chi ha scritto la trama ha voluto così; e lo stesso avviene nell’Antapodosis, ma qui chi l’ha voluto è stata la Storia. Lamberto di Spoleto, re d’Italia, era probo, onesto, pio, autorevole, potente (dice Liutprando); era l’uomo «in grado di dominare tutto il mondo, primo dai tempi dei Romani»23, se il suo scudiero non l’avesse ucciso a tradimento, a vent’anni, durante una battuta di caccia nella foresta24.

Fig.7Spiazzamenti geografici

Fig.7Spiazzamenti geografici

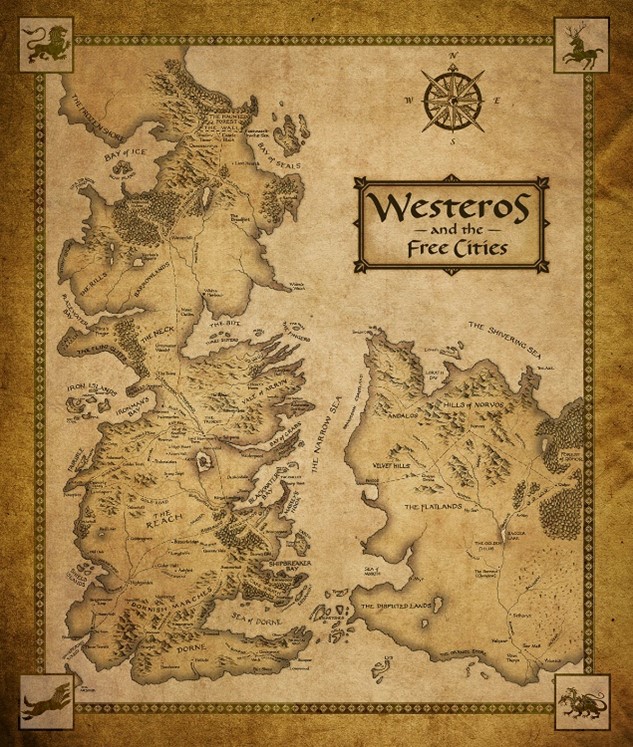

Ma, fra gli espedienti narrativi, analoga è anche la sincronizzazione geografica, con il conseguente riposizionamento cui Il trono di spade, come l’Antapodosis, costringono il pubblico. I singoli personaggi vengono seguiti nelle loro vicende per un ampio tratto – lunghe scene, lunghi capitoli –, poi sono improvvisamente abbandonati, e di loro nulla più si sa per molto tempo – intere puntate, interi libri –, finché non ricompaiono all’improvviso quando la telecamera o il narratore li riprende dove li aveva lasciati.

L’immagine visiva del serial rende in modo più facile e diretto il cambio di ambientazione, dall’uno all’altro dei Sette Regni e dei territori circonvicini; ma anche Liutprando, con minor ricchezza di mezzi ma non minore sapienza creativa, sa spiazzare il lettore saltando improvvisamente dall’uno all’altro dei suoi Due Regni (la Germania, l’Italia) e dei territori circumvicini (Costantinopoli, Roma).

La fiction non sa essere ironica. Liutprando sì

A dispetto della povertà di mezzi, l’Antapodosis può definirsi un capolavoro, mentre Il trono di spade non lo è; bisogna dirlo per recuperare le distanze, per distinguere fra ciò che è letteratura e ciò che è prodotto di cassetta. Lo si vede nella capacità che Liutprando ha nel manipolare il linguaggio: nel continuo mutare di registri, nell’inserire versi per innalzare il livello, nelle scelte lessicali a sorpresa, nelle citazioni nascoste, nello straniamento degli esotismi (parole greche nel testo latino, altro che il valyriano!). Soprattutto, lo si vede nella disincantata ironia della narrazione: Liutprando racconta con leggerezza, gioca col pubblico, e il pubblico ride, spesso con crudeltà, si diverte, si ricorda, e magari anche impara25.

Solo qualche volta indulge al patetico, a una retorica in cui, si nota subito, è piuttosto a disagio. Lo fa quando parla del suo signore, Ottone re di Germania, perché con lui non era il caso di scherzare: anche Liutprando apparteneva alla società che così bene ci rappresenta, e ci teneva alla propria carriera e alla propria testa. A ridere del re si poteva finire malissimo, e questo era vero nel X secolo come è vero ne Il trono di spade.

Nel serial, invece, l’ironia è confinata nel profilo di alcuni personaggi e appare nei dialoghi che li hanno per protagonisti, ma rimane occasionale e non diventa mai cifra narrativa. Tutto qui è drammatico, anche se nulla mai è tragico: i sentimenti sono sempre violenti e obbliganti, anche se possono essere rinnegati il giorno dopo in nome di sentimenti ancor più violenti e obbliganti; i personaggi sopravvivono alle peggiori disgrazie, alla perdita degli affetti più cari, alle più barbare violenze e alle più disastrose menomazioni, e subito si rimettono in sella e ripartono per nuove avventure.

Archetipi antropologici, archetipi narrativi

Come si diceva, è molto improbabile che George R. R. Martin abbia letto Liutprando; ma ha ben studiato il medioevo, per sua stessa ammissione, e l’ha rappresentato in una forma radicale che assomiglia molto a quella del X secolo: una società primitiva che, come quella di Westeros, si riteneva una raffinata civiltà, e della quale Liutprando era, fra tutti i suoi rappresentanti, uno dei meno primitivi, cioè uno dei più consapevoli del circostante. Ma, se Il trono di spade non copia l’Antapodosis e l’Antapodosis non può aver copiato Il trono di spade, le affinità devono spiegarsi in altro modo.

Si potrebbero invocare comuni archetipi narrativi – per quanti degli episodi cui abbiamo accennato si troverebbero paralleli nella letteratura di qualsiasi epoca e cultura, a partire da Omero? –, ma è forse più utile parlare di un pubblico storicamente diverso ma psicologicamente uguale, che vuol soddisfare gli stessi bisogni: acquiescenza e trasgressione davanti al bene e al male, sentimento della giustizia e dell’ingiustizia, consolazione per la propria sorte guardando chi ne ha una peggiore, esorcismo di ciò che è mostruoso e diverso, attrazione e repulsione per ciò che è morboso, espressione in effigie (nella storia di altri) di sentimenti che non si potrebbero manifestare in società. E via dicendo.

Spettatori medievali e moderni

Gli spettatori che hanno guardato per un decennio Il trono di spade erano perciò incatenati allo schermo da meccanismi di attrazione profondi non dissimili da quelli che solleticava Liutprando quando scriveva l’Antapodosis. Non lo possiamo dimostrare, ma siamo convinti che il nostro scrittore, pur non disponendo di una loro definizione scientifica, fosse perfettamente cosciente di questi meccanismi, che usò anche in altre sue opere; così come ne erano coscienti gli autori del serial, che invece di una tale definizione disponevano e ne avranno fatto tesoro. A prima vista, c’è però un’enorme differenza di scala: gli spettatori de Il trono di spade si contano in centinaia di milioni, in ogni continente del mondo, i manoscritti conservati dell’Antapodosis sono a dir tanto una ventina, tutti lì fra Lotaringia e Baviera. Uno strepitoso successo di pubblico per il serial, un miserabile fallimento per un romanziere medievale con velleità di manipolatore?

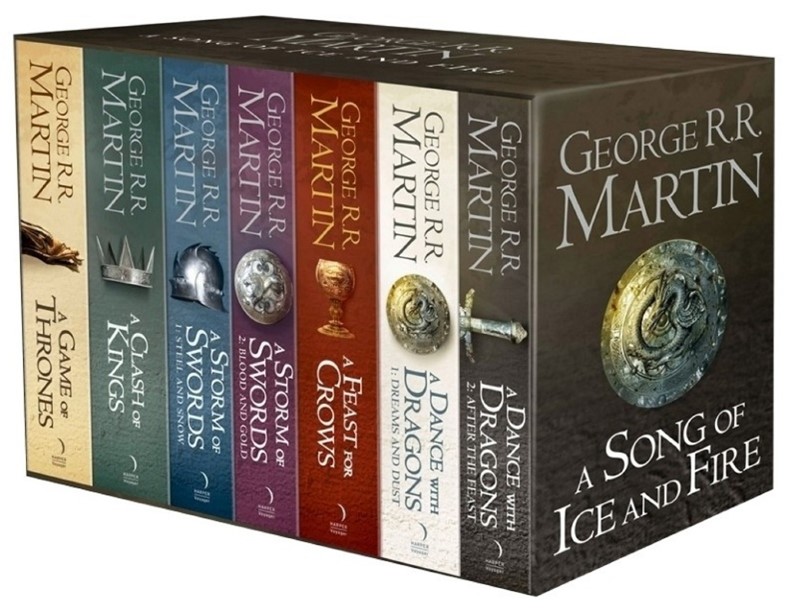

Fig.8: L’edizione completa di A song of Ice and Fire di George R. R. MartinAl contrario, Liutprando è riuscito perfettamente nel suo intento, e gli effetti di quanto ha scritto, proprio per il modo in cui l’ha scritto, sono stati vastissimi e potentissimi. L’intento di Liutprando non era quello di piacere a un pubblico per meglio vendere un prodotto: il suo obiettivo era essenzialmente politico, a differenza (speriamo) di quello degli autori de Il trono di spade; questo obiettivo si è pienamente realizzato, e con inusuale permanenza nel tempo. L’immagine che Liutprando fornisce della società del X secolo, e in particolare i giudizi da lui formulati su alcuni personaggi e istituzioni di tale società, immagine e giudizi costruiti in funzione di obiettivi del proprio partito e della propria persona, sono stati accettati per secoli; ai venti manoscritti dell’opera fanno da contraltare le decine di cronache bassomedievali che hanno recepito quelle storie, le centinaia di opere storiografiche a stampa che, fino all’Ottocento, hanno raccontato quei fatti, e le migliaia di studiosi che fino a tempi recenti vi hanno dato credito.

Fig.8: L’edizione completa di A song of Ice and Fire di George R. R. MartinAl contrario, Liutprando è riuscito perfettamente nel suo intento, e gli effetti di quanto ha scritto, proprio per il modo in cui l’ha scritto, sono stati vastissimi e potentissimi. L’intento di Liutprando non era quello di piacere a un pubblico per meglio vendere un prodotto: il suo obiettivo era essenzialmente politico, a differenza (speriamo) di quello degli autori de Il trono di spade; questo obiettivo si è pienamente realizzato, e con inusuale permanenza nel tempo. L’immagine che Liutprando fornisce della società del X secolo, e in particolare i giudizi da lui formulati su alcuni personaggi e istituzioni di tale società, immagine e giudizi costruiti in funzione di obiettivi del proprio partito e della propria persona, sono stati accettati per secoli; ai venti manoscritti dell’opera fanno da contraltare le decine di cronache bassomedievali che hanno recepito quelle storie, le centinaia di opere storiografiche a stampa che, fino all’Ottocento, hanno raccontato quei fatti, e le migliaia di studiosi che fino a tempi recenti vi hanno dato credito.

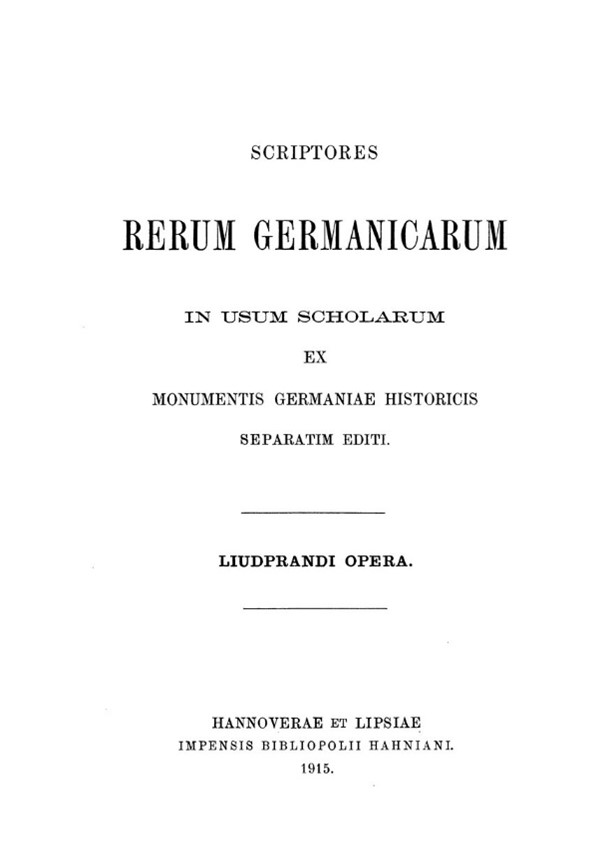

Fig.9: Frontespizio dell’edizione delle opere di Liutprando (a cura di Josef Becker) nella serie in usum scholarum dei Monumenta Germaniae Historica, 1915Liutprando, un cortigiano in carriera

Fig.9: Frontespizio dell’edizione delle opere di Liutprando (a cura di Josef Becker) nella serie in usum scholarum dei Monumenta Germaniae Historica, 1915Liutprando, un cortigiano in carriera

La storia personale di Liutprando è la storia, comune nel medioevo e probabilmente in qualsiasi epoca, di un uomo che vive vicino al potere, e costruisce la sua vita in modo da assaporarlo sempre di più26. Proveniva da un’agiata famiglia di mercanti; era nato (ca. 920) e aveva passato la giovinezza a Pavia, sede del trono d’Italia; alla corte del re, Ugo di Provenza, era stato ammesso fin da giovanissimo, in qualità di cantore; dopo la rinuncia al trono di Ugo (945) era divenuto segretario particolare di Berengario, marchese di Ivrea e vero padrone del regno, che di lì a poco avrebbe ricevuto anche formalmente la corona; aveva nel frattempo ricevuto l’ordine diaconale.

Un precoce percorso da medio dignitario di corte; ma questa promettente carriera si interruppe quando, per motivi a noi oscuri e in un momento imprecisato fra il 949 e il 955, Liutprando entrò in contrasto con Berengario. Passò allora al servizio di Ottone di Sassonia, re di Germania, che con Berengario era in conflitto poco o tanto latente; non possiamo sapere se questa soluzione fosse il disperato ripiego di un leccapiedi che stava perdendo tutto, oppure l’oculata scelta di un machiavelli che prevedeva giusto sul futuro dell’Italia. Alla corte di Ottone – una corte a suo modo intellettuale, nonostante il sovrano fosse illitteratus – Liutprando venne apprezzato forse per la sua cultura (a quanto pare pronunciò davanti al sovrano un’omelia da lui stesso composta in occasione di una Pasqua27) e certamente per le sue competenze linguistiche e diplomatiche: nel suo curriculum poteva vantare un’ambasceria a Costantinopoli, su mandato di Berengario, durante la quale aveva conosciuto l’imperatore bizantino in persona e aveva imparato un po’ di greco, che sommandosi al suo ‘latino’ di origine e al tedesco che si parlava a corte faceva di lui un poliglotta.

Fig.10: Berengario si sottomette a Ottone (ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, F 129 Sup, f. 88r)Probabilmente per queste capacità ed esperienze poté entrare in contatto con un altro ambasciatore, il vescovo spagnolo Recemondo, inviato a Ottone dal califfo di Cordova, cui dedicò l’Antapodosis28. Del resto Liutprando poteva servire al re di Germania anche per la conoscenza che aveva degli ecclesiastici e dei cortigiani italiani, conoscenza che sarà diventata molto utile quando il conflitto con Berengario scoppiò apertamente. Ottone scese in armi in Italia (961) e costrinse alla fuga Berengario e il figlio Adalberto, che era stato associato al trono; a Liutprando fu assegnato in questa occasione il vescovato di Cremona, certo come riconoscimento per i servigi prestati e come impegno per altri futuri.

Fig.10: Berengario si sottomette a Ottone (ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, F 129 Sup, f. 88r)Probabilmente per queste capacità ed esperienze poté entrare in contatto con un altro ambasciatore, il vescovo spagnolo Recemondo, inviato a Ottone dal califfo di Cordova, cui dedicò l’Antapodosis28. Del resto Liutprando poteva servire al re di Germania anche per la conoscenza che aveva degli ecclesiastici e dei cortigiani italiani, conoscenza che sarà diventata molto utile quando il conflitto con Berengario scoppiò apertamente. Ottone scese in armi in Italia (961) e costrinse alla fuga Berengario e il figlio Adalberto, che era stato associato al trono; a Liutprando fu assegnato in questa occasione il vescovato di Cremona, certo come riconoscimento per i servigi prestati e come impegno per altri futuri.

Il consigliere di Ottone

Negli anni successivi Liutprando fu un consigliere fidato di Ottone, che nel 962 era stato incoronato imperatore; forse il consigliere più ascoltato per le faccende italiane. Per lui condusse un’ambasceria a Roma (primavera 963), per convincere papa Giovanni XII ad assecondare le posizioni imperiali; partecipò da protagonista, come portavoce e interprete di fiducia del sovrano, al sinodo lateranense convocato da Ottone nell’autunno di quell’anno, che si concluse con la deposizione del papa; nel 965 fu nuovamente inviato a Roma come rappresentante imperiale, per condurre le trattative che portarono all’elezione a papa di Giovanni XIII. Nel 966 seguì Ottone a Roma e poi in Puglia, dove gli diede – se dobbiamo credere a quanto ci dice29– importanti consigli strategici. Nel 968 fu inviato infine a Costantinopoli per combinare il matrimonio fra una principessa bizantina di sangue reale e il figlio ed erede di Ottone, che aveva lo stesso nome del padre; il fallimento di questa ambasciata avrà indebolito la sua stella politica, e successivamente egli compare sulla scena solo per compiti di routine. Morì prima del 28 marzo 973, quando a Cremona risulta ormai insediato un altro vescovo.

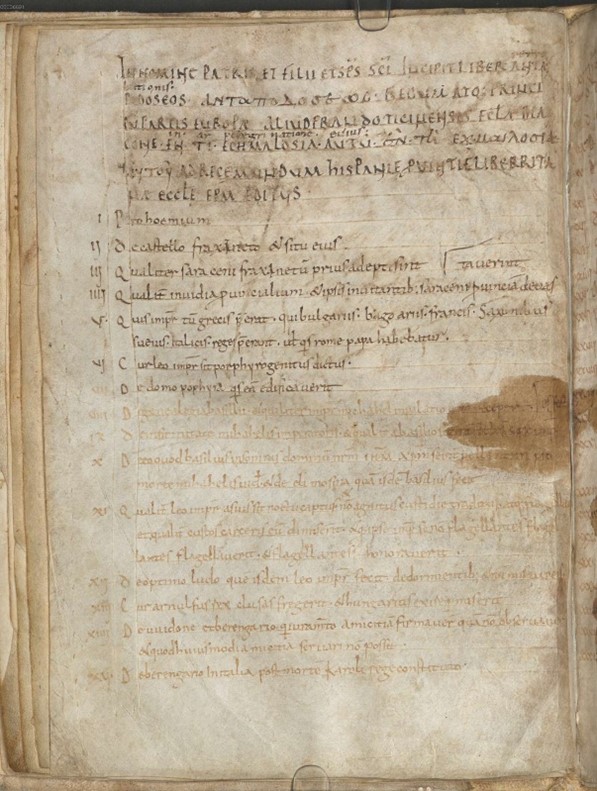

Fig.11: Prima pagina del manoscritto principale dell’Antapodosis di Liutprando, probabilmente manoscritto d’autore (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6388, f. 8v)I tre libri di Liutprando

Fig.11: Prima pagina del manoscritto principale dell’Antapodosis di Liutprando, probabilmente manoscritto d’autore (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6388, f. 8v)I tre libri di Liutprando

Abbiamo presentato in modo abbastanza dettagliato la biografia di Liutprando, o almeno quello che della sua biografia ci è noto, perché quanto scrisse si può comprendere soltanto alla luce della sua vicinanza al potere. Tutto si concentra nello spazio di una dozzina d’anni, all’incirca fra il 957 e il 969. Fu in questo lasso di tempo che Liutprando scrisse le sue tre opere legate all’attualità politica: l’Antapodosis, che copre il periodo fra la fine del ramo diretto dei sovrani carolingi, con la deposizione di Carlo il Grosso nell’888, fino al 94930; la cosiddetta Historia Ottonis, cioè un libello apologetico a sostegno della legittimità dell’operato del sovrano nella deposizione di papa Giovanni XII31; la Legatio (o più correttamente Relatio de legatione Constantinopolitana), in cui si racconta la propria ambasceria a Costantinopoli del 968, nell’intento di attribuire alla corte bizantina la causa del fallimento32. Gli argomenti delle tre opere sono perciò diversi; ma, in fatto di lingua, di stile, di meccanismi narrativi, quanto abbiamo detto per l’Antapodosis, che è un’opera ampia e ha una molteplicità di situazioni e di personaggi, può dirsi anche per le altre due, che pure riguardano singole situazioni e hanno pochi protagonisti.

Scrivere per vendicarsi

Il titolo che Liutprando attribuì alla sua opera maggiore è Antapodosis: un titolo greco, in omaggio a uno snobismo dell’epoca e ancor di più a un proprio snobismo personale. Il significato del termine è ‘ricompensa’, ‘retribuzione’, ‘contraccambio’, anche con la sfumatura negativa di ‘ritorsione’, ‘rappresaglia’, ‘vendetta’. Con questo titolo Liutprando si autoconferisce una funzione di giustizia e di verità, secondo la massima biblica «non c’è nulla di nascosto che non verrà rivelato», che è fra le sue preferite33: lo spiega all’inizio del terzo libro, in un anomalo prologo interno, che aggiorna, precisa e un po’ contraddice quello canonico del primo libro.

Il titolo di questo libro, padre santissimo, suscita in te grande stupore, ne sono certo. Dirai forse: “Visto che l’opera parla delle imprese di grandi personaggi, come mai è intitolata Ανταπόδοσης, Antapodosis?” Rispondo che lo scopo di quest'opera è quello di indicare, svelare e denunciare le nefandezze di codesto Berengario, che di questi tempi in Italia non dirò regna, ma tiranneggia, e di sua moglie Willa, che più propriamente è chiamata Iezabel per la sua sconfinata tirannide e Lamia per le sue razzie insaziabili.

Tali e tanti sono stati infatti gli attacchi calunniosi, i saccheggi ladreschi, le empie macchinazioni che costoro hanno perpetrato senza ragione contro di me, la mia casa e la mia famiglia, che né la lingua può esporli, né la penna scriverli. Siano dunque per loro questi fogli un’antapodosis, una pariglia, in quanto smaschererò την ασεβεῖαν, la loro infamia, alle generazioni presenti e future, in contraccambio delle sciagure che mi hanno procurato. Non di meno, un'antapodosis sarà anche per gli uomini santi e fortunati, in contraccambio dei benefici che essi mi hanno procurato; perché, fra tutti i personaggi che ho fin qui citato o che saranno citati in seguito, quelli che non hanno concesso a me o alla mia famiglia dei benefici di cui rallegrarci sono pochissimi o forse nessuno; fatta eccezione per costui, per il maledetto Berengario34.

Un uomo non buono che sembrava buono

Antapodosis non è necessariamente un termine negativo, dice Liutprando, anzi non lo è quasi mai: lo è soltanto nei confronti dei suoi nemici, Berengario e sua moglie Guilla, che hanno fatto a lui e ai suoi tanto male da meritarsi un compenso molto duro. Su questa malvagità della coppia Berengario-Guilla Liutprando tornerà altrove nell’opera35, e anche nell’Historia Ottonis e nella Legatio36. Lui è un subdolo tiranno, che commette il più grave dei crimini contemplati dalla società feudale, tradendo il suo benefattore (cioè Ottone) e insieme i suoi fedeli (come è Liutprando); e in più è succube di lei, la più avida e immorale delle donne e la vera padrona del regno. La colpa di Berengario – o, possiamo pensare, di Guilla che manovra i fili di Berengario – è un fatto personale, oltre che un crimine politico, e Liutprando lo dice apertis verbis. Ecco quello che avviene quando Berengario dà l’assalto al trono, ostentando molte grandi virtù, e il commento che dà lo scrittore.

I miei parenti, convinti dalla fama di umanità e della generosità di Berengario, mi mandano a servizio da lui, e ottengono per me, in cambio di immensi regali, l'incarico di segretario e cancelliere. L'ho servito fedelmente per lungo tempo; e lui – ahimé! – mi ha ripagato nel modo che a suo tempo racconterò. Qui dirò solo che la ricompensa fu così amara che mi avrebbe spinto quasi alla disperazione, se egli non mi avesse procurato molti compagni di similare sventura. A costui si può bene applicare ciò che è scritto: «Le penne dello struzzo sono simili alle penne dello sparviero e dell'airone. Ma quando verrà il momento, solleverà in alto le ali e si farà beffe del cavallo e di chi lo monta». Berengario, infatti, struzzo grande e vorace, finché erano vivi Ugo e Lotario si mostrava buono, anche se non lo era; ma quando essi morirono e lui venne unanimemente elevato al trono, quanto abbia sollevato le ali e quanto si sia fatto beffe di tutti, lo posso narrare non tanto con parole, quanto con lamenti e gemiti37.

Fig.12Con gli occhi di oggi, si potrebbe osservare che i parentes di Liutprando, nel momento in cui comprano per lui una posizione compensando lautamente l’astro nascente Berengario, stanno di fatto tradendo il re uscente e loro precedente signore, quell’Ugo di Provenza che ancora non era sconfitto e alla cui corte il giovane era stato allevato; ma questo, nella società del X secolo (e in quella de Il trono di spade) è un comportamento normale. Più interessante è il fatto che Liutprando in questo brano lega il suo destino a quello dell’intero regno: di Berengario, quell’uomo «non buono, ma che sembrava buono» sarà sua premura raccontare «quanto abbia alzato le ali e quanto ci abbia preso tutti in giro», dove i beffati sono i maggiorenti che gli hanno spianato la strada. E davvero intrigante è la promessa di raccontare a tempo opportuno il soldo con cui il padrone ha ripagato la sua «fedeltà nel servire».

Fig.12Con gli occhi di oggi, si potrebbe osservare che i parentes di Liutprando, nel momento in cui comprano per lui una posizione compensando lautamente l’astro nascente Berengario, stanno di fatto tradendo il re uscente e loro precedente signore, quell’Ugo di Provenza che ancora non era sconfitto e alla cui corte il giovane era stato allevato; ma questo, nella società del X secolo (e in quella de Il trono di spade) è un comportamento normale. Più interessante è il fatto che Liutprando in questo brano lega il suo destino a quello dell’intero regno: di Berengario, quell’uomo «non buono, ma che sembrava buono» sarà sua premura raccontare «quanto abbia alzato le ali e quanto ci abbia preso tutti in giro», dove i beffati sono i maggiorenti che gli hanno spianato la strada. E davvero intrigante è la promessa di raccontare a tempo opportuno il soldo con cui il padrone ha ripagato la sua «fedeltà nel servire».

Anche le vendette finiscono

Una promessa – sia quella esplicita sul maltrattamento personale, sia quella implicita sul malgoverno generale – che però non verrà rispettata. Dopo il testo che abbiamo letto, l’Antapodosis procede ancora per poche pagine, poi rimane interrotta: in quel momento della narrazione, Berengario non ha ancora la corona e non può quindi comportarsi troppo male, e Liutprando si trova ancora speranzosamente al suo servizio. L’opera verrà brevemente riaperta anni dopo, con l’aggiunta di un episodio costantinopolitano cronologicamente consono, e dunque sempre precedente all’incoronazione di Berengario: Liutprando non perderà l’occasione per parlar male di lui, ma siamo sempre ai preliminari38. Il lettore aspetta con morbosa curiosità – come in una puntata del serial – di conoscere i crimini, quelli veri e imperdonabili, di cui si è macchiato il nuovo sovrano verso lo scrittore e verso il resto del mondo, ma non li verrà mai a sapere.

Sui motivi dell’interruzione dell’opera, che possiamo ritenere frutto di incompiutezza e non di incidenti di trasmissione39, possiamo solo avanzare delle ipotesi, ma le ragioni più probabili sono da collegare a un cambio nella situazione politica generale e nella situazione personale di Liutprando. Nel 961 Ottone aveva cacciato dal trono Berengario e Guilla, e alla fine del 963 li aveva definitivamente sconfitti, imprigionati e deportati in Germania. Dal canto suo, lo scrittore aveva coronato la sua carriera: era diventato vescovo, apparteneva alla stretta cerchia dei consiglieri imperiali, gli erano affidati i più delicati e prestigiosi incarichi diplomatici. Una volta che tutti gli obiettivi erano stati raggiunti, perché continuare a scrivere un’opera sulle «azioni degli uomini illustri» che, al di là delle dichiarazioni di genere, era un testo essenzialmente militante?

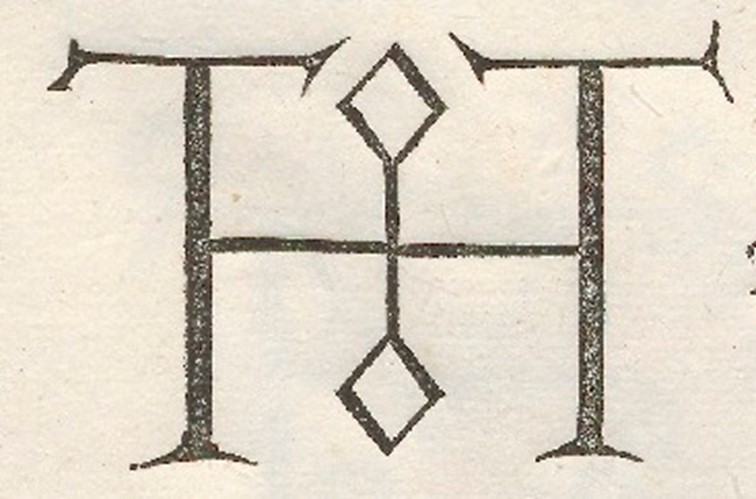

Fig.13: Monogramma di Ottone IOttone, voilà!

Fig.13: Monogramma di Ottone IOttone, voilà!

La storiografia degli ultimi trent’anni ha sottolineato il fatto che l’Antapodosis, con la sua storia per gossip, era molto più funzionale al progetto di governo ottoniano di quanto a prima vista sembrerebbe. Certo, Liutprando scrive anche per divertire e divertirsi, perché ha il gusto di raccontare e perché ha un pubblico – di corte, di alti ecclesiastici, forse di nobildonne – che sa apprezzare quello che dice40; ma alcuni indizi sparsi all’interno dell’opera permettono anche una lettura più sottile.

L’Antapodosis ha inizio quando finisce l’impero di Carlo il Grosso, ossia al momento dell’interruzione della discendenza patrilineare legittima carolingia41; ma dopo Carlo altri cinque signori – Guido di Spoleto, suo figlio Lamberto, Arnolfo di Carinzia, Ludovico di Provenza, Berengario del Friuli – avevano assunto il titolo imperiale, ognuno con incoronazione dalle mani del papa. Di tutti costoro Liutprando racconta diffusamente le vicende, ma di nessuno dice mai che fu imperatore. L’immagine che si riceve è di una vacanza dell’impero dopo i Carolingi diretti: lo rifonderà Ottone, un sovrano di diversa estrazione, la cui forza non deriva dal sangue, ma da Dio e dalla virtù. Perché, a ben vedere, secondo un possibile criterio dinastico chi aveva le carte migliori era Adalberto, il figlio di Berengario e di Guilla, che vantava quarti di carolingità molto più consistenti, sia per parte di padre che per parte di madre, rispetto al parvenu sassone42.

La santa Germania e l'Italia peccatrice

Ancora, funzionale a questo progetto è la polarizzazione geografica: fra una santa e casta Germania, dove le regole sociali e morali sono rispettate, dove integerrimi re proteggono la cristianità da nemici infernali, dove pie sovrane rinunciano al secolo per ritirarsi in convento; e un’Italia empia e perversa, dove governa la corruzione e il tradimento, dove si assoldano infedeli per combattere cristiani, dove laide puttane tengono al guinzaglio papi e re.

In Germania Enrico di Sassonia si leva dal suo letto di malattia per affrontare in battaglia e sbaragliare gli infedeli Ungari43; quegli stessi Ungari che distruggeranno l’esercito dei baroni italici, impegnati a farsi le scarpe a vicenda44, e a cui poi Berengario d’Ivrea verserà le decime delle chiese per tenerseli buoni45. Mentre in Germania Enrico mette al bando la simonia46 e suo figlio Ottone rifiuta sdegnato di cedere beni ecclesiastici a un vassallo che lo ricatta47, in Italia Lamperto compra l’arcivescovato di Milano da re Berengario, che gli presenta il conto preciso di quanto pagare a ciascuno dei suoi uomini48. In Germania la regina Matilde, madre di Ottone, celebra continue messe in suffragio del marito defunto, dimostrando la sua eterna e incrollabile fedeltà49; in Italia Ugo di Provenza lascia in bianco la moglie e si riempie di amanti, e il disordine è tale che non si capisce più chi sia figlio di chi, «visto che il re non era il solo ad andare a letto con loro»50.

L'Italia è un paese governato da donne

In Italia, e a Roma ancor più che altrove, governano le donne, «cosa che è un’infamia anche solo a dirla». È un oltraggio estremo all’ordine sociale, un’onta non più sostenibile che chiama un intervento purificatore. Fin qui arriva l’Antapodosis, lasciando il lettore ad attendere le colpe, e con il facile presagio delle punizioni, che del resto i lettori di Liutprando ben conoscevano per averle vedute. Ma a Roma il discorso riprende, in termini ancor più schiettamente politici, con l’opera seguente, la cosiddetta Historia Ottonis.

Fig.14: Danza macabra di Guyot Marchant, incisione del 1485Nonostante l’accenno iniziale alla tyrannis della casa d’Ivrea, che si collega idealmente all’Antapodosis51, il nemico non è più Berengario, che quando il testo vien steso è ormai sconfitto e prigioniero: il nemico stavolta è il papa, Giovanni XII, che pure aveva incoronato Ottone, ma poi gli era stato ribelle, e non importa che ormai anche Giovanni fosse morto, perché il conflitto ha più alte implicazioni istituzionali.

Fig.14: Danza macabra di Guyot Marchant, incisione del 1485Nonostante l’accenno iniziale alla tyrannis della casa d’Ivrea, che si collega idealmente all’Antapodosis51, il nemico non è più Berengario, che quando il testo vien steso è ormai sconfitto e prigioniero: il nemico stavolta è il papa, Giovanni XII, che pure aveva incoronato Ottone, ma poi gli era stato ribelle, e non importa che ormai anche Giovanni fosse morto, perché il conflitto ha più alte implicazioni istituzionali.

Lo scopo dell’opera è dimostrare che la clamorosa deposizione del papa imposta dall’imperatore, un’azione difficile da giustificare dal punto di vista del diritto canonico, fosse non soltanto legittima, ma addirittura doverosa, stanti i crimini di cui il pontefice si era reso responsabile: simonia, spergiuro, malversazione dei beni ecclesiastici, tradimento del patto feudale, violenza privata, stupro, incesto, assassinio, blasfemia, sacrilegio. «Una ferita inaudita va bruciata con un cauterio inaudito!»52, come dice il sinodo romano asservito a Ottone nel pronunciare la sentenza. Tutto inconfutabilmente provato da autorevoli testimonianze; tutto puntualmente giudicato in un regolare processo; tutto definitivamente certificato dall’intervento divino, che fa stramazzare morto Giovanni, una volta deposto, in flagranza di adulterio.

I crimini di Giovanni XII, la sua deposizione e la sua morte infamante sono il punto finale di una più ampia immagine che Liutprando ha creato del papato del X secolo, quello che una fortunata e morbosa definizione storiografica ha bollato come ‘pornocrazia romana’53. La sede di Pietro è precipitata in un baratro di abiezione; i Romani, per causa o conseguenza, hanno internazionale nomea di popolo di infami, pronti a vendersi a chi più paga54: al loro nome si associa, per antonomasia, «tutto ciò che è ignobile, vigliacco, avido, laido, falso, insomma tutto ciò che è vizio»55. L’ultimo papa religiosissimus, Formoso – ben inteso, quel voltagabbana che aveva consacrato imperatori, l’uno contro l’altro, prima Lamberto di Spoleto e poi Arnolfo di Carinzia, ma questo Liutprando non lo dice –, subisce il macabro oltraggio di avere il cadavere riesumato, sottoposto a processo, condannato e gettato nel Tevere56.

Fig.15Il governo delle prostitute

Fig.15Il governo delle prostitute

Teodora, scortum impudens, impone sul soglio pontificio il proprio amante, Giovanni X, dopo avergli propiziato una brillante carriera ecclesiastica a Ravenna, e lo fa ai fini di una copulazione più frequente57. Una volta uscita di scena Teodora, la figlia di questa, Marozia, scortum impudens satis, fa imprigionare e poi uccidere Giovanni X, per imporre sul soglio pontificio il proprio figlio, Giovanni XI, concepito da un papa precedente, quel Sergio III che era stato responsabile del processo al cadavere di Formoso58. E sempre Marozia consegna Roma al suo terzo marito, il re Ugo di Provenza, che ha sposato al solo scopo di diventare regina e possibilmente imperatrice; ma Ugo non è simpatico a un altro figlio di Marozia, Alberico, che caccerà ignominiosamente il patrigno e getterà in prigione la madre, impadronendosi della città59. Giovanni XII, il papa deposto da Ottone per la ragione dichiarata che violentava pellegrine e brindava in onore del diavolo, è appunto figlio di questo Alberico, in una sorta di diadoché della perversione che qualcuno doveva pur spezzare. Il santo imperatore tedesco, appunto, che si erge così a custode e protettore di Roma, allora e per sempre.

Il potere delle parole

Liutprando è dunque maestro nel creare dei miti negativi: Berengario, Guilla, Teodora, Marozia, Giovanni XII, i Romani tutti; ma anche, qualche anno dopo, l’imperatore bizantino Niceforo Foca, quello che l’aveva maltrattato a Costantinopoli e che il nostro scrittore ricambiò descrivendolo come un mostruoso buffone60. Crea questi miti a servizio di sé stesso, per compiere le proprie vendette personali – l’antapodosis che si sente chiamato ad assegnare su questa terra, come un giusto retributore, prima che intervenga il giudizio confirmatorio di Dio – o a servizio dei suoi signori politici; ma possiamo credere che, anche in questo secondo caso, l’idea sia stata sua, e non derivi da un mandante politico che doveva avere meno fantasia.

Nell’uno e nell’altro caso, il potere delle sue parole è stato straordinario, per efficacia e per durata. Sulla scorta di Liutprando, per secoli Berengario d’Ivrea è stato reputato un feroce tiranno, molto più feroce di quanti lo precedettero e seguirono; la Roma del X secolo è stata reputata un infame bordello, molto più depravata e perversa di ogni altra città conosciuta; Giovanni XII è stato reputato il peggior pontefice della storia, imbarazzante per la Chiesa cattolica che non riuscì a decidere se legittimare l’illegittima deposizione operata da Ottone o difendere l’indifendibile papa che l’aveva subita. Nemmeno il positivismo ottocentesco è riuscito a liberarsi del tutto dalle ammalianti suggestioni di Liutprando; ci sono riusciti gli storici degli ultimi decenni, smontando il mito e ridando il giusto contesto alle cose narrate. «Non c’è nulla di nascosto che non verrà rivelato». Ciò non vuol dire che Giovanni sia stato un santo papa, o Berengario un illuminato sovrano; ma che il giudizio su di loro va misurato attraverso la critica della fonte.

Fig.16: Corona ferrea (Monza, Tesoro del Duomo)Miti che diventano fiction

Fig.16: Corona ferrea (Monza, Tesoro del Duomo)Miti che diventano fiction

La durata di questi miti negativi è una bella dimostrazione del potere politico della letteratura: un potere che la letteratura ha sempre avuto, anche perché spesso, in ogni epoca e paese, chi era nelle condizioni di scrivere si trovava anche a essere potente, o vicino ai potenti. I miti creati da Liutprando hanno goduto di una sorte particolarmente fortunata, favoriti anche dal fatto di avere deboli contraltari. La storia la scrivono i vincitori, e lui stava dalla parte dei vincitori; poco è rimasto che esprima la posizione della parte sconfitta, e quel poco ebbe ben scarsa circolazione, forse perché scientemente emarginato61.

Nel caso di Berengario e Guilla la sorte – non possiamo credere che sia stata intenzione – ha fatto anche di più: i loro crimini appaiono ingigantiti dall’incompiutezza dell’Antapodosis, che lascia spazio a qualsiasi fantasia. Nessuno, per quanto sappiamo, ha chiuso a posteriori l’opera di Liutprando, raccontando quello che lui aveva soltanto promesso; non sono arrivati, in questo caso, degli sceneggiatori televisivi a completare, per la verità piuttosto male, la trama che George R. R. Martin non aveva (ancora) finito di scrivere. Anche stavolta il risultato è tutto a favore di Liutprando.

Note

1 Il ciclo originario di romanzi si intitola A Song of Ice and Fire; il primo di essi è stato pubblicato nel 1996.

2 Il testo dell’Antapodosis sarà citato da: Liutprando, Antapodosis, a cura di P. Chiesa, con una introduzione di G. Arnaldi, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori 2015. L’edizione critica di riferimento, per tutte le opere dello scrittore, è: Liudprandi Cremonensis Opera omnia, ed. P. Chiesa, Turnhout, Brepols, 1998 (CCCM 156); un ottimo commento è quello di François Bougard (Liudprand de Crémone, Oeuvres, Paris, CNRS, 2015).

3 Nel prologo del VI libro dell’opera, scritto come si dirà a distanza di tempo dai precedenti, che ne costituiscono il corpo principale. Sul genere letterario dell’Antapodosis cfr. Staubach, Historia oder satira?Zur literarischen Stellung der Antapodosis Liudprands von Cremona, in Lateinische Kultur im X. Jahrhundert [= «Mittellateinisches Jahrbuch», 24-25 (1989-90)] pp. 461-87.

4 Ant. I 1; III 1.

5 Mens... utili comoediarum risu aut heroum delectabili historia refocilatur, dice lo scrittore, indicando uno degli scopi dell’opera)Ant. I 1.

6 In proposito cfr. ora P. Chiesa, Dalla Storia alle storie. Procedure stilistiche e destinatari nell’Antapodosis di Liutprando, in Fleur de clergie. Mélanges en l’honneur de Jean-Yves Tilliette, Genève, Droz, 2019, pp. 219-38.

7 Ant. V 15.

8 Ant. II 65.

9 Ant. II 47-48; III 43.

10 Ant. I 32.

11 Ant. IV 14.

12 Ant. III 45.

13 Ant. V 10-11.

14 Ant. III 29.

15 Ant. III 45.

16 Ant. V 22.

17 Ant. V 18.

18 Ant. III 47.

19 Ant. IV 24-25.

20 Ant. III 7-11.

21 Ant. II 6-16.

22 Ant. III 13-15.

23 Ant. I 44.

24 Ant. I 42.

25 Sul comico e l’ironia in Liutprando restano fondamentali le pagine riservate a Liutprando da G. Vinay, Alto medioevo latino. Conversazioni e no, Napoli, Guida, 1978, [2a ed. Napoli, Liguori, 2003], pp. 391-432; sul valore didattico del riso, presentato esplicitamente nel prologo dell’Antapodosis, cfr. Staubach, Historia oder satira, cit., p. 468; C. Villa, Antecedenti mediolatini. Liutprando e il riso della corte ottoniana, in Passare il tempo. La letteratura di gioco e dell’intrattenimento dal XII al XVI secolo, Roma, Salerno Editrice, 1993, I, pp. 51-66.

26 Sulla biografia di Liutprando cfr. N. J. Sutherland, Liudprand of Cremona, Bishop, Diplomat, Historian. Studies of the Man and his Age, Spoleto, CISAM, 1988; P. Chiesa, Liutprando di Cremona, in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. LXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 298-303; G. Arnaldi, Introduzione, in Liutprando Antapodosis cit., pp. XI-XL.

27 Il testo, scoperto e pubblicato da Bernhard Bischoff, si può leggere in Liudprandi Cremonensis Opera omnia, cit., pp. 153-65. Un possibile ulteriore sermone di Liutprando è ora segnalato da B. Valtorta, Riflessioni agostiniane sulla Pentecoste: un nuovo frammento di Liutprando di Cremona?, «Filologia mediolatina», 24 (2017), pp. 289-304.

28 Una dedica che possiamo intendere come formale: in realtà, dato il contenuto dell’opera, di cui diremo più avanti, il pubblico effettivo cui essa si rivolgeva erano gli intellettuali che si riferivano alla corte ottoniana.

29 Legatio 7 e 57. È difficile che Liutprando millanti, perché l’opuscolo in cui si trovano queste notizie è indirizzato proprio a Ottone, che poteva facilmente sbugiardarlo.

30 A differenza delle altre opere, di breve estensione e legate a una situazione contingente, l’Antapodosis sembra avere avuto una gestazione più lunga: i primi quattro libri e i primi 32 capitoli del quinto, che trattano fatti entro il 947, sono stati scritti prima dell’incoronazione imperiale di Ottone del 962, e probabilmente mentre l’imperatore bizantino Costantino VII, morto il 9 novembre 959, era ancora in vita; la parte che possediamo del sesto libro (che racconta un fatto del 949 e che fu probabilmente l’unica che venne scritta) è invece successiva all’incoronazione di Ottone, e a quest’epoca sarà da riferire anche l’ultimo capitolo del quinto libro, che racconta un fatto non esattamente databile, ma che nel manoscritto principale fa corpo con il sesto libro. Queste sezioni più recenti potrebbero essere stati composte al ritorno dall’ambasceria costantinopolitana del 968 (cfr. Arnaldi, Introduzione, cit., pp. XXXVII-XXXIX).

31 L’opera sarà citata da Liutprando da Cremona, De Iohanne papa et Ottone imperatore. Crimini, deposizione e morte di un pontefice maledetto, a cura di P. Chiesa, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2018.

32 Il testo si può leggere in Liudprandi Cremonensis Opera omnia, cit., pp. 187-218.

33 Ant. I 42; V 33.

34 Ant. III 1. la forma del testo che abbiamo presentato è quello della redazione finale dell’opera; ma in una fase precedente Liutprando aveva utilizzato in modo più massiccio il greco, aumentando lo smalto satirico: i nomi Lamia e Iezabel erano perciò scritti in lettere greche, al posto di tyranízat, atque uxoris eius Willae, quae si leggeva τυρανιζει και της γυναικος αθτου της Υουιλλας η, e al posto di hoc uno Berengario scilicet impio si leggeva τουτου του ασεβους.

35 Ant. II 33; IV 8.11; V 10-11.27.29-30.32-33.

36 In particolare nello straordinario incipit a sorpresa dell’Hist. Ott. (par. 1), dove Liutprando stravolge la consueta formula di datazione per bollare Berengario (e suo figlio Adalberto) di tirannia: Regnantibus immo saevientibus in Italia et ut verius fateamus tyrannidem exercentibus Berengario atque Adalberto... Ma cfr. anche Leg. 5, dove si dice che Berengario e Adalberto suggerente diabolo perfide violarunt il patto vassallatico con cui si erano legati a Ottone.

37 Ant. V 30.

38 Ant. VI, 2.6.

39 Sull’epoca e le probabili motivazioni della stesura del libro VI cfr. sopra, nota 30.

40 Cfr. P. Chiesa, Leggere l’Antapodosis, in Liutprando, Antapodosis, cit., pp. XLIII-LXV, alle pp. LVI-LVIII; Id., Dalla Storia alle storie, cit.

41 Uno degli imperatori successivi, Arnolfo di Carinzia, era ancora discendente di Carlo Magno in via patrilineare, essendo figlio di Carlomanno, figlio di Ludovico il Germanico e dunque nipote del fondatore; ma era figlio illegittimo.

42 Il padre di Adalberto, Berengario di Ivrea, era figlio di Gisla, figlia di Berengario del Friuli, a sua volta figlio di Gisla, figlia dell’imperatore Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno. La madre di Adalberto, Guilla, era figlia di Bosone di Arles, figlio di Berta di Lotaringia, figlia di Lotario II di Lotaringia, figlio di Lotario imperatore, a sua volta figlio di Ludovico il Pio. In Adalberto si ricongiungevano perciò, in linea matrilineare, due rami dei nipoti diretti di Carlo Magno. Devo l’interpretazione dinastica, che spingerebbe i pubblicisti di Ottone a sminuire la casa dei marchesi d’Ivrea, a Giacomo Vignodelli, che sul tema ha pubblicato il paper Imperial Blood: Liutprand of Cremona and the Carlongian Descent of King Adalbert of Italy.

43 Ant. II 25.

44 Ant. II 15.

45 Ant. V 32.

46 Ant. V 27.

47 Ant. IV 28.

48 Ant. II 62.

49 Ant. IV 15.

50 Ant. IV 14.

51 Ant. IV 8 (Berengarius iste, cuius tyrannide tota nunc luget Italia), da collegare all’incipit dell’Historia Ottonis che abbiamo citato alla nota 36.

52 Hist. Ott. 15.

53 Cfr. G. Arnaldi, Mito e realtà del secolo X romano e papale, in Il secolo di ferro. Mito e realtà del secolo X, Spoleto, CISAM, 1999, pp. 27-53.

54 Hist. Ott. 17.

55 Relatio 12; cfr. G. Arnaldi, Liutprando e l’idea di Roma nel medioevo, «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 79 (1956), pp. 23-34; Id. Liutprando di Cremona: un detrattore di Roma e dei Romani?, «Studi Romani» 52 (2005), pp. 12-50.

56 Ant. I 28-31.

57 Ant. II 48: ne amasii sui ducentorum miliorum interpositione, quibus Ravenna sequestratur Roma, rarissimo concubitu potiretur.

58 Ant. III 42-43.

59 Ant. 45.

60 Relatio 3.

61 Fra queste poche fonti si possono annoverare un’opera di storiografia naïf, il Chronicon di Benedetto di Sant’Andrea al Soratte, che racconta le vicende romane da un osservatorio monastico non schierato (Il Chronicon diBenedetto monaco di S.Andrea al Soratte e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, ed. G. Zucchetti, Roma, Tipografia del Senato, 1920 [Fonti per la storia d’Italia 55]); un’opera oscura fino all’incomprensibile, ilPolipticum di Attone, arcivescovo di Vercelli, interpretato oggi come anti-ottoniana (cfr. G. Vignodelli, Il filo a piombo.Il Perpendiculum di Attone di Vercelli e la storia politica del regno italico, Spoleto, CISAM, 2011); gliAtti del sinodo romano del febbraio 964, riunito da Giovanni XII, una volta rientrato a Roma dopo la sua deposizione (cfr. Liutprando di Cremona,De Iohanne papa, cit. pp. 100-8). Tutti documenti con una trasmissione minimale, che non ebbero mai efficacia storica e politica.