di Daniele Morgese

Durante una conferenza collaterale all’evento “La Storia in piazza” (27-30 marzo 2025), Giuseppe Nifosì, storico dell’arte e divulgatore di fama nazionale, a proposito dei social si espresse così: “se li prendiamo come integratori, non c’è nulla di male. Ma non possono sostituirsi, per definizione. Solo integrare”.

Ciò che stiamo vivendo è soltanto la prima ondata di una tempesta della quale non conosciamo minimamente le dimensioni e la cui velocità appare vertiginosa. Ogni giorno appaiono sviluppi solo poco prima incredibili, e ci vuol poco a perdere la barra, soprattutto se questi confluiscono su terreni viscosi come i social, che hanno reso labili i confini tra attendibile e parziale, reale e fake. Certamente potremmo chiudere gli occhi, nella speranza che lo tsunami passi senza conseguenze. Sappiamo tutti che ciò non accadrà. Perciò, pur rischiando enormi mal di testa, conviene dialogare con questi strumenti, provando a istituzionalizzarli, sfruttarli e ricondurli a una forma controllata, cercando di capire in che modo possono essere impiegati almeno come integratori, nei nostri progetti formativi, senza correre il rischio che vengano assunti acriticamente.

Fig.1: POV: You wake up, profilo Histairy_filmsL’ascesa irresistibile del Pov

Fig.1: POV: You wake up, profilo Histairy_filmsL’ascesa irresistibile del Pov

Il primo fenomeno, o quello maggiormente in ascesa, è il proliferare di pagine Instagram e TikTok nelle quali, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, si creano Pov (Point of View) di argomentazione storica: “ti svegli nell’URSS nel 1970”; “ti svegli e sei la regina di Francia il giorno della decapitazione” (e così via).

L’account più famoso è Histairy_films, con più di un milione di follower, ma potrei continuare con Lookintohistory e altri. Ogni giorno ne sbuca uno nuovo. Queste pagine non hanno alcuna pretesa scientifica. Alternano contenuti accurati ad altri ironici o spettacolari (come quello in cui “sei Noé il giorno del Diluvio”, o “che cosa sarebbe successo se Giulio Cesare avesse avuto un iphone”). Nessuna pretesa scientifica. Puntano a intrattenere, non a informare.

Ciò che ci deve far riflettere, è che – per divertire – scelgono dei contenuti storici. Ma il loro successo ci porta a una considerazione: nonostante una credenza diffusa fra storici e insegnanti, la storia circola nella società. Esiste un bisogno di storia che i manuali scolastici o i testi specialistici non riescono a intercettare. Altrimenti non si spiegherebbe la popolarità di questi prodotti. Certo, l’affidabilità storiografica può essere discutibile, ma hanno dalla loro il fatto che sono più suggestivi e coinvolgenti di reperti fotografici o descrizioni scritte, e quindi hanno un maggior impatto di pubblico. Lo sappiamo: usando un visore VR, per quanto non propriamente accurata, l’esperienza della vita di una trincea della Francia del 1916 potrebbe essere maggiormente suggestiva di una semplice documentazione fotografica.

Vecchi e nuovi media come strumenti didattici

La riflessione è quindi di metodo e forma: perché non integrare il materiale standard creando contenuti simili ma maggiormente scrupolosi, con l’aiuto dell’AI? In fondo non è tanto diverso da ciò che abbiamo imparato a fare con i film, quando abbiamo mostrato Troy di Petersen (2004), Alexander di Oliver Stone (2004), Il Gladiatore di Ridley Scott (2000), o serie pluripremiate come Vikings (2013-21). Al principio ne mostravano le inesattezze, poi abbiamo cominciato a vestire i panni di esperti di sceneggiature e di costumi: e abbiamo visto che la cosa diventava molto più divertente, anche dal punto di vista del contenuto storico. Per la serie tv Spartacus, per fare un esempio tra mille, sono stati coinvolti due docenti di Storia Antica e Archeologia dell'Università del Missouri, Aaron W. Irvin e Jeffrey A. Stevens.

Cambiano gli strumenti, non le dinamiche. Insegnare storia con i film è ormai un capitolo canonico della didattica della storia, fin dai tempi di Pierre Sorlin, recentemente scomparso, pioniere di studi che hanno riscosso un buon seguito anche in Italia. Perché non aprire un altro capitolo?

I social vedono inoltre l’ascesa di divulgatori che paiono arrivati dal nulla, che mescolano Geopolitica e Storia, come Simone Guida, fondatore di NovaLectio, o che come Daniela Tedone o Andrea Passador, sfruttano la lezione di Robert Darnton, lo studioso che ci ha insegnato i misteri della storia culturale, per svelare aneddoti e curiosità che illustrano fenomeni e dinamiche più complesse, come il video su Giulio Mazzarino e la nascita della presunta antipatia tra italiani e francesi, ma senza il corredo di note e di erudizione richieste allo storico di professione. I loro video sottostanno più alle regole dello storytelling che non a quelle accademiche. Sono accattivanti e fanno incetta di visualizzazioni.

Certamente, non danno possibilità di contraddittorio e, laddove questo accada, i social non sono l’ambiente ideale per una discussione accademica, inquinata com’è da commenti che hanno altra natura, come ci ha ben avvertito Francesco Filippi nella sua Guida Semiseria per aspiranti storici social (2022), ma possono essere degli ami per agganciare possibili prede incuriosite1. Perché possono diventare come patatine: una tira l’altra, finché non ti accorgi di aver solo aperto lo stomaco. Ma questo è proprio lo scopo principale del bravo insegnante, che, secondo Jean Astolfi, fa venire l’appetito senza ingolfare gli allievi con tonnellate di materiali.

Demonizzare i Social non li farà sparire. Né possiamo pensare di controbattere delle tendenze diventando a nostra volta influencer. E nemmeno possiamo continuare a credere che basti pubblicare un buon lavoro per aver compiuto il nostro dovere. Da questo punto di vista è ammirevole quanto hanno fatto storici come Mimmo Franzinelli, che ha creato un profilo fb interamente dedicato alla storia e ai dibattiti che questa suscita (da visitare, soprattutto per chi si occupa di storia contemporanea). Facebook è solo un buon primo passo.

Fig.2: Trump Gaza, estratti del video pubblicati sul sito de "Il Foglio"Ma che storia raccontano i social?

Fig.2: Trump Gaza, estratti del video pubblicati sul sito de "Il Foglio"Ma che storia raccontano i social?

I contenuti circolanti nei social siano tutti di medio-basso livello? È un’impresa verificarli. A volte si parla di argomenti così specifici o sui quali c’è così poca letteratura che è praticamente impossibile stanare le inesattezze.

Ma non tutto è così disastroso. I social, infatti, proprio perché si nutrono di numeri e di reputazione, non perdonano nulla. Se un utente ti scopre a dire una sciocchezza, ci mette un attimo a togliere il “follow”: altri lo seguiranno immediatamente. Quindi l’interesse, soprattutto per progetti più strutturati come Nova Lectio, è quello di essere non solo qualitativamente attraenti, ma anche il più accurati possibile. Nova Lectio ha raggiunto i 182 mila follower. Se un libro di storia vende più di duemila copie, l’editore spolvera dalla sua cantina il vino buono. (Ma Lucia Boschetti ci fornisce delle buone dritte per navigare con qualche sicurezza in rete: Insegnare storia con le nuove tecnologie, Carocci, 2022, pp. 27 e ss)

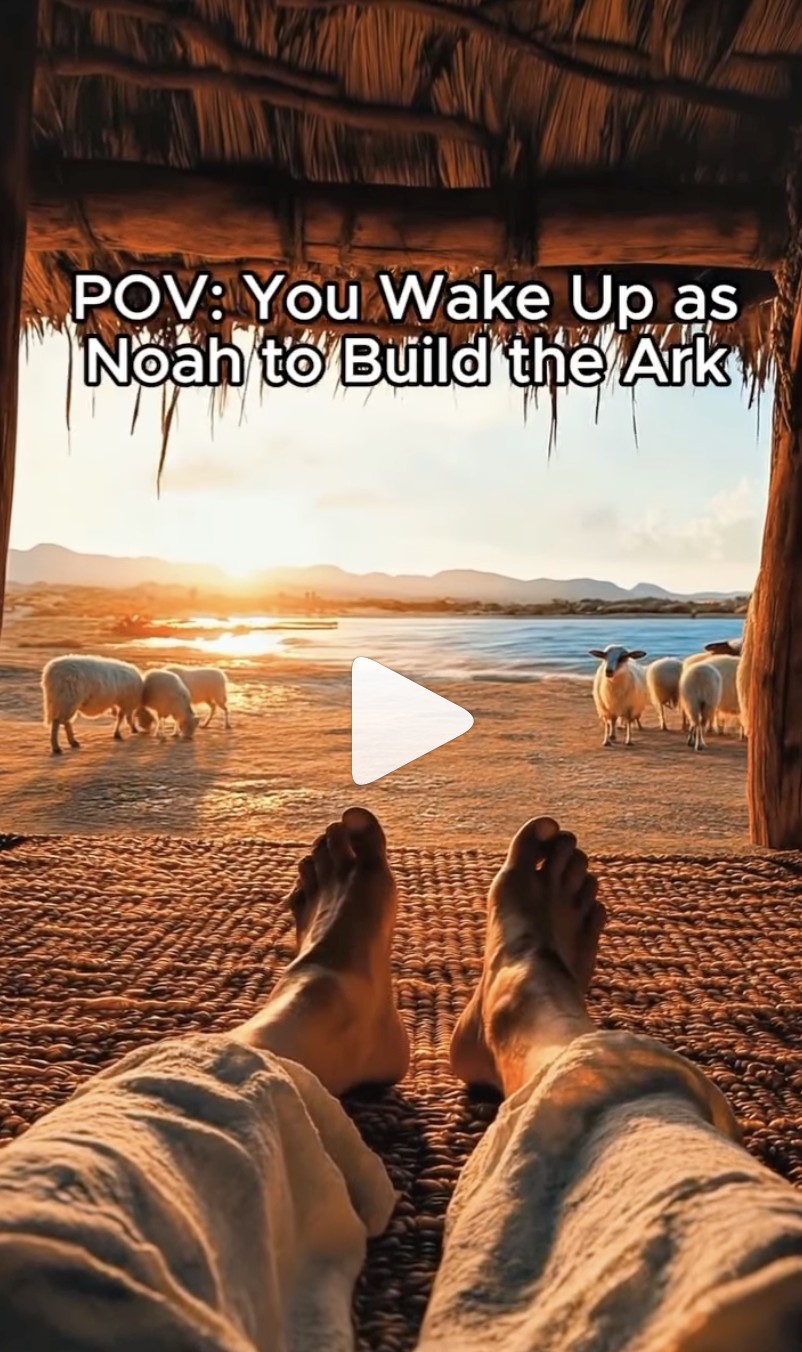

Fig.3: Illustrazione dei ragazzi con i VR FonteRiprendiamo il suggerimento di Nifosì e chiediamoci in che cosa consiste l’integrazione che lui propone. Gli storici già si stanno dando da fare in questo campo. La public history ha proprio lo scopo di “rubare” ai signori della comunicazione i segreti per poter raccontare storia al di fuori dell’Accademia: la buona sintesi di Marcello Ravveduto ci può aiutare (Micciché, Ravveduto, Pizzirusso, Il primo libro di didattica della storia, Einaudi 2025,). Da insegnanti ci possiamo chiedere in che modo questi segreti possono aiutarci nel nostro lavoro?

Fig.3: Illustrazione dei ragazzi con i VR FonteRiprendiamo il suggerimento di Nifosì e chiediamoci in che cosa consiste l’integrazione che lui propone. Gli storici già si stanno dando da fare in questo campo. La public history ha proprio lo scopo di “rubare” ai signori della comunicazione i segreti per poter raccontare storia al di fuori dell’Accademia: la buona sintesi di Marcello Ravveduto ci può aiutare (Micciché, Ravveduto, Pizzirusso, Il primo libro di didattica della storia, Einaudi 2025,). Da insegnanti ci possiamo chiedere in che modo questi segreti possono aiutarci nel nostro lavoro?

In primo luogo non ad abbandonare la lezione frontale (come teme Ernesto Galli della Loggia), ma, paradossalmente, a renderla più attraente, alternando momenti di racconto e di ascolto o a momenti di interazione. Ma si aprono anche prospettive laboratoriali, se suggeriamo agli studenti di creare proprie versioni di contenuti video (con piattaforme che utilizzano l’AI come Synthesia o Invideo, ma Canva ne sta aprendo una sezione dedicata)2. E se non video, magari anche audio: creare un podcast è diventato di una semplicità clamorosa.

Inoltre, possiamo sollecitare gli allievi ad analizzare criticamente i prodotti circolanti: è uno degli obiettivi fondamentali dell’apprendimento nel XXI secolo, quello di imparare a distinguere verità e post-verità3. E, infine, sarà importante ragionare sull’uso che si fa di simili contenuti. Ad esempio, video postato dal presidente Trump e generato con l’AI in cui lui e Netanyahu brindano in un resort a Gaza, per quanto delirante, ha un contenuto politico che vale la pena esplicitare e commentare in classe, così come i suoi travestimenti da papa o da Superman .

Certo, questo è solo un primo sondaggio: ma già lascia intravedere buone possibilità didattiche che giustificano chi ritiene che questi strumenti possano rendere la nostra disciplina più attraente. E aprono la strada ad altri contributi, più analitici, per vedere come si realizza un podcast o un altro contenuto social4.

Bibliografia

I. Syaimak, A. Aemy e M. Saiful Islam, History learning with TikTok, in International Teaching Aid Competition, Universiti Teknologi MARA, Kedah, 2023, pp. 604-607.

F. Filippi, Guida semiseria per aspiranti storici social, Bollati Boringhieri, 2022.

M. Ravveduto, Facebook Between Past and Present, in Public History Weekly Vol. 10. Pag.2-6 (2022).

S. Decenilla, R. Apolinario , Z. Cuaton, C. Clarido, Improving Student Knowledge on Selected History Topics through Tiktok Platform as Digital Learning Tool, Journal of Digital Learning and Education, Vol. 02, No.3 (2022): 134-149.

K. Ruchniewicz, Do we need a Code of Ethics for Public History?, Public History Weekly, January 2020.

F. Handayani, Instagram as a teaching tool? Really? - Iselt4, 2016.

L. Boschetti, S. Ditrani, R. Guazzone, Insegnare storia con le nuove tecnologie. Didattica aumentata per bambini e adolescenti, Carocci, 2022.

B. Howell, J. Siebert, M. Hill, New use of Instagram in design history education, E&PDE, 2019.

P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Marsilio, 2013.

J. P. Astolfi, La saveur des savoirs: Disciplines et plaisir d'apprendre, 2025, ed. Kindle.

R. Adriaansen, Historical Analogies and Historical Consciousness: User-Generated History Lessons on TikTok, in Carretero, M., Cantabrana, M., Parellada, C. (eds) History Education in the Digital Age, Springer, 2022.

Note

1 M. Ravveduto, Facebook Between Past and Present, in “Public History Weekly, 27 gennaio 2022.

2 S. Decenilla, R. Apolinario , Z. Cuaton, C. Clarido, Improving Student Knowledge on Selected History Topics through Tiktok Platform as Digital Learning Tool, in “Journal of Digital Learning and Education”, Vol. 02, No.3 (2022): 134-149;

3 K. Ruchniewicz, Do we need a Code of Ethics for Public History?, in “Public History Weekly”, January 2020.

4 Robbert-Jan Adriaansen, Historical Analogies and Historical Consciousness: User-Generated History Lessons on TikTok, in Carretero, M., Cantabrana, M., Parellada, C. (eds) History Education in the Digital Age, Springer, 2022.