Autore: Antonio Brusa

Problemi teorici e pratici di didattica controfattuale

E se a Iwo Jima avessero vinto i giapponesi?

Indice

1. Contro la storia controfattuale

2. Tito Livio, l’alternativo

3. Lo sviluppo ineguale della didattica controfattuale

4. Culture storiche in alternativa

5. Una visione critica della controfattualità

6. Un profilo professionale moderno

Bibliografia

1. Contro la storia controfattuale

“Stronzata antistorica”. Non è molto fine la versione italiana del tedesco Geschichtswissenschlopff, ma è proprio questa l’espressione, con la quale Marx bollò le speculazioni di Proudhon, e che E.P. Thompson riutilizzò per liquidare l’emergere, negli anni ’70 del secolo scorso, della storia controfattuale. Thompson era un punto di riferimento della storia marxista inglese, perennemente in lite con M. Oakeshott, filosofo e storico conservatore. Ma sulla storia controfattuale i due ragionavano all’unisono: unhistorical shit.

Sulla stessa linea si muove oggi Richard J. Evans, per il quale la storia controfattuale è poco più di un gioco di società. Il suo successo, argomenta, è frutto della crisi delle grandi visioni storiche progressiste, il marxismo in primis, con la conseguente ricerca nostalgica di passati alternativi, tipica dei pensatori di destra. E’ figlio del postmodernismo e del predominio mondiale della storia culturale. E’ in stretta relazione con l’invasione di fiction e di giochi che saccheggiano alla storia scenari, protagonisti e avventure. Il suo recentissimo libro non è stato tradotto in Italia, ma ne potete già vedere le ampie recensioni in rete di Cass R. Sunstein(dal quale ho ricavato la notizia dell’epiteto anglo-tedesco) e di Howen Hatherley.

“ E se i cinesi fossero sbarcati sulla Luna?” ipotizza la copertina del libro di Richard J. Evans,The altered Past. Counterfactuals in History

“ E se i cinesi fossero sbarcati sulla Luna?” ipotizza la copertina del libro di Richard J. Evans,The altered Past. Counterfactuals in History

Questa vicenda storiografica è oggetto della trattazione di Luigi Cajani, che riproporremo presto su HL; mentre in Gioco e Creatività, sempre su HL, abbiamo raccontato i primi accenni di “conversione” alla controfattualità della storiografia italiana. Dalla tradizionale avversione storiografica parte anche Juliàn Pelegrìn, nell’ultimo numero di “Iber”, rivista spagnola di didattica della storia, in un intervento che affronta la questione dell’uso didattico di questo genere storiografico, e che costituisce la traccia di questo intervento.

Come molti, Juliàn Pelegrìn ricorda i padri nobili della storia alternativa: Erodoto, Tucidide, Tacito e Tito Livio. Mi sembra utile impostare un ragionamento didattico cominciando da quest’ultimo e dalla sua ipotesi controfattuale: “e se Alessandro Magno avesse combattuto contro i romani?”.

La leggiamo nel nono libro delle sue storie (par. 13-19).

2. Tito Livio, l’alternativo

Dopo aver raccontato l’umiliazione delle forche caudine, nella seconda guerra sannitica, Tito Livio passa a parlare della vendetta che i romani si presero nel 315 a Lucera, dove i sanniti si erano asserragliati con i 600 ostaggi che avevano ottenuto a Caudio. Papirio li sconfigge, libera i prigionieri romani e poi costringe i sanniti all’identico disonore: sfilare disarmati e nudi fra due ali di nemici che li sbeffeggiano e,se osano alzare gli occhi, li colpiscono a morte.

Lucio Papirio Cursore era una sorta di Achille piè veloce, come sottolinea il soprannome. Per i suoi concittadini fu l’eroe della riscossa romana. Ancora dopo tre secoli, la soddisfazione per la sua impresa era talmente viva, che Tito Livio si lasciò scappare il paragone: “Papirio sarebbe stato pari a Alessandro Magno, solo se questi avesse deciso di invadere l’Europa, dopo aver domato l’Asia”. E di lì, l’appetito vien mangiando, si gettò in un autentico racconto controfattuale, perché immaginò un passato diverso, in cui Alessandro sarebbe venuto in Italia con il suo esercito, e fece sua quella domanda, che – ne sono convinto - molti a Roma si facevano: “Come sarebbe finito lo scontro fra il Grande Macedone e i romani?"

Bella domanda. Mi ricorda certi vecchi b movies, nei quali si mettevano contro eroi di saghe diverse (Ercole contro Maciste, o Zorro contro D’Artagnan). Appunto: unhistorical shit. Ma Livio faceva sul serio, e decideva l’esito di questa storia alternativa sulla base del confronto analitico delle forze. I romani avrebbero schierato 150 mila uomini; Alessandro ne aveva appena poche decine di migliaia, per giunta soldati vecchi e prostrati da un viaggio lunghissimo. I romani potevano mettere in campo contemporaneamente cinque eserciti; Alessandro uno solo. Lui fu il più grande e il più lodato, d’accordo. Ma fu l’unico, mentre i romani ne avevano a bizzeffe, di grandi generali che potevano fargli fronte. Livio li elenca, a partire appunto da quel Papirio Cursore che aveva appena finito di malmenare i sanniti. E, infine, se si fosse azzardato a sbarcare in Italia, Alessandro non avrebbe trovato di fronte a sé un impero di gente rammollita dalle ricchezze, ma una penisola abitata da popoli indomiti. E quelli che non erano già alleati dei romani (aumentando la loro già grande forza), anche se fossero passati dalla parte sua, sarebbero stati indeboliti dalle lunghe guerre contro Roma, come in effetti era accaduto ai sanniti. Tirando le somme, non ci sarebbe stata partita.

E’ vero, per i romani la storia era opus rhetoricum maximum; l’idea che avevano dei persiani era quella malevola costruita dai greci, e non guasta ricordare che Livio non perde occasione per celebrare l’Urbe. Ma questa volta lo fa con lo stratagemma del passato alternativo, che sviluppa con gusto e applicazione per qualche pagina. Questa soluzione gli permette di elaborare un ragionamento analitico e di giungere a una conclusione motivata. Roma non è soltanto la grande potenza del presente. E’ la potenza più grande mai esistita. Questo giudizio è il frutto di una sorta di esperimento mentale limite: mettere a confronto la forza romana con ciò che, in quel momento, tutti ritenevano il soggetto invicibile per antonomasia. Una sorta di “stress storiografico” che è cosiderato un metodo accettabile, anche da storici avversi alla controfattualità, come Evans.

Ma c’è un altro dato che lo storico ci insegna. Livio non immagina che Alessandro si confronti con la Roma del I secolo, quella che aveva già sbaragliato qualsiasi rivale nell’area mediterranea. Pone il raffronto nel passato, al tempo delle guerre sannitiche. Ci illustra, con un’evidenza viva, che già a quel tempo Roma era la potenza più temibile dell’ecumene. Perciò, mentre Alessandro conquistava l’impero persiano, in Europa si era già formata una realtà politica, sociale e militare che gli poteva tenere testa. E questa, certamente, sarebbe una bella scoperta nelle nostre scuole, dove la storia greca e quella romana si insegnano in anni distinti, diffondendo fra gli studenti la convinzione che appartengano a due epoche diverse e che, al tempo di Alessandro e dei regni ellenistici, Roma era una potenza regionale, “limitata alla penisola”.

In questaucronia Alessandro Magno sopravvive alla febbre che lo uccise a Babilonia e consolida il suo impero. Poi, a differenza di quanto ipotizzava Alexander Demandt, storico antichista tedesco, non conquista l’India e non contribuisce perciò a diffondere il buddismo in Occidente; al contrario, i suoi discendenti, scacciati da nomadi asiatici, si rifanno sull’Occidente che conquistano. Nel frattempo, la potenza cartaginese si sviluppa. Lo scontro fra le due superpotenze occidentali avviene, come di prammatica, a Zama, nel 202.

In questaucronia Alessandro Magno sopravvive alla febbre che lo uccise a Babilonia e consolida il suo impero. Poi, a differenza di quanto ipotizzava Alexander Demandt, storico antichista tedesco, non conquista l’India e non contribuisce perciò a diffondere il buddismo in Occidente; al contrario, i suoi discendenti, scacciati da nomadi asiatici, si rifanno sull’Occidente che conquistano. Nel frattempo, la potenza cartaginese si sviluppa. Lo scontro fra le due superpotenze occidentali avviene, come di prammatica, a Zama, nel 202.

3. Lo sviluppo ineguale della didattica controfattuale

Le scuole anglosassoni hanno intuito ben presto l’utilità didattica della storia controfattuale. Peregrìn racconta come, fin dal 1969, Wayne Dumas riconoscesse il suo potere “inusualmente stimolante”, la sua capacità di coinvolgere gli allievi in ricerche attive, “a fare qualcosa con la storia”, di mostrare relazioni di causa-effetto, di stabilire relazioni fra passato e presente e di immaginare il futuro. Come si vede, fin dall’inizio fu chiaro e appetibile il quadro dei vantaggi didattici: un complesso di obiettivi che resterà sostanzialmente inalterato nei decenni successivi.

L’Italia era lì, a ruota. Basti pensare al manuale, scritto da Franco di Tondo e da Giorgio Guadagni (La storia e i suoi problemi, Loescher, Torino 1970), uno dei più diffusi a quel tempo, che introdusse fra le attività didattiche un esercizio del tipo “Se tu fossi un mercante fenicio…”, un primo e audacissimo, per i tempi, abbozzo di storia empatica. Al principio degli anni ’80 risale “Il gioco della storia”, la mostra itinerante organizzata dal Cidi di Bari, con i primi giochi che sperimentavamo nelle scuole medie e che raccolsi successivamente in Guida al manuale di storia(Editori Riuniti, Roma 1985), fra i quali vi erano dei piccoli esperimenti di storia controfattuale, a partire dalla celebre ipotesi di Erodoto (“E se il Nilo non sfociasse nel Mediterraneo…?”).

In una ipotesi alternativa della storia scolastica italiana, il nostro paese reggerebbe il passo, se quelli (ed altri) spunti individuali fossero stati sorretti dall’investimento istituzionale, sia nella ricerca teorica, sia nella formazione dei professori, sia nella produzione di materiali di insegnamento. Non essendo accaduto nulla di tutto ciò, la didattica controfattuale (come tanti altri aspetti della formazione professionale del docente di storia) resta una risorsa per minoranze. Induce a queste riflessioni l’articolo di Peregrìn, nel quale si mostra come la Spagna, pur iniziando questo percorso molto più tardi, intorno agli anni ’90, ha messo in campo una nutrita batteria di ricercatori universitari, che in soli due decenni hanno accumulato un’attrezzatura teorica e pratica al servizio del docente, in buona misura disponibile anche online.

Al di là dell’amarezza per un’ennesima occasione persa, questa vicenda mostra come sia particolarmente ardua, oggi, la questione del ringiovanimento delle pratiche di insegnamentoe della formazione culturale dei docenti. Le tecniche didattiche, infatti, superano agevolmente frontiere e arretratezze istituzionali. Irrompono nelle aule senza chiedere permessi. Perciò, non è inconsueto che allievi italiani vengano invitati a calarsi nei panni di un dato personaggio storico, o a ipotizzare esiti diversi di una determinata vicenda studiata nel manuale. Spesso sotto le vesti della “didattica creativa”, frammenti e suggestioni di didattica controfattuale circolano ampiamente nel nostro paese. La domanda è: come vengono usati?

4. Culture storiche in alternativa

Ci dobbiamo chiedere se si sia diffusa con la stessa facilità la cultura necessaria per gestire correttamente tali pratiche."Once you let the counterfactual genie out of the bag, anything can happen", avverte Evans. Se il genio della controfattualità esce dalla lampada, tutto può succedere. Ecco il primo problema: il professore deve avere la capacità di costruire “campi recintati”, all’interno dei quali gli allievi possano muoversi con libertà, senza combinare troppi pasticci. E questo vuol dire, in partenza, fissare i vincoli storici del gioco controfattuale; nel corso del lavoro, guidare gli allievi lungo ipotesi accettabili, e, alla fine, valutare la congruità degli elaborati. Tutto ciò è possibile soltanto se il professore possiede una buona cultura storica, non solo intorno ai fatti specifici, ma soprattutto sul modo di pensare storicamente.

Luigi Cajani sottolinea la differenza profonda fra una storiografia cresciuta all’ombra di Benedetto Croce, che promoveva appunto lo slogan “La storia non si fa con i se”, e quella che fa riferimento a una folta schiera di storici, da Toynbee a Braudel. Alexander Demandt, che abbiamo già visto a proposito di Alessandro Magno, è lo studioso che, ricorda ancora Cajani, con più convinzione ha sostenuto la necessità del pensiero ipotetico “per evitare ogni appiattimento deterministico o storicistico, e per rimettere in discussione una serie di luoghi comuni sul peso di questo o quel fattore nello sviluppo degli eventi, soprattutto quando si analizzano le cosiddette fasi di transizione o si valuta l'influenza dei personaggi storici”.

Sono due modi di pensare storicamente abbastanza antitetici. Perciò, non sarà senza conseguenze – per il corpo docente - l’aver studiato il passato nel suo svolgimento, cercando di capire nessi e documentazione, o, invece, sforzandosi (anche) di pensare le alternative, chiedendosi continuamente “cosa sarebbe successo se…?”. Questo secondo modo non solo sarebbe più corretto, perché più vicino al modo di ragionare dello storico, ma avrebbe l’altro, decisivo, effetto di formare un personale che, essendo abituato a considerare la storia come una ricostruzione ipotetica del passato, sarebbe più preparato a gestire i tentativi di apprendimento degli allievi, e – nel nostro caso - a guidare i loro ragionamenti controfattuali.

5. Una visione critica della controfattualità

Due osservazioni di Evans, tra loro collegate, ci lasciano intuire un secondo problema didattico. La prima riguarda il fatto che una controfattualità non ben elaborata induce l’allievo a costruire relazioni di un determinismo povero e lineare. Si cambia un evento, un fattore, una scelta e “tutta la storia” successiva prende una piega diversa. La seconda riguarda il fatto che questa nuova traiettoria viene disegnata in funzione di un “desiderio” dell’allievo, spesso un desiderio scolasticamente sollecitato (cambi un fattore e la guerra non scoppia, oppure il debole vince o un sopruso non si compie). Insomma, la storia viene modificata in funzione di un teleologismo altrettanto povero ed elementare.

A queste condizioni, è evidente che il valore formativo di questa strategia è nullo, dal momento che non viene messo in crisi quell’appiattimento deterministico, denunciato da Demandt, né verranno messi in discussione i luoghi comuni della vulgata storica.Più in generale, proprio perché riformula stereotipi correnti sotto le vesti dell’ “alternatività”, non è da sottovalutare il rischio che questo tipo di controfattualità si presti ad essere facile strumento di un uso “populistico” della storia.

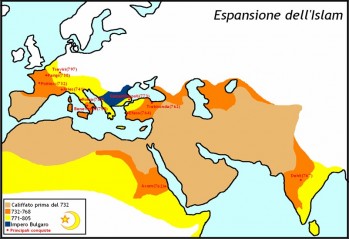

Questa ucronia ripete il luogo comune della “tenaglia araba”: i musulmani vincono a Poitiers, poco dopo si impadroniscono di Costantinopoli e dilagano in Europa, che entra - perciò - a far parte della Umma. Franco Cardini ha avuto buon gioco a smontare questa sorta di domino, ricordando che Costantinopoli è realmente caduta in mano musulmana, ma l’Europa è rimasta cristiana. La storiografia, d’altra parte (come racconta qualsiasi manuale), spiega che la vittoria franca non fermò affatto le scorrerie musulmane (come voleva la propaganda carolingia), che continuarono fino a tutto il X secolo.

Questa ucronia ripete il luogo comune della “tenaglia araba”: i musulmani vincono a Poitiers, poco dopo si impadroniscono di Costantinopoli e dilagano in Europa, che entra - perciò - a far parte della Umma. Franco Cardini ha avuto buon gioco a smontare questa sorta di domino, ricordando che Costantinopoli è realmente caduta in mano musulmana, ma l’Europa è rimasta cristiana. La storiografia, d’altra parte (come racconta qualsiasi manuale), spiega che la vittoria franca non fermò affatto le scorrerie musulmane (come voleva la propaganda carolingia), che continuarono fino a tutto il X secolo.

Questa controfattualità banale richiama alla mente una delle misconoscenze più diffuse nella storia scolastica tradizionale: quella che riguarda gli “eventi miracolosi”. Un esempio notissimo è costituito dalla battaglia di Poitiers (732). L’importanza della vittoria di Carlo Martello, infatti, è dimostrata tradizionalmente con un “gioco del se" antichissimo, quanto occulto: “se avessero vinto gli arabi, la storia euromediterranea sarebbe totalmente diversa”. Giuseppe Sergiha smantellato la connessione rozza, che lega abusivamente una vittoria, decisiva solo per la futura dinastia carolingia, al destino di un continente.

Tale è l’”evento miracoloso”, così lo definisce Sergi: una vittoria, l’uso della staffa, l’adozione dell’aratro pesante, e la storia cambia il suo corso. Una misconoscenza, appunto, che va combattuta lavorando sulla visione complessa e problematica del passato: sia nell’insegnamento tradizionale, sia in quello che incorpora tecniche innovative.

Ecco un’altra storia alternativapiù critica della precedente, perché non tiene conto soltanto del punto di vista occidentale, ma di ciò che succede nel campo musulmano. Gli arabi vincono a Poitiers. Carlo viene mandato come ostaggio in Egitto, ma la vittoria è la scintilla che fa esplodere la rivolta berbera, contribuendo a frantumare ulteriormente il mondo musulmano. Le armate della mezzaluna avanzano, comunque, fino a Parigi, la più grande città occidentale (con Roma), dove Pipino, che in questa storia alternativa non ha potuto sfruttare il volano ideologico della vittoria e quindi governa solo una parte del regno franco, riesce a organizzare la resistenza e a respingerle. Da questa vittoria riporta l’epiteto, col quale verrà studiato nelle scuole del mondo parallelo: “Pipino Martello”.

Ecco un’altra storia alternativapiù critica della precedente, perché non tiene conto soltanto del punto di vista occidentale, ma di ciò che succede nel campo musulmano. Gli arabi vincono a Poitiers. Carlo viene mandato come ostaggio in Egitto, ma la vittoria è la scintilla che fa esplodere la rivolta berbera, contribuendo a frantumare ulteriormente il mondo musulmano. Le armate della mezzaluna avanzano, comunque, fino a Parigi, la più grande città occidentale (con Roma), dove Pipino, che in questa storia alternativa non ha potuto sfruttare il volano ideologico della vittoria e quindi governa solo una parte del regno franco, riesce a organizzare la resistenza e a respingerle. Da questa vittoria riporta l’epiteto, col quale verrà studiato nelle scuole del mondo parallelo: “Pipino Martello”.

Il contrasto fra l’irriproducibile complessità della storia e la relativa linearità della vicenda alternativa (come spesso viene immaginata dagli allievi) è ambivalente. E’ del tutto negativo, se il professore non lo avverte e non apre su questo la discussione, proprio per i motivi che abbiamo appena visto. Al contrario, diventa una risorsa eccellente, se lo scarto può essere messo in evidenza nel corso del debriefing. Questa operazione è facilitata dal fatto che si lavora sulle esperienze degli allievi, che possono essere guidati a ragionare sul problema che nella realtà storica esiste sempre qualche variabile che non è stata presa in considerazione. Il gioco controfattuale, quindi, può diventare l’occasione per una riflessione epistemologica sulla storia, perché riuscirebbe a rendere concreta una tematica che normalmente viene percepita dagli allievi come un’astrazione inafferrabile.

Ecco, dunque, un secondo buon risultato di questa didattica, da aggiungere alla critica alle visioni stereotipate: affrontare in classe gli aspetti teorici del pensiero storico. Concludendo un report sulle sue esperienze scolastiche, Deborah Vess scrive: “lo sforzo di calarsi nel punto di vista del passato costringe gli studenti ad assumere un ruolo attivo e creativo nello studio della storia, nel quale se la devono vedere con i più sottili problemi della filosofia della storia”.

6. Un profilo professionale moderno

Un errore diffuso è quello di caricare un dato strumento didattico di ogni sorta di beneficio. Vale anche per la didattica controfattuale. Da sola non darà gli obiettivi che abbiamo citato sopra. Essa fa parte di un complesso di pratiche innovative, il cui scopo comune è quello di avviare l’allievo al “pensare storicamente” (un obiettivo che, è bene chiarirlo ogni volta, non può prescindere dall’acquisizione delle conoscenze storiche). Queste strategie, elaborate nella loro maggioranza nell’ultimo mezzo secolo, disegnano un profilo professionale alquanto diverso da quello che convenzionalmente consideriamo “tradizionale”, e al quale le nostre Università sono legate. Rachel G. Ragland, parlando dei cambiamenti dei punti di vista degli insegnanti di secondaria americani, ne elenca alcune. Le riporto solo a titolo di esempio: la controfattualità è una delle tante strategie. Queste, peraltro, non sono delle novità per il docente italiano, e questo non è nemmeno l’elenco completo delle strategie che, sulla scorta della ricerca didattica attuale, si possono realizzare in classe.

Il fatto nuovo, probabilmente, è un docente che le consideri normali, e ne faccia un uso quotidiano.

1. Usare fonti

2. Analizzare artefatti storici

3. Mettere in campo attività del “fare storia” (interpretare, presentare una o più cause di eventi, argomentare sulla base di fonti, ecc.)

4. Ricerche tematiche su materiali vari

5. Schemi concettuali per organizzare la lettura di materiali diversi

6. Uso di organizzatori grafici e mappe concettuali

7. Uso di media e multimedia

8. Approccio controfattuale

9. Approcci narrativi

10. Giochi e giochi di ruolo

11. Uso di risorse dell’ambiente

Bibliografia

Antonio Brusa, Guida al manuale di storia, Editori Riuniti, Roma 1985

Deborah Vess, Creative Writing and the Historian: An Active Learning Model for Teaching the Craft of History, in “The History Teacher”, Vol. 30, No. 1 (Nov., 1996), pp. 45-53

Luigi Cajani, Die Zeitmaschine: Anmerkungen zu einem Benutzer handbuch, in Was Wäre Wenn: Alternativ- und Parallelgeschichte. Brücken zwischen Phantasie und Wirklichkeit, edited by Michael Salewski, Stuttgart, Steiner, 1999, pp. 54-63

Luigi Cajani, Immagini del futuro, in "I viaggi di Erodoto", anno 5, numero 13, aprile 1991, pp. 86-98.

Rachel G. Ragland, Changing Secondary Teachers' Views of Teaching American History, in “The History Teacher”, Vol. 40, No. 2 (Feb., 2007), pp. 219-246

Giuseppe Sergi, La staffa: invenzione o adozione progressiva?, in “Nuvole”, n. 25, http://www.nuvole.it/arretrati/numero25/pdf/06e-Sergi-Staffa.pdf

Juliàn Pelegrín, La historia alternativa como herramienta didáctica: una revisión historiográfica, Proyecto CLIO, 36. ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es

Juliàn Pelegrìn, Historia contrafàctica y didàctica de la historia, in “Iber”, 78, 2014, pp. 53-69

Richard J. Evans, Altered Pasts: Counterfactuals in History (The Menahem Stern Jerusalem Lectures), Brandeis 2014