di Daniele Boschi

“Historia Ludens” ha già pubblicato di recente diversi articoli sulla storia della schiavitù (dall’intervento di Antonio Brusa sui grandi tabù della tratta dei neri alla sitografia curata da Antonio Prampolini) e sugli attacchi alle statue promossi dal Black Lives Matter (il 9 luglio, il 7 ottobre e il 4 novembre del 2020). Questo articolo si propone di sviluppare ulteriormente questo filone di ricerca.

Introduzione

“Nell’agosto del 1619, una nave apparve in questo punto dell’orizzonte, vicino Point Comfort, un porto sulla costa della colonia britannica della Virginia. Trasportava più di 20 africani ridotti in schiavitù, che furono venduti ai coloni. L’America non era ancora l’America, ma questo fu il momento in cui ebbe inizio. Nessun aspetto del paese, che si sarebbe formato qui, non è stato influenzato dai 250 anni di schiavitù che seguirono quell’evento”.

Con queste parole, impresse su una foto che riproduce l’orizzonte marino di fronte a Point Comfort, si apriva l’edizione speciale del 14 agosto 2019 del “New York Times Magazine” (d’ora in avanti NYTM), con la quale è stato lanciato il 1619 Project1. Un progetto che mira a ridefinire l’intera storia degli Stati Uniti d’America, ponendo al suo centro le vicende della schiavitù, del razzismo e dei conflitti che essi hanno provocato.

Fig.1: Il logo del 1619 Project Fonte L’iniziativa del NYTM è stata accolta con entusiasmo da una parte dell’opinione pubblica americana, ma ha suscitato anche perplessità e critiche. Alcuni storici hanno avviato una accesa discussione pubblica con i responsabili del progetto. La polemica ha raggiunto la politica ai suoi più alti livelli, anche a causa dell’esplosiva situazione creata dalle proteste del Black Lives Matter nell’estate del 2020. E anche le scuole e le università sono diventate un terreno di scontro tra fautori e oppositori del progetto.

Fig.1: Il logo del 1619 Project Fonte L’iniziativa del NYTM è stata accolta con entusiasmo da una parte dell’opinione pubblica americana, ma ha suscitato anche perplessità e critiche. Alcuni storici hanno avviato una accesa discussione pubblica con i responsabili del progetto. La polemica ha raggiunto la politica ai suoi più alti livelli, anche a causa dell’esplosiva situazione creata dalle proteste del Black Lives Matter nell’estate del 2020. E anche le scuole e le università sono diventate un terreno di scontro tra fautori e oppositori del progetto.

Fig.2: Questa targa indica il luogo dove i primi africani arrivarono in una colonia britannica del Nord America, la Virginia, nell’agosto del 1619 FonteOrigine e scopo del progetto

Fig.2: Questa targa indica il luogo dove i primi africani arrivarono in una colonia britannica del Nord America, la Virginia, nell’agosto del 1619 FonteOrigine e scopo del progetto

L’idea di pubblicare un’edizione speciale del NYTM in occasione del quadricentenario dell’arrivo dei primi schiavi africani sulle coste della Virginia, è stata di Nikole Hannah-Jones. Giornalista di punta della rivista newyorchese e grande amante di Twitter, dove ha quasi mezzo milione di followers, Hannah-Jones ha ricevuto il pieno appoggio del caporedattore Jake Silverstein e si è avvalsa della collaborazione di una squadra di colleghi e studiosi di prestigio.

Lo scopo del 1619 Project era quello di “ripensare la storia del paese considerando il 1619 come il suo momento fondante e ponendo le conseguenze della schiavitù e il contributo dei neri americani al centro del racconto che facciamo a noi stessi riguardo a chi siamo veramente2.”

Come Silverstein ha poi precisato nella sua presentazione del progetto:

“Il 1619 non è conosciuto dalla maggior parte degli americani come una data importante nella storia del nostro paese. Quelli che la conoscono sono tutt’al più una percentuale minima rispetto a coloro che possono dirvi che il 1776 è l’anno di nascita della nostra nazione. E se invece vi dicessimo che le contraddizioni che caratterizzano questo paese ebbero origine verso la fine di agosto del 1619?”

L'edizione speciale del NYTM

L’edizione speciale a stampa del NYTM del 14 agosto 2019 conteneva dieci saggi storici e un saggio fotografico. In formato più ampio si potevano leggere inoltre una storia illustrata della schiavitù e un articolo sull’insegnamento scolastico della schiavitù. Centinaia di migliaia di copie supplementari della rivista sono state stampate per essere distribuite nelle scuole, nelle biblioteche e nei musei.

L’edizione online del 1619 Project, comprende, oltre ai testi già elencati, anche altri materiali, che vengono continuamente arricchiti, tra i quali una serie di podcast e un curriculum per le scuole, sviluppato in collaborazione con il Pulitzer Center.

Sette dei dieci autori dei saggi principali del progetto sono di origine afroamericana. Oltre a ricostruire vari aspetti e momenti della storia della schiavitù, questi saggi tendono a mostrare come molti dei problemi che tuttora affliggono gli Stati Uniti abbiano le loro radici nelle vicende dell’oppressione degli afroamericani, nell’ideologia razzista che essa ha prodotto e nello sforzo fatto dai bianchi per perpetuare, fino a oggi, il loro dominio sui neri.

Lungo è infatti l’elenco delle storture dell’attuale società statunitense che sono riconducibili – secondo gli autori del progetto - al conflitto razziale: dalla brutalità del capitalismo americano alle false credenze nelle differenze fisiologiche dovute alla razza; dal carattere antidemocratico di alcune convinzioni e strategie politiche alla crudeltà del sistema carcerario; dalle carenze del sistema sanitario pubblico alle perduranti differenze di reddito tra bianchi e neri; dall’eccessiva importanza dello zucchero nella dieta americana alla congestione del traffico nelle grandi città, senza dimenticare la persistente tendenza dei bianchi a ‘rubare’ la musica dei neri.

Ma la presenza dei neri sul suolo americano non ha soltanto creato problemi. Ha anche dato un fondamentale contributo alla crescita economica del paese e soprattutto alla travagliata affermazione di un sistema politico democratico. Quest’ultimo tema è al centro del più importante e del più controverso dei dieci saggi dell’agosto 2019, quello scritto da Nikole Hannah-Jones.

L'America non è stata una democrazia finché i neri americani non la hanno resa tale

La giornalista del NYTM, in un lungo testo, che prende avvio dalle sue umili origini e dalla sua personale esperienza, ha ripercorso in modo originale e brillante quattro secoli di storia. La sua tesi principale è che gli Stati Uniti d’America non sono diventati una vera democrazia se non grazie alle battaglie dei neri.

Gli Stati Uniti sono infatti una nazione che si fonda su un ideale e allo stesso tempo su una menzogna. L’ideale è quello consacrato nelle celebri parole della Dichiarazione d’Indipendenza del 1776: “Tutti gli uomini sono creati uguali e dotati dal loro Creatore di alcuni inalienabili diritti”. La menzogna risiede nel fatto che gli uomini bianchi, che scrissero quel testo, non pensavano che esso dovesse essere applicato alle centinaia di migliaia di neri che vivevano in mezzo a loro in condizioni di schiavitù.

E tuttavia i neri hanno creduto ardentemente in quella promessa di libertà e di giustizia. La loro resistenza e le loro proteste hanno aiutato il paese ad essere all’altezza dell’ideale in nome del quale era stato fondato. “Senza le idealistiche, vigorose e patriottiche lotte dei neri americani, la nostra democrazia apparirebbe oggi, con ogni probabilità, molto differente – potrebbe anzi non essere affatto una democrazia”.

Scrive ancora Hannah-Jones:

“Quel tanto di democrazia che la nazione ha oggi, è nato sulle spalle della resistenza dei neri. I nostri padri fondatori possono non aver creduto veramente negli ideali che proclamarono, ma i neri ci hanno creduto. … Per generazioni, noi abbiamo creduto in questo paese con una devozione che esso non meritava. La gente nera ha visto il peggio dell’America, eppure, in qualche modo, noi crediamo ancora nel suo lato migliore”.

Fig.3: Prigione per schiavi della Price, Birch & Co., in Alexandria, Virginia (1865 circa). In prigioni come questa gli schiavi erano detenuti temporaneamente prima di essere venduti Fonte Gli altri saggi

Fig.3: Prigione per schiavi della Price, Birch & Co., in Alexandria, Virginia (1865 circa). In prigioni come questa gli schiavi erano detenuti temporaneamente prima di essere venduti Fonte Gli altri saggi

Gli altri saggi del 1619 Project affrontano la storia della schiavitù, e la sua eredità nella società statunitense dalla fine del XIX secolo fino a oggi, sotto molteplici punti di vista. Anzitutto, sotto il profilo economico, il saggio di Matthew Desmond mette in evidenza come molti aspetti della ‘brutalità’ del cosiddetto low-road capitalism statunitense abbiano avuto origine nelle piantagioni di cotone che fiorirono nel XIX secolo negli stati del sud: esse accumularono una enorme quantità di ricchezza e adottarono, per prime, tecniche di contabilità, strumenti finanziari e sistemi di controllo e di sfruttamento della manodopera, che sarebbero stati poi utilizzati in molti altri settori del sistema capitalistico.

Modernità e brutalità connotano anche la storia delle piantagioni di canna da zucchero della Louisiana, ricostruita da Khalil Gibran Muhammad, che sottolinea che quello stato “guidò la nazione nel distruggere le vite della gente nera in nome dell’efficienza economica”. Una vicenda che tuttora non viene quasi mai raccontata nei libri di testo scolastici e nei musei storici; e viene edulcorata nelle presentazioni a beneficio dei turisti, che visitano oggi ciò che resta di quelle antiche piantagioni. La produzione di canna da zucchero continua, peraltro, ad avere un ruolo di primo piano nell’economia degli Stati Uniti, con ricadute non del tutto positive sulla salute dei suoi cittadini, che soffrono in misura crescente di diabete e di obesità.

Un’altra pesante eredità dello schiavismo è evidente, secondo Bryan Stevenson, nel sistema penale e carcerario statunitense. La severità delle pene previste per gli schiavi che violavano le leggi si è perpetuata nei cosiddetti Black Codes del periodo successivo all’emancipazione. E si ritrova di fatto anche in molte norme e pratiche dei nostri giorni. Anche se oggi gli afroamericani hanno gli stessi diritti dei bianchi, essi vengono spesso trattati in modo molto più duro. Ragazzi dell’età di tredici anni, quasi tutti neri, vengono condannati all’ergastolo per reati diversi dall’omicidio; e la probabilità che un afroamericano venga condannato a morte, per un crimine la cui vittima è un bianco, è 22 volte più alta dell’incidenza che ha la pena di morte quando la vittima del reato è un nero.

Anche in ambito medico e sanitario i pregiudizi e le paure dei bianchi hanno avuto pesanti ripercussioni sul trattamento riservato agli afroamericani. La scienza medica, come ha documentato Linda Villarosa, teorizzò, a partire dalla fine del XVIII secolo, l'esistenza di specifiche caratteristiche fisiologiche tipiche dei neri, come la loro presunta maggior resistenza al dolore fisico e la debolezza dei loro polmoni. Queste teorie, alcune delle quali giustificarono anche crudeli esperimenti, non sono del tutto scomparse neanche al giorno d'oggi.

Inoltre, dopo l'abolizione della schiavitù, i programmi di assistenza sanitaria, realizzati a livello sia federale che statale, hanno indirettamente - ma spesso intenzionalmente - escluso dai propri benefici gran parte degli afroamericani. Jeneen Interlandifornisce nel suo saggio diversi esempi di queste politiche discriminatorie: dal sabotaggio dell'assistenza sanitaria offerta ai neri appena emancipati nell'età della Ricostruzione alle limitazioni dei piani varati durante il New Deal rooseveltiano, arrivando fino al rifiuto degli stati del sud di estendere il Medicaid, come richiesto dall’Affordable Care Act del 2010. Le politiche discriminatorie nei confronti dei neri aiutano a comprendere come mai gli Stati Uniti siano attualmente l'unica nazione ad alto reddito priva di un sistema di assistenza sanitaria che tuteli tutti i suoi cittadini.

In ambito politico, la difesa ad oltranza dei privilegi delle élites bianche del sud ha portato, fin dal XIX secolo, alla elaborazione di una ideologia profondamente antidemocratica, tuttora molto diffusa nel partito repubblicano. Jamelle Bouie ne ricostruisce le origini, a partire dalla teoria della nullification, elaborata da John C. Calhoun (1782-1850), secondo la quale i singoli stati avevano il diritto di invalidare la legge federale statunitense. Il rifiuto della democrazia maggioritaria ha preso poi anche altre forme, ad esempio la manipolazione dei sistemi elettorali, e si ritrova ai nostri giorni nei presupposti ideologici del Tea party e di altre battaglie condotte dai repubblicani.

Trymaine Lee affronta invece il tema del racial wealth gap, che tuttora separa i neri dai bianchi negli Stati Uniti. In media gli americani bianchi sono sette volte più ricchi dei neri. Questi ultimi rappresentano quasi il 13% della popolazione statunitense, ma possiedono appena il 3% della ricchezza del paese. Lee mostra come questa disuguaglianza abbia avuto origine dalle politiche e dalle pratiche messe in atto a partire dagli ultimi decenni dell’800 per ostacolare il riscatto economico degli afroamericani, con mezzi sia legali che extra-legali. Dall'abolizione della schiavitù fino alla metà del '900 qualsiasi progresso o miglioramento economico dei neri è stato visto come una minaccia per la supremazia dei bianchi. Gli afroamericani sono stati spesso privati con la violenza dei beni che avevano accumulato e sono stati esclusi dagli aiuti e dai benefici economici concessi ai meno abbienti all'epoca del New Deal.

La segregazione dei neri è anche all’origine di un fenomeno che a prima vista non ha nulla a che fare col razzismo: si tratta degli ingorghi del traffico automobilistico nelle grandi città. Infatti, secondo Kevin M. Kruse, in molte città statunitensi i modelli di insediamento abitativo e lo sviluppo delle reti di trasporto sono stati pesantemente condizionati, dagli anni Cinquanta fino a oggi, dalla volontà dei bianchi di tenersi il più possibile lontano dai neri. In particolare, nel caso di Atlanta (Georgia), analizzato da Kruse, il potenziamento della rete stradale ha creato nuove possibilità di movimento, che hanno reso possibile la fuga dei residenti bianchi dal centro ai sobborghi della città, onde evitare la mescolanza con gli afroamericani. La congestione del traffico urbano è stata una conseguenza quasi inevitabile di questi due fattori.

Infine, una storia in parte diversa è quella raccontata da Wesley Morris nel suo saggio dedicato alla musica popolare americana, nel quale mette in evidenza come i bianchi abbiano spesso imitato, o ‘rubato’, la musica dei neri. Lo hanno fatto per primi i protagonisti dei minstrel shows: artisti bianchi che, con la faccia dipinta di nero, scimmiottavano con intento caricaturale i canti e le danze degli afroamericani nei decenni che precedettero la guerra civile. E molti importanti filoni della musica bianca contemporanea - dal rock al soft-rock al cosiddetto blue-eyed soul - si sono ispirati alla musica afroamericana, non sempre in modo così evidente ed esplicito. Ma questa contaminazione artistica non è stata in se stessa sufficiente a promuovere l’integrazione razziale.

Il primo impatto del progetto

Il progetto del NYTM è stato accolto con favore, o addirittura con entusiasmo, da una parte considerevole dell’opinione pubblica americana. Il mondo politico si è subito diviso in modo quasi scontato tra l’area democratica, che ha appoggiato il progetto, e quella repubblicana, che lo ha osteggiato. Meno prevedibile è stata la reazione dell’accademia e dei circoli intellettuali: in questo ambito le perplessità e le critiche sono venute non solo da destra, ma anche da sinistra.

Il 06/09/2019 il World Socialist Web Site (WSWS), emanazione della Commissione Internazionale della Quarta Internazionale, ha stroncato il progetto bollandolo come “una falsificazione della storia per motivi politici”, che ha lo scopo di “creare una narrazione storica che mira a legittimare il tentativo del Partito Democratico di costruire una coalizione elettorale basata sulla scelta di accordare la priorità alle ‘identità’ personali – ovvero, il genere, le preferenze sessuali, l’etnicità e, soprattutto, la razza”. Secondo il WSWS, Hannah-Jones e il NYTM mirano a diffondere una ricostruzione ideologica e mistificante della storia degli Stati Uniti, basata sul falso presupposto che il razzismo sia iscritto nel DNA dei bianchi americani; d’altra parte, essi hanno ignorato completamente, nei loro scritti, sia i fattori economici che sono stati il fondamento del sistema schiavistico e hanno poi determinato il suo superamento, sia le vicende della lotta di classe, nel corso della quale gli oppressi di ogni colore hanno spesso combattuto insieme, andando al di là delle differenze razziali.

Tra il novembre del 2019 e il gennaio del 2020 il WSWS ha pubblicato una serie di interviste a storici di prestigio, che hanno criticato vari aspetti delle tesi del 1619 Project, secondo punti di vista che solo parzialmente coincidono con quello proposto dalla rivista dell’internazionale trotzkista (lo sottolinea questo commento apparso sulla “American Historical Review”, sul quale tornerò più avanti). In seguito queste interviste, insieme ad altri testi, sono state raccolte in un libro intitolato The New York Times’ 1619 Project and the Racialist Falsification of History.

Cinque storici chiedono correzioni

Alla fine di dicembre del 2019, quattro storici già intervistati sul WSWS3, insieme ad un quinto, Sean Wilentz (della Princeton University), hanno inviato una letteraal NYTM, nella quale non soltanto hanno ribadito alcune delle critiche già espresse in precedenza, ma hanno chiesto alla rivista di ‘correggere’ alcune parti del progetto.

I cinque storici, pur lodando lo sforzo del 1619 Project di evidenziare la centralità della schiavitù e del razzismo nella storia degli Stati Uniti, hanno accusato gli autori del progetto di aver commesso alcuni errori e distorsioni di importanti fatti storici.

In particolare, essi hanno dichiarata priva di fondamento la tesi secondo cui i padri fondatori degli USA si ribellarono alla Gran Bretagna nella seconda metà del ‘700 per difendere l’istituto della schiavitù; hanno contestato l’affermazione secondo cui i neri americani combatterono per lo più “da soli” la loro battaglia per la libertà; hanno criticato il modo parziale e distorto in cui era stata presentata la figura di Abraham Lincoln; e hanno osservato infine che l’esistenza di un rapporto genealogico tra la schiavitù e le moderne pratiche capitalistiche è stata respinta da diversi storici in quanto priva di fondamento empirico.

Secondo i cinque storici, gli autori del progetto hanno lasciato prevalere l’ideologia sulla comprensione dei fatti storici. Oltre a chiedere la correzione degli errori e delle distorsioni, i firmatari della lettera hanno invocato anche una maggiore trasparenza circa l’identità degli accademici che hanno collaborato al progetto.

Vale la pena di osservare che, sebbene i cinque storici non abbiano nominato gli autori dei saggi, le loro critiche si concentravano di fatto sul testo di Nikole Hannah-Jones, al quale si riferivano implicitamente i primi tre dei quattro capi d’accusa sopra riportati, mentre il quarto riguarda il saggio di Matthew Desmond.

Fig.4: Abraham Lincoln (1809-1865). La sua figura è stata ridiscussa nel dibattito sul 1619 Project Fonte La risposta nel NYTM

Fig.4: Abraham Lincoln (1809-1865). La sua figura è stata ridiscussa nel dibattito sul 1619 Project Fonte La risposta nel NYTM

Jake Silverstein, caporedattore del NYTM, ha risposto alle critiche dei cinque storici sostenendo che le loro osservazioni non riguardano questioni di fatto, ma piuttosto l’interpretazione di importanti eventi e personaggi della storia americana.

In particolare, secondo Silverstein, l’affermazione di Hannah-Jones, secondo cui i coloni americani si dichiararono indipendenti dalla Gran Bretagna per proteggere l’istituto della schiavitù, si basa sul lavoro di storici come David Waldstreicher e Alfred W. e Ruth G. Blumrosen, che hanno richiamato l’attenzione su eventi come la sentenza dell’alta corte britannica nel caso Somerset v. Stewart del 1772 e la Dunmore Proclamation del 17754.

Per quanto riguarda invece la figura di Abraham Lincoln, Silverstein scrive che Hannah-Jones non voleva, né poteva, ricostruire nei dettagli i continui cambiamenti di posizione del 16° presidente degli USA sulla schiavitù e sui diritti dei neri; ma intendeva piuttosto mettere in evidenza il fatto che Lincoln, tuttora visto da molti come un santo, subordinò per molto tempo la liberazione dei neri alla predisposizione di un progetto per organizzare il loro ritorno in Africa, perché pensava che la coesistenza tra bianchi e neri emancipati sul suolo americano sarebbe stata troppo problematica.

Silverstein ha quindi negato l’opportunità di effettuare le correzioni richieste.

La replica dei firmatari della lettera

La risposta del caporedattore del NYTM è stata giudicata del tutto insoddisfacente da due dei cinque firmatari della lettera. Gordon S. Wood e Sean Wilentz hanno ribattuto punto per punto alle argomentazioni di Silverstein. “Tutti vogliamo la giustizia, ma non a spese della verità”, ha sottolineato Wood in un articolo pubblicato sul WSWS il 24/12/2019. E Wilentz ha osservato che “aver cura dei fatti è tanto più importante alla luce dell’attuale situazione politica”, caratterizzata dallo svilimento della verità e dagli attacchi alla libertà di stampa portati avanti dall’amministrazione Trump, appoggiata da gruppi dell’estrema destra e dalla Russia di Putin (“The Atlantic”, 22/01/2020).

La posizione dell'American Historical Association

La American Historical Association (la più importante società storica americana) non ha preso ufficialmente posizione sul 1619 Project. Tuttavia, nel febbraio del 2020 la “American Historical Review”, che è la rivista ufficiale dell’Associazione, ha pubblicato un lungo e interessante commento, firmato a nome della redazione da Alex Lichtenstein, che sostanzialmente ha smontato le accuse rivolte ad Hannah-Jones e al NYTM dai cinque storici firmatari della lettera.

In breve, secondo Lichtenstein, la tesi fondamentale alla base del progetto, ovvero l’idea della centralità della schiavitù nella storia americana, per quanto possa apparire sorprendente per gran parte dell’opinione pubblica americana, è in realtà ampiamente scontata per la maggior parte degli storici. E quanto ai presunti errori imputati ad Hannah-Jones, essi sono in realtà soprattutto sottolineature enfatiche di affermazioni niente affatto così peregrine e riguardano comunque soltanto uno dei numerosi testi proposti dal NYTM: non si vede quindi come possano da soli screditare l’intero progetto.

Quest’ultimo – ha concluso Lichtenstein - non è privo di imperfezioni e alcuni aspetti dei saggi e dei materiali raccolti possono essere discussi; ma sarebbe una vergogna se gli storici americani non si adoperassero per cominciare ad includere anche la storia della schiavitù e le esperienze degli afroamericani nella memoria collettiva del paese.

Un intervento critico, ma in difesa del progetto

Molti altri storici e opinionisti, oltre gli studiosi già citati, hanno preso posizione sul 1619 Project. Tra i tanti interventi, è particolarmente interessante il commento, molto articolato, di Leslie M. Harris (“Politico”, 06/03/2020). Esperta di storia della schiavitù, Harris, che insegna alla Northwestern University, era stata consultata dal NYTM prima della pubblicazione del progetto; e aveva contestato con forza l’affermazione secondo cui i coloni americani si ribellarono alla Gran Bretagna per difendere la schiavitù. Ma il NYTM non ha tenuto conto delle sue osservazioni. Inoltre, secondo Harris, nel saggio di Hannah-Jones vi sono anche altre imprecisioni, relative al modo in cui viene descritta la condizione dei neri e degli schiavi nell’era coloniale.

Tuttavia – secondo la storica della Northwestern University – il 1619 Project, considerato nel suo insieme, è un salutare correttivo rispetto alla storiografia pedissequamente celebrativa, in voga fino alla seconda metà del Novecento. Gli Stati Uniti non sono stati fondati per proteggere la schiavitù, ma il NYTM ha ragione nel sostenere la centralità di questa istituzione nella storia della nazione. La discussione tra gli storici è reale, ma non è una contesa tra bianchi e neri.

I cinque firmatari della lettera al NYTM hanno affermato di sostenere tutti gli sforzi per mettere in rilievo la centralità della schiavitù e del razzismo nella storia degli Stati Uniti. Tuttavia, i più noti tra loro hanno largamente ignorato la storia dei neri nei loro libri. “È facile correggere i fatti – scrive Harris – è molto più difficile correggere una visione mondiale che in larga parte ignora e travisa il ruolo degli afroamericani e della razza nella nostra storia”.

Per fortuna – conclude Harris - da circa mezzo secolo un gruppo sempre più numeroso di studiosi, sia bianchi che neri, ha lavorato in questa direzione. E anche il 1619 Project si inserisce, benché in modo imperfetto, in questa corrente di idee e di ricerche.

Schiavitù e capitalismo

Sebbene la maggior parte delle critiche degli studiosi si siano concentrate sulle tesi di Nikole Hannah-Jones, diversi storici hanno preso di mira anche il saggio del sociologo Matthew Desmond sul rapporto genetico tra schiavitù e capitalismo.

Lo hanno fatto anzitutto, come ho già accennato, i cinque storici firmatari della lettera al NYTM del dicembre 2019. Ma ad essi si sono aggiunti anche altri studiosi, in particolare Phillip W. Magness, storico dell’economia e direttore dell’American Institute for Economic Research. In un articolo pubblicato sul sito web di questo istituto l’11 febbraio 2020, Magness ha affermato che, mentre i difetti degli altri contributi forniti dal 1619 Project potrebbero essere corretti abbastanza facilmente, il saggio di Matthew Desmond è a tal punto costellato di errori di fatto e di dubbie interpretazioni storiche che l’intero lavoro ne risulta squalificato.

Magness osserva che le argomentazioni di Desmond sono in gran parte riprese da quel filone di ricerche, definito talvolta come New History of Capitalism, i cui risultati sono stati fortemente contestati. E in effetti, secondo Magness, le tesi di Desmond sul rapporto genealogico tra schiavitù e capitalismo sono in realtà del tutto prive di fondamento. Desmond sostiene infatti che le sofisticate tecniche mediante le quali le grandi imprese capitalistiche moderne tengono sotto controllo ogni aspetto della propria attività e del lavoro dei propri dipendenti furono sviluppate nelle grandi piantagioni degli stati del sud. Ma egli sembra ignorare il fatto che queste tecniche, a cominciare dalla partita doppia, erano già molto diffuse in Europa tra la fine del Medioevo e gli inizi dell’età moderna.

Desmond afferma inoltre che nei sessant’anni che precedettero la guerra civile vi fu un eccezionale aumento della produzione di cotone, reso possibile da un più efficiente e brutale sfruttamento del lavoro degli schiavi. Egli riprende questa tesi dallo studio di Edward E. Baptist, The Half Has Never Been Told. Slavery and the Making of American Capitalism (Basic Books, 2014). Ma sia Baptist che Desmond trascurano il fatto che altre ricerche avevano in precedenza dimostrato che l’incremento della produzione di cotone in quel periodo fu causato soprattutto dall’introduzione e dal perfezionamento di nuove varietà biologiche di quella pianta.

Quindi, conclude Magness, intere parti del saggio di Desmond dovrebbero essere modificate, inclusa la sua tesi principale che collega il capitalismo moderno alla schiavitù5.

Fig.5: Nikole Hannah-Jones, la giornalista del “New York Times Magazine” che ha ideato il 1619 Project FonteIl NYTM si corregge. Hannah-Jones vince il Premio Pulitzer

Fig.5: Nikole Hannah-Jones, la giornalista del “New York Times Magazine” che ha ideato il 1619 Project FonteIl NYTM si corregge. Hannah-Jones vince il Premio Pulitzer

Sebbene Silverstein avesse inizialmente negato l’opportunità di fare ‘correzioni’, il NYTM ha poi effettivamente modificato, nel marzo del 2020, uno dei passaggi più controversi del saggio di Hannah-Jones. Infatti, nella versione online del testo, si legge ora che “una delle ragioni principali per le quali alcuni tra i coloni americani [e non semplicemente “i coloni americani”] decisero di dichiarare la propria indipendenza dalla Gran Bretagna fu che essi volevano proteggere l’istituto della schiavitù”. Una nota di Silverstein ha spiegato i motivi di questa modifica.

Due mesi più tardi, nonostante le perplessità e le critiche avanzate da diversi studiosi, Nikole Hannah-Jones ha ricevuto il Pulitzer Prize for Commentary per il saggio, definito “di grande respiro, stimolante e personale”, con il quale ha introdotto il “pioneristico” 1619 Project.

Le critiche e gli attacchi della destra

Oltre a ricevere critiche da storici e opinionisti indipendenti o di sinistra, il 1619 Project è stato attaccato, in modo più radicale, anche dalla destra, sia nel mondo politico che in quello intellettuale. In generale, l’accusa che la destra fa al NYTM è di aver messo in campo una iniziativa antipatriottica, razzista e antistorica, piegando i fatti per farli combaciare con una visione ideologica e faziosa.

Si può portare come esempio delle critiche della destra l’articolo pubblicato su “Newsweek” il 27/08/2019 da Newt Gingrich, esponente di primo piano del Partito repubblicano. Gingrich ha respinto con forza l’idea di mettere la schiavitù al centro della storia americana, bollandola come “left-wing propaganda” spacciata per verità.

Secondo Gingrich non si può mettere il 1619 al posto del 1776. Questo slittamento all’indietro della data di nascita della nazione americana porta inevitabilmente ad oscurare il fatto che gli ideali che ispirarono la Dichiarazione di indipendenza, lungi dall’essere “falsi quanto furono scritti”, come ha affermato Hannah-Jones, sono stati invece il punto di partenza di una grande rivoluzione morale e politica, nella quale i bianchi hanno lottato al fianco dei neri. Una rivoluzione che dagli Stati Uniti si è poi propagata ad altre parti del mondo.

Le critiche della destra sono state all’origine dell’iniziativa politica intrapresa dal senatore repubblicano Tom Cotton, che nel luglio del 2020 si è fatto promotore del Saving American History Act: una proposta di legge che mirava a proibire l’assegnazione di fondi federali6alle scuole che utilizzano il 1619 Project. Nel presentare questa proposta, Cotton ha dichiarato che il progetto del NYTM è “una rappresentazione della storia revisionista e divisiva sul piano razziale, che nega i nobili princìpi di libertà ed eguaglianza sui quali è stata fondata la nostra nazione”.

Fig.6: La protesta del Black Lives Matter (Hollywood, 7 giugno 2020). Uno dei cartelli dei manifestanti evoca l’anno 1619 FonteIl 1619 Project e il Black Lives Matter

Fig.6: La protesta del Black Lives Matter (Hollywood, 7 giugno 2020). Uno dei cartelli dei manifestanti evoca l’anno 1619 FonteIl 1619 Project e il Black Lives Matter

Da quando nel giugno del 2020 sono divampate le proteste per l’uccisione di George Floyd, le polemiche sul 1619 Project si sono in parte sovrapposte a quelle suscitate dal Black Lives Matter e dai suoi attacchi alle statue, che hanno preso di mira non soltanto i monumenti ai leader dei Confederati, ma anche quelli dedicati ai “padri fondatori”, come George Washington.

“Call them the 1619 riots“ – “Chiamateli i tumulti del 1619”, ha scritto Charles Kesler in un graffiante editoriale sul “New York Post” (19/06/2020). “Ne sarei onorata. Grazie”, ha replicato Hannah-Jones su Twitter.

Il dibattito attorno al 1619 Project è quindi in parte confluito in una discussione più generale relativa alla storia americana e alle problematiche della razza e del razzismo.

Alla fine dell’estate del 2020 si è poi aperta una nuova pagina della polemica. Sulla rivista “Quillette” (19/09/2020), lo storico Phillip W. Magness, di cui abbiamo già riferito le critiche al saggio di Matthew Desmond, ha segnalato che nella home page dell’edizione online del progetto erano spariti due riferimenti al 1619 come momento fondante della storia della nazione americana. Magness ha quindi accusato il NYTM di aver creato un “buco della memoria” (memory hole), come quello usato dal Ministero della Verità in 1984 di George Orwell.

Ha suscitato inoltre un certo clamore il fatto che le osservazioni di Magness siano state riprese e amplificate da Bret Stephens in un editoriale pubblicato sul “New York Times” (09/10/2020). A. G. Sulzberger, editore del quotidiano, ha subito precisato che Stephens aveva parlato a titolo personale e che il “New York Times” continuava ad appoggiare il 1619 Project. Per parte sua, Silverstein ha spiegato le ragioni delle modifiche fatte all’edizione online del progetto e ha sostenuto che esse non intaccano affatto la sua tesi di fondo.

La "White House Conference on American History"

Il 17 settembre 2020 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha convocato la prima “White House Conference on American History”, in apertura della quale ha dichiarato:

“Il nostro compito è difendere l’eredità della fondazione dell’America, la virtù degli eroi americani, e la nobiltà del carattere americano. Noi dobbiamo spazzare via la contorta rete di bugie dalle nostre scuole e dalle nostre classi, e insegnare ai nostri ragazzi la magnifica verità riguardo al nostro paese. Noi vogliamo che i nostri figli e le nostre figlie sappiano che sono i cittadini della più straordinaria nazione nella storia del mondo”.

Dopo aver condannato le folle che abbattono le statue dei fondatori e i radicali che bruciano le bandiere americane, il Presidente ha aggiunto:

“La sinistra ha deformato, distorto e profanato la storia americana con inganni, falsità e bugie. Non c’è miglior esempio di questo che il 1619 Project del ‘New York Times’, che è stato completamente screditato. Questo progetto riscrive la storia americana per insegnare ai nostri ragazzi che il nostro paese è stato fondato sull’oppressione, e non sulla libertà”.

La “White House Conference on American History” ha suscitato una secca reazioneda parte della American Historical Association, che ha deplorato questa iniziativa, sostenendo che essa alimenta ‘guerre culturali’ che distraggono gli americani da altre più rilevanti problematiche attuali, e che “per imparare dalla nostra storia, dobbiamo affrontarla, comprenderla in tutta la sua disordinata complessità e sentirci responsabili tanto per i nostri fallimenti, quanto per le nostre conquiste”. Questa dichiarazione è stata sottoscritta da altre 46 associazioni di storici e studiosi di altre discipline.

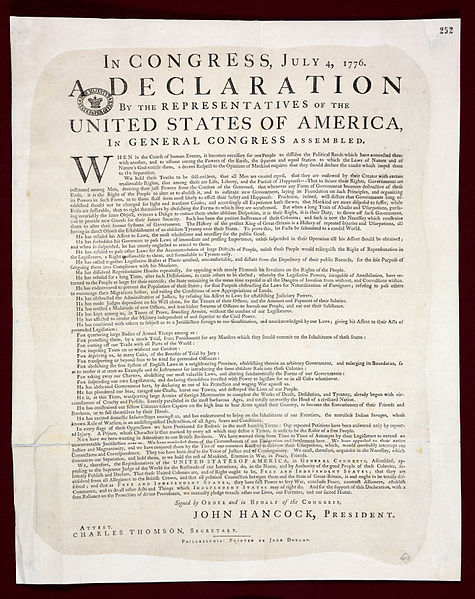

Fig.7: La Dichiarazione di Indipendenza (4 luglio 1776) è stata generalmente considerata finora come l’atto di nascita della nazione statunitense FonteAltre iniziative

Fig.7: La Dichiarazione di Indipendenza (4 luglio 1776) è stata generalmente considerata finora come l’atto di nascita della nazione statunitense FonteAltre iniziative

Il 6 ottobre 2020 Peter Wood, Presidente della National Association of Scholars, ha chiesto la revocadel premio Pulitzer a Hannah-Jones. Wood ha motivato la richiesta ricordando le critiche avanzate nei confronti del 1619 Project da molti eminenti storici e il tentativo del NYTM di modificare – a suo dire in modo subdolo - i testi originari del progetto. La lettera di Wood è stata sottoscritta da una trentina di docenti universitari.

Successivamente, il 2 novembre 2020, il presidente Donald Trump, il giorno prima delle elezioni presidenziali che avrebbero segnato la sua sconfitta, ha istituito la 1776 Commission, con lo scopo di promuovere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza dei nobili princìpi sui quali è stata fondata la nazione americana e che hanno alimentato la sua eccezionale esperienza storica, contrastando così la tendenza a svilirli e denigrarli mediante ricostruzioni false e ingannevoli.

Anche a seguito della sconfitta di Trump e dei repubblicani nelle elezioni del novembre del 2020, sia la proposta di legge del senatore Cotton, sia l’attività della 1776 Commission si sono arenate. Tuttavia, i repubblicani hanno proseguito la loro battaglia a livello locale. Anche le scuole e le università sono diventate quindi un terreno di scontro tra fautori e oppositori del 1619 Project.

Il 1619 Project nelle scuole

Fin dal primo momento gli autori del progetto hanno manifestato un particolare interesse per l’insegnamento scolastico.

In un articolo pubblicato in appendice ai saggi dell’agosto del 2019, Nikita Stewart aveva messo in evidenza come la storia della schiavitù sia ancora oggi insegnata poco e male negli Stati Uniti. Stewart citava i risultati di una ricerca condotta nel 2017 dal Southern Poverty Law Center, dalla quale era emerso che circa il 60% degli oltre 1700 insegnanti intervistati ritenevano che i propri libri di testo trattassero in modo inadeguato il tema della schiavitù; inoltre i circa mille studenti consultati risultavano avere conoscenze scarse o erronee in proposito (oltre il 90% di loro non sapeva che la schiavitù è stata la causa principale della guerra civile americana).

Il 1619 curriculum mira appunto a correggere questa educational malpractice. Ma quante scuole lo stanno utilizzando?

Secondo Jake Silverstein, caporedattore del NYTM, nell’ottobre del 2020 oltre 4000 insegnanti avevano già utilizzato il curriculum. Non sorprende quindi che i repubblicani abbiano tentato di frenarne la diffusione in alcuni Stati, promuovendo progetti di legge rivolti a bloccare i finanziamenti pubblici alle istituzioni scolastiche e universitarie che hanno scelto di adottare il progetto del NYTM. È accaduto in Arkansas, Iowa, Mississippi, Missouri e South Dakota. Misure analoghe sono state proposte dai repubblicani anche in altri Stati per scoraggiare l’insegnamento di dottrine ritenute “divisive, sessiste o razziste”. Tra queste vi è anche la cosiddetta Critical Race Theory (CRT), ovvero quella teoria secondo la quale la discriminazione razziale è tuttora una caratteristica strutturale della società statunitense.

Queste iniziative hanno suscitato reazioni e commenti negativi sia da parte degli insegnanti, sia da parte dei pedagogisti e degli storici. Ad esempio, Michelle Bacon Curry, insegnante di inglese nelle scuole superiori nello Iowa, ha affermato di aver usato il 1619 curriculum nelle sue classi, aggiungendo che una eventuale interdizione di questi materiali la spingerebbe a raddoppiare i suoi sforzi per perseguire i suoi obiettivi didattici.

Secondo Mark Schulte, direttore del ramo del Pulitzer Center che si occupa della formazione scolastica, i tentativi di impedire l’utilizzo del 1619 Project per scopi didattici nascono da una erronea interpretazione del progetto. Infatti i materiali del curriculum non hanno lo scopo di convincere gli studenti a condividere determinate idee, ma piuttosto di incoraggiarli a porre domande, a riflettere e a discutere.

Le iniziative promosse dai repubblicani in molti Stati, per limitare ciò che gli insegnanti possono dire in classe sui temi della razza, dell’oppressione e del sessismo, non si sono fermate. E sabato 12 giugno 2021 migliaia di educatori e altre persone si sono riunite, sia fisicamente che virtualmente, presso i siti storici di oltre 20 città per mettere in chiaro che si opporranno a questi tentativi di limitare la libertà di insegnamento. Diverse migliaia di insegnanti hanno firmato una dichiarazione, proposta dallo Zinn Education Project, che afferma: “Noi sottoscritti educatori rifiutiamo di mentire ai giovani riguardo alla storia degli Stati Uniti e alla realtà odierna – senza riguardo per le leggi”.

Una concezione identitaria della storia e del suo insegnamento?

Prima di concludere, può essere interessante osservare che sia alcuni tra i promotori e sostenitori del 1619 Project, sia una parte dei suoi critici sembrano condividere una concezione identitaria della storia e del suo insegnamento (sulla ripresa delle narrazioni storiche identitarie rinvio a quanto ha scritto Antonio Brusa, anche qui su “Historia ludens”).

Infatti, su entrambi i fronti della culture war in atto attorno al progetto del NYTM, si va alla ricerca dei momenti e dei valori ‘fondanti’ della nazione statunitense e/o della comunità afroamericana e si punta alla narrazione di un’epica lotta nella quale eroi, vittime e carnefici svolgono un ruolo ben preciso, in un mondo dove non sembra esistere una via di mezzo tra il bene e il male.

Questa è chiaramente la visione della storia proposta dal Presidente Trump e dai suoi seguaci, a cominciare dal senatore Tom Cotton. Ma la stessa Hannah-Jones, ideatrice del progetto, sembra seguire una strategia narrativa nella quale la rievocazione dei fatti storici si intreccia con la costruzione di un mito di carattere identitario. Alquanto diverso, naturalmente, da quello dei repubblicani.

Infatti, la giornalista del NYTM tende da un lato ad evidenziare il contributo patriottico degli afroamericani alla costruzione degli Stati Uniti, e dall’altro lato ad esaltare il loro ruolo come comunità ben distinta all’interno della nazione americana. “Dicono che il nostro popolo sia nato sull’acqua”, cioè sulle navi dei negrieri, scrive Hannah-Jones nella parte conclusiva del suo saggio. “Il nostro modo di parlare e di vestiree il ritmo della nostra musica riecheggia l’Africa ma non è africano. Dal nostro completo isolamento, sia rispetto alle nostre culture native sia rispetto all’America bianca, noi abbiamo plasmato la più rilevante cultura originale di questa nazione” (i corsivi sono miei). E poi conclude dichiarandosi orgogliosa della bandiera a stelle e strisce e osservando che il suo popolo è diventato “il più americano di tutti”.

Il 1619 Project e l'afrocentrismo

Ci si può chiedere, infine, che rapporti vi siano tra il 1619 Project e l'afrocentrismo, ancora molto presente nella cultura della cosiddetta diaspora africana (vedi in proposito questo articolodi Sarah Balakrishnan). Ci sono naturalmente alcuni punti di contatto, ad esempio il rifiuto del primato della cultura bianca e occidentale. Ma c'è anche questa fondamentale differenza: mentre l'afrocentrismo, nelle sue diverse espressioni, tende a considerare la storia e la cultura africana come il punto di partenza della riscossa dei neri, il 1619 Project vuole mettere i neri al centro della storia degli Stati Uniti, mostrando scarso interesse per le radici africane della loro cultura. Anzi, come abbiamo visto sopra, Hannah-Jones, che è l'ideatrice del progetto, sottolinea il fatto che la cultura afroamericana si è formata fuori e lontano dall'Africa: simbolicamente sulle acque del middle passage, più concretamente sul suolo del continente dove gli schiavi venivano sbarcati alla fine di quel viaggio. E mentre l'afrocentrismo è tendenzialmente separatista e si è spinto fino a coltivare il sogno di un ritorno dei neri nella loro terra di origine, il 1619 Project si batte per l'uguaglianza dei bianchi, dei neri e di tutti gli altri gruppi etnici all’interno della comune patria statunitense.

Conclusione

Nonostante tutte le perplessità e le critiche che abbiamo passato in rassegna, il 1619 Project sta andando avanti e per il prossimo novembre 2021 è stata annunciata la pubblicazione di due libri che proporranno una versione più ampia dei contenuti dell’edizione dell’agosto 2019.

Da quest’altra parte dell’Atlantico, come storici e come insegnanti, non possiamo non guardare con grande interesse alle molte questioni storiografiche, pedagogiche e didattiche sollevate in questo ampio dibattito statunitense. Le Guerre per la storia, infatti, non mancano nel nostro antico continente. In alcuni stati, soprattutto quelli dell’Europa ex-comunista si combattono in modo virulento. Nell’Europa occidentale in forme meno esagitate, ma ugualmente pericolose per chi ritiene che la storia sia una disciplina che insegna a leggere il mondo e guarda con preoccupazione la marea montante di chi vuole, invece, che la storia sia uno strumento di rivendicazione identitaria e politica.

Note

1 Ho riportato la versione originale delle parole di apertura dell’edizione online del progetto, che ho ripreso da un articolo di Phillip W. Magness. Successivamente questo testo è stato leggermente modificato. La traduzione dall’inglese è mia e lo stesso vale per tutti i testi citati tra virgolette da qui in avanti.

2 Anche in questo caso riporto la versione originale del testo, che riprendo dall’articolo di Magness citato nella nota 1.

3 Victoria Bynum (Texas State University), James M. McPherson (professore emerito alla Princeton University), James Oakes (City University of New York) e Gordon S. Wood (professore emerito della Alva O. Wade University e della Brown University).

4 La sentenza dell’alta corte britannica nel caso Somerset v. Stewart nel 1772 dichiarò illegale la vendita di uno schiavo fuggiasco perché la schiavitù non era contemplata dalla common law inglese; la Dunmore Proclamation, emanata dal governatore della Virginia nel 1775, offrì la libertà agli schiavi fuggiaschi che si fossero arruolati nell’esercito britannico. Entrambi questi eventi, secondo gli storici citati sopra, avrebbero contribuito a spingere i coloni che possedevano schiavi alla ribellione contro la madrepatria.

5 Magness ha successivamente sviluppato le sue critiche al saggio di Desmond e ad altri aspetti del progetto del NYTM in un volume intitolato The 1619 Project: A Critique, pubblicato nel 2020 dall’American Institute for Economic Research.

6 Per fondi federali si intendono quelli provenienti dal governo centrale. Occorre tenere presente che, negli Stati Uniti, il governo centrale contribuisce alle spese del sistema scolastico pubblico in misura assai ridotta. Ad esempio, nell’anno scolastico 2017-18 i fondi federali hanno coperto appena l’8% della spesa complessiva, mentre il 47% è stato assicurato da risorse provenienti dai singoli Stati e il restante 45% da fondi delle comunità locali (vedi https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/cma).

Sitografia

I saggi pubblicati nell’edizione speciale del “New York Times Magazine” dell’agosto 2019:

Bouie, Jamelle, America holds onto an undemocratic assumption from its founding: that some people deserve more power than other

Desmond, Matthew, In order to understand the brutality of American capitalism, you have to start on the plantation

Hannah-Jones, Nikole, Our democracy’s founding ideals were false when they were written. Black Americans have fought to make them true

Interlandi, Jeneen, Why doesn’t the United States have universal health care? The answer has everything to do with race

Kruse, Kevin M., What does a traffic jam in Atlanta have to do with segregation? Quite a lot

Lee, Trymaine, A vast wealth gap, driven by segregation, redlining, evictions and exclusion, separates black and white America

Morris, Wesley, For centuries, black music, forged in bondage, has been the sound of complete artistic freedom. No wonder everybody is always stealing it

Muhammad, Khalil Gibran, The sugar that saturates the American diet has a barbaric history as the ‘white gold’ that fueled slavery

Stevenson, Bryan, Slavery gave America a fear of black people and a taste for violent punishment. Both still define our criminal-justice system

Stewart, Nikita, 'We are committing educational malpractice’: Why slavery is mistaught — and worse — in American schools

Villarosa, Linda, Myths about physical racial differences were used to justify slavery — and are still believed by doctors today

Articoli e interventi online:

AHA Issues Statement on the Recent "White House Conference on American History”, www.historians.org, September 2020

Balakrishnan, Sarah, Afrocentrism Revisited: Africa in the Philosophy of Black Nationalism, “Souls”, Volume 22, Issue 1 (2020), pubblicato online l’08/02/2021

Editor’s Desk, 1619 and All That, “The American Historical Review”, Volume 125, Issue 1, February 2020, pp. xv–xxi, pubblicato online il 03/02/2020

Ellison, Sarah, How the 1619 Project took over 2020, “The Washington Post”, 13/10/2020

Gingrich, Newton, Did Slavery Really Define America For All Time?, “Newsweek”, 27/08/2019

Harris, Leslie M., I Helped Fact-Check the 1619 Project. The Times Ignored Me, “Politico”, 06/03/2020

Historian Gordon Wood responds to the New York Times’ defense of the 1619 Project, “World Socialist Web Site”, 24/12/2019

Kesler, Charles, Call them the 1619 riots, “New York Post”, 19/06/2020

Levine, Carole, Republicans in 5 States Seek to Keep 1619 Project Curriculum out of Schools, “Nonprofit Quarterly”, 15/02/2021

Magness, Phillip W., The Case for Retracting Matthew Desmond’s 1619 Project Essay, “American Institute for Economic Research”, 11/02/2020

Magness, Phillip W., Down the 1619 Project’s Memory Hole, “Quillette”, 19/09/2020

Niemuth, Niles - Mackaman, Tom – North, David, The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history, “World Socialist Web Site”, 06/09/2019

Pledge to Teach the Truth, “Zinn Education Project”, 21/06/2021

Schwartz, Sarah, Lawmakers Push to Ban ‘1619 Project’ From Schools, “Education Week”, 03/02/2021

Schwartz, Sarah, 8 States Debate Bills to Restrict How Teachers Discuss Racism, Sexism, “Education Week”, 15/04/2021

Serwer, Adam, The Fight Over the 1619 Project Is Not About the Facts, “The Atlantic”, 23/12/2019

Silverstein, Jake, We Respond to the Historians Who Critiqued The 1619 Project, “The New York Times Magazine”, 20/12/2019

Silverstein, Jake, An Update to The 1619 Project, “The New York Times Magazine”, 11/03/2020

Silverstein, Jake, On Recent Criticism of The 1619 Project, “The New York Times Magazine”, 16/10/2020

Stelter, Brian - Darcy, Oliver, 1619 Project faces renewed criticism — this time from within The New York Times, CNN, 12/10/2020

Stephens, Bret, The 1619 Chronicles, “The New York Times”, 09/10/2020

Strauss, Valerie, Teachers across the country protest laws restricting lessons on racism, “The Washington Post”, 12/06/2021

The 1619 Project, “Wikipedia”

Twelve Scholars Critique the 1619 Project and the New York Times Magazine Editor Responds, “History News Network”, 26/01/2020

Wilentz, Sean, American Slavery and ‘the Relentless Unforeseen’, “History News Network”, 19/11/2019

Wilentz, Sean, A Matter of Facts, “The Atlantic”, 22/01/2020

Wood, Peter, Pulitzer Board Must Revoke Nikole Hannah-Jones' Prize, www.nas.org, 06/10/2020

Bibliografia

Magness, Phillip W., The 1619 Project: A Critique, American Institute for Economic Research, 2020.

North, David - Mackaman, Thomas (eds.), The New York Times’ 1619 Project and the Racialist Falsification of History, Oak Park (Michigan), Mehring Books, 2021.