Autore: Francesco Terzulli

Storie di internati fra il 1940 e il 1947

Su HL si trovano già altri interventi sulla Casa Rossa, che possono fornire l’introduzione a questo “archivio di biografie”, che dobbiamo alla passione di Francesco Terzulli. Come usarlo in classe? In attesa di proposte degli insegnanti, suggerisco questo facile stratagemma. Stampate le biografie, avendo cura di stamparle su pagine separate. Preparate, in questo modo, un piccolo archivio, con il quale “giocare” in classe. Mescolatele e poi proponete agli allievi di classificarle. Qui ho lasciato la classificazione di Terzulli, in modo che vi serva per controllo. Fate scoprire loro di quanti tipi fossero gli internati, da quali regioni provenissero, per quali motivi venissero internati e in quanti periodi si può suddividere la storia della Casa Rossa. Poi, potrete suggerire agli allievi di “preparare un mostra di quelli che passarono dalla Casa Rossa”, cercando di illustrarla con foto e didascalie appropriate, che mettano in collegamento queste biografie con le vicende della “grande storia”. (HL)

Indice

PRIMA STAGIONE

Internati inglesi (luglio-agosto 1940)

Internati ebrei (1940-1943)

Internati slavi e italiani non ebrei (1940-1943)

SECONDA STAGIONE

Ex fascisti in colonia di confino (1945-1946)

TERZA STAGIONE

Le donne senza nome (1947) nelle cronache del Messaggero

CRONOLOGIA ESSENZIALE DI CASA ROSSA/MASSERIA GIGANTE

BIBLIOGRAFIA

Dietro quel muro comincia un altro mondo- Accidenti che razza di muro, e che ci sono le belve feroci?- No, serve soltanto per i cristiani, anzi per tutti i cristiani. I fascisti ci mettevano gli antifascisti, gli antifascisti ci hanno messo i fascisti; i tedeschi gli italiani, gli italiani i tedeschi, a seconda come girava la ruota...la ruota della storia, la guerra, la pace, la politica. Ora è la volta delle donne...è capace che un giorno tocchi pure a noi.

(dalla sceneggiatura di Donne senza nome, 1949)

PRIMA STAGIONE

INTERNATI INGLESI (luglio-agosto 1940)

Arthur

Arthur, famoso commediografo anglo-napoletano e biografo della famiglia artistica dei De Filippo, arriva il 29.6.1940 da Napoli, parte il 28.8.1940 per il campo di concentramento di Salsomaggiore. Questa la sua biografia: «Arthur Spurle, figlio di padre inglese e di madre napoletana, è nato a Napoli il 1907. L’amore per il teatro Arthur Spurle l’ha ereditato dalla madre e dal nonno materno. La madre, giovinetta, appassionata di canto e di teatro – il cui “salotto”, al tempo delle romantiche “periodiche”, era frequentato dal tenore Fernando De Lucia, dal maestro Bertolini, allievo di Giuseppe Verdi, da Salvatore Gambardella, il celebre autore di ‘O marenariello -, era assidua frequentatrice all’epoca d’oro del teatro a Napoli, del “Nuovo”, del “Sannazaro”, del “Mercadante”, del “Fiorentini” e del “San Carlo”. Passata a nozze, più che raccontare al suo prediletto primogenito le favole di Cenerentola e di Cappuccetto Rosso, narrava le divertenti storie di Scarpetta, di Pantalena, di Pulcinella De Martino e della bell’Adelina Magnetti; mentre il nonno materno, figliuolo di un ufficiale borbonico, portava il ragazzetto dai lunghi capelli rosseggianti nelle sale dei teatri di prosa e varietà. Nel ragazzo anglo-napoletano si andò a mano a mano sviluppando quella passione cui doveva dedicare tutta la vita. Non è facile descrivere quello che Arthur ha raccolto nell’arco di tempo di quasi un cinquantennio. Diciamo subito, a suo onore, che egli è riuscito a salvare dalla dispersione e dalla distruzione il glorioso patrimonio di quasi due secoli di vita del teatro napoletano. Una preziosa miniera, un patrimonio di inestimabile valore artistico e fonte inesauribile di studio: una gran massa di libri sul teatro, sedicimila volumi, e cinquemila copioni manoscritti di tutti quanti i generi napoletani, ed anche tutto quanto il teatro italiano e straniero dell’Ottocento e Novecento. Un archivio di migliaia di rari ritratti di attori, attrici, cantanti, autori; autografi, programmi e locandine, documenti, diari, cimeli. Canzoni e fascicoli piedigrotteschi di tutte le Case Editrici Musicali, dall’800 in poi. All’inizio del secondo conflitto mondiale, Spurle venne internato in Campi di concentramento ad Alberobello (Bari), nel Castello di Scipione e nel Castello di Montechiarugolo (Parma), indi trasferito quale internato civile di guerra a Monteromano, a Grotte di Castro (Viterbo) e Pergola (Pesaro), riuscendo infine a mettersi in salvo, dopo l’armistizio, varcando le linee di combattimento sul versante Adriatico, dove era attestata la 8^ Armata inglese. Riprese il suo posto al Consolato Generale di Gran Bretagna di Napoli, dove ha svolto il suo lavoro per un trentennio presso l’Ufficio Stampa. Ha dato alle scene brillanti lavori: Aprimi il Paradiso, Non scherzate con la dinamite, I papà preferiscono…il bambino, Una famiglia moderna, Il bar della fortuna, Accadde così, rappresentati con vivo successo. Ha terminato di scrivere un classico umoristico: Il salotto di donna Leonora, ricostruzione del teatro comico di metà Ottocento con la maschera di Pulcinella, e con motivi musicali dell’epoca. Nel 1964, la Rai, sul programma nazionale, gli dedicò una puntata di “Gente del nostro tempo”, una trasmissione che si proponeva di presentare ai radioascoltatori le persone “benemerite” nei diversi campi dell’arte, della cultura, delle scienze. Nel 1972, al Teatro di corte di Palazzo Reale di Napoli, ricevette il “Premio speciale Ernesto Murolo” riservato a cultori d’arte particolarmente distintisi per la loro attività nell’interesse del Paese».

Ghangimal

Ghangimal, nato a Hiderabad (India), 46 anni, hindu, inglese di nazionalità indiana, arriva il 29.6.1940 da Napoli, parte il 28.8.1940 per il campo di concentramento di Salsomaggiore. La moglie di Ghangimal conserva la cittadinanza italiana con l’iscrizione al P.N.F. Fascio Femminile di Napoli mentre i suoi due figli sono iscritti alla G.I.L. Ghangimal è un nazionalista indiano, che indossa con orgoglio l’abito Ghandista ogni volta che si reca in India, la sua terra oppressa dagli inglesi: «egli è seguace di Gandhi e con fervido entusiasmo plaudì, anche per questa ragione, sempre al Duce che la causa dell’oppressa India e di tutte le Nazioni oppresse ha sostenuto e sostiene nella costante Sua alta opera di Governo liberatore di ogni oppressione. All’atto della dichiarazione di guerra dell’Inghilterra, per un provvedimento d’indole cautelativa di ordine generale, in relazione alla qualità di suddito di una Nazione straniera benché oppressa dall’Inghilterra egli fu inviato in campo di concentramento.(…) L’infelice ha conservato più alta che mai la fede nel Fascismo e nella liberazione dai popoli oppressi dall’Inghilterra ed è pronto a aderire al movimento degli “Amici dell’India”, cooperando con tutte le proprie forze al raggiungimento della liberazione della propria Nazione». Egli si definisce «Indiano di origine, ma Italiano di elezione e di anima», e aspira a tornare alla vita libera, all’azione irredentista dei nazionalisti indiani: è stato costretto a non assumere la cittadinanza italiana per tema di rappresaglie nella propria patria soggetta agli inglesi, in occasione dei viaggi per abbracciarvi la mamma. Ha due figli di tenera età, nati in Italia, «ma non denunziati al Consolato Inglese perché già votati prima della nascita, dalla mia volontà alla cara Italia, mia patria d’elezione».

Ihamatrul

Ihamatrul, nato a Hiderabad (India) , 19 anni, hindu, inglese di nazionalità indiana, arriva il 29.6.1940 da Napoli, parte il 28.8.1940 per il campo di concentramento di Salsomaggiore. Sarà anche a Corropoli dove sarà arrestato per aver tentato di evadere: «al Segretario Politico del luogo, che gli domandava come fosse uscito dal Campo, rispondeva nei seguenti termini: “I soldi sono merda ed io ne ho tanti e li spendo per ottenere quello che voglio” – ed all’interdizione di tacere, così si esprimeva: “Finirà presto e poi si vedrà”». Insieme ad altri due indiani, in un’osteria, «pronunciava frasi ironiche al cartello pubblicitario esposto al pubblico con la scritta “Silenzio! Il nemico è in ascolto”». Il Pretore di Nereto lo condanna alla prigione per dieci giorni ma, in aggiunta a questo periodo, è trattenuto in carcere altri trentadue giorni, suscitando le vive proteste della Legazione Svizzera in Italia, che cura gli interessi degli inglesi in Italia, per la palese violazione da parte italiana delle disposizioni del Codice dei prigionieri di guerrain materia di pene giudiziarie e disciplinari e che chiede un rimborso per questo periodo supplementare, nel quale l’internato indiano ha dovuto completare a proprie spese l’insufficiente vitto ricevuto. A tale richiesta si oppone il Prefetto di Teramo, che lo fa diffidare, non riuscendo a trasferirlo su un’isola.

John

John, nato a Napoli, 22 anni, cattolico, inglese, studente, arriva il 29.6.1940 da Napoli, parte il 28.8.1940 per il campo di concentramento di Salsomaggiore. Testimonianza:

«Alcuni giorni dopo la dichiarazione di guerra, mio fratello Charles ed io fummo invitati in Questura (Pozzuoli, Napoli) per comunicazioni, non facemmo più ritorno a casa se non alla fine della guerra. La famiglia in serata fu avvisata che eravamo stati trasferiti a Poggioreale (il carcere di Napoli) e che potevano visitarci e portare indumenti. Dalla questura di Pozzuoli fummo trasferiti alla Questura di Napoli dove trovammo altri inglesi, conoscenti e non. Dalla questura di Napoli fummo trasferiti al carcere di Poggioreale e rinchiusi in celle. Dopo alcuni giorni fummo avvisati dagli agenti di custodia che ci avrebbero trasferiti. Infatti il gruppo dei diciassette fummo trasferiti in manette alla stazione centrale di Napoli partenza per Bari. Da Bari ci trasferirono, questa volta senza manette, all’Istituto agrario di Alberobello.

Logicamente l’Istituto non era attrezzato per ospitare notte e giorno internati, mancava anche la cucina ed i gabinetti erano pochi ed insufficienti. Con buona volontà di tutti, compresi i tre carabinieri addetti alla nostra sorveglianza, - persone molto gentili e comprensivi - , riuscimmo a sistemarci abbastanza bene. Le autorità crearono la mensa che ognuno di noi pagava dal soldo che il Governo Italiano passava ad ogni internato (lire cinque al giorno). A coloro che erano considerati benestanti non veniva dato il sussidio quindi dovevano provvedere a proprie spese al mantenimento. Logicamente si fece reclamo, essendo i nostri beni sequestrati e dati in consegna al Banco di Napoli di cui non ci rimetteva nulla. In fine ci venne riconosciuto il sussidio anche agli altri ritenuti benestanti che eravamo la maggior parte. I tre Indiani trovarono difficoltà per il mangiare e si cucinavano direttamente. Il tempo lo passavamo a passeggiare, scrivere studiare perché alcuni non parlavano inglese.

I carabinieri molto gentili con facilità ci davano il permesso di andare in paese a fare spese e loro non hanno mai avuto di che lagnarsi di noi internati. Si visitavano i Trulli, si parlava con i paesani, in altri termini buona accoglienza. Dopo alcune settimane venne internato nel nostro campo un ferroviere italiano che purtroppo dopo alcuni giorni dopo il nostro trasferimento a Salsomaggiore, morì di tifo (in realtà il suo decesso fu dovuto a peritonite, n.d.r.). Dopo un mese di permanenza in diciassette, diventammo quasi cinquanta inquantochè furono trasferiti nel nostro campo alcuni ebrei. Gente calma, mai attriti fra di noi, alcuni con problemi per il mangiare, molti non in buona salute a cui veniva dato il permesso per recarsi in Paese dal medico addetto al campo. Il signor Enrico, professore di pianoforte e di altri strumenti, delle volte ci allietava con la chitarra. In tutti i modi non davamo fastidi alle autorità e non avevamo fastidi.

Dopo due mesi fummo trasferiti al Castello di Salsomaggiore assolutamente non adatto ad ospitare molte persone quasi un centinaio, internati provenienti da tutta Italia. A nostra richiesta tramite il Governo Svizzero il Ministero degli Interni italiano inviò un ispettore accompagnato da un funzionario svizzero. Vista l’impossibilità del castello di ospitare tante persone, un gruppo fu trasferito al Castello di Montechiarugolo, alcuni furono inviati in paesini come internati liberi uniti alle famiglie che, a loro volta, erano stati internati liberi in paesini a loro scelta. Nel Castello di Montechiarugolo trovammo altri internati in maggioranza jugoslavi (marittimi). A Montechiarugolo avemmo dei fastidi con il Commissario che intendeva il Campo di concentramento prigione, non avevamo il permesso di mettere sulla tavola da pranzo le tovaglie, un bicchiere per tre persone, mangiare acquiccio, una volta alla settimana carne. Immediatamente si fece reclamo. Il ministero mandò immediatamente un prefetto accompagnato questa volta dal Console Svizzero. Ottenemmo immediatamente tutto anche il permesso di recarci a Reggio Emilia dal dentista o cure mediche. Dalla Svizzera ricevevamo tutto il necessario per vivere bene, pacchi con vestiario, cappotti, cioccolata, sigarette, scatolame e sussidi inglesi. Logicamente avevamo tanta di quella roba che distribuivamo a quelli d’altre nazionalità che non ricevevano aiuti dai loro governi, agli agenti e carabinieri pacchi completi.

Nel Castello di Montechiarugolo, facevamo teatro, concerti, alla domenica messa cantata con coro diretto da Direttore d’orchestra nostro internato. Molti, dopo quasi un anno, hanno avuto il permesso di raggiungere le famiglie da internati liberi. Io e mio fratello raggiungemmo mamma e papà a Canino, provincia di Viterbo. Bene accolti dai paesani, completamente liberi di andare al cinema e per il paese. Da Canino fummo trasferiti come internati liberi a Loro Ciuffenna, provincia di Arezzo. Sempre ben voluti dalle autorità e dalla popolazione. A Loro Ciuffenna ci raggiunse l’armistizio. Divenimmo liberi cittadini però non fu possibile ritornare a casa per mancanza di mezzi di trasporti. Sempre a Loro Ciuffenna ci incolse la ritirata dei tedeschi e dovemmo darci alla macchia sui monti e con altri paesani davamo aiuto ai vari soldati Inglesi fuggiti dai campi di concentramento militari. All’arrivo delle truppe inglesi fummo completamente liberati».

INTERNATI EBREI (1940-1943)

Amsterdam Arthur di Joseph

Nato a Offenbach am Main il 27.3.1922, 18 anni, negoziante di pelletterie, tedesco, arriva da Milano il 28.7.1940, parte per il comune di Fermignano il 20.12.1941, straniero genericamente sospetto. Arrestato a Urbino (PS) il 12.8.1944 da tedeschi, detenuto nel carcere di Forlì; morto in Italia, in eccidio, per mano tedesca: Forlì, campo d’aviazione, 5 settembre 1944.

Aurelio

Nato a Zelina, 32 anni, ex jugoslavo, arriva dal carcere di Padova il 15.12.1942, parte il 6.9.1943 per il campo di concentramento di Farfa Sabina, internato dalla Questura di Lubiana (insieme al padre Giulio) il 27.12.1942; «i soprascritti stranieri risulterebbero appartenenti alla razza ebraica e sarebbero di nazionalità croata. I predetti profughi da Zagabria, per sottrarsi alle note persecuzioni degli ustascia, entrarono clandestinamente nel Regno nel giugno dello scorso anno e risedettero temporaneamente in questa città fino al novembre o dicembre successivo, epoca in cui ottenuto indebitamente il lasciapassare per il Regno partirono alla volta di Padova.(…) Stante la circostanza della razza e per di più trattandosi di profughi dai territori ex jugoslavi emigrati in Italia clandestinamente, tenuto conto di quanto riferito dall’Ispettore Generale, questo Ufficio propone che vengano fermati ed internati in un campo di concentramento del Regno. L’ispettore generale di Polizia , in data 10 ottobre 1942, ha mandato la seguente nota alle questure di Lubiana e di Padova: da alcuni mesi alloggiano nell’albergo “Italia” di Molcesino (Verona) due sloveni provenienti da Lubiana. Dovrebbe trattarsi di padre e figlio. Sere or sono ebbi occasione di essere presentato ed intrattenermi con essi, in conversazione ed ho potuto farmi la precisa netta convinzione di trovarmi di fronte a due “belle figure di patrioti jugoslavi”. Ricordo che, ritenendo che essi fossero due simpatizzanti dell’Italia inizia la conversazione col chiedere se mancassero da molto da Lubiana e se questa fosse ora tranquilla. A tale domanda, i due reagirono vivacemente con le seguenti frasi:” Come può essere tranquilla…non sarà mai tranquilla se non le verrà data la sua indipendenza”. Ad altre mie domande, risposero con frasi del genere: “Gli sloveni non possono avere fiducia nell’Italia, perché dagli sloveni dell’Istria hanno saputo come si sta sotto l’Italia. Noi sotto la Jugoslavia si stava bene, avevamo i nostri rappresentanti al Governo Nazionale, eravamo considerati e ben trattati. Erano i croati che non andavano d’accordo con i serbi non noi. Anche noi non andavamo d’accordo con i croati. Voi pretendete che noi parliamo l’italiano e che la lingua ufficiale sia l’italiano, mentre ciò non era affatto preteso dalla Jugoslavia».

Bermann Moritz

di Wilhelm, nato a Leinberg in Germania il 28.5.1882, 58 anni, fotografo, tedesco, arriva da Milano il 28.7.1940, parte per la provincia di Chieti il 20.12.1941, straniero genericamente sospetto. Arrestato in provincia di Firenze nel dicembre 1943 da italiani. Detenuto a Bagno a Ripoli campo, Firenze, Milano carcere. Deportato da Milano il 30.1.1944 a Auschwitz. Ucciso all’arrivo a Auschwitz il 6.2.1944.

Davide

Ex jugoslavo (serbo), arriva il 19.9.1942 dal carcere di Treviso, internato dalla Prefettura di Treviso il 21 agosto 1942: «provenienti dalla Dalmazia furono internati nel dicembre u.s. nel comune di Cavaso del Tomba gli ebrei in oggetto, i quali da qualche tempo conducono tenore di vita non conforme al loro stato d’internamento. Irrequieti e ribelli a qualsiasi disciplina non ottemperano alle prescrizioni loro imposte e si allontanano dalla loro sede senza autorizzazione per recarsi persino a Venezia, in compagnia di alcune distinte signorine del luogo forse in buona fede ed ignare delle conseguenze a cui si esponevano a causa della diversità della razza, hanno accettato le loro insistenti manifestazioni di affetto e di simpatia permettendo anche di farsi fotografare o che essi apponessero affettuose dediche sulle fotografie. Questo stato di cose ha prodotto sfavorevolissime impressioni nel piccolo paese di Cavaso del Tomba ed ha provocato anche qualche scandalo tra alcune famiglie per cui hanno dovuto intervenire le autorità locali. Rendendosi necessario l’immediato allontanamento dei predetti ho disposto che venissero fermati e rinchiusi nelle locali carceri a disposizione della Questura, in attesa delle determinazioni di codesto Ministero, cui propongo che vengano inviati in un campo di concentramento».

Feintuch Mayer di Henia

Nato a Kalisz (Polonia) il 10.12.1897, 43 anni, fabbricante, tedesco, arriva da Milano il 28.7.1940, parte per il c.c. di Ferramonti il 27.7.1941, straniero genericamente sospetto. Arrestato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 30.11.1943 da italiani. Detenuto a Bagni di Lucca campo, Lucca carcere, Firenze carcere, Milano carcere. Deportato da Milano il 30.1.1944 ad Auschwitz. Deceduto in luogo e data ignoti.

Giacomo

Nato a Roma, 32 anni, commerciante, italiano, arriva il 16.9.1942 dal carcere di Roma, parte il 19.12.1942 per l’internamento in provincia di Pesaro, internato dalla Questura di Roma il 12.8.1942; «precettato (il 23 giugno 1942) e adibito quale manovale ai lavori di svasamento delle golene del Tevere, è stato segnalato dal Commissariato di P.S. di S.Paolo per avere, l’11 luglio u.s., rifiutato l’acconto spettantegli affermando non essere quello il denaro dovutogli. Poiché il capo-cantiere cercava di fargli comprendere che, essendo stato classificato con rendimento del 25% rispetto agli ariani, aveva diritto al salario di £.0,90 all’ora, Giacomo, alzando la voce, inveiva contro il capo-squadra, minacciando persino di passare a vie di fatto, ed asserendo, fra l’altro, che voleva spaccare la testa a tutti. Tale incidente, se rimanesse impunito, sarebbe indubbiamente di cattivo esempio per tutti gli ebrei precettati (…) perché il provvedimento serva di esempio agli altri che si trovano nelle sue stesse condizioni, Giacomo è stato associato nelle locali carceri giudiziarie».

Ladislao

Nato a Budapest, 33 anni, medico, apolide ex ungherese, arriva il 25.7.1942 dal c.c. di Civitella del Tronto, parte il 21.11.1942 per il c.c. di Ferramonti; nota della Questura di Bari del 28.8.1942: «per quanto nessun rapporto informativo sia pervenuto sul conto del predetto, è necessario esercitare nei suoi confronti oculata vigilanza, essendo stato segnalato dalla Prefettura di Teramo come elemento altezzoso, prepotente e litigioso». Ladislao si trova ad Alberobello per punizione perché, nel precedente luogo d’internamento, «è riuscito a contrarre relazione amorosa con una signorina del luogo ed a prestare nascostamente la sua opera di medico in una delle case coloniche non molto distanti dal campo stesso». Ladislao chiede ben presto di essere trasferito da Alberobello, «anche sotto forma di un internamento in un istituto di cura (tubercolosario, manicomio, ospedaletto di provincia) ove potrebbe rendersi utile, se non come medico, come infermiere o tecnico addetto alla sala operatoria, alla sterilizzazione, radiologia, laboratorio d’analisi etc .» Ladislao vuole continuare le ricerche relative a due studi scientifici: il primo riguarda un filo di sutura radiopaco che permette di controllare, con semplice radiografia, lo stato delle suture interne (utile nelle diagnosi di complicazioni postoperatorie negli operati di stomaco e d’intestino), mentre l'altro si riferisce ad un cranio trasparente e permette una comparazione in tutte le proiezioni tipiche ed atipiche della craniologia Röntgen. I due studi volutamente pratici «per causa delle leggi razziali, che impedivano la pubblicazione di studi scientifici, sono di mia assoluta proprietà intellettuale, dall'idea all'esecuzione quasi completa. I vari studi tecnici e tutto il lavoro fu eseguito da me solo, senza alcun aiuto o facilitazione, senza l'ausilio dell'attrezzatura di un istituto scientifico o industriale quando nella fase conclusiva nel settembre del 1940 fui arrestato a Milano dove mi trovai per studiare gli aspetti industriali della questione. Coll'arresto ed il conseguente internamento, persi buona parte del mio materiale di studio, che non potei più recuperare e fui impedito di offrire, come era mia intenzione, al Governo Italiano i risultati del mio lavoro». La richiesta di Ladislao, tesa anche ad avere qualche strumento per proseguire le ricerche, è accompagnata dalla seguente nota del direttore del campo d’Alberobello: essendo di razza ebraica non si acconsente di esercitare la sua professione di medico.

Marco

Nato a Roma, 23 anni, manovale, italiano, internato dalla Questura di Roma il 4.11.1942, arriva il 15.12.1942 dal carcere di Roma, parte l’11.8.1943 perché liberato con disposizione telegrafica del 6 agosto 1943: «occupato quale mobilitato civile fin dal 19 agosto u.s. nei lavori stradali presso l’impresa C. sulla via Cassia Vecchia, dal 5 all’8 settembre u.s. abbandonò il lavoro senza giustificato motivo. Diffidato, in data 9 detto, a riprendere senza indugio lavoro, il giorno successivo riprese lavoro, ma lo abbandonò nuovamente il 15 detto, senza più ripresentarsi alla ditta alla quale era stato assegnato. Avendo, pertanto, il M. dato prova di cattiva volontà di adempiere agli obblighi impostigli si propone che il medesimo venga internato in un campo di concentramento».

«Sono andato via da Alberobello nei primissimi giorni di agosto del 1943, dopo la caduta di Mussolini. I carabinieri mi avevano avvisato: “Stai attento ché ti arriverà il fonogramma e partirai subito!”. Infatti una bella mattina uno di loro mi disse:”Ueh, romano, svelto che te mannano a casa!” E io:”ma me stai a prendere in giro!” “No, no, guarda, ecco il fonogramma!”. Fui prosciolto e in treno ritornai a Roma. Qui dopo l’8 settembre mi sono trovato nella bufera delle persecuzioni. Devo ringraziare un sacerdote, don Molvino e tutta la sua diocesi: ci ha tenuto lì e ci ha salvato non solo a me ma anche a molti altri. Ci nascondeva nelle catacombe di quella chiesa di via Donna Olimpia, a Monteverde, dove abitavo con la mia famiglia. Eravamo sempre una ventina. Siamo rimasti nascosti lì dalla persecuzione dei tedeschi fino alla liberazione di Roma. Durante le persecuzioni, poi, è stato preso mio fratello che è morto in Germania ma non ricordo dove. Io vorrei che si sappia che non tutti gli italiani sono stati cattivi. Vorrei ringraziare tutto il paese di Alberobello perché sono stati veramente bravi e buoni. La prima volta che ho avuto contatto concreto con loro, o meglio urto, perché per me che uscivo dal carcere era un urto, ebbi un’impressione perfetta, un aiuto sostanzioso, quel pane che mi serviva per vivere».

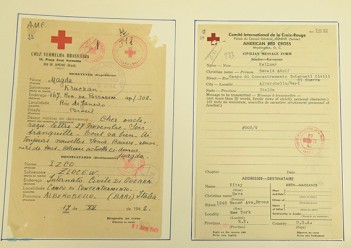

cartolina diretta a un internato ebreo di Casa Rossa (1943)

Mario

Nato a Mantova, 31 anni, rappresentante di commercio, italiano, arriva il 12.8.1942 da Mantova, parte il 6.9.1943 per il campo di lavoro di Castelguido; ha una sorella internata nel c.c. di Solofra (AV), internato dalla Prefettura di Mantova il 30.6.1942, «la sua appartenenza alla razza ebraica non gli ha, finora, procurato nocumento alcuno, anzi, per la sua mentalità, forse il vantaggio di non farlo richiamare alle armi. Egli ostenta il suo comodo tenore di vita, è arrogante nel suo modo di fare e nel suo contegno in pubblico, ed anche di recente, il 13 di questo mese, ad una persona che, riferendosi al provvedimento legislativo della precettazione per l’avviamento al lavoro degli ebrei, gli diceva che ormai sarebbe andato a lavorare, ebbe a rispondere che a lavorare ci sarebbero andati gli altri, e che egli, intanto, se ne andava a Pegli a fare i bagni, facendo seguire alle parole un gesto volgarissimo con il braccio, all’indirizzo del suo interlocutore. Mario, per fingere di vivere onestamente, suole prelevare, da qualche negozio, dei tagli d’abito che poi rivende, ma tali miseri introiti non gli possono consentire il tenore di vita dispendioso che egli in effetti conduce, sempre elegante ed azzimato, sempre con donne, sempre sfaccendato nei caffè e nei locali pubblici». Soltanto il 25 agosto del 1943, a seguito di riesame della sua pratica, il Capo della Polizia gli concede la revoca dell’internamento ma il provvedimento giunge ad Alberobello troppo tardi: il 6 settembre è trasferito a Castel di Guido, insieme ad altri 57 internati. Come tutti gli altri si dà alla macchia e soltanto il 14 settembre si presenta alla Questura di Roma dove è formalmente liberato e rimpatriato a Mantova con foglio di via obbligatorio. Molti mesi dopo la chiusura del Campo, la sorella di Mario mostrerà di averne perso le tracce e di soffrire le nuove apprensioni per le persecuzioni razziali scattate dopo l’Armistizio: «Sono ancora tra i vivi per miracolo. Il mio pensiero è per te e per tutti i famigliari. Puoi immaginare il mio tormento non sapere nulla del mio Sandrino, della mamma, papà e tutti. Ho spedito da Solofra un messaggio, spero che arrivi così almeno la mamma non sta in pena per me. Vorrei che tu fossi ancora costà (nel campo di Alberobello, n.d.r.) perché se tu fossi a Mantova ti sarebbe capitata una sorte peggiore. Penso quanto soffriranno i miei cari».

Secondo

Nato a Ferrara, 34 anni, industriale, italiano, arriva il 24.4.1942 dal c.c. di Manfredonia, parte il 30.7.1942 in licenza per Bologna, internato dalla Prefettura di Ferrara il 4.6.1940; «l’israelita Secondo è uno dei pochi ebrei di Ferrara che, allorché vennero emanati i noti provvedimenti razziali, assunsero subito un palese atteggiamento di resistenza alla legge e di ostilità al Regime, tanto da provocare frequenti reazioni nell’elemento fascista. Il predetto è figlio di un vecchio e convinto assertore delle ideologie socialiste il quale, dopo ripetute diffide, è stato recentemente sottoposto ai vincoli dell’ammonizione per i suoi continui apprezzamenti sfavorevoli al Regime e per le frasi astiose con cui critica l’attuale politica dell’Italia. Cresciuto alla scuola paterna, il medesimo non ha mostrato mai di simpatizzare per il Fascismo ed all’atto dell’applicazione delle leggi razziali, vedendosi leso nei propri interessi economici, manifestò subito il proprio odio verso il Governo Nazionale, criticandone le direttive politiche con parole che spesso assumevano forma di propaganda deprimente e sobillatica. Il suo contegno fece allora sospettare che egli avesse rapporti con l’Internazionale Ebraica e da varie fonti fu segnalato come individuo pericoloso. In una nota del 14.12.1939 trasmessa da codesto Ministero a questo Ufficio veniva descritto come disfattista. Le indagini eseguite per accertare la di lui attività non consentirono la raccolta di elementi sufficienti per la sua sottoposizione a provvedimenti di polizia; si poté però constatare come egli, accompagnandosi agli ebrei più sospetti, parlasse con loro di politica e traesse frequentemente dai commenti ai fatti del giorno occasione per pronosticare una guerra che, a suo dire, avrebbe consentito, con la rovina del fascismo e del nazionalsocialismo, la vendetta degli israeliti perseguita dagli Stati totalitari. Ora che la guerra pare imminente, Secondo, che per l’ammonizione del padre ed il disprezzo a cui è fatto segno dai fascisti del luogo, nutre un’avversione più intensa verso il fascismo e l’arianismo, torna a manifestare con maggiore frequenza e con maggiore inopportuna loquacità, le teorie sovversive di cui è imbevuto prospettando con malcelata letizia i rischi di una guerra. È, quindi, probabile, che i suoi principi antinazionali possano stringerlo in un prossimo futuro a compiere qualunque azione illecita ai danni del Regime. Con la sua sorda propaganda disfattista, egli potrebbe inoltre destare allarme, deprimere lo spirito pubblico e compromettere la resistenza della nazione di fronte al nemico».

Umberto

Nato a Roma, 37 anni, impiegato, italiano, internato dalla Questura di Roma il 10.6.1940: arriva l’11.8.1941 dal c.c. di Isola Gran Sasso, parte il 13.1.1942 per il c.c. di Urbisaglia; il 24 aprile 1942 è internato nel comune di Camerino ma, poiché in quel comune e a Castelraimondo sono successi incidenti provocati da suo fratello Vittorio, è trasferito nel comune di Capestrano (AQ) «tenuto conto che il predetto venne segnalato quale critico aspro della politica razziale e simpatizzante del partito comunista». Umberto è iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 1919, ha fatto parte della squadra di azione nazionalista dal 1920 ed è stato tesserato all’associazione antibolscevica. Durante una licenza a Roma, l’ebreo Umberto, che aveva un negozio in Piazza Capranica, è segnalato da uno zelante avvocato italiano perché è visto «circolare liberamente per Roma» e sulla lettera è annotato a penna «è un elemento pericoloso!». Ad agosto del 1943 la madre di Umberto chiede ancora la liberazione del figlio, «valendo a ricomporre almeno in parte la dispersa famiglia della scrivente che ha un figlio in America, un internato e l’altro condannato a 20 anni di reclusione per reati politici».

Urbach Leo di Hermann

Nato a Vienna il 23.6.1914, 26 anni, orologiaio, tedesco, arriva da Milano il 28.7.1940, parte il 2.12.1941 per il c.c. di Bagni di Lucca,straniero genericamente sospetto. Arrestato a Bagni di Lucca (LU) il 30.11.1943 da italiani. Detenuto a Bagni di Lucca campo, Lucca carcere, Firenze carcere, Milano carcere. Deportato da Milano il 30.1.1944 a Auschwitz. Liberato.

Zaitscheck Hans di Leopold

Nato a Vienna il 14.11.1909, 31 anni, tedesco, arriva il 28.7.1940 da Milano, parte il 3.11.1940 per un comune della provincia di Foggia (Castelnuovo della Daunia?), straniero genericamente sospetto. Detenuto a Fossoli campo. Deportato da Fossoli il 5.4.1944 ad Auschwitz. Deceduto in data e luogo ignoti.

Zeller Arthur di Beniamino

Nato a Vienna il 23.12.1910, 30 anni, pellicciaio, tedesco, arriva il 28.7.1940 da Milano, parte il 14.7.1941 per il c.c. di Ferramonti, straniero genericamente sospetto. Arrestato da italiani, detenuto a Fossoli campo. Deportato da Verona il 2.8.1944 ad Auschwitz. Deceduto in luogo e data ignoti.

china dipinta da un ebreo internato a Casa Rossa (1942)

INTERNATI SLAVI E ITALIANI NON EBREI (1941-1943)

Alfredo

Nato a Genzano di Roma, 44 anni, italiano, fabbro, arriva il 13.7.1943 dalla colonia di confino di Pisticci, parte il 1°.9.1943 per Roma perché liberato, già confinato dalla Questura di Roma il 16.11.1936; «anarchico schedato, svolge propaganda contro il Regime e il Duce, si è legato al noto repubblicano Dante, uno dei dirigenti del gruppo “Giustizia e Libertà”».

Anteheo

Nato a Mohronog (Lubiana), 28 anni, ex jugoslavo, impiegato, arriva il 4.8.1942 dal carcere di Ferrara, parte il 6.11.1942 per Ferrara, internato dalla Prefettura di Ferrara il 19.6.1942; «Anteheo ricevette per via postale una lettera scritta in provincia di Lubiana ed imbucata a Padova da un soldato giunto colà in licenza, con la quale una sua amica gli comunicava che diversi suoi parenti erano stati fucilati dalle truppe d’occupazione e lo rimproverava per avere abbandonato la sua “Patria” al fine di risiedere tranquillamente nello stato nemico del suo popolo. Anteheo, in preda al dolore causatogli dalla notizia della fine dei suoi congiunti, dopo avere abbondantemente bevuto, chiuse con gesto violento, alla presenza degli altri appigionanti, la radio della pensione che trasmetteva i “commenti ai fatti del giorno”, dicendo che era ora di finirla con questa guerra. Quindi, dopo avere compiuto un gesto di sprezzo verso lo scudetto littorio che uno degli astanti portava all’occhiello, si ritirò in camera sua e a degli studenti che, impietositi per il suo stato, cercavano di confortarlo, narrò che tutti i suoi congiunti erano stati uccisi da camicie nere della M.V.S.N. e che lui intendeva rientrare a Lubiana per raggiungere i ribelli nel bosco e vendicarsi contro gli italiani». Esalta l’attività dei ribelli jugoslavi, fa apologia del delitto politico e manifesta odio per il Fascismo. Afferma che la responsabilità della guerriglia è del Comando Italiano il quale dopo aver promesso l’impunità a coloro che avessero deposto le armi per tornare alle loro case, ha adottato gravi provvedimenti nei loro confronti. «Ad una domanda rivoltagli sui motivi per cui nutre contro la Milizia un odio maggiore di quello che manifesta per l’esercito, lo stesso spiegò che le ragioni sono palesi ove si pensi che la Milizia è una forza armata che simboleggia il Regime Fascista. Fece osservare che in Italia coloro che non condividono la politica del Regime agiscono sempre con tanta imprudenza da farsi subito identificare dalla Polizia e spiegò come, al suo paese, si operi con più decisione, tanto da procedere alla soppressione violenta delle figure politiche invise, armando la mano di un sicario che, nell’atto in cui compie l’attentato, viene subito ucciso dal mandante il quale elimina così le prove dell’organizzazione del delitto ed ha la possibilità di far credere di aver ucciso l’attentatore o in preda all’ira generata in lui per l’uccisione di una eminente personalità o al fine di impedire il gesto insano».

Cristofaro

Nato a Konjevrate, 56 anni, ex jugoslavo, contadino, arriva il 16.9.1942 dal carcere di Sebenico, parte il 5.4.1943 per Zara per revoca dell’internamento, internato dalla Prefettura di Zara il 25.7.1942; «Ha un figlio a Zagabria allievo ufficiale degli ustascia, risulta individuo di sentimenti notoriamente a noi contrari. Insieme ad un certo frate del luogo, ora esponente degli ustascia della zona ed anche dopo la nostra occupazione non ha tralasciato, sebbene più copertamente, di svolgere la sua attività politica, in modo a noi ostile, facendo attivissima propaganda irredentista croata. Come è noto il governo di Zagabria ha arbitrariamente effettuato dei richiami nelle sue FF.AA. di cittadini nativi e residenti nel territorio annesso. In tale occasione il Cristofaro. avrebbe nel suo esercizio di osteria invitato i presenti ad ubbidire agli ordini dei Croati per contribuire a assediare gli italiani della Dalmazia. Insieme al suddetto frate, Cristofaro pare mantenga stretti contatti con le autorità croate; è stato accertato comunque che i due – sprovvisti di ogni autorizzazione – si recano sovente nello stato croato. Tra la popolazione locale costui cerca di ingenerare l’odio contro l’Italia e l’attaccamento alla Croazia con ogni sorta di mezzi. (…) Nel suo esercizio – frequentatissimo da tutte le persone più sospette in linea politica – è esposto al posto d’onore un grande quadro di Ante Pavelic. Solo dietro invito dell’Arma, il M. si è poi deciso ad incollare in un angolo dell’osteria due piccoli ritratti del Re Imperatore e del Duce, ricavati da due ritagli di giornali. È questo un particolare alquanto significativo». Del croato Crsta, ex capo degli ustascia di Konievrate e collaboratore del sacerdote Bernardo, anch’egli ustascia croato, il Governo Italiano dovrà occuparsi per un caso diplomatico sollevato dalla Legazione di Croazia, secondo la quale l’internato deve essere rimpatriato in Croazia perché «era buon croato e noto per le sue simpatie verso l’Italia fascista. Come tale è noto a molte personalità politiche croate». Per non inimicarsi l’alleato Pavelić, il Duce concede a Crsta la grazia e lo libera, dopo aver avuto dal prefetto di Zara una liberatoria, motivata dalla dichiarazione dell’interessato di volersi trasferire definitivamente nel territorio della Croazia.

Francesco

Nato a Mattuglie, 42 anni, italiano, meccanico, arriva il 24.9.1942 dal carcere di Fiume, parte il 29.12.1942 per il Sanatorio Antitubercolare di Bassano del Grappa, internato dalla Prefettura di Fiume il 2.8.1942; «da tempo svolgeva propaganda disfattista fra i militari ed esercitava la ricettazione di indumenti militari. Ammise che, unitamente al Vladimiro, aveva spinto i militari a rubare indumenti dell’Esercito per venderli a loro che, a loro volta, avrebbero provveduto a venderli a Fiume presso ricettatori. Ammise anche che il Vladimiro aveva svolto propaganda disfattista asserendo che l’Asse non avrebbe mai potuto vincere la guerra perché la Russia era superiore per uomini e per mezzi bellici; che l’Italia aveva fatto male ad allearsi con la Germania perché fra poco i tedeschi avrebbero comandato in Italia e che infine in questi territori si stava molto meglio prima, quando c’era il dominio jugoslavo o austriaco, che adesso che c’è il Fascismo. Negò però una partecipazione diretta a tale propaganda disfattista».

Giovanni

Nato a Lissa, 27 anni, ex jugoslavo, contadino, arriva il 9.8.1942 dalla colonia di confino di Pisticci, parte il 6.9.1943 per il campo di lavoro di Castelguido, internato dalla Prefettura di Spalato il 29.7.1941; «comunista indiziato di propaganda antifascista ed antiitaliana, dichiara che tra non molto vincerà lo stato bolscevico e che il Duce e il Fuhrer saranno deportati in Siberia per essere fatti morire di fame insieme ai traditori della Russia e che a si sarà a Lissa vendetta contro iscritti e simpatizzanti del P.N.F. e che la lira precipita verso la svalutazione».

Ivan

Nato a Civitavecchia, 36 anni, italiano, cattolico, marmista, arriva il 7.8.1942 dal Campo di Ariano Irpino, parte il 13.10.1942 per revoca internamento, anarchico schedato, più volte arrestato, carcerato e confinato; il 2.9.1928 è assegnato alla Colonia di confino di Lipari per 5 anni; il 21.9.1932 è tradotto a Ponza; il 2.12.1932 per atto di clemenza del Duce, in occasione del Decennale della Rivoluzione Fascista, è prosciolto dal rimanente periodo di confino; il 30.7.1940 è tradotto a Ventotene come elemento pericoloso all’ordine pubblico “nelle attuali contingenze”; il 3.10.1941 arriva al campo di concentramento di Fabriano; il 16.1.1942 è internato nel comune di Lauro, in provincia di Avellino; il 15.4.1942 è proposto per l’allontanamento dal comune di Lauro: «ha serbato atteggiamento equivoco, preferendo la compagnia di altri internati per motivi politici, coi quali chiacchiera continuamente, criticando l’attività dell’amministrazione comunale e degli organi del Partito e non mancando, sempre che se ne offra la possibilità, di fare propaganda di idee sovversive».

Nicola

Nato a Poglizza, 40 anni, ortodosso, ex jugoslavo, contadino, arriva il 16.9.1942 dal carcere di Zara, parte il 29.12.1942 per la colonia di confino di Pisticci, internato dalla Prefettura di Zara il 27.7.1942; «è tipo parolaio, di carattere prepotente. In linea politica risulta che sotto l’ex governo jugoslavo faceva parte del partito comunista. Dopo l’annessione ha continuato a nutrire gli stessi sentimenti divenendo, quando l’occasione glielo permetteva, propagandista antiitaliano, cercando a tal scopo di avvicinare i contadini del luogo per convincerli all’idea comunista.(…) durante l’inverno scorso avrebbe portato oltre il fiume Zrmania acquavite e vino destinato ai ribelli della Zika e che non molto tempo fa è andato profetizzando tra quelli che poteva avvicinare l’imminente vittoria russa sulle potenze dell’Asse, minacciando coloro che si astenevano dal parteggiare per i ribelli con la prospettiva che un giorno sarebbero stati chiamati a rendere conto di quello che avevano fatto, mentre i loro fratelli combattevano contro le truppe italiane. Inoltre è andato dicendo che non sono rispondenti a verità le vittorie che i giornali italiani comunicano come riportate sui nostri nemici perché è invece la Russia che sta vincendo».

Pietro

Nato a Ponte di Veglia, 31 anni, ex jugoslavo, carpentiere, arriva il 14.9.1942 dal carcere di Capodistria, parte l’11.2.1943 per il Sanatorio Antitubercolare di Teramo, internato dalla Prefettura di Fiume; «Pietro che è contabile della cooperativa contadini di Ponte, composta di individui tutti con tendenze comuniste, è ritenuto uno dei capi dell’organizzazione comunista di Ponte che teneva in soggezione tutta la popolazione del luogo con la minaccia di rappresaglie per il giorno in cui in seguito alla vittoria della Russia, i comunisti avranno assunto il dominio politico dell’isola. Secondo voci confidenziali la stessa organizzazione comunista è in relazione con comunisti di Sussa ed avrebbe dovuto agire, al primo cenno, eseguendo azioni di terrore, specialmente contro gli ex nazionalisti jugoslavi e tutti coloro che avevano avvicinato gli italiani, per gettarsi poi alla macchia dell’isola; Pietro che si recava a Sussa e spesso anche a Veglia, presso il farmacista Giovanni, noto comunista fermato il 24 corrente, è ritenuto l’individuo che manteneva i collegamenti fra gli elementi comunisti e ne trasmetteva gli ordini».

Spiridione

Nato a Zara, 41 anni, italiano, commerciante di generi alimentari, arriva il 15.8.1942 dal campo di concentramento di Ariano Irpino (AV) (era già stato internato nel comune di Savignano di Puglia (AV) da cui fu trasferito per indisciplina su richiesta del locale podestà: «nel campo dell’alimentazione dà prova di sentimenti antitaliani che nel pubblico sono appresi con senso di disgusto (sei pasti al giorno)», parte il 6.9.1943 per il campo di lavoro di Castelguido, internato dalla Prefettura di Zara il 30 settembre 1941; «pericoloso in linea morale e politica; condannato da diversi tribunali del Regno per precedenti penali, noto pregiudicato per reati contro la proprietà, ammonito e vigilato speciale. Specula in materia annonaria: vende generi razionati a persone non munite di tessera annonaria e a prezzi superiori a quelli stabiliti, rifiuta di vendere albicocche in scatole “Cirio” ad ufficiali del Regio Esercito, più volte chiuso il negozio. Di sentimenti croati, capace di svolgere azione contraria agli interessi nazionali e disfattista e se, al riguardo non si sono potute avere prove concrete, si ha peraltro, la convinzione che egli per la non comune scaltrezza ha saputo occultamente svolgere tale attività malgrado l’assidua vigilanza cui è stato sempre sottoposto».

Tullio

Nato a Savelli (Catanzaro), 40 anni, italiano, manovale, arriva il 18.8.1942 da Catanzaro, parte il 18.10.1942 per la colonia di confino delle Tremiti, internato dalla Prefettura di Catanzaro; «anarchico; allusioni sull’ingiusto comportamento delle Autorità sullo sfruttamento della massa operaia impiegata nelle segherie locali, sull’esoso trattamento da parte dei datori di lavoro, sull’esiguità dei salari… Licenziato dalle segherie per indisciplina, scarso rendimento, disubbidienza, ingiurie e minacce ai dirigenti, ha trascorso cinque anni al confino di polizia per atti terroristici commessi all’estero; fa subdola e incessante opera di propaganda e sobillazione fra gli operai del suo comune. Atteggiamento oltraggioso e minatorio verso Autorità e gerarchie fasciste».

biglietto della Croce Rossa Internazionale diretto a un internato di Casa Rossa (1942)

SECONDA STAGIONE

EX FASCISTI condannati dalla Commissione provinciale per il confino di polizia di Bari (1945-46).

Antonio

Nato a Brindisi, condannato a 1 anno di confino: «è ex squadrista, ferito per la causa fascista, marcia su Roma e sciarpa littorio. È stato un fervente fascista e propagandista. Ha ricoperto cariche di capo nucleo, capo settore e componente il direttorio del fascio di Brindisi. Di carattere violento e manesco, ha partecipato a spedizioni punitive a carico di elementi ritenuti di sentimenti antifascisti. Nel 1942 venne espulso dal PNF per assenteismo e per incomprensione dei doveri fascisti». Il 7 ottobre 1943, dalle carceri di Brindisi dove è rinchiuso, avanza un’istanza di grazia al Re: «da 24 giorni mi trovo rinchiuso in carcere senza aver commesso alcun delitto; l’unica colpa che mi si addebita è quella di essere un ex squadrista. In quel lontano 1921, appena ventenne, trasportato dall’entusiasmo e dall’ardore della mia giovane età, non avendo potuto dare il mio contributo alla Patria durante la guerra vittoriosa, credetti compiere opera onesta e patriottica dare il mio umile e modesto contributo di cittadino e di italiano, nell’arretrare quell’ondata di bolscevismo che minacciava di abbattersi nella nostra cara Italia».

Consalvo

Nato ad Andria. È segretario del fascio di Andria nel 1921, è componente la prima federazione fascista di Terra di Bari nel 1921-22, è comandante del secondo battaglione delle squadre di azione fasciste nello stesso periodo di tempo; è deputato al Parlamento della 27^ legislatura. Secondo il Delegato Marzano le cariche rivestite da Consalvo dimostrano che «tutto questo a me sembra sia in punto di fatto prova più che sufficiente di avere tenuto una condotta ispirata ai metodi ed al malcostume del fascismo perché quale segretario del fascio di Andria fu il promotore e l’organizzatore delle squadre fasciste di azione, quale componente della prima Federazione fascista di Terra di Bari fu uno dei promotori del movimento fascista in questa Provincia; quale deputato della 27^ legislatura fu uno che concorse al colpo di stato del 3 gennaio 1925, votando le leggi che soppressero completamente la libertà in Italia» È prosciolto dalla Commissione Provinciale per il Confino nell’ottobre 1945. Nel 1923 Consalvo è prosciolto per il reato d’incendio doloso del circolo “Matteo Renato Imbriani” di Andria, avvenuto il 30 ottobre 1922; nel 1944 è prosciolto per non aver commesso il fatto, operato da fascisti per rappresaglia contro elementi del partito nazionalista a causa di un conflitto interno.

Francesco

Condannato a 2 anni di confino. Nei primi di agosto del 1941 nella piazza antistante il Fascio di Bitonto si trasmetteva il giornale radio delle ore 20: Vito che vendeva in piazza oggetti di bicicletta fu avvicinato da due persone che gli chiesero perché non si era tolto il cappello; alla risposta che “era stato distratto da alcuni acquirenti”, fu fatto salire nella Casa del Fascio. Qui il Segretario Politico lo rimproverò dicendogli che se avesse avuto dell’olio di ricino glielo avrebbe dato e lo fece uscire da una porta di sinistra. Fuori Vito trovò altri che lo aggredirono colpendolo con schiaffi e con pugni: Francesco lo colpì violentemente al viso. Vito uscì in lacrime ma non andò dal medico né sporse denunzia allora, per paura di rappresaglie ma aspettò il 22 novembre 1944 per la querela. Per il Pretore di Bitonto le percosse e le minacce sono punibili con pena detentiva non superiore ai 3 anni ma, poiché i reati sono stati commessi per motivi fascisti anteriormente al 17 ottobre 1942 (data dell’amnistia di cui al Regio Decreto n.1156) li dichiara estinti.

Francesco

Squadrista e sciarpa littorio, già comandante dei Vigili Urbani di Barletta. «Il 12 settembre 1943 le truppe tedesche, occupando Barletta, mitragliarono 11 vigili urbani, che tutti decedettero ad eccezione del vigile Francesco Paolo, che rimase soltanto ferito. Con esposto del 12 febbraio 1944, le vedove dei Vigili Urbani trucidati accusavano Francesco, squadrista e sciarpa littorio, comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Barletta di essersi salvato dall’eccidio facendo valere quelle sue qualifiche e abbandonando i vigili alla mercé delle truppe tedesche. Dalla istruzione compiuta nessun elemento di responsabilità è risultato a carico del Francesco» il quale, secondo la dichiarazione del vigile «avrebbe avuto il torto di non aver accolto l’esortazione dei vigili ad essere lasciati liberi e a chiudere l’ufficio di Polizia Urbana, prima dell’arrivo dei tedeschi» Per il magistrato il fatto addebitato al Francesco non è delitto comune e non integra alcuna ipotesi incriminata ai sensi del Decreto n.159 del 27.7.1944; il 13 dicembre 1944 il Giudice Istruttore di Trani dichiara l’impromovibilità dell’azione penale. Nell’ottobre del 1943 è internato in un campo di concentramento per 2 anni dalla Commissione del IX Corpo d’Armata Territoriale di Bari.

Giuseppe

Condannato a 2 anni di confino nella seduta del 28.6.1945. La moglie avanza un’istanza di liberazione a Badoglio ad ottobre del 1943: «il 2 corrente in Bitonto fu fermato dai Reali carabinieri e tradotto a Trani mio marito Giuseppe, per ragioni politiche. Non voglio nascondervi che egli, malauguratamente, 21 anni or sono si trovò coinvolto nell’esecrabile Fascismo unicamente per difesa personale, perché, quale figlio di commerciante, suo padre, nel corso del dopoguerra subì danni alla persona ed agli averi ad opera di persone turbolente che in quell’epoca infestavano il Paese. Passata la furia dei primi tempi egli tornò alla vita normale privata senza esercitare più alcuna attività politica».

Lorenzo

Condannato a 1 anno di confino. Imputato per avere, in concorso con altri armati di pistola, costretto con violenza Riccardo, contro il quale puntavano pistole, ad omettere di fare propaganda per i comunisti spagnoli ad Andria il 23 aprile 1936: nel 1945 è prosciolto per estinzione del delitto di minaccia aggravata: così derubricato il capo d’imputazione perché non sussiste il delitto di violenza.

Luigi

Nato a Barletta, 36 anni, sarto, “arrestato il 21 giugno 1945 perché accusato di essere stato al nord fervente mussoliniano e propagandista, collaboratore e spia dei nazifascisti. Assegnato al confino per anni due dalla CP di Bari con ordinanza del 19 novembre 1945”. Secondo la denunzia circostanziata di un combattente delle formazioni “Giustizia e Libertà” di Castagnole d’Asti, Luigi, volontario dopo l’8 settembre 1943 nella Guardia Nazionale Repubblicana di Asti, fu iscritto al Partito Fascista Repubblicano di Torino ed operò con componenti delle Brigate Nere di Asti e con un maresciallo delle SS italiano: avrebbe denunziato più volte l’azionista in questione perché “aveva rifiutato l’adesione alla R.S.I. e perché face parte di formazioni armate di partigiani”. Chiede con ricorso l’annullamento del provvedimento per erronea valutazione dei fatti addebitati ma la Commissione d’Appello per gli assegnati al Confino con ordinanza del 22 marzo 1946 respinge il ricorso, confermandogli gli addebiti, anche perché il ricorrente «si accompagnava spesso con elementi dell’esercito repubblicano». Il Prefetto di Bari propone al Capo della Polizia di trasferirlo in località più lontana e d’altra provincia per evitare che in futuro possa allontanarsi nuovamente da Alberobello: la contravvenzione agli obblighi del confino varrà a Luigi il rifiuto della sua nuova domanda di proscioglimento o di commutazione dell’ulteriore periodo di confino in ammonizione.

Luigi

Ex segretario politico del P.N.F. di Molfetta, condannato a 2 anni di confino. Insieme al Federale di Bari era stato già giudicato e condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale Penale di Trani per violenza privata ai danni del professor Carlo, docente del Liceo classico di Molfetta, che aveva manifestato ad una scolaresca sentimenti “anglofili”: nel novembre del 1935 schiaffeggiò il professore e lo costrinse a bere 40 grammi di olio di ricino, anche se sostenne di averlo fatto per ordine del Federale, il quale, invece, fu assolto per insufficienza di prove.

Simone

Nato a Conversano, già sottoposto all’ammonizione, già proposto per la dispensa dal servizio dalla Commissione Provinciale di Epurazione per il personale dipendente dagli Enti Locali, condannato a 3 anni di confino nel novembre 1945. La Commissione Centrale d’Appello esamina il suo ricorso avverso il confino in data 17 giugno 1946. Il comunista Vito denunzia che l’ex ispettore federale di Conversano all’8 settembre «era ancora il duce del paese. Era ancora la persona che continuava ad avere influenza sulle autorità costituite, tanto da mandare a casa mia il maresciallo dell’Arma per arrestarmi quale disertore; ma al quale io rispondevo che disertori e traditori della patria erano tutti quegli ufficiali fascisti che avevano disarmati i soldati obbligandoli, poi, a fuggire; e che invece di pensare a me, pensasse a prendere seri provvedimenti a carico di questi fascisti, che son vissuti per venti anni succhiando il sangue della povera gente e che ora si preparano a far scoppiare una guerra civile». Un ricordo: « un mio zio socialista il primo maggio portava fiori sulla tomba di Di Vagno e un custode del cimitero squadrista lo segnalò al Fascio di Conversano a Simone».

TERZA STAGIONE

STRANIERI INDESIDERABILI (1947-1949)

(Le cronache di Corrado Calvo sulle signorine di Alberobello riportate su Il Messaggero nel gennaio del 1947)

Le “indesiderabili”. Cento donne ad Alberobello

«In un pomeriggio del 14 gennaio giunse su una delle colline che attorniano Alberobello una comitiva di cento donne. Vestivano nelle fogge più strane, alcune con pellicce siberiane, altre con pantaloni da montagna; una sparuta minoranza sfoggiava abiti elegantissimi, ma consunti dal tempo. Parecchie avevano vestiti usuali adattati frettolosamente. Apriva il corteo una piccola tedesca di ventitré anni, che recava in braccio un bambino di ventidue mesi, mezzo sepolto fra maglie e scialli; lo chiudeva una donna anziana jugoslava e occhialuta, che si sosteneva al braccio della giovane figlia. Fra la tedesca e la jugoslava c’era la rappresentanza dell’Europa centro meridionale: polacche, romene, ungheresi, greche e francesi. Ad eccezione della matura donna jugoslava, tutte erano giovani e generalmente di aspetto piacevole e prosperoso. Venivano da Fossoli con i loro fagotti senza valore e nel lasciare un campo di concentramento per un altro, non sembravano troppo emozionate. Erano ad accoglierle a quattro chilometri da Alberobello la rossa costruzione della Scuola di Agraria, un commissario di P.S. grosso e paziente ed uno sparuto nucleo di carabinieri con giberne e moschetti. La vecchia scuola di agricoltura, con la sua aria di rustico maniero, da tempo ha dimenticato la scienza della terra, da quando, cioè, i cancelli di ferro solido si incastrarono fra le aiole per accogliere alcuni manipoli di ex gerarchi in attesa di giudizio. Ora i cancelli rimangono aperti e si chiudono soltanto la notte quando le cento donne e il bambino si sono addormentati. Campo di concentramento vero e proprio non può dirsi questo di Alberobello, ultima tappa di smistamento e di avvio. Non esistono fili spinati, non esistono fucili mitragliatori ai punti di varco: non c’è aria di prigionia, perché le donne che qui soggiornano sono buone, remissive; obbedienti a quel punto estremo di stanchezza, che non dà la forza di reagire, con un carico di pensieri e di dolori, che forse un’intera esistenza non riuscirà a smaltire.

internata slava a Casa Rossa (1947)

Amori di guerra

Al campo di Fossoli giunsero alla spicciolata, una per una da diverse vie e per ognuna di esse i giornali narrarono un fatto sotto il titolo di “straniere indesiderabili”. Venivano dai più lontani paesi d’Europa, risucchiate dalla guerra, che le agganciò per quello che la donna ha di più naturale: l’amore. E dietro questa scia irresistibile, queste donne abbandonarono le loro case in cima ai monti, nel fondo delle valli, nel cuore delle città e, accecate da un’avventura arcana, marciarono senza guardare le strade, sconfinando senza avvedersene, cadendo senza sentirlo, legate a uomini che andavano dietro alla guerra e di tutto quello di provvisorio che la guerra comporta: i sentimenti compresi. Un giorno queste donne, riaprendo gli occhi, si trovarono sole: il compagno della guerra le aveva tradite o veleggiava per lidi inaccessibili. Sorprese dal dopoguerra, del dopoguerra esse seguirono le torbide leggi e nel tentativo disperato di trovare nuove vie e nuove speranze, esse si invischiarono al punto da diventare “straniere indesiderabili”.

Le naufraghe

Il Governo Italiano ne ha seguito per anni l’attività, ne ha identificato la condotta e si è deciso, come era suo diritto, ad intervenire, dando alla sua azione di forza un senso di umanità, che trascende l’arido dispositivo del regolamento di polizia. La preoccupazione di difendersi da una attività illegale svolta nel proprio territorio e il desiderio di normalizzare la situazione penosa di centinaia e centinaia di fanciulle, anima l’attuale provvedimento. Dopo le peregrinazioni da un campo all’altro, le ragazze straniere giungono ad Alberobello, all’ultima tappa. Durante la loro permanenza su queste colline la polizia studia i loro incartamenti e interessa le autorità diplomatiche per il rimpatrio di coloro che in patria hanno ancora speranze ed affetti o per avviare verso paesi disposti a riceverle coloro che o non vogliono rientrare o preferiscono tentare l’ultima carta del giuoco. Nel frattempo, tutte aspettano e più d’una fra le più giovani si abbandona a lontani progetti. Innanzi a queste naufraghe il commissario fin dal primo giorno ha deposto la burbanza professionale; ha messo a loro disposizione i locali e allargando le braccia ha detto: Sistematevi alla meglio, col minor fastidio possibile per voi e per me”, i vasti cameroni si sono riempiti di brande, vesti, tramezzi e cenci di mille colori. I primi giorni tutte alla rinfusa; poi è avvenuta la selezione:le tedesche con le tedesche nello stanzone più grande, al comando di una donnona giovane, che quando parla alza il mento come un oberleutnant; le slave con le slave, attorno ad una russa che parla poco e scrive spesso a pezzi grossi. Le minoranze hanno fatto lega e vanno lietamente d’accordo. La donna jugoslava trascorre le giornate sotto le coperte con la figlia e il piccolo Mandrich, passa di stanza in stanza a fare da tramite fra le varie nazionalità. Wilma, la madre, è la tedesca piccolina, che ama appartarsi per cantare, è di sangue francese e sul suo capo biondo è passata una storia avventurosa che vi racconterò a parte.

Strani tipi

Assai per tempo, la mattina, comincia il passeggio sullo spiazzale erboso davanti alla palazzina. Il regolamento lo vieterebbe fino all’arrivo del filo spinato, ma il direttore ha fatto uno strappo e ne è felice. A star ferme tutto il giorno, le camerate sentirebbero di prigione. All’aria libera è assai diverso. La maggior parte preferisce sdraiarsi al sole; le altre, in piedi, conversano. La tedesca di un sobborgo di Berlino, inizia la sua maratona in venti metri di spazio. Raggiunto un lato del campo, ella si volge di scatto e cammina con passo spedito come chi tema di far tardi ad un convegno. Così per ore e ore, in venti metri ha percorso abbondantemente la distanza che la separa da Berlino. È la più taciturna. Dicono che sia stata tre giorni sotto le macerie di una casa e che abbia assistito alla morte del suo fidanzato, un esile americano, in un incidente d’auto. Una romena, abile danzatrice, prova di tanto in tanto, sotto gli occhi di un carabiniere, qualche passo di danza e una grossa ungherese si congestiona per accompagnarla col canto. Il giorno passa così, monotono e grigio e mai nessuna di quelle tragedie personali esplode in pianto o isterismi. Ogni rimpianto è contenuto, ogni dolore dissimulato. Solo verso sera, quando il tramonto dà ai trulli l’aspetto di templi indiani o di antichi sepolcri, il movimento della casa rossa si fa più lento. Le giovani si raccolgono in gruppi nelle camerate o sotto gli alberi senza parlare, insensibili al freddo. Persino la tedesca di Berlino rallenta il passo come se fosse giunta e si ferma, gli occhi perduti nella vallata che si riempie di nebbia. Ciascuna di quelle donne naufraga per proprio conto nella sua sventura senza speranza. La piccola Wilma, seduta all’ingresso del campo, si tiene un ginocchio fra le mani e si dondola piano cantando: “Es geht meine Seele – wo deine Stimme ruft…” Va la mia anima dove la tua voce mi chiama…Il piccolo Mandrich ai suoi piedi scalpita e sorride innocente alzando il capo al carabiniere di guardia. È il solo a quell’ora a sorridere in mezzo a tanti oscuri pensieri».

Le donne di Alberobello. Un dramma uguale per tutte

«Le cento ragazze di Alberobello non parlano mai di politica. Quest’ultima presuppone un ottimismo e una fiducia negli uomini che nessuna di queste sbandate possiede, avendo ricevuto dalla politica e dagli uomini tanto quanto basta per inclinare al pessimismo. Le slave fanno qualche volta eccezione alla regola, al corrente come sono di certe situazioni internazionali che le toccano da vicino, ma preferiscono non parlarne. Le tedesche, ad ogni domanda, sorridono diffidenti ed hanno l’aria di chi cade dalle nuvole. Le polacche dicono di non capirci nulla e, forse, sono le sole a dir la verità.

pausa di lavorazione ad Alberobello del film "Donne senza nome"(1949)

Il compositore impiccato

Quassù non c’è radio, non giungono giornali e nessuna sente la necessità di queste cose. Le più accanite fumatrici hanno smesso di colpo il vizio non potendo rifornirsi di sigarette. Chi ancora dispone di un mozzicone di rossetto lo adopera con parsimonia e lo passa generosamente a qualche compagna di stanza. Alcune, fra le più disilluse, rimpiangono Fossoli con le sue abbondanti minestre. Qui le razioni sono più scarse e il freddo fa sentire la differenza. In compenso, la cucina è affidata ad una ragazza di Lubiana, florida e sorridente, che fa del suo meglio per dare alle pietanze un gusto accettabile. Anna M. la bella cuciniera di Alberobello sposò un soldato italiano al tempo della nostra occupazione in Jugoslavia e col marito si trasferì a Modena. Poi il soldato morì e la ragazza fu messa in un campo di concentramento perché straniera. Ora un bambino di tre anni vive con i genitori di lui e che regolarmente scrivono alla donna assicurandola del loro interessamento preso le autorità italiane. I racconti che fanno queste donne in uno scadente italiano sono sempre confusi e frammentari. Nascondono qualche cosa di assai vicino alla loro sofferenza, soffermandosi all’antefatto. Il resto è chiuso nel segreto delle loro anime e nei fascicoli personali delle polizie. La polacca Litza era una studentessa di agraria, innamorata cotta di un sergente tedesco, pianista e compositore. Una mattina, i tedeschi sgombrarono il villaggio all’avvicinarsi dei russi e il sergente musicista non ebbe nemmeno il tempo di salutare la giovanissima Litza. La giovane non si sgomentò, fece un fagotto, lasciò la cantina dove s’era stabilita con i suoi e nottetempo s’avviò verso occidente per ricongiungersi con il compositore. Tre settimane vagò nella foresta e fece in tempo a vedere il suo amico pendere da un albero, dove insieme con gli altri lo avevano impiccato alcuni partigiani, meno affezionati alla musica e più sensibili a certe efferatezze commesse nei dintorni. Litza volle dimenticare quello spettacolo raccapricciante e si attaccò ad un camerata del morto che, stanco di combattere, scelse la via più breve e andò a consegnarsi dopo inenarrabili peripezie alla prima pattuglia di americani. Litza stanca del viaggio, accettò il Corned Beef, si assuefece alla razione del combattente e, qualche tempo dopo, a bordo di una jeep varcò le Alpi. Qui finisce l’antefatto. Il successivo svolgimento del dramma è del tutto simile a quello delle altre donne. È nel corso di uno di questi drammi che, ad esempio, viene al mondo il piccolo Mandrich, che ora in questo breve spiazzo sta imparando a sgambettare.

Mandrich, leggero fardello

Alla piccola Wilma non piace parlarne. Tutt’al più, il suo dolore si rifugia in quelle canzoni cantate a voce bassa quasi rauca, accompagnate dal movimento lento di tutto il corpo. La sua disgrazia cominciò da una buona azione. Un soldato francese ferito trovò nella sua casa di campagna assistenza e conforto e, quando fu guarito, si sentì irrimediabilmente innamorato della piccola tedesca dagli occhi verdi. In Provenza, i due vissero insieme. Wilma aveva perduto tutti in un mitragliamento a bassa quota. Il francese viveva con una sorella che gestiva un piccolo caffè. Una sera la ferita si riaprì e si aggravò. Al termine di tre giorni il giovane morì e Wilma si trovò sola con una creatura sul punto di nascere. La cognata non era cattiva, ma Wilma era tedesca e ciò bastava per guastarle il sangue, ora che il fratello era morto. La giovane decisa di finirla e, seguendo l’esempio di molte altre, stava per spiccare il salto da un ponte, quando un americano la trattenne. Il caritatevole Johnny capì la situazione e si intenerì. Niente paura. Egli avrebbe provveduto a tutto, l’avrebbe protetta e quando il baby sarebbe venuto al mondo lo avrebbero allevato insieme. Il baby nacque in Italia, ma lo stesso giorno della sua nascita l’amico protettore scomparve. Wilma inghiottì amaro, prese il leggero fardello e passo passo lo ha portato fino al recinto di Alberobello. Tutte le vite si somigliano quassù e dietro le parole usuali e le conversazioni insignificanti passano lagrime silenziose. L’ondata terrificante della guerra è passata, ma la risacca ha portato a riva dolenti rottami. Non sarà facile sciogliere quelle anime inaridite, anche perché la speranza è una pianta che non cresce fra queste mura. A giorni la vecchia scuola di Agraria accoglierà altre venti ragazze straniere colte improvvisamente dalla polizia nella loro vita equivoca. È una novità che interessa. Marisa, l’ungherese alta e lentigginosa si torce comicamente le mani. “Ma dunque – ella dice alle compagne – non sono finite ancora queste vedove di guerra?”. La battuta non fa ridere e irrita le tedesche, che in quel momento parlavano di “ritornarsene a casa”. “Tornarsene a casa” è un modo di dire come un altro, è un modo di passare il tempo e di ingannare se stesse, un’allucinazione creata dalla malinconia e dalla riflessione.

Lettere senza risposte

La nostra visita volge alla fine. Nel giro, il direttore ha raccolto un fascio di lettere che ciascuna donna ha consegnato con garbo, dirette a uomini e donne di altri campi di concentramento. Quasi sulla porta Liuma, una grassa romena trafelata ci raggiunge e consegna la sua lettera. È indirizzata a un albanese di Coritza. Liuma lo conobbe sulle montagne di Ciafa Mandres, quando nei tempi sereni ella trasmigrava con la sua gente per pascere le pecore attorno alle capanne di color vermiglio. Sono passati sei anni e Liuma scrive ancora, puntualmente con la testardaggine d’una montanara, anche se non ha ricevuto mai una lettera, anche se la greca, che è sua amica, la motteggia un poco e la chiama pazza. La carrareccia gira attorno alla casa, poi si precipita verso il paese. Sotto gli ulivi bassi, il piccolo Mandrich strepita, alle prese con la russa che vuole lavarlo per forza. Ai limiti del campo le altre, sedute per terra, aspettano. Dal tetto si leva un malinconico filo di fumo che il vento disperde nell’aria».

CRONOLOGIA ESSENZIALE DI CASA ROSSA/MASSERIA GIGANTE

| Periodo | Avvenimenti |

| 1887 | Testamento di don Francesco Gigante per la fondazione di una Scuola Agraria |

| 1896-1939 | Scuola Pratica d'Agricoltura (1906-1931) Scuola Tecnica Agraria (1932-1939) Scuola elementare (1916-1939) Ospizio per orfani di guerra Ospizio per alunni dell'O.N.M.I. |

| 1940- settembre1943 | | PRIMA stagione Campo Internamento: • civili di nazionalità inglese (tra essi indiani, maltesi, irlandesi), prevalentemente residenti a Napoli, ritenuti atti a portare le armi. • Arriva, successivamente, il gruppo che rimarrà aCasa Rossapiù tempo: ebrei stranieri tedeschi o provenienti da stati caduti in potere della Germania, che, pur non essendo considerati formalmente nemici, sono internati in quanto ebrei e, quindi, ritenuti capaci di svolgere azioni contrarie agli interessi di uno stato totalitario amico come la Germania. Arrivano anche ebrei polacchi, ex cecoslovacchi e apolidi. . Vengono internati, poi, ebrei italiani antifascisti,ebrei politicamente sospetti,cittadini sottoposti a misure di polizia per motivi politici, anarchici e slavi della Dalmazia e della Venezia Giulia, che hanno svolto azione antifascista ed antiitaliana nelle terre occupate dalle potenze dell'Asse in Jugoslavia; molti di questi ultimi sono dirottati ad Alberobello, solo perché l'esercito italiano di occupazione non ha reperito un sufficiente numero di prove per passarli per le armi. Molti ebrei italiani sono internati ad Alberobello per disubbidienza alle disposizioni sulla precettazione civile a scopo di lavoro. | |

| 1945-1946 | SECONDA stagione. Colonia di Confino politico:ex fascisti confinati politici, altri uomini imputati per gravi fatti di sangue conseguenti a tragici episodi diepurazione dal basso,scatenati da folle inferocite per la mancata epurazione istituzionale, ex militi della Decima Mas. |

| 1947 | TERZA stagione. Campo perindesiderabili:lesegnorinerastrellate senza documenti; sbandate al seguito dell'esercito americano nella pineta di Tombolo; ex collaborazioniste dei nazisti; semplici prostitute; donne dei paesi dell'Est che temono il nuovo regime sovietico negli anni più difficili della guerra fredda. |

| 1947-1949 | | TERZA stagione. Campo per famiglie didisplaced persons.tedeschi ma anche albanesi musulmani, austriaci già cittadini italiani altoatesini che avevano optato con Hitler per la nuova cittadinanza e che ora erano detestati sia dai connazionali che dai nostri, jugoslavinon titiniin fuga dal proprio paese, donne dei Sudeti tedescofoni sottoposte a brutali sevizie dai sovietici, perché già privilegiate dai nazisti, russi ortodossinon bolscevichie cittadini di stati baltici, inseguiti da emissari dell'Armata Rossa, disertori di vari eserciti, ebrei stranieri cacciati dai campi alleati di raccolta per violazione di leggi italiane soprattutto nell’ infuocata vigilia elettorale del 1948, ebrei polacchi indesiderati in patria (dove si assisteva a nuovipogromantisemiti, questa volta opera di polacchi e non di tedeschi), che speravano di emigrare in Palestina.

| |

| 1956-1977 | Casa di Rieducazione minorile maschile con il funzionamento presso di essa di un istituto professionale agrario, con la finalità di istruire e di dotare di un diploma di qualifica in meccanica agraria gli allievi internati. L'Istituto poteva essere frequentato da minori di cui l'Autorità Giudiziaria avesse disposto l'affidamento al servizio sociale ed anche da alunni esterni, ma con la previa autorizzazione del Direttore dei Centri di rieducazione stipulante. |

| 2001 | Il 21 febbraio 2001 Elisa Springer, famosa sopravvissuta ad Auschwitz, visitò laCasa Rossae dichiarò: «non posso ammettere che questa struttura diventi un posto di divertimento perché è stato comunque un luogo di sofferenza. Provo una certa emozione, perché campi come questo sono stati il trampolino per campi più grossi e poi per i veri e proprilager.Penso a quanta gente è stata qui e poi ha perso la vita. Mi oppongo a questi tentativi di distruggere la memoria. Dobbiamo fare di tutto perché questo campo rimanga in vita». |

| 2002 | L'undici novembre 2002, l'Associazione ebraicaKeren Kayemeth Leisraelfece dono al Comune di Alberobello di un ulivo proveniente dalle colline di Gerusalemme, che fu messo a dimora in un'aiuola del Belvedere di Piazza Giangirolamo, nei pressi della chiesa di santa Lucia, con una targa con questa scritta in italiano e in ebraico: «Ulivo delle colline di Gerusalemme al Comune di Alberobello per l'ospitalità offerta dai suoi cittadini durante le persecuzioni razziali. Dono del Keren Kayemeth Leisrael». |

| 2007 | Il 5 dicembre 2007 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia ha dichiaratoCasa Rossabene di interesse storico-artistico, sottoposto alle tutele del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42. |

| 2009 | In data 5 febbraio 2009 si è costituita la Fondazione Casa Rossa Onlus, con sede sociale in Bari, con l'intento di valorizzare il notevole patrimonio storico e culturale che ha avuto nel passato la famosa struttura in Alberobello denominataCasa Rossa. |

Bibliografia

K. VOIGT, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945,II voll., La Nuova Italia, Firenze, 1996.

F. TERZULLI, La Scuola Francesco Gigante ad Alberobello tra il 1896 e il 1939, in «Riflessioni. Umanesimo della Pietra», Martina Franca, luglio 2003.

C.S. CAPOGRECO, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2004.

F. TERZULLI, La Casa Rossa. Un campo di concentramento ad Alberobello, Mursia, Milano, 2003.

F. TERZULLI, La memoria della Casa Rossa, in «Riflessioni. Umanesimo della Pietra», Martina Franca, luglio 2008.

Film Donne senza nome- Le indesiderabili, 1949, regia di Géza von Radvànyi