Autore: Antonio Brusa

Il mare e il “tempo profondo”

Che i tempi potessero essere profondi, gli storici lo hanno appreso dalla lezione di Braudel. Quei tempi così particolari, infatti, nacquero dal suo linguaggio metaforico, dove anche la storia, che nello storicismo tradizionale era sempre stata immaginata come un fiume, si trasformava in mare. In questa larga distesa d’acqua, gli eventi, i personaggi, le cause e gli effetti, che tumultuosamente si inseguivano in quel fiume storicista, trovavano un loro comodo posto, razionale e cartesiano. In superficie quelli di durata brevissima, gli eventi; qualche decina di metri più sotto, le grandi correnti (i processi economici, le durate istituzionali). Più giù, nel profondo, i tempi immobili delle mentalità e del rapporto con l’ambiente. Era una metafora efficace e facilissima, di quelle che i grammatici chiamano catacresi, perché sembrano così naturali, che non si avverte nemmeno la loro essenza retorica: come il mare epistemologico che si mutava, nelle abili mani di Braudel, in un Mediterraneo vero, storico, fatto di durate millenarie e di imperatori che perdevano tutto in un solo giorno del 1588.

Tutto questo appartiene ormai ad una epistemologia consegnata, talmente diffusa ed accettata, da apparire essa stessa come una catacresi, ovvia e quasi naturale. Perciò, è con un certo stupore che leggiamo come Henry Gee, paleoantropologo inglese, abbia ripreso e rinnovato la metafora braudeliana, cambiandole radicalmente il significato, e abbia trasfigurato il tempo profondo, da trasparente e conoscibile qual era diventato, a luogo impenetrabile e ignoto1. Il tempo profondo, per lui, è quello dei milioni di anni, e si estende talmente a lungo da essere fuori dalla nostra portata. Incommensurabile, perché eccedente la scala della nostra vita, dei nostri sensi e delle nostre stesse possibilità di pensiero.

Troppa confidenza col “tempo profondo”

Questo tempo indicibile, tuttavia, è anche il tempo di racconti assai familiari: quelli dei dinosauri, delle estinzioni di innumerevoli specie, delle famiglie di ominidi. Ne abbiamo tale confidenza che siamo indotti, riflette Gee, ad applicare al tempo profondo le abitudini argomentative e narrative della vita quotidiana. Perciò, così come cerchiamo le cause di uno scricchiolio nella stanza accanto o della macchina che non parte, ci sembra scontato che qualcuno cerchi le cause di quegli eventi lontanissimi. E così come mettiamo in fila gli episodi che compongono una storia d’amore, o hanno causato la disavventura capitataci l’altro giorno, raccontiamo tranquillamente di come si è evoluto l’uomo, o di come sono scomparsi i dinosauri. È una magnifica dimostrazione della nostra intelligenza, ci sembra.

Convinti di ciò, gente comune e scienziati, si sono dati da fare con caparbietà, nell’ultimo cinquantennio del secolo scorso, per rispondere alla domanda: «Perché si sono estinti i dinosauri?», o «dove si trova il sospirato anello mancante?». Henry Gee, accumula ironicamente decine di spiegazioni, spesso palesemente contraddittorie tra di loro, ma tutte accolte con serietà dalla comunità scientifica, e con interesse, sempre più ansioso, da un pubblico vastissimo 2.

Il tempo profondo non è un tempo quotidiano

In realtà, un conto è cercare una causa in un universo di fatti che riusciamo a dominare con la nostra intelligenza, un altro cercarla in un tempo profondo, nel quale non si scorgono che pochi rari fossili, separati tra di loro da decine o da centinaia di migliaia di anni.

Con quale spavalderia epistemologica li connettiamo in un sistema vincolante, al punto da decidere che uno derivi dall’altro? Se nello spazio di tre o quattro milioni di anni – quello del processo di ominazione – troviamo una manciata di ossa fossilizzate, non è perlomeno imprudente legarle in un rapporto addirittura di filiazione solo per il fatto che ci sembrano simili?

Faremmo lo stesso, potremmo dire applicando il medesimo dubbio critico, se avessimo a disposizione, di tutta la storia a noi più conosciuta, soltanto lo scheletro di Ramses II e quello di Napoleone? Sarebbe un errore marchiano, che nessuno azzarderebbe, neppure il divulgatore più temerario, per quanto l’intervallo temporale sia di appena poche migliaia di anni. Perché, allora, l’identico atteggiamento mentale ci sembra scontato per i milioni di anni della preistoria? E ci sembra così elementare, da costruirci su i primi racconti per i bambini?

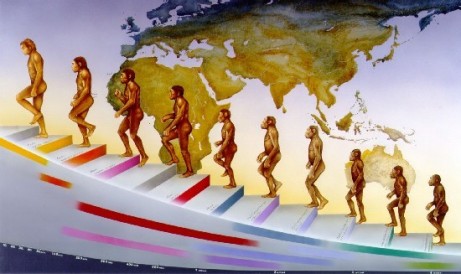

Quando affrontiamo questi tempi interminabili, dovremmo, al contrario, partire dalla considerazione della nostra inadeguatezza, e soprattutto, mettere nel conto l’impossibilità di narrare. Invece, la ‘voglia di raccontare’ prende il sopravvento sulla realtà del tempo profondo, e ci spinge a comprimere i suoi spazi immensi in tempi più controllabili, che ci aiutano a concatenare le cose in un rapporto razionale. La storia infinita viene disciplinata entro i confini di una trama familiare, e viene resa raccontabile mediante i connettivi linguistici e logici di tutti i giorni (prima, dopo, perciò, a causa di, ecc.). Ne nascono, inevitabilmente, racconti e immagini stereotipate. L’icona fondamentale dell’evoluzione, quella che campeggia ovunque, dalla pubblicità ai libri di testo, e che vede gli uomini evolversi ordinatamente in fila indiana, è giusto lo stereotipo più famoso, figlio di questa pretesa arrogante di raccontare tutto.3

Allo stereotipo della linea evolutiva umana sono affezionati in moltissimi, dai manuali di storia ai media. E' una sorta di icona onnipresente e, per quanto ciò appaia paradossale, è uno strumento indispensabile per gli antievoluzionisti, dal momento che questa rappresentazione, così semplificata e lontana dalla realtà storica, si presta benissimo ad ogni sorta di obiezione (vedi didascalia successiva).

Dei prerequisiti alquanto dannosi

Abbandoniamo il nostro paleontologo alla sua epistemologia malinconica, e rivolgiamo il nostro interesse alla didattica, perché è proprio nelle aule che troviamo alcune conseguenze vistose di questa volontà dominatrice del racconto. Qui docenti, sussidiari e guide didattiche, impegnano buona parte delle loro risorse (metafore più o meno azzeccate, quali l’orologio, il libro ecc., e defatiganti linee del tempo, tracciate sui muri dell’aula, e quando non basta dei corridoi della scuola) nell’impossibile tentativo di ‘far immaginare’ queste durate immense.

Sforzi immani, generati dal tragico errore di attribuire all’incapacità dei bambini una oscurità che dipende, invece, dalla natura oggettiva del tempo profondo. Al posto di rassegnarci, o di chiederci se anche noi, gli adulti, riusciamo veramente a renderci conto delle conseguenze epistemologiche di queste infinite durate, ci ingegniamo a costruire espedienti che, nella stragrande maggioranza, si basano sul principio del rapporto fra l’esperienza quotidiana e l’oggetto esotico da spiegare. La storia di tutti i giorni si trasforma nello ‘strumento facilitatore’, che sembra rendere razionale e raccontabile il tempo profondo. Non ci rendiamo conto che, attraverso questa azione didattica, transitano dal vissuto alla storia modalità discorsive, di comprensione e di problematizzazione, che funzionano nella vita quotidiana, ma producono disastri nella ricostruzione scientifica. Così animati dalle intenzioni più lodevoli, maestre e maestri, quando avviano alla storia i loro allievi, impiantano le fondamenta del percorso formativo proprio là dove, al dire di Henry Gee e di Stephen J. Gould, indimenticato paleontologo e divulgatore, alligna la pianta della malaco- noscenza del passato.

La cladogenesi

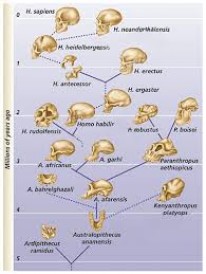

Nulla di nuovo, si dirà. È il ritorno a Jean Piaget, studioso forse troppo rapidamente messo da parte, che sosteneva come al bambino mancassero le strutture temporali necessarie per comprendere i tempi passati. Ma si tratta di una citazione affrettata e indebita. Il problema del tempo profondo non ci porta affatto, come si attribuisce all’epistemologo ginevrino, a escludere l’insegnamento della storia o della preistoria in questa fase di scolarità. Ce lo spiega lo stesso Henry Gee, illustrando il modello che, da tempo, ha sostituito la sequenza evolutiva: la «cladogenesi». Questo modello permette di trarre conclusioni scientifiche dalle somiglianze fra i fossili, senza vincolarli a discendenze, filiazioni e progeniture (termini e modalità di connessione che si ricavano dall’analogia fra la vicenda storica e la genealogia familiare: ancora una volta, una struttura cognitiva del quotidiano che si trasforma in un abusivo strumento scientifico).

L'immagine del "cespuglio", attualmente adottata dagli studiosi per rappresentare il fenomeno complesso dell'evoluzione umana, è considerata dagli antievoluzionisti una sorta di trucco per confondere la realtà semplificata dell'evoluzione lineare.

Non ci sono sequenze lineari, nel cespuglio cladogenetico, ma rami e divaricazioni, tra fossili prossimi o lontani. Inoltre, non tutto in questo cespuglio è chiaro, perché molti accostamenti sono affatto ipotetici. Il modello comunica un’immagine complessiva della vicenda degli ominidi, tale da escludere che la si possa organizzare in un racconto lineare, dominato dai connettivi ‘prima e dopo’ (e dal terrore di comprendere le durate possiamo aggiungere). I connettivi che funzionano meglio sono, piuttosto, quelli della somiglianza e della differenza, e, dipendenti da questi, i connettivi e le espressioni che indicano vicinanza e lontananza. Lo scienziato osserva, compara, registra analogie, valuta ipotesi di prossimità, e, in base a queste, costruisce il suo cladogramma: uno schema che si può spiegare e discutere in ogni suo punto, ma molto restio a ‘essere raccontato’.

Sicuramente il prodotto finale e sintetico di questo lavorìo (un cladogramma che dia posto a tutti i ritrovamenti fossili) è di una intricatezza difficilmente comunicabile: e aumenta notevolmente di complessità, se si considera l’indispensabilità di apprezzarne la natura probabilistica. Ma, per altro verso, il ragionamento di base che lo genera (trovare analogie e differenze) può appartenere di diritto alle fasi elementari della formazione. Richiede, da una parte, capacità storiche dominabili anche da bambini piccoli (comparare e descrivere); dall’altra, il possesso di strutture linguistiche primarie, per raccontare (descrivere) quello che si è osservato.

Il paradosso didattico del tempo profondo

Questo mi sembra il paradosso didattico del tempo profondo. Esso mostra come, in didattica, ciò che appare scontato e facile, a volte, è proprio ciò che crea problemi. La ‘didattica normale’, quella del buon tempo andato e delle ‘certezze di una scuola che funzionava’, infatti, è presentata – spesso in polemica con le ‘novità disastrose’ della scuola attuale – come un lavoro che promuove la ‘sicura’ conoscenza delle periodizzazioni della preistoria (paleolitico, mesolitico, neolitico), garantisce la conoscenza ‘almeno’ della sequenza degli ominidi, e, in definitiva, la capacità di capire lo «spessore del tempo» (ma, evidentemente, non del «tempo profondo»).

E, considerando ancora le cose dal punto di vista della didattica tradizionale, laboratori e lavori più accurati, su questo scavo o su quel particolare ominide, vengono considerati una sorta di ornamento didattico, superfluo e magari velleitario. Un di più, da provare solo se c’è tempo (bene prezioso, che in genere manca all’insegnante di storia), se non da evitare, in quanto pericolosa intrusione della pedagogia nel sacrario degli storici. I ragionamenti sul tempo profondo ci dicono esattamente il contrario. Ci incoraggiano a considerare come affidabili i laboratori di preistoria, nei quali gli allievi scoprono il taglio della selce; oppure si interrogano sui modi di sopravvivenza di un gruppo umano di cultura determinata; oppure ancora confrontano due gruppi umani diversi (e altre ‘buone pratiche’ di questo genere). E, sul versante contrario, ci instillano il dubbio che proprio quelle certezze tradizionali e diffuse, basate su di un racconto della preistoria che si vuole sintetico ed esauriente, nel quale gli umani si succedono nei loro tipi (habilis, erectus, sapiens) e nei periodi considerati di prammatica, siano da considerarsi scientificamente alquanto deboli.

Note

1 H. Gee, Tempo profondo. Antenati, fossili, pietre, Torino, Einaudi, 2006, pp. 4-12. Secondo lui, la metafora fu coniata da John Mcphee, un geologo: ma la data che propone, 1982, parla inequivocabilmente a favore della primazia di Braudel, che sostenne la sua tesi sul Mediterraneo nel 1947, e la pubblicò nel 1949: La méditerrenée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Armand Colin, Paris.

2 Ivi, pp. 110 ss.

3 A Stephen J. Gould, naturalmente, il merito di aver lucidamente spiegato l’errore di questo modello: Bravo Brontosauro, Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 84 ss. L’elenco impressionante degli stereotipi sulla preistoria, collegabili a questo modello temporale, in W. Stockowski,La préhistoire dans nos manuels scolaires, ou notre mythe d’origines, «L’Homme», 116, 1990, pp. 111-135; e, più recente, A. Brusa, David e il Neandertal. Gli stereotipi colti sulla preistoria, in L. Sarti - M. Tarantini, Evoluzione, preistoria dell’uomo e società contemporanea, Roma, Carocci, 2007, pp. 45-73.