Criteri, materiali e percorsi didattici secondo lo Yad Vashem

Autore: Maria Angela Binetti

Introduzione

La giornata della memoria e quella del ricordo sono passate e, come ogni anno, sono state accompagnate dalle solite polemiche. Per fortuna, sempre meno astiose. Trattare argomenti così scottanti, richiede più che mai all’insegnante una riflessione preliminare a freddo, che eviti facili, e spesso controproducenti, approcci emotivi e si fondi su una rigorosa analisi storiografica. La politica nazista di deportazione e sterminio fu un fenomeno complesso, che colpì non solo gli ebrei, ma anche altre categorie, come i malati mentali, i sinti e i rom, e i prigionieri di guerra sovietici (di cui circa 3.300.000 vennero lasciati morire di fame, stenti e malattie nei campi in cui erano stati rinchiusi). E’ dunque importante ricostruire nel loro insieme le motivazioni e le dinamiche di questa politica anche per comprendere lo sterminio degli ebrei. Qui presentiamo un contributo dello YadVashem, istituzione celebre nel mondo, che si segnala – per noi italiani – per i corsi di formazione che organizza ogni anno. Lo YadVashem circoscrive il suo interesse alla sola questione ebraica, e propone un approccio didattico che vuole far cogliere l’umanità e la personalità delle vittime, di ogni vittima..Ecco il materiale del corso 2012, organizzato in modo che possa essere facilmente consultato dal lettore italiano.

Indice

- La didattica della Shoah

- Le conoscenze di base

- I laboratori didattici

- Le testimonianze

- I materiali audiovisivi

- I luoghi di memoria

- Il seminario

La didattica della Shoah

La storia della Shoah è soprattutto una storia umana, parla di individui. Non è solo il racconto dello sterminio di massa; essa implica lo sforzo di comprendere l’animo umano e le modalità con le quali l’uomo ha affrontato le situazioni e i difficili dilemmi etici di quei terribili anni.

L’approccio didattico dell’ISHS (International School for Holocaust Studies) alla Shoah si articola in sei punti:

- la vittima ebrea (the jewishvictim);

- l’indifferente (the bystander);

- l’esecutore (the perpetretor);

- l’approccio appropriato alle diverse fasce d’età;

- l’interdisciplinarità:

- il ruolo dell’educatore.

Partiamo dalla vittima.

Raccontare la storia di 6 milioni di vittime è una “sfida” che non sempre si può vincere. La missione dello Yad Vashem è di ricostruire l’identità delle vittime (anche in pochissime righe) a partire dalle foto (familiari, parenti, vacanze) che sono state rinvenute illo tempore nelle loro tasche. Con questo sistema sono state censite 4,1 milioni ca. di vittime. I dati scritti dietro le foto sono stati inseriti in un database (The Central Database of Shoah Victims’ Names) consultabile anche on-line.

Come raccontare la storia della Shoah ai nostri studenti, coinvolgendoli senza traumatizzarli?

Bisogna partire dalla vita quotidiana degli ebrei del tempo, evidenziando che queste persone vivevano e amavano esattamente come noi, che erano prese dalle loro attività routinarie (lavoro, studio, tempo libero: musica, arte, letteratura, calcio…) e che a una certa data questa routine è stata bruscamente interrotta. Com’è cambiata la loro vita nella realtà disumana dell’Olocausto? Che ne è stato della dignità, della speranza, della fede, dell’identità di queste persone?

L’approccio più corretto per insegnare la Shoah è quello di porre agli studenti dei «dilemmi morali»:

- Sopravvivere significa affrontare e convivere con dei dilemmi morali.

- La realtà della Shoah è una “scelta senza scelta”, ovvero quello che i tedeschi hanno scelto per gli ebrei, cioè la morte. Qualsiasi scelta fatta dagli ebrei è stata superata da quella che i tedeschi hanno compiuto al loro posto.

- Non abbiamo il diritto di giudicare le persone e le loro decisioni.

- Il roleplay è vivamente sconsigliato, sia per l’impossibilità da parte degli studenti di identificarsi nelle vittime ebree (e noi aggiungiamo: per loro fortuna!), sia perché il transfert emotivo è un approccio didattico scorretto.

La storia della Shoah è spesso ridotta al “durante”, quasi dimenticando che esiste anche un “prima” e un “dopo”. Quali questioni pone il “dopo”, cioè il ritorno alla vita? I sopravvissuti all’Olocausto sono riusciti a tornare alla vita “normale” dopo la terrificante esperienza d’internamento nei campi? Si può parlare di liberazione, o è più corretto parlare di “rieducazione” (fisica e psicologica) alla vita? Sovente, tornati a casa, i sopravvissuti si sono messi alla ricerca dei loro cari, scoprendo che familiari, parenti, amici non c’erano più, e che per giunta qualcuno si era impadronito della loro casa e dei loro beni. Scoprono così di essere soli al mondo. Molti di essi trovano accoglienza nei campi profughi creati dalle autorità alleate e dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione (UNRRA), attivi in Germania, Austria e Italia, dal1945 al 1952. Un’euforia matrimoniale travolge i sopravvissuti, assillati dalla paura di restare soli, mentre il vertiginoso baby boom che si registra in seno alle nuove coppie è la risposta alla politica di sterminio nazista. Molti sono quelli che decidono di lasciare l’Europa e di emigrare negli USA, oppure alla volta di Israele. E la vendetta? Nessun desiderio di vendetta anima i sopravvissuti, bensì una certezza: quella di essere vivi e di procreare, laddove il persecutore (Hitler) è morto.

Chi sono ibystanders, gli indifferenti?

Osservatori o spettatori? Netta la risposta: gente che è stata incapace di assumersi la propria responsabilità. Durante la Shoah, milioni di europei non ebrei si sono trovati di fronte a tre opzioni in merito alla posizione da assumere nei confronti dei loro vicini di casa ebrei:

- aiutare i persecutori;

- aiutare gli ebrei;

- far finta di niente e non fare nulla.

Nel corso della guerra più di 10 milioni di europei sono stati sottoposti a una di queste scelte. Quando si è chiamati a scegliere bisogna essere informati sul “cosa”. E cosa la gente comune sapeva? Ammesso pure che non circolassero informazioni precise sul destino degli ebrei, chiunque, guardandosi attorno, avrebbe potuto cogliere le sofferenze che gli ebrei stavano patendo. Gli indifferenti avrebbero potuto fare qualcosa, ma non l’hanno voluta fare: solo apparentemente essi non hanno responsabilità nello sterminio.

Che cosa rende un uomo esecutore?

Com’è stato umanamente possibile uccidere sei milioni di ebrei? Si può uccidere per adesione totale all’ideologia; perché si è esecutori degli ordini altrui (in questo modo ci si deresponsabilizza); per la pressione esercitata dal gruppo (si aderisce al gruppo per non restare emarginati, e una volta dentro, si compiono azioni scellerate, fino all’omicidio, anche se non ci si trova in situazioni di pericolo).

Come insegnare il dramma dell’Olocausto senza traumatizzare i discenti, specie se bambini?

Si può parlare della Shoah a qualsiasi età, anche ai più piccini, l’importante è farlo con il giusto approccio, ovvero con gli strumenti più adatti alla loro età, quelli che realmente servono a far comprendere e a educare. Non va dimenticato che, ancora oggi, a 70 anni dalla tragedia, l’Olocausto è parte integrante della narrazione collettiva quotidiana degli israeliani. Ma cosa raccontare, e come? Gli israeliani educano i loro figli alla Shoah mediante un’esposizione lenta e graduale. Quando si racconta la Shoah bisogna fornire all’uditore un’ancora di sicurezza, per evitare l’insorgenza di traumi (ad es., risparmiare ai piccini la descrizione dell’orrore, oppure presentargli solo storie a lieto fine, di persone sopravvissute allo sterminio) o le facili banalizzazioni. La storia dell’Olocausto va raccontata secondo un modello a spirale: storia dell’individuo -> storia della famiglia ristretta/allargata -> storia della comunità di appartenenza -> narrazione storica.

Un approccio interdisciplinare

Quando si racconta la Shoah non ci si deve affidare solo alle parole della Storia, ma si può e si deve fare ricorso anche alla poesia, alla letteratura, all’arte (disegni, quadri), ai film, perché tutto concorre alla ricostruzione e alla narrazione delle storie individuali e della Storia collettiva.

Quali temi proporre?

- Il mondo ebraico pre-Olocausto, in modo da far conoscere chi era il popolo ebraico prima della tragedia: questo serve a restituire un volto reale ai sei milioni di vittime.

- Come l’individuo si è confrontato con la realtà contingente: da attore o da spettatore?

- Com’è stato umanamente possibile? (questo tema è più adatto agli studenti delle superiori);

- Il ritorno alla vita, dopo il 1945.

Quali sono gli obiettivi di un educatore quando si appresta a insegnare la Shoah?

Innanzitutto, va rimarcato che l’Olocausto non è stato un avvenimento unico nella Storia, bensì un avvenimento senza precedenti. È un qualcosa che va ben oltre il calpestamento della dignità e dei diritti umani. Comunicare tutto questo è difficile, e molteplici sono le sfide che si pongono all’educatore:

- la complessità della Storia e degli eventi

- la definizione dell’Olocausto

- le emozioni da consapevolizzare

- la problematicità

- la “fatica” dell’Olocausto

- l’indifferenza

- la comparazione con gli altri genocidi

- il negazionismo

- l’antisemitismo

- il conflitto in Medioriente.

La tecnica di insegnamento raccomandata per vincere queste sfide è creare situazioni di apprendimento stimolanti, attraverso una pedagogia attiva e un approccio incentrato sugli studenti, escludendo il role play.

[per saperne di più, cfr. http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/italian/educational_materials/how_teach.asp].

Una precisazione lessicale doverosa. Gli storici e gli educatori dello Yad Vashem utilizzano indistintamente i termini Shoah e Olocausto (Holocaust) quando si riferiscono all’uccisione delle 6 milioni di vittime ebree, perché l’idea di “sacrificio”, che secondo taluni storici è insita nel termine Holocaust, è estranea alla mentalità ebraica.

Le conoscenze di base

Gli otto precetti del giudaismo

- l’obbligo di studiare la Torah per l’intero corso della vita (quella giudaica è una comunità di apprendimento permanente);

- il rispetto della vita, il più importante dei precetti: “mai più il popolo ebraico sarà vittima”;

- l’alimentazione: i cibi kosher (carni e pesce; mai mischiare latte e carne; divieto assoluto di mangiare cibi contaminati dal sangue);

- l’abbigliamento, all’insegna della modestia e con obbligo di copricapo per le donne sposate, con obbligo di indossare la kippa e lo tzittzit (lo scialle rituale con le frange) per gli uomini;

- gli affari: dedicarvisi con onestà, aiutare i poveri, donare soldi per le cause giuste;

- matrimonio e sessualità: i rapporti prematrimoniali sono proibiti, i rapporti sessuali sono vietati durante il ciclo mestruale; i rapporti sessuali sono concepiti nell’ottica della procreazione; è consentito divorziare;

- spiritualità: l’ebreo loda sempre Dio e prega in gruppo tre volte al giorno, ovunque si trovi (per le donne è sufficiente pregare una volta al giorno, perché sono considerate esseri più spirituali);

- il calendario: l’obbligo di osservare lo Shabbat, che va dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato; le varie festività, suddivise in agricole, storiche, spirituali. Quella dell’ebreo religioso, insomma, è una vita vissuta all’insegna delle obbligazioni. Dati statistici alla mano, il rabbino ci informa che la società ebraica in Israele è molto più religiosa che in Europa.

(Rabbi Yeshaya BALOG , dello Yad Vashem)

Ebrei in Italia, dall’antichità al fascismo

La storia ebraica nella penisola italiana inizia nel I sec. d.C., epoca in cui è attestata la presenza di una piccola comunità ebraica a Roma, destinata a ingrandirsi rapidamente nei secoli a venire, fino alle soglie del Medioevo, quando conosce una battuta d’arresto anche in conseguenza delle epidemie e delle invasioni barbariche che si abbattono sui resti di un Impero romano ormai in frantumi. Questa storia è scandita da importanti oscillazioni demografiche, costituite da tre fasi di espansione: l’antichità romana, il Rinascimento (in questi due periodi si registra il picco massimo di presenza ebraica in Italia) e il Risorgimento (lo Statuto albertino del 1848 concede pieni diritti civili agli ebrei), e da altrettante fasi di decrescita: il tardoantico/Medioevo, l’età della Controriforma (l’espulsione e la reclusione nei ghetti, unitamente alle precarie condizioni igienico-sanitarie e alimentari tipiche dell’Ancien Régime di certo non giovarono alle comunità ebraiche italiane), il fascismo con la vergogna delle leggi razziali (1938). È interessante notare come le tre fasi di crescita abbiano coinciso con il diffondersi di un pluralismo culturale (il sincretismo religioso dei Romani, la fioritura rinascimentale delle arti e delle lettere) e con un certo benessere economico; di contro, le fasi di decrescita corrispondono a periodi di decadenza economica, di assenza di pluralismo culturale e di imposizione di una visione monolitica del mondo.

La distribuzione geografica degli ebrei in Italia segue nei secoli un preciso itinerario, che si snoda lungo la penisola da sud a nord: nell’antichità le zone di massima concentrazione sono le regioni del Sud (Puglia, Calabria Campania); dal 1450 al 1550, la diffusione è uniforme tanto a sud quanto a nord; dal 1550 al 1848, i principali ghetti sono concentrati nelle regioni centro-settentrionali (Roma, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte); nel XX secolo la presenza ebraica più consistente è concentrata a Roma, in Piemonte e in Emilia.

Lungo questa storia si diffondono dei luoghi comuni, ancora oggi presenti nella discussione pubblica. Già nel I sec. d.C., Tacito, oltre a bollare come disgustosi i loro costumi, rimarcava alcuni tratti caratterizzanti gli ebrei: la ricchezza, la disonestà, l’autosegregazione, il disprezzo per gli altri. All’inizio del XIV sec., Dante, nel V canto del Paradiso, distingue nettamente il “noi”/i “cristiani”, da “loro”/gli “ebrei” (“Siate, Cristiani, a muovervi più gravi:/ … /Se mala cupidigia altro vi grida, / uomini siate, e non pecore matte, / sì che ‘l giudeo di voi tra voi non rida!”). Più in generale, tra Medioevo e Rinascimento, l’ebreo è visto come un elemento inquinante della società cristiana, da espellere, emarginare, mal tollerare, ma, allo stesso tempo, come un motore fondamentale del commercio e dell’economia, e dunque da attirare, preservare e difendere.

(Sergio DELLA PERGOLA, docente presso la “Hebrew University of Jerusalem”)

Gli ebrei e il fascismo

Nell’arco del ventennio la posizione del regime fascista verso i cittadini ebrei italiani è stata tutt’altro che uniforme, giacché è stata costantemente sottoposta a una lenta ma inesorabile mutazione di segno in negativo. Per questo è indispensabile individuare delle periodizzazioni interne che chiariscano la complessità di questo rapporto.

Il primo periodo va dal 1922 al 1935/36. Sono gli anni della cosiddetta «luna di miele» tra il regime fascista e gli ebrei italiani. Si stima che 7.500 ca. cittadini ebrei italiani, su un totale di 40.000, fossero iscritti al PNF: non è dunque vero che gli ebrei del tempo fossero tutti antifascisti o afascisti. Neppure il delitto Matteotti del 1924 ne incrina l’adesione, giacché molti di loro sono politicamente allineati con la posizione della borghesia urbana italiana. Non solo, negli anni in cui Hitler comincia a manifestare apertamente il suo antisemitismo, Mussolini si presenta come il “salvatore” degli ebrei, ricevendone in cambio benevolenza. Il suo filosemitismo, però, è di facciata ed è funzionale alla propaganda politica. Dietro le quinte, infatti, il duce non manca di pubblicare anonimi articoli antisemiti (come documentato dalla corrispondenza interna interministeriale), dai quali si evince che egli crede alle voci dell’esistenza di un complotto ebraico internazionale. In questa fase il suo motto è “se non li puoi combattere, unisciti a loro”. Mussolini reputa gli ebrei soggetti “pericolosi”, perché colti, intelligenti, ricchi, astuti.

Nel 1935/36 il quadro politico internazionale muta: sono gli anni della conquista dell’Etiopia e della nascita dell’Impero dell’Africa Orientale Italiana; gli anni dell’avvicinamento dell’Italia alla Germania nazista. Questo però non basta a giustificare la svolta che il duce sta preparando. È tipica dei regimi totalitari l’individuazione del nemico interno da abbattere, nel nostro caso l’ebreo. Mussolini ricerca un movente pretestuoso per accusare di tradimento gli ebrei, additandoli poi all’opinione pubblica come nemici. L’occasione gli viene offerta dal fallimento di una missione diplomatica in Inghilterra che il duce affida a due ebrei, Dante Lattes e Angelo Orvieto, i quali avrebbero dovuto convincere il movimento sionista internazionale a sostenere la causa imperialistica fascista, schierandosi contro le sanzioni economiche stabilite dalla Società delle Nazioni.

Il secondo periodo va dal 1936 al 1938. Gli anni della preparazione della svolta antisemita. Ha inizio un capillare battage pubblicistico antisemita che lascia interdetta l’Unione comunità israeliane italiane (l’UCII, riconosciuta da un Regio Decreto del 1931), la quale, interpellato il Ministero degli Interni per chiedere ragione del nuovo stato delle cose, viene rassicurata che nulla è mutato nel rapporto tra gli ebrei italiani e lo Stato fascista. Dunque, ufficialmente non esiste alcun problema ebraico; addirittura, Mussolini inaugura a Civitavecchia una scuola per marinai, il cui nucleo è costituito da allievi ebrei. Intanto il regime avvia il censimento della popolazione ebraica italiana: quanti sono, in quali aree del paese sono concentrati, quali posizioni sociali occupano.

Terzo periodo: 1938 - 1943. L’Europa è colpita dal ciclone delle legislazioni antisemite e l’Italia non fa eccezione. Tuttavia, la presenza della Chiesa cattolica è di ostacolo all’attuazione di un approccio al problema ebraico simile a quello nazista. In Italia, infatti, la Chiesa cattolica vieta il divorzio (le coppie miste non possono essere sciolte dal vincolo matrimoniale), così come costituiscono un problema i numerosi i bambini nati da matrimoni misti che hanno ricevuto il battesimo (come considerarli, ebrei o ariani?).

La prima reazione dell’opinione pubblica italiana alle leggi razziali è che esse siano state dettate da circostanze esterne. Circola la giustificazione confezionata a bella posta dai gerarchi fascisti. Quale invece la reazione degli ebrei? Per un meccanismo di difesa che scatta nell’uomo nei momenti di pericolo e che si traduce nell’allontanamento dei contenuti minacciosi, sembra che lì per lì gli ebrei le abbiano rimosse. È come se per essi la privazione dei diritti politici e civili non fosse classificabile come “sofferenza”.

La sofferenza, quella vera, sarebbe cominciata solo nel 1943. È vero che dal 1938 al 1943 essi vivono in uno stato di privazione, ma la loro vita non è ancora a repentaglio; e poi, molti sono gli italiani che nei territori occupati dai nazifascisti (Iugoslavia, Grecia, Albania) accordano protezione agli ebrei. Addirittura, nel 1940, quando il paese entra in guerra, molti giovani ebrei fascisti scrivono al duce, supplicandolo di potersi arruolare per andare a combattere e a morire per la patria! Da non dimenticare che, nel luglio del 1939, con la legge. n. 1024, il Gran Consiglio del fascismo ammette la figura dell'ebreo "discriminato", ovvero dell'ebreo che per particolari meriti fascisti (partecipazione alla marcia su Roma, iscrizione al PNF), o patriottici (decorati della Grande Guerra) può essere trattato con maggiore clemenza. Agli ebrei “discriminati” (sono ca. 2000), infatti, le leggi razziali vengono applicate con alcune deroghe e limitazioni: ad es., è loro concesso di mantenere il conto in banca, di preservare il diritto di proprietà, di tenere in casa la servitù.

Nel 1942, in accordo con le disposizione del regime, 15.000 ebrei vengono destinati al lavoro coatto; di questi soltanto 4.000 saranno effettivamente inviati; la restante parte ne sarà risparmiata, soprattutto per problemi di carattere organizzativo: la scarsità di macchinari rende difficoltosa la divisione nelle fabbriche tra ariani ed ebrei, e poi, molti ebrei sono inadatti a svolgere lavori di manovalanza operaia.

Nel maggio 1943 il regime progetta i campi di lavoro. Ma non avrà il tempo di realizzarli, a causa del precipitare degli eventi (luglio 1943, caduta del fascismo). Tra gli ebrei italiani esplode un’euforia collettiva, poiché si pensa che la caduta del regime porrà finalmente termine alle discriminazioni razziali. Così non è. Il paese si spacca in due: a Sud gli Alleati; a Nord l’occupazione nazista, che rende vivo e reale, come mai prima d’ora, il pericolo. Nella RSI, infatti, centinaia di ebrei vengono arrestati dai fascisti. Secondo alcune interpretazioni, i repubblichini avrebbero arrestato gli ebrei per “proteggerli” dai rastrellamenti nazisti. La tesi non regge, perché una volta arrestati, gli ebrei sono stati consegnati ai nazisti, che li hanno deportati nei campi di sterminio. Non solo, la spoliazione dei beni degli ebrei è stata condotta da entrambi, fascisti e nazisti.

Le delazioni anonime. Un capitolo doloroso. Chi erano i delatori? Perché lo facevano? Le ragioni potevano essere personali (odio verso una persona, rivalità professionale) o ideologiche (adesione al fascismo). Malgrado ciò, la maggior parte degli ebrei italiani si è salvata, e solo 8.000 sono stati deportati nei campi. Nonostante questo bilancio “positivo”, quello della comunità ebraica italiana è l’unico caso di deportazione “fuori tempo massimo”, ossia quando gli Alleati sono già nel paese, e questo va ricordato per comprendere l’eccezionalità dello “sterminio” italiano.

Molti ebrei (dai 1200 ai 2000 ca.) hanno preso parte alla Resistenza, perché per essi la resistenza rappresentava un’ancora di salvezza per il processo di reintegrazione, per il recupero della loro identità italiana. La Resistenza ha significato per loro non solo liberazione dal fascismo, ma anche ritorno alla vita e alla speranza di un’Italia vera. Di contro, per i giovani ebrei questo processo è stato faticoso: essi, infatti, hanno recuperato più facilmente la dimensione comunitaria ebraica che quella italiana.

(Iael ORVIETO, responsabile dello Yad Vashem Publishing House)

Gli ebrei nel Nord Africa

La questione dell’ebraismo nordafricano è relativamente recente; è solo dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso che essa si è imposta all’attenzione non soltanto della storiografia, ma anche dell’establishment ebraico israeliano. Il merito di questa emersione spetta a un volume (Enciclopedia delle comunità ebraiche: Libia Tunisia, 1997) grazie al quale, per la prima volta, la narrazione dell’Olocausto è stata estesa anche agli ebrei nordafricani, i quali hanno poi ricevuto dallo Stato di Israele un indennizzo per le persecuzioni e le sofferenze patite.

Chi sono gli ebrei nordafricani? Essi discendono da due diverse comunità: gli ebrei che vivevano da secoli tra le popolazioni locali musulmane (le prime attestazioni di ebrei in Nord Africa risalgono addirittura al I sec. d.C.) e i cosiddetti “Grana”, ovvero i discendenti di quei marrani spagnoli giunti in Italia nei secc. XV-XVI, da dove, riconvertitisi al giudaismo, partirono alla volta del Nord Africa.

Dalla metà del XIX secolo fino agli anni del secondo conflitto mondiale, le comunità ebraiche nordafricane furono sottoposte al duplice controllo dei governi locali musulmani e delle autorità coloniali europee, nello specifico Francia (Marocco, Tunisia e Algeria) e Italia (Libia), due nazioni implicate a diverso titolo col regime nazista.

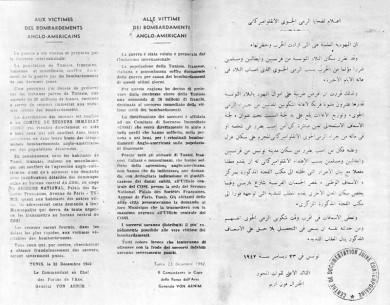

Anche questi ebrei furono compresi nella Soluzione Finale, progettata da Hitler. Il piano della loro eliminazione è riscontrabile in tre documenti: iProtocolli della Conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942 (agli ebrei sefarditi è riservato l’identico destino di morte degli ebrei ashkenaziti); ilDiario del Gran Mufti di Gerusalemme Hajj Aminel-Hussein (questi è responsabile del pogrom antiebraico durante il protettorato inglese, è un filonazista convinto e quando chiede a Hitler qual è la sorte riservata agli ebrei nordafricani, il Fuhrer gli risponde: «quando le gloriose armate tedesche conquisteranno il Caucaso, allora suonerà la riscossa del mondo arabo»); il volantino delle forze di occupazione tedesche in Tunisia, datato 23 dicembre 1942 («gli ebrei tunisini sono parte integrante del complotto ebraico internazionale che ha dato avvio alla guerra, e per questo pagheranno il prezzo»).

La realizzazione dei piani tedeschi fa leva sulla politica razziale perseguita dalla Francia di Vichy (estensione dello “Statuto di Ebrei” nei territori coloniali sottoposti alla sua sfera d’influenza) e dall’Italia fascista (estensione delle leggi razziali in Libia); sui campi di lavoro forzato per i dissidenti in Marocco e Algeria; sulla presenza di corpi di polizia tedesca nei due paesi occupati dalle armate naziste: Libia e Tunisia. Durante i sei mesi di occupazione nazista della Tunisia (novembre 1942-maggio 1943) le vittime ebree tunisine sono complessivamente 226. È solo una questione di tempo se il numero delle vittime si mantiene così basso. Ma la salvezza delle comunità ebraiche fu dovuta alla scarsità le truppe di occupazione nazista in Tunisia; all’intervento degli italiani per salvare i “Grana”; alla scarsa partecipazione della popolazione araba tunisina (i nazionalisti arabi di Habib Bourghiba avevano scarso interesse a organizzare i pogrom antiebraici).

Diverso il destino degli ebrei di Libia. Qui l’estensione delle leggi razziali italiane è postdatata dal 1938 al 1940 per intercessione dell’Alto Commissario Italo Balbo (si dice che non fosse antisemita), il quale fa notare a Mussolini il grosso danno che ne verrebbe per l’economia locale, e quindi per quella italiana, dall’applicazione delle leggi razziali. Alla morte di Balbo, gli ebrei libici, che fino a quel momento si sono comportati da cittadini leali, tradiscono l’Italia, passando dalla parte degli inglesi (va precisato che, nel corso della guerra, la regione della Cirenaica è alternativamente controllata da Italia e Gran Bretagna). Mussolini decide quindi di punire in maniera esemplare la loro slealtà, deportando 2.600 ebrei libici nel campo di Jiada (sud di Tripoli, alla frontiera col deserto del Sahara), dove ben 580 di essi periranno.

(Irit ABRAMSKI, ricercatrice presso lo YadVashem)

Il nuovo antisemitismo

Quella che al termine della Seconda guerra mondiale era opinione diffusa, e cioè che la Shoah fosse stata un’esperienza talmente drammatica che mai più l’antisemitismo avrebbe abitato tra gli uomini, è stata sconfessata dall’insorgenza di nuove forme di antisemitismo. Si tratta di un fenomeno che interessa molti paesi nel mondo e gruppi politicamente e religiosamente diversi. In comune, questo nuovo antisemitismo ha le “tre D”: Demonize, Delegitimize, Double Standards.

Di recente, in alcuni paesi europei si è registrata la rinascita e/o l’ascesa di correnti antisemite di estrema destra: da Forza Nuova in Italia, a “Golden Dawn” in Grecia, a “Magyargarda” in Ungheria. La crisi economica che a vari livelli questi paesi stanno vivendo contribuisce senza dubbio a far guadagnare consensi ai movimenti di estrema destra (soprattutto nel caso della Grecia), non tanto per aderenza ideologica delle masse quanto per protesta.

Nei paesi ex-comunisti è abbastanza generalizzato il fenomeno della ricerca nella storia passata di figure di eroi che siano possibilmente anticomunisti e nazionalisti. In Ucraina, ad esempio, nel 2010, il presidente uscente Viktor Iushenko decise di assegnare il titolo di “eroe” nazionale a Stepan Bandera, un leader nazionalista vicino alla Germania nazista, che aveva combattuto per l’indipendenza del proprio paese contro la Polonia e l’URSS e che aveva perseguitato gli ebrei russi e polacchi. In Ungheria stiamo assistendo al ritorno del culto dell’ammiraglio Horthy, dimenticando che quest’uomo, alleato dei nazisti, ha contribuito alla deportazione nei campi del 60% degli ebrei ungheresi. Come si spiega dunque questa idealizzazione? La risposta è semplice: la gente non conosce la storia o non vuole confrontarsi con essa.

L’antisemitismo è una malattia che, storicamente, ha colpito non soltanto la Destra, ma anche la Sinistra. Stalin, ad esempio, è stato l’autore del cosiddetto «complotto dei medici», uno strumento di propaganda messo a punto dal dittatore per dimostrare l'esistenza di un piano ebraico nazionale e successivamente internazionale per la conquista del mondo. L’occasione per dispiegare il suo piano gli fu offerta, nel gennaio 1953, dall’avvelenamento per motivi di potere di due alti funzionari di partito. Dell’assassinio furono incriminati nove medici della cerchia del Cremlino, dei quali ben sei erano ebrei. Ebbe così inizio la persecuzione e l’uccisione di intellettuali e medici ebrei. Solo la morte del dittatore, sopraggiunta nel marzo dello stesso anno, pose fine alla persecuzione.

Nell’Europa dell’Est, dove spesso le posizioni ufficiali hanno screditato l'Olocausto, l'antisemitismo è da sempre una realtà latente, pronta a venire allo scoperto alla prima occasione. Nel 1968, in Polonia si è registrata un’ondata di antisemitismo che ha provocato l’esodo di una parte consistente di ebrei sopravvissuti, alcuni dei quali erano per giunta comunisti intransigenti.

Il conflitto israelo-palestinese è un detonatore di antisemitismo. I difensori dei palestinesi sventolano vecchi stereotipi antisemiti a sostegno della loro causa. Ad esempio, in alcune sure del Corano gli ebrei sono presentati come discendenti di certi insetti e animali come le api, i maiali, le scimmie. Oggi i musulmani fondamentalisti si riferiscono abitualmente agli ebrei come scimmie e maiali (cfr. il sito web antisemita islamico MEMRI). Non molto tempo fa, un chierico musulmano è arrivato ad affermare che gli ebrei infettano il cibo con il cancro per poi inviarlo ai paesi musulmani! In Egitto, nell’ultima campagna elettorale, l’accusa peggiore che i candidati avversari si sono lanciati l’un l’altro è stata quella di essere ebrei o filosemiti.

Accanto a queste rappresentazioni si aggiungono quelle prese in prestito dall'Olocausto, ma invertite di segno. Israele è spesso tacciato di essere un paese nazista, così come Sharon viene spesso presentato come un nuovo Hitler; il massacro di Jenin del 2002, nel corso del quale morirono più di 500 palestinesi, viene ricorrentemente presentato come un genocidio. Ovviamente queste immagini sono assai potenti ed hanno l’effetto di alimentare l’odio esistente verso gli ebrei. Il fatto è che nulla di quello che fino ad oggi è occorso tra Israele e Palestina è lontanamente paragonabile a ciò che è avvenuto nell’Europa nazista.

Parlare di Shoah nel mondo arabo-musulmano sovente dà vita a posizioni contrastanti: da un lato, il negazionismo; dall’altro, la rappresentazione della tragedia palestinese come un nuovo Olocausto. È opinione diffusa che la creazione dello Stato di Israele sia successiva all’Olocausto e che sia stata appoggiata dall’Occidente per lavarsi la coscienza dall’orrore della Shoah. I palestinesi starebbero pagando per le “colpe” commesse dagli europei. Questa tesi è erronea, perché la migrazione ebraica in Palestina è cominciata ben prima delle persecuzioni naziste. Sul piano politico, dunque, la negazione dell’Olocausto è funzionale al non riconoscimento dello Stato di Israele, alla sua delegittimazione.

Uno dei principali gruppi negazionisti americani è quello che si raduna attorno all’Institute for Historical Review, il cui obiettivo è trivializzare l’Olocausto, sostenendo che esso non ha alcun valore reale; ridimensionarlo, conferendogli un posto secondario rispetto a quello accordatogli dalla Storia; giustificare lo sterminio, presentandolo come un genocidio perpetrato per il bene del mondo.

Antisemitismo fa spesso rima con antiamericanismo (il cosiddetto Anti-Anti), ma non solo. Un tratto peculiare del nuovo antisemitismo è che esso unisce trasversalmente gruppi ideologicamente distanti tra di loro. Neonazisti, estrema sinistra, antiamericani, no global, fondamentalisti islamici sono accomunati da uno stesso scopo: attaccare gli ebrei; attacchi che, come si è avuto modo di constatare nel corso di questo 2012 in Francia, non si limitano agli assalti verbali.

(Rob ROZETT, direttore di Biblioteca dello Yad Vashem)

I laboratori didattici

Quattro scatole, quattro storie. Ricordi di una scatola.

Unità didattica per la scuola primaria che consta di quattro storie di altrettanti bambini (di cui una sola è ancora in vita) e focalizza l’attenzione su quegli aspetti più vicini all’esperienza individuale dei giovani studenti. Un’altra attività didattica adatta agli alunni sia delle ultime classi della scuola elementare, sia della scuola media è il libro “Volevo volare come una farfalla”, scaricabile nella versione italiana al seguente URL: http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/italian/lesson_plans/butterfly.asp

Through Our Eyes

Unità didattica per la scuola media che propone lo studio della Shoah attraverso la lettura di estratti di diari, testimonianze, poesie e fotografie di bambini e adolescenti originari di diversi paesi europei. Il libro racconta in una prospettiva cronologica (dall’inizio degli anni Trenta fino al 1945) la percezione che i bambini avevano della Shoah, rivelando i pensieri e le emozioni più profonde nate dal confronto quotidiano con la morte e la distruzione. L’empatia tra il giovane studente e la storia del bambino ebreo è assicurata.

The Auschwitz Album

Unità didattica multidisciplinare (di Yael EAGLSTEIN) che combina album fotografici, testimonianze e lettere, destinata agli studenti delle superiori. The Auschwitz Album segue l’arrivo degli ebrei della comunità di Bilke (Ungheria) nei campi di Auschwitz-Birkenau, nell’estate del 1944, e offre un resoconto illustrato dell’intero processo d’internamento: la realtà concentrazionaria dei campi, il processo di disumanizzazione cui i detenuti erano sottoposti. L’esame di alcuni dettagli fotografici offre la possibilità di restituire agli ebrei un po’ di quella dignità umana brutalmente violata dai tedeschi. L’unità didattica comprende un documento eccezionale, unico nel suo genere: l’album fotografico della famiglia di Lili Jacob, una sopravvissuta. Le foto sono state scattate da due fotografi nazisti che lavoravano ad Auschwitz per la propaganda. La problematica che l’utilizzo di queste foto pone sul piano storiografico e didattico è di carattere interpretativo. L’utilizzo delle fotografie come fonte storica, infatti, richiede molte attenzioni e precauzioni, perché è sempre il punto di vista del fotografo che tende a prevalere. Nella fattispecie, le foto documentano il punto di vista dell’aguzzino, non certo quello della vittima, quindi ciò che i nazisti volevano rappresentare. E allora, come completare la narrazione? Come dare voce alle immagini? Risposta: ricorrendo ai diari, alle memorie, alle lettere dei deportati.

La vita quotidiana nel ghetto di Varsavia.

Unità didattica di Yftach ASHKENAZY. Nell’autunno 1940 gli ebrei di Varsavia vengono rinchiusi nel ghetto. In 13 km di perimetro sono concentrati poco meno di 400.000 ebrei. Nel giro di pochi mesi la situazione sanitaria e alimentare precipita drammaticamente: donne e bambini coperti di stracci e con i volti emaciati dal freddo e dalla fame; mendicanti di tutte le età appostati lungo le strade; teste chine dei passanti che devono togliersi il cappello quando passa un tedesco; bambini che attraverso i varchi aperti nei muri (ma anche attraverso le fogne) praticano il contrabbando. Questa realtà drammatica e inumana è documentata dalle foto scattate dalla propaganda nazista. Ancora una volta si pone il problema della parzialità dell’informazione e della sua interpretazione, giacché la realtà che queste foto ci restituiscono è quella filtrata dall’obiettivo tedesco, che indugia sulla sofferenza, sull’umiliazione, sull’offesa all’umanità e alla dignità degli ebrei. Per una corretta fruizione di queste foto sul piano storico e didattico, esse sono state integrate e riequilibrate dalla parola, cioè il racconto per immagini è affiancato dal racconto a parole, con testimonianze, diari, lettere delle vittime.

Come è stato umanamente possibile

Modulo didattico creato dall’ISHS sui carnefici e gli indifferenti durante l’Olocausto. Viene messa a confronto la testimonianza di una deportata, Hilde Sherman, con il rapporto che Salitter, un agente di polizia locale, redige per le SS in occasione del trasporto degli ebrei da Düsseldorf a Riga (11-17 dicembre 1941). La prima comparazione è di carattere formale: la scrittura del rapporto è impersonale, tecnica (compaiono molte cifre: quelle degli orari dei treni, delle piattaforme e dei vagoni, del numero di deportati), priva di qualsivoglia implicazione emotiva, esattamente come un rapporto dev’essere; sul piano linguistico, si segnala la presenza di termini che esprimono il processo di disumanizzazione cui gli ebrei sono stati sottoposti, non solo nei fatti, ma anche nelle parole. Di contro, la testimonianza di Hilde è in prima persona, è emotivamente partecipata, da essa traspare non solo lo sgomento per quanto sta accadendo, ma anche una certa attenzione al dettaglio, espressione di un acuto spirito di osservazione.

Lo scopo dell’unità didattica è di riflettere sulle responsabilità personali di quegli individui coinvolti, ciascuno al proprio livello, nell’organizzazione e nell’implementazione dei convogli che servivano a trasportare gli ebrei nei campi di sterminio dell’Europa dell’Est. Questi individui comprendevano il personale ferroviario, senza il quale nessun trasporto avrebbe potuto avere luogo, la polizia locale preposta al controllo dei trasporti, gli ufficiali delle SS che pianificavano e coordinavano le deportazioni, last but not least, il gruppo più consistente, quello dei bystanders, tutti quelli che videro i treni partire verso Est e che rimasero indifferenti al destino degli ebrei.

Insegnare la Shoah attraverso la letteratura e la poesia

Attraversa un affascinante percorso letterario – da Pavel Friedman a Dan Pagis, da Lily Brett a Primo Levi a William Auden (JackieMETZGER, ricercatore dello YadVashem). Al centro della lezione il Blues del profugo, un componimento poetico di W.H. Auden, uno dei più importanti poeti inglesi del XX secolo, che si confronta col problema dei profughi ebrei. In maniera preveggente (la poesia è stata scritta sei mesi prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale), Auden vi evoca lo spettro dell’ebreo tedesco profugo. La poesia di Auden, (la versione in italiano è scaricabile al seguente URLhttp://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/italian/lesson_plans/holocaust_poetry.asp#6), è messa a confronto sia con una fotografia storica di ebrei che fanno la fila davanti a un’agenzia di viaggi di Berlino, poco prima della Notte dei Cristalli (1938), sia con un dipinto di Felix Nussbaum, Il profugo (1939), dove un enorme mappamondo troneggia in primo piano, mentre in secondo piano vediamo un profugo disperato con il suo fagotto.

Primo Levi, scrittore più che poeta, ha composto due poesie: «Shemà», in apertura diSe questo è un uomo, e «Alzarsi», in coda allaTregua. Quale il significato di queste poesie? LoShemà Israel è la preghiera più importate degli ebrei, recitata tre volte al giorno: mattina, pomeriggio, sera. Come sappiamo, Levi non era un uomo religioso, tuttavia, in questo componimento egli fa il verso alla preghiera per via della sua potenza: nella poesia «Shemà», infatti, vi è un’esortazione continua ed estenuante a ricordare e a raccontare l’ineffabile, altrimenti cose terribili si augurano all’uomo immemore. In «Alzarsi», invece, l’impossibilità dei sopravvissuti a dimenticare l’orrore è sintetizzata dall’espressione di comando “Wstawac” che risuona perpetuamente nelle loro orecchie.

«In questo vagone» di Dan Pagis è una delle più potenti poesie sulla Shoah che siano mai state composte, poiché stabilisce una linea diretta tra il fratricidio di Caino e Abele e la tragedia dell’Olocausto.

Usare l’arte nella didattica della Shoah.

Laboratorio condotto da Orit MARGALIOT è interamente basato sull’analisi di documenti iconografici, per lo più i quadri esposti nella Galleria d’Arte dello Yad Vashem più alcuni fumetti per bambini (delizioso ilMickey au champ de Gurs di Horst Rosenthal, nel quale l’autore fa dell’autoironia, rappresentandosi nelle vesti di un topo, Mickey Mouse, appunto). L’arte prodotta durante la Shoah è uno strumento che si presta bene allo studio della stessa, purché nel suo utilizzo si rispettino alcuni parametri: la categoria di appartenenza dell’opera (cfr.ultra); la storia dell’artista; il contesto storico.

Le testimonianze

Susanna CASSUTO-EVRON. UN’EBREA ITALIANA

È un’ebrea italiana di 76 anni scampata alla deportazione e alla realtà concentrazionaria; attualmente vive in Israele, in un Kibbutz posto di fronte alla striscia di Gaza. Nel 1943, quando l’Italia è occupata dai nazisti, Susanna ha sette anni e vive a Firenze con la sua famiglia (papà, mamma, due fratelli più una sorellina in arrivo). La testimonianza di Susanna è una testimonianza paradigmatica sotto molteplici punti di vista: è la classica figlia di una famiglia ebrea ortodossa benestante (il papà Nathan è medico oculista, e quando le leggi razziali gli impediranno di esercitare la professione, diverrà rabbino capo di Firenze); è una di quei figli di Israele accolti nei conventi cattolici, o in casa di amici, o presso famiglie partigiane, da dove, trasmigrando di luogo in luogo, è poi riuscita a sfuggire alle persecuzioni e ai rastrellamenti; durante il periodo di permanenza nell’orfanotrofio gestito dalle suore, vive in maniera profonda e drammatica il disagio culturale derivante dall’imposizione di pratiche religiose e alimentari cattoliche (la piccola Susanna percepisce tutto ciò come perdita della propria identità e prega Yahweh con tutte le sue forze perché la faccia scappare di lì…). Alla fine della guerra, Susanna ritrova parte del suo nucleo familiare: due fratelli (Daniel e David, mentre la piccola Eva è morta di polmonite), la madre (sopravvissuta ai campi), alcuni zii e i cugini (il padre e i nonni invece hanno perso la vita ad Auschwitz); si trasferisce quindi in Israele, dove si arruola nell’esercito, si sposa e si riproduce, donando al mondo figli, nipoti e pronipoti. È questa la risposta di Susanna Cassuto-Evron al piano di sterminio nazista: la moltiplicazione dei figli di Israele nella Terra Promessa. Qualche anno fa, Susanna ha raccontato la storia della sua famiglia in un libro intitolato I piccoli non fanno domande. Suo padre Nathan è stato riconosciuto “Martire dell’Olocausto” e “Medaglia d’Argento al Valore” della Presidenza della Repubblica.

Ehud LOEB E IL COMITATO DEI GIUSTI

Nato nel 1934 a Buehl, un paesino della Germania, nell’ottobre del 1940, Ehud e i suoi genitori vengono deportati insieme ad altri 6000 ebrei nel campo di concentramento di Gurs, nel sud-ovest della Francia, da dove poi, nel 1942, la stragrande maggioranza (compresi i genitori del piccolo Ehud) sarà trasferita ad Auschwitz, per non farvi mai più ritorno. Nel 1941 l’OSE, un’organizzazione umanitaria ebrea-francese, riesce a portare fuori dal campo di Gurs 14 bambini, con il consenso dei genitori, nascondendoli presso le chiese o le famiglie cristiane, e quindi salvando loro la vita. Ehud è uno di questi. Ha così inizio un lungo periodo di nascondiglio presso le famiglie cristiane, che per un bambino ebreo significa fare i conti con la propria identità. Ehud, infatti, è costretto ad assumere una nuova identità, il che comporta l’apprendimento veloce e senza inflessione straniera della lingua locale (il francese), per evitare di essere scoperto dalla polizia tedesca; apprendere il catechismo e le preghiere, per confondersi all’interno della comunità cattolica (Ehud serve addirittura la messa come chierichetto); diventare un bambino modello, buono e ubbidiente, per non rischiare di essere cacciato dalla famiglia di accoglienza (egli ha trovato rifugio in un piccolo villaggio francese, prima presso una vedova che vive in una fattoria, poi presso la famiglia di un macellaio). Invitato a trascorrere un breve periodo di vacanza presso alcuni parenti in Svizzera, Ehud non farà più ritorno in Francia, giacché sarà accolto e adottato da costoro. Nel nuovo paese il piccolo reimparerà la lingua materna (l’ebraico) e riprenderà a frequentare regolarmente la scuola. In Svizzera Ehud vi resta fino al 1958, anno in cui decide di trasferirsi in Israele, dove entra a far parte di un’organizzazione che si occupa del supporto ai sopravvissuti della Shoah. Molti di questi, fino a quel momento, non avevano condiviso la propria esperienza con nessuno (chi per precisa volontà, chi per incapacità o impossibilità). Cominciano a farlo proprio ora, con Ehud, cui aprono i cuori e le menti, incontro dopo incontro, raccontandogli storie inaudite e inenarrabili. Per otto anni Ehud presta assistenza ai sopravvissuti; poi decide di smettere: il portato di atrocità e sofferenza insito in queste storie è divenuto troppo gravoso per poter essere sostenuto ancora a lungo. Da questa esperienza così intensa e dolorosa Ehud ha imparato una grande verità: che non bisogna mai perdere di vista l’individualità insita nella tragedia dell’Olocausto. Ciascuno degli ebrei sopravvissuti alla Shoah è portatore di una storia individuale, di una vicenda fatta di stermini familiari e di persecuzioni sulla propria pelle, e che questo vissuto personale non può stemperarsi in un dato statistico, quandanche immenso come quello di sei milioni di vittime.

È così che Ehud ha iniziato a collaborare con lo Yad Vashem e, dal 2004, è divenuto membro del Comitato per la designazione dei Giusti tra le Nazioni (istituito nel 1963), occupandosi della preparazione dei dossier per la Francia. Il titolo di Giusto fra le Nazioni è riservato a quegli individui che hanno rischiato la propria vita per salvare quella degli ebrei. La gran parte degli individui cha hanno ottenuto il riconoscimento è di condizione sociale umile (come dimostra la storia personale di Ehud), spesso si tratta di persone molto religiose, sensibili ai valori umani, a prescindere dal credo che professano. Il procedimento che porta al conferimento del titolo è assai lungo e meticoloso e richiede che il dossier sia costruito con grande cura, raccogliendo testimonianze attendibili e assai circostanziate presso i sopravvissuti o i propri figli. Questi i criteri cui bisogna ottemperare: 1) è necessario che il non ebreo sia stato implicato personalmente nel salvataggio dell’ebreo perseguitato; 2) deve aver rischiato di perdere la vita o la libertà o la posizione sociale; 3) non si aspettava alcuna ricompensa economica (o onorificenza), né nell’immediato, né in futuro; 4) non era spinto da moventi di proselitismo religioso (conversione) o di adozione: 5) non deve aver salvato parenti prossimi (matrimoni misti) ebrei convertitisi al cristianesimo durante la guerra; 6) non deve essere stato un membro della resistenza ebraica; 7) non deve avere un passato criminale. Ad oggi sono stati riconosciuti 24.000 Giusti fra le Nazioni.

Materiali audiovisivi

Come utilizzare le testimonianze filmiche in classe? Abbiamo due possibilità: 1) mostrare uno spezzone del filmato, quello che riteniamo più significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi; 2) mostrare l’intero filmato e osservare il personaggio agire, muoversi e raccontarsi in spazi e tempi diversi, prima e dopo l’Olocausto. L’uso della testimonianza del sopravvissuto consente di lavorare con l’empatia, che è cosa diversa dall’identificazione (il role play), ed è un ottimo strumento per combattere gli stereotipi. La storia di Ovadia Baruch, ad esempio, insegna che nei campi di sterminio sono stati deportati anche gli ebrei non polacchi; che esisteva un’importante comunità ebraica mediterranea, con un suo portato di tradizioni culturali; che non tutti gli ebrei erano ricchi e colti.

Witness and Education

Testimonianze filmiche a cura di Yad Vashem, nelle quali i sopravvissuti raccontano la storia della loro vita nei luoghi in cui gli eventi si sono consumati. I sopravvissuti sono accompagnati nel loro viaggio da esperti dell’ISHS che pongono loro domande orientate in senso didattico, in modo che la storia individuale del superstite scorra parallelamente alla Storia generale.

Possa il tuo ricordo essere amore. La storia di Ovadia Baruch

Ovadia Baruch ha 20 anni quando, nel marzo 1943, viene deportato con tutta la sua famiglia dalla Grecia ad Auschwitz-Birkenau. L’intera famiglia sarà presto mandata a morte nelle camere a gas, mentre Ovadia riuscirà a sopravvivere fino alla liberazione del campo di Mauthausen, nel maggio 1945. Durante la permanenza ad Auschwitz, Ovadia incontra Aliza Tzarfati, una giovane ebrea originaria della sua città natale. I due si innamorano, a dispetto delle condizioni inumane in cui vivono. Il film documenta la loro storia d’amore e di sopravvivenza nel campo di Auschwitz, il loro miracoloso incontro dopo l’Olocausto e la famiglia che hanno creato in Israele.

Ritorno alla vita.

La questione del “dopo” Shoah, ovvero del ritorno alla vita. È possibile tornare alla vita “normale” quando scopri di essere solo al mondo, senza più una casa, una famiglia e un lavoro; quando necessiti di rieducazione fisica e psicologica perché devi reimparare a mangiare e a camminare, e, soprattutto, devi superare lo shock del recente passato; quando le uniche strutture che possono offrirti accoglienza sono ancora una volta dei campi, ma questa volta di profughi; quando ti capita di dover ancora subire delle persecuzioni (alcuni ebrei polacchi, nel 1946, sono vittime di pogrom con l’atavica accusa di praticare il sacrificio rituale dei bambini cristiani); quando l’unico mezzo di trasporto che ti consente di spostarti da un luogo all’altro è ancora una volta un treno merci, con la differenza che stavolta però ci sali di tua sponte; quando scopri che a nulla è valsa la guerra se il tuo paese è ancora sottoposto a un regime, anche se di colore diverso (molti sono gli ebrei che abbandonano l’Europa comunista per trasferirsi in Italia, Francia, Germania federale, oppure in Palestina, Usa, Australia); quando, se sei donna, restare incinta ti sembra un autentico miracolo (le donne recluse nei campi soffrivano di amenorrea); quando, se sei un bambino dei campi profughi, una delle prime cose che fai con la paghetta che ricevi è di correre dal fotografo per farti ritrarre, perché la fotografia ti restituisce identità e dignità, ed è la prova tangibile che sei vivo; quando, se sei giovane e solo al mondo, entri a far parte del movimento sionista?

Il luoghi di memoria

Il dispositivo memoriale della Shoàh è complesso e vario, composto da un intreccio di luoghi di memoria. Vi è ilViale dei Giusti fra le Nazioni, dove oltre 2.000 alberi sono piantati in onore dei gentili che durante la Shoah hanno rischiato la propria vita per salvare la vita degli ebrei; il suggestivoMemoriale dei Bambini, dove, in una sala immersa nel buio e appena rischiarata da 5 piccole lampade la cui luce è rifratta mediante un gioco di specchi, una voce ripete in un incessante e dolorosoloop i nomi, la data di nascita e la provenienza del milione e mezzo di bambini ebrei sterminati dai nazisti; laSala del Memoriale, dove una fiamma perpetua arde accanto a un’urna contenente le ceneri delle vittime portate in Israele dai campi di sterminio; laSala dei Nomi, un archivio circolare sormontato da una cupola a forma di cono ricoperta di 600 fotografie, in cui sono custoditi i nomi e le storie personali di ben tre milioni di vittime dell’Olocausto (l’archivio è consultabile dai visitatori anche on-line ed è in continua implementazione); laValle delle comunità perdute, un labirinto la cui sagoma ricorda la morfologia del Vecchio Continente, al cui interno è facile smarrirsi nel dedalo delle nazioni europee un tempo abitate dalle 5.000 comunità ebraiche decimate dai nazisti, di cui non è rimasto pressoché nulla se non il nome inciso sulle 107 pareti roccia viva di questo mausoleo a cielo aperto.

Al Museo storico la vicenda della Shoah è raccontata da una prospettiva ebraica, lungo un percorso che si snoda attraverso 9 gallerie. La narrazione tematica e cronologica è punteggiata da finestre che si aprono sulle comunità ebraiche europee vissute e perite sotto il Nazismo e i regimi collaborazionisti, ed è condotta attraverso filmati, fotografie, documenti, lettere, diari, articoli, lavori artistici.

LaGalleria d’arte raccoglie 10.000 opere, realizzate per lo più durante il periodo della Shoah nei ghetti, nei campi, nei covi e in altri posti dove l’impegno artistico era pressoché impossibile, a causa dello stato di totale deprivazione materiale e di collasso fisico e mentale in cui vivevano gli artisti. Malgrado ciò, i quadri sono stati realizzati e, in molti casi, sono sopravvissuti ai loro autori. Essi dunque esprimono lo spirito dei sopravvissuti e delle vittime.

Il seminario

Il materiale e le relazioni di questo articolo sono tratte dal seminario svoltosi a Gerusalemme dal 31 agosto al 9 settembre 2012, organizzato dal M.I.U.R. e dall’International School for Holocaust Studies dello Yad Vashem (The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority), nell’ambito del ICHEIC Program for Holocaust Education in Europe. Gli insegnanti che vi hanno preso parte, 18 in tutto, rappresentavano gli Uffici Scolastici Regionali che hanno aderito all’iniziativa. Quest’ultima è stata resa possibile grazie al prezioso lavoro di Anna Piperno dell’ IT for Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research del M.I.U.R., e del suo efficiente staff (Lina Grimaldi e Giuliana di Scala).

I seminari dell’International School for Holocaust Studies (ISHS) sono partiti negli anni Ottanta del secolo scorso in maniera saltuaria; solo successivamente, quando a livello internazionale si è avviata la lotta contro il negazionismo, l’ISHS ha deciso di dare il suo contributo per combattere l’antisemitismo e il negazionismo. Il Desk Italia ha lo scopo di promuovere progetti educativi per l’Italia. E’ nato nel marzo del 2005, in contemporanea con la creazione del Dipartimento Europeo presso l’ISHS.