di Cesare Grazioli

Introduzione

In un intervento parallelo a questo, sulla classe quinta, pubblicato su HL, ho sottolineato le opportunità che, assieme ai molti problemi, la didattica a distanza offre all’insegnamento, in particolare su un aspetto che a molti appare come il più critico: le prove di verifica e le forme di valutazione. La didattica a distanza accelera una necessità che è anche della didattica in presenza: quella di progettare verifiche “a prova di copiatura”, cioè prove di verifica della competenza degli allievi, nelle quali gli “aiuti esterni” risultino ininfluenti oppure, in alcuni casi, siano già “inclusi nelle regole del gioco”.

E’ in questa direzione che mi sono mosso per costruire, anche per la classe quarta, verifiche e attività didattiche, individuali o di gruppo, concluse da forme di valutazione.

Fig. 1 Jean Bertaux, La prise du palais des Tuileries, (1793), MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Quattro percorsi di lavoro sulla rivoluzione francese

Tra quelle che qui presento, ben quattro su cinque riguardano la Rivoluzione francese. Non propongo di svolgerle tutte quattro, bensì di sceglierne una o due. Resta però legittima la domanda: perché tanto spazio alla rivoluzione francese? La risposta è che ho sempre considerato questo argomento impossibile (o inutile) da fare imparare nel senso tradizionale del termine, data l’enorme complessità e densità delle sue vicende, che è velleitario cercare di fare memorizzare agli studenti. Al tempo stesso, lo trovo straordinariamente utile ed efficace se usato come “laboratorio” di indagine del conflitto sociale-politico-ideologico, in quanto luogo di nascita del linguaggio e dei concetti della politica moderna.

In questo senso è un laboratorio di educazione storica alla cittadinanza, nel quale la Rivoluzione francese diventa per gli studenti un oggetto da “smontare e rimontare” in tanti modi diversi, con metodi e procedure che chiamano in causa molteplici competenze.

Per lo stesso motivo, tutte queste attività le ho costruite come lavori di gruppo, in modo da rafforzare la dimensione comunicativa e attingere alla ricchezza che, in situazioni di apprendimento per problemi, il confronto nel gruppo di lavoro offre.

1. I soggetti collettivi della Rivoluzione francese, ovvero l’analisi del conflitto politico-sociale. Il manuale come laboratorio di ricerca.

Consegne per il lavoro dei gruppi:

A. Si può affermare che nella primavera-estate del 1789 la rivoluzione fu la risultante di “tre rivoluzioni in una”, portate avanti da altrettanti soggetti collettivi:

• Il Terzo Stato (o più esattamente della sua élite, la borghesia, rappresentata nell’assemblea degli Stati generali, che si autoproclamò Assemblea nazionale);

• gli strati popolari urbani, soprattutto parigini, che presero d’assalto la Bastiglia;

• le masse contadine, con la rivolta antifeudale di quelle settimane.

Individuate sulle pagine del libro di testo e spiegate (per iscritto):

1) quali erano, inizialmente (cioè alla vigilia della convocazione degli Stati Generali), gli obiettivi di ciascuno di questi tre soggetti collettivi;

2) che cosa essi fecero (metodi) per realizzare quegli obiettivi, e quali risultati essi raggiunsero;

3) quali furono gli obiettivi e i metodi degli altri due soggetti collettivi in campo, cioè gli aristocratici e il clero (considerati nell’insieme, come “gli ordini privilegiati”);

4) che cosa fece il re, dalla convocazione degli Stati generali fino alla caduta della monarchia.

B. Spostate l’analisi al periodo tra la proclamazione della repubblica (ma tenendo conto anche di ciò che accadde nei mesi precedenti, dall’aprile del 1792) e la caduta di Robespierre. Individuate e spiegate:

5) quali divisioni emersero all’interno del Terzo Stato, soprattutto tra Giacobini e Girondini, ovvero quali obiettivi avevano questi due gruppi (che ora consideriamo come due soggetti distinti), con quali metodi per realizzarli, e di quali interessi e valori erano portatori;

6) quando, come e perché le “tre rivoluzioni in una” di cui si è detto all’inizio presero strade diverse, in qualche caso divaricate.

C. Spostate ancora in avanti nel tempo l’analisi, al periodo tra il 1795 e il 1799. Individuate e spiegate:

7) di quali interessi e valori era portatore il Direttorio, che prese il potere dopo la caduta di Robespierre e inaugurò di fatto una “terza fase” della rivoluzione, dopo quella monarchico-costituzionale e quella repubblicano-radicale;

8) quali fattori portarono al potere di Napoleone Bonaparte, e di quali interessi e valori egli fu interprete.

Il senso e il significato di questo percorso didattico

La serie delle consegne per il lavoro dei gruppi può essere considerata una forma di lezione rovesciata, nella quale gli allievi ricercano sul testo gli elementi che, in una forma più tradizionale, sarebbero stati loro comunicati dal professore nella sua lezione. Questa, in realtà, si effettua durante la fase di consegna della prova, quando si leggono e si commentano in classe. E’ in questa fase, dunque, a valle e non a monte dell’attività degli studenti, che si colloca l’intervento dell’insegnante, che corregge, integra, puntualizza e alla fine di ciascuna delle tre fasi tira le somme del lavoro svolto. E’ evidente che la valutazione può avvenire, a discrezione del docente, su ciascuna delle otto attività assegnate, oppure al termine delle tre fasi, oppure, forse più opportunamente, a partire dalla fase b (cioè dall’attività 5), considerando come “approccio per imparare” gli esercizi della fase a).

Va sottolineato che il percorso cancella la distinzione tra fase di apprendimento e fase di valutazione del lavoro degli studenti, ovviamente a patto di assumere come elementi di valutazione il prodotto della ricerca degli studenti (le loro risposte alle domande sopra indicate). Consiglierei, infatti, di rinunciare a svolgere, alla fine delle attività qui indicate, una verifica tradizionale sulla conoscenza fattuale della rivoluzione francese (orale o scritta che sia): questa infatti significherebbe “versare il vino nuovo in otri vecchi”, e tradire davanti agli studenti il “patto” implicito o esplicito su cui si basa l’itinerario.

Questo “patto” con gli studenti mi pare così riassumibile: “qui non dovrete “imparare”, nel senso di memorizzare, fatti, nomi, date della rivoluzione; dovrete invece usare il libro di testo come una banca-dati o un archivio da cui estrarre i dati per i ragionamenti che vi sono richiesti, finalizzati a impadronirvi di (cioè a sapere usare) un modello di analisi del conflitto sociale e politico.

Secondo tale modello, i fatti storico-politici sono la risultante della interazione di soggetti collettivi (qui: Terzo Stato, masse popolari urbane, ecc., poi Girondini e Giacobini, ecc.) ciascuno dei quali è portatore di determinati interessi e valori, ha (consapevolmente o no, non è decisivo) determinati obiettivi, usa certi metodi (cioè modi per ottenere quegli obiettivi), arriva a determinati risultati, tutto questo in costante relazione di alleanza o di conflitto con gli altri soggetti in campo.

Questo modello di analisi, beninteso, lo apprendete ora lavorando sulla Rivoluzione francese, ma vi servirà per analizzare e capire qualunque conflitto sociale e politico, dall’Italia dell’Ottocento al presente della nostra Repubblica.”

Oltre a questo, l’indagine che gli studenti sono chiamati a fare si basa su una operazione fondamentale per gli storici, la periodizzazione, che è sempre, al contempo, una tematizzazione, ovvero una individuazione degli aspetti più rilevanti che marcano lo spartiacque tra un “prima” e un “dopo”. In questo caso, un evento complesso come la Rivoluzione francese è stato periodizzato, cioè diviso, in tre fasi, nelle quali cambiano i soggetti del conflitto socio-politico:

1 la fase monarchico-liberale, dalla primavera 1879 alla caduta della monarchia;

2. la fase repubblicana radicale, fino alla caduta di Robespierre;

3. la fase repubblicana moderata, dal Direttorio al consolato.

2. La rivoluzione francese e la nascita del linguaggio politico. Lavoro sui termini.

Questa seconda proposta, molto più breve della precedente, è successiva all’esplorazione della Rivoluzione francese, svolta con il primo percorso appena descritto, o con qualunque altro approccio. Questa è la sequenza delle operazioni.

1. Inizio spiegando in pochi minuti che i termini “Destra”, “Sinistra”, e poi anche “Centro” come area intermedia tra le due precedenti, nacquero durante rivoluzione francese, come moltissimi altri concetti del linguaggio politico.

2. Sollecito la classe a completare così l’arco delle collocazioni politiche, e a visualizzarlo alla lavagna (e sui quaderni):

Sinistra, Centro-sinistra, Centro, Centro-destra, Destra

3. Chiedo agli allievi di far corrispondere a tali collocazioni le seguenti definizioni politiche, e di spiegare che cosa significano questi aggettivi, riferiti alla politica:

moderato, rivoluzionario, progressista, reazionario, conservatore, riformista, radicale

4. Chiedo di concentrarsi sul periodo storico tra l’estate del 1789 e la fine del 1791, e in questo individuare la corrispondenza tra le cinque collocazioni politiche sopra indicate e i seguenti soggetti della rivoluzione, individuali o collettivi:

La Fayette – i Girondini – Danton – Robespierre – i Foglianti – la maggior parte degli aristocratici

5. Chiedo, infine, spiegare se e come, sotto l’incalzare tumultuoso degli eventi, dalla fine del 1791 in poi cambiò la collocazione politica di questi soggetti individuali o collettivi.

Il senso e il significato di questo percorso didattico

Ho usato questo esercizio alla fine del percorso precedente, perché permette un’agile attività di discussione collettiva in classe, nei punti 2 e 3, seguita da una riflessione individuale o a coppie, tradotta in risposte scritte, negli esercizi 4 e 5. Si riflette su temi e termini del linguaggio politico che diamo spesso per scontati. In questo caso non se ne studia la definizione formale, ma li si studia, per così dire, in situazione.

3. Esercizio interdisciplinare di Storia-Filosofia sulla Rivoluzione francese. La finta intervista

Questo percorso di ricerca è stato interamente svolto a gruppi (come lavoro domestico, a distanza, ma era già stato proposto negli anni scorsi in presenza). E’ stato progettato per valorizzare la possibilità di intrecciare i punti fondamentali del modulo di Filosofia, appena concluso (sulle teorie politiche da Hobbes all’Illuminismo), con il tema della Rivoluzione francese. In classi non liceali, che non fanno Filosofia, potrebbe essere ugualmente svolto, dato ci si occupa comunque delle teorie politiche dell’età dell’Illminismo. Se necessario, si può sostituire Locke con Montesquieu.

Dividete la classe in gruppi di quattro allievi ciascuno. Dovranno immaginare di impersonare tre grandi filosofi del XVIII secolo e rispondere alle domande che un ipotetico giornalista rivolge loro. Segui questo esempio:

- Mr. Locke, come giudica l’attuale situazione politica della Francia, dopo l’entrata in vigore della Costituzione?

«Ora che è entrata in vigore la Costituzione elaborata dall’Assemblea nazionale, posso dare un giudizio molto favorevole su quanto è accaduto alla Francia in questi anni tumultuosi. Ora questo grande Paese si è finalmente lasciato alle spalle l’assolutismo, sistema politico arcaico e inefficiente, ed è diventata una monarchia costituzionale di ispirazione politica liberale, abbastanza simile al sistema vigente da quasi un secolo nel mio Paese, l’Inghilterra. C’è infatti la divisione dei poteri tra quello esecutivo, di cui è titolare il re che nomina un primo ministro, e quello legislativo affidato all’Assemblea nazionale. Positivo è anche il sistema di suffragio ristretto su base censitaria stabilito dalla Costituzione per le imminenti elezioni, e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del cittadino, approvata già nell’agosto ’89, che riconosce i fondamentali diritti individuali, tra i quali la proprietà privata. Non mi piace invece la legge che istituisce la Costituzione civile del clero, che anziché separare Stato e Chiesa, li avvicina ancora di più, trasformando vescovi e preti in funzionari dello Stato (e non a caso ha trovato il netto rifiuto del cosiddetto “clero refrattario”).»

Fig.2 François Pascal Simon Gérard, Disegno preparatorio per il quadroLe Peuple français demandant la destitution du tyran à la journée du 10 août, 1794

Domande a John Locke

- Mr. Locke, in Francia hanno appena convocato gli Stati Generali. Siamo nel gennaio del 1989: come vede la situazione di quel paese, e quali sono i suoi principali problemi?

- Mr.Locke, in questo anno fatidico, 1794, Danton è stato appena ghigliottinato. Secondo lei, che cosa sta succedendo veramente in Francia?

Domande a Jean-Jacques Rousseau

- Mr. Rousseau, come giudica la situazione francese dopo la promulgazione della Costituzione, in questo autunno del 1791?

- Mr. Rousseau, sono ormai molti anni che in Francia è in atto la Rivoluzione. Siamo arrivati all’autunno del 1793: come descriverebbe la situazione oggi, e come la giudicherebbe?

Domande a Adam Smith

- Mr. Smith, a voi inglesi dovrebbe far piacere il fatto che i francesi hanno finalmente una Costituzione. Come la giudica? (siamo nell’autunno del 1791)

- Mr. Smith, come vede la situazione politica e economica in Francia, dopo la morte di Marat e la presa di potere da parte di Robespierre?

NB: Locke, Rousseau e Smith sono consapevoli che, per esigenze giornalistiche, le loro risposte devono essere contenute in non più di 10-12 righe per ciascuna delle domande loro rivolte.

Le risposte saranno scritte con le stesse caratteristiche tipografiche (formato, carattere, spaziatura, dimensione cartelle…) utilizzate in questa pagina, possibilmente in word (.docx o .doc)

Traccia di correzione

John Locke all’inizio del 1789

«La Francia è un grande Paese, popoloso e potente, ma è bloccato da un sistema politico del tutto inadeguato. Infatti il suo assolutismo scontenta tutti, perché il Terzo Stato, e in particolare la sua parte più dinamica, la borghesia, si sente oppresso e totalmente escluso dalla vita politica; e perché gli ordini privilegiati pretenderebbero di ridimensionare il potere di più una monarchia che già si è molto indebolita dai tempi del Re Sole, e di mantenere quei loro privilegi fiscali che sono la causa principale dell’enorme debito pubblico francese. Sembra che sia imminente la convocazione degli Stati generali, imposta al sovrano proprio dagli ordini privilegiati, ma questi organismi, con la loro rappresentanza per ordini, sono totalmente anacronistici, così come lo è il sistema giuridico dell’ineguaglianza del diritto, che moltiplica esenzioni, privilegi e ingiustizie. Perciò non mi aspetto nulla di nuovo e prevedo l’ennesimo fallimento, dopo quelli dei ministri riformatori che il re in questi anni ha prima assunto e poi dovuto licenziare per l’opposizione dei ceti privilegiati. »

John Locke nel giugno 1794

«Dopo un periodo molto promettente, quello tra l’estate del 1989 e il 1791, in cui la Francia sembrava avviata a costruire una monarchia costituzionale di impronta liberale, la situazione è degenerata. Questo è accaduto dopo la proclamazione della repubblica, nel settembre 1792, ma forse già dalla decisione di muovere guerra alle altre potenze europee, che ha estremizzato il clima. Si è infatti arrivati all’instaurazione di una vera e propria dittatura, esercitata dal Comitato di Salute pubblica sotto guida di Robespierre. Di fatto è venuto meno quella divisione dei poteri tra esecutivo e legislativo che è alla base di un corretto funzionamento dello Stato, perché la Convenzione si limita ad approvare passivamente tutto quanto deciso dal Comitato. Ancora più grave è la legge sui sospetti, che viola i diritti naturali dell’individuo, e i decreti sul maximum dei prezzi che, imponendo la consegna dei prodotti agricoli a prezzi amministrati, viola di fatto il diritto di proprietà perché impedisce ai produttori di disporre liberamente di quanto da essi prodotto. Questa tirannide, che colpisce soprattutto gli esponenti delle classi altolocate, si sta dimostrando ancora peggiore della monarchia assoluta contro cui si è fatta la rivoluzione. »

Jean Jacques Rousseau nell’autunno 1791

«In questi due anni la nazione francese si è finalmente svegliata, sembra avere preso in mano il suo destino, abbattendo il giogo della tirannia, cioè della monarchia assoluta. Nella dichiarazione dei diritti dell’estate del 1789 l’Assemblea nazionale aveva affermato il principio fondamentale che la sovranità risiede nella nazione, e che la legge è l’espressione della volontà generale. Sia i contadini sia il popolo di Parigi hanno assunto un ruolo di protagonisti, impegnandosi per affermare i loro diritti. Ora, però, questo processo si è bloccato, in un compromesso con la monarchia che impedisce di affermare la migliore forma di stato, cioè la repubblica democratica; e in una costituzione che limita la partecipazione diretta solo a pochi, mentre l’assemblea, espressione della volontà generale, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini francesi. »

Jean Jacques Rousseau nell’autunno 1793

«La situazione mi appare contraddittoria. Infatti, da una parte il popolo francese ha abbattuto la monarchia e ha finalmente instaurato la repubblica, unico sistema che consente di realizzare il contratto sociale come io lo intendo; inoltre, la Convenzione repubblicana quest’anno ha emanato una nuova Costituzione, realmente democratica. Date le enormi dimensioni di questo paese, non è pensabile realizzare la democrazia diretta, ma almeno c’è il suffragio universale che garantisce a tutti i cittadini di essere depositari della sovranità. Dall’altra parte, però, la Convenzione, che eliminata la monarchia doveva essere il luogo ove si manifestava la volontà generale, affidando ai Comitati un mero ruolo di esecutori delle sue deliberazioni, sembra avere invece lasciato troppo potere a questa specie di governo di fatto che è il Comitato di Salute Pubblica. E’ vero, d’altronde, che nell’attuale situazione di emergenza (militare, politica ed economica), la volontà generale può essere diversa dalla somma delle volontà individuali di tutti, soprattutto se incarnata in uomini come Robespierre, di sicuri principi democratici e di grandi virtù repubblicane.»

Adam Smith nell’autunno 1791

«Questo paese fino al 1789 era debole perché il ceto più moderno, la borghesia industriale, aveva poco spazio: infatti non aveva alcun potere politico in un sistema assolutistico, ed era soffocato dagli interessi feudali dei ceti privilegiati. Però in questi due anni la Francia ha fatto grandi progressi, anche se per realizzarli ha dovuto percorrere la pericolosa via della rivoluzione. Le riforme amministrative hanno razionalizzato la società, con l’abolizione di dazi e dogane interne, e la legge di Le Chapelier, che abolisce le corporazioni dei lavoratori e il diritto di sciopero, consente agli imprenditori di avere mano libera nei rapporti di lavoro, e perciò di sviluppare un moderno sistema industriale, basato sul lavoro salariato e sulla divisione del lavoro. Inoltre il nuovo governo girondino, di indirizzo liberista in economia, sembra favorevole agli interessi della borghesia industriale, sia perché ha indebolito l’aristocrazia agraria, sia perché non interferisce con il libero mercato. Con il suffragio censitario adottato dalla Costituzione appena entrata in vigore, non c’è il rischio che il popolo minuto prenda il sopravvento, come ha fatto più volte nel 1789, e invochi misure di regolamentazione e di controllo dei prezzi, che ostacolerebbero il libero mercato e sarebbero dannosissime per l’economia. »

Adam Smith nell’autunno 1793

«Il precipitare degli eventi, nella direzione che mi sembrava scongiurata due anni fa, sembra essere la “dimostrazione per assurdo” dei miei principi. Se la pace è il fondamento dei liberi commerci, e il mercato autoregolato è il fondamento della ricchezza delle nazioni, della loro prosperità e libertà, in Francia sta accadendo proprio l’opposto: la guerra ha portato all’emergenza economica, e questa, per i cedimenti alle richieste del popolo minuto, ha generato la regolamentazione economica e la politica del calmiere: cioè il contrario della linea del libero scambio da me sostenuta. Ma l’invasione del governo, cioè dello stato, nell’economia, ha provocato solo danni economici (inflazione, mercato nero, penuria di beni) e una ancor più grave invasione nel campo dei diritti civili, con le leggi sui sospetti e l’instaurazione di una nuova tirannide, il Terrore. Quando chi governa, cioè Robespierre e il Comitato di Salute Pubblica, si appoggia agli umori della piazza (ed estromette con la forza della piazza i rappresentanti dei ceti imprenditoriali, cioè i Girondini), non ci si può aspettare nulla di buono, né in economia né in politica! »

Sull’esito del lavoro a distanza

Il lavoro è stato significativo, e certamente “al riparo da copiature”, quanto meno per quanto riguarda gli “aiutini” da internet. L’inconveniente è stato invece il fatto, riscontrato in un caso, di tre gruppi che si sono passati il lavoro l’uno all’altro, come si capiva chiaramente dagli elaborati consegnati. Sono emerse differenze rilevanti tra gruppi che hanno lavorato bene, entrando pienamente nella logica proposta dal percorso, e altri che invece hanno realizzato prodotti molto riduttivi o poco pertinenti. Da segnalare le grosse difficoltà incontrate a proposito di Adam Smith, di cui ovviamente non si era vista una vera e propria teoria politica, per il quale si trattava di inferire dalla sua teoria economica le implicazioni politiche (vedi correttore): capacità, questa, rivelatasi al di sopra di quanto ci si poteva attendere dai gruppi.

Siccome il lavoro di gruppo si è rivelato piuttosto impegnativo, ho somministrato la seguente RUBRIC, come strumento di autovalutazione del lavoro, che ciascuno studente ha compilato individualmente e mi ha inviato, e che ha consentito di raccogliere preziose informazioni a me, oltre che rappresentare un’attività meta cognitiva, di autovalutazione per gli studenti.

Da COMPILARE da parte di ogni studente e da RISPEDIRE al prof

RUBRICA di AUTOVALUTAZIONE FINALE (parziale, su due aspetti) sul lavoro di gruppo su RIVOLUZIONE FRANCESE

Nome e Cognome ………………………………..

| Secondo me: | p. 0 | p.2 | p.4 | p.6 | PUNTI |

|

sul COMPITO

| Mi sento frustrato/a o deluso/a del risultato del lavoro svolto | Mi sento sufficientemente soddisfatto/a dei risultati del lavoro svolto | Mi sento abbastanza soddisfatto/a del risultato del lavoro svolto | Mi sento pienamente soddisfatto/a del risultato del lavoro svolto |

|

|

sul GRUPPO | Nel gruppo è del tutto mancata la collaborazione

| Alcuni membri hanno parteci-pato poco, altri hanno dovuto fare anche il lavoro altrui | Il livello di collaborazione è stato nel complesso abba- stanza soddisfacente | L’attività è stata svolta con un contributo attivo e costruttivo di tutti |

|

| Totale punti, in 12esimi: |

|

Altre considerazioni personali sul lavoro di gruppo assegnato: (non obbligatorio farle, del tutto libere)

4. Debate sulla Rivoluzione francese

I gruppi estraggono a sorte la relazione A o quella B e la redigono seguendo la traccia di lavoro, le cui fasi sono numerate sotto.

Nella versione in presenza, si seguono le indicazioni date sotto. In quella a distanza, il punto C sarà scritto; il punto D verrà sostituito dall’invio ai compagni e al prof della relazione; il punto E sarà svolto online.

1. Porta argomenti ed esempi a favore della seguente tesi storiografica:

“Nella fase del Terrore la rivoluzione francese degenerò in una tirannide e in un bagno di sangue, e così facendo rinnegò e stravolse gli obiettivi e gli ideali dell’ ‘89. I responsabili morali e politici di tali esiti furono i Giacobini con il loro estremismo, ed in particolare Robespierre e gli altri membri del Comitato di Salute Pubblica”

2. Fai ora la stessa operazione per la seguente tesi storiografica:

“Non ha senso criminalizzare Robespierre e il Comitato di Salute Pubblica per le violenze del cosiddetto Terrore. Le loro decisioni furono infatti in gran parte inevitabili, dettate dalle condizioni di assoluta emergenza in cui essi si trovarono ad operare; e in parte quelle decisioni derivarono da scelte di governi precedenti, di cui non erano responsabili”

3. Scrivi la relazione

Per costruire la tua relazione, serviti di almeno sette argomenti, che selezionerai nella lista seguente (vedi punto F). Controlla sul tuo manuale i dati di fatto ai quali si riferiscono. Nella lista troverai argomenti favorevoli e contrari alla tua tesi. Puoi selezionarli a tua scelta, secondo il tipo di argomentazione che vuoi sostenere. Se farai una relazione coerente e ben argomentata questa verrà ben valutata (da 1 a 5).

Per questa fase verrà assegnato un tempo congruo. La relazione (breve) potrà essere redatta in presenza o a casa.

4. Leggi la relazione

Tieni presente che devi convincere un pubblico. Usa toni appropriati, vivaci, evita di essere monotono e di annoiare. Il modo con cui farai la tua orazione sarà valutato da 1 a 5

5. Discuti la relazione

Mentre ascolti la relazione avversaria, prendi nota degli eventuali errori, delle informazioni che sono state fraintese o trattate male, delle informazioni, presenti nella lista, che il tuo avversario non ha utilizzato, sbagliando. Ogni osservazione che verrà accettata dalla giuria, o alla quale l’avversario non avrà saputo rispondere, ti varrà un punto.

6. Lista degli argomenti

1. La guerra non era stata voluta da Robespierre, che anzi si era opposto invano ad essa, bensì dai girondini e dal re, che erano perciò i veri responsabili della esasperazione e della radica-lizzazione della rivoluzione.

2. La rivoluzione francese aveva già ottenuto le sue più importanti conquiste nel 1789: aveva di fatto creato una monarchia costituzionale, di impronta liberale, basata sull’uguaglianza del diritto e sull’abrogazione dei privilegi feudali. Robespierre e il Comitato di Salute Pubblica, che erano l’avanguardia della corrente giacobina, affossarono tutte quelle grandi conquiste, che sarebbero state alla base dei sistemi liberali ottocenteschi.

3. Si susseguivano le sconfitte e i tradimenti dei generali (spesso di orientamento girondino), col rischio che il paese fosse invaso e la rivoluzione repressa nel sangue dagli eserciti stranieri.

4. Con la legge sui sospetti e i processi sommari eliminarono la liberà di stampa e di opinione.

5. Instaurarono una dittatura, fondata su un controllo poliziesco, sull’arbitrio e sulla concentrazione dei poteri nelle loro mani, sulla sistematica utilizzazione della ghigliottina come strumento di lotta politica, per terrorizzare ed eliminare gli avversari politici.

6. Erano intolleranti, incapaci di accettare la dialettica tra posizioni diverse come prassi normale nella vita politica, e di conseguenza l’assolutamente insensibili verso i diritti delle minoranze.

7. Poiché i contadini che avevano cessato di avere un ruolo attivo (e anzi in Vandea avevano preso le armi contro il governo rivoluzionario), i giacobini, che pure erano di estrazione borghese, dovettero allearsi agli strati popolari urbani e accogliere le loro richieste di rigida regolamentazione economica.

8. Nell’estate del ’93, quando Robespierre e il Comitato di Salute pubblica si trovarono alla guida politica della rivoluzione, la Francia era in una drammatica emergenza economica, politica e militare: sul piano economico, c’era una forte inflazione, che svalutava gli assegnati ed esasperava gli strati popolari urbani per l’aumento dei prezzi dei beni.

9. La controrivoluzione contadina in Vandea e in altre regioni, spesso organizzata dal clero refrattario aveva reso difficile la vita politica della Francia.

10. I membri dell’Assemblea eliminarono le garanzie costituzionali (infatti la costituzione del ’93 di fatto non entrò mai in vigore), con le tutele dei cittadini contro l’arbitrio del potere;

11. Di fronte a questa triplice emergenza – economica, politica e militare - le scelte drastiche compiute dal Comitato di Salute Pubblica guidato da Robespierre erano inevitabili, soprattutto la regolamentazione economica (il calmiere dei prezzi e i controlli capillari per farlo rispettare) cioè l’imposizione di una durissima disciplina economica, di cui il cosiddetto Terrore fu l’altrettanto inevitabile risvolto politico.

12. I membri dell’Assemblea instaurarono una dittatura, fondata su un controllo poliziesco, sull’arbitrio e sulla concentrazione dei poteri nelle loro mani, sulla sistematica utilizzazione della ghigliottina come strumento di lotta politica, per terrorizzare ed eliminare gli avversari politici.

13. Erano dei fanatici dottrinari, convinti di rappresentare la Volontà generale. Pensavano di essere i virtuosi e che dovessero combattere contro il vizio dei controrivoluzionari.

14. L’emergenza bellica imponeva una straordinaria mobilitazione sia ideologica sia di mezzi umani e materiali, con la leva di massa.

Traccia di correzione

TESI A 1. La rivoluzione francese aveva già ottenuto le sue più importanti conquiste nel 1789: aveva di fatto creato una monarchia costituzionale, di impronta liberale, basata sull’uguaglianza del diritto e sull’abrogazione dei privilegi feudali. 2. Robespierre e il Comitato di Salute Pubblica, che erano l’avanguardia della corrente giacobina, affossarono tutte quelle grandi conquiste, che sarebbero state alla base dei sistemi liberali ottocenteschi. 3. Essi cancellarono: la divisione dei poteri (perché controllavano il Tribunale rivoluzionario e manipolavano la Convenzione, cioè l’assemblea legislativa); 4. la libertà di stampa e di opinione (con la legge sui sospetti e i processi sommari). 5. Così facendo, essi instaurarono una dittatura, fondata su un controllo poliziesco, sull’arbitrio e sulla concentrazione dei poteri nelle loro mani, sulla sistematica utilizzazione della ghigliottina come strumento di lotta politica, per terrorizzare ed eliminare gli avversari politici. 6. Alla base di questo c’erano il loro fanatismo dottrinario (la convinzione di rappresentare la Volontà generale, e la virtù rivoluzionaria contro il vizio dei controrivoluzionari), e 7. l’intolleranza, cioè la loro incapacità di accettare la dialettica tra posizioni diverse come prassi normale nella vita politica, e di conseguenza l’assoluta insensibilità per i diritti delle minoranze.

TESI B 1. Nell’estate del ’93, quando Robespierre e il Comitato di Salute pubblica si trovarono alla guida politica della rivoluzione, la Francia era in una drammatica emergenza economica, politica e militare: sul piano economico, c’era una forte inflazione, che svalutava gli assegnati ed esasperava gli strati popolari urbani per l’aumento dei prezzi dei beni; 2. sul piano della politica interna, era in corso una vera e propria controrivoluzione contadina in Vandea e in altre regioni, spesso organizzata dal clero refrattario; 3. sul piano militare, si susseguivano le sconfitte e i tradimenti dei generali (spesso di orientamento girondino), col rischio che il paese fosse invaso e la rivoluzione repressa nel sangue dagli eserciti stranieri. 4. Di fronte a questa triplice emergenza, le scelte drastiche compiute dal Comitato di Salute Pubblica guidato da Robespierre erano inevitabili, soprattutto la regolamentazione economica (il calmiere dei prezzi e i controlli capillari per farlo rispettare) cioè l’imposizione di una durissima disciplina economica, di cui il cosiddetto Terrore fu l’altrettanto inevitabile risvolto politico: 5. infatti, con i contadini che avevano cessato di avere un ruolo attivo (e che anzi in Vandea avevano preso le armi contro il governo rivoluzionario), i giacobini, che pure erano di estrazione borghese, dovettero allearsi agli strati popolari urbani (i sanculotti) e accogliere le loro richieste di regolamentazione economica. 6. L’emergenza bellica, inoltre, imponeva una straordinaria mobilitazione sia ideologica sia di mezzi umani e materiali, con la leva di massa. 7. D’altra parte, a decidere la guerra, nel ’92, non era stato Robespierre, che anzi si era opposto invano ad essa, bensì i girondini e il re, che erano perciò i veri responsabili della esasperazione e radicalizzazione della rivoluzione.

7. Lezione finale conclusiva: l’insegnante tira le somme del dibattito, presenta le tesi storiograficamente accreditate

(Non posso commentare l’esito di questo Debate perché, a differenza delle precedenti attività, non l’ho ancora provata in classe).

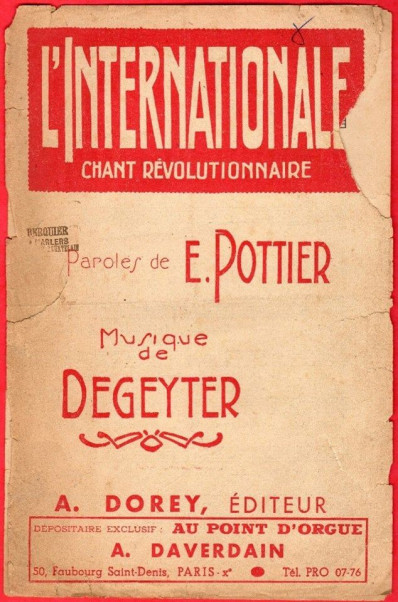

Fig. 3 Pottier-Degeyter, spartito dell’Internazionale, 1871

5. Verifica sulle ideologie politiche dell’Ottocento. Definire e conoscere termini.

Già da alcuni anni utilizzo questo modello di verifica, come conclusione di un percorso didattico, agile, realizzato con la dispensa qui di seguito riprodotta, che riassume le sette ideologie politiche emerse nel corso dell’Ottocento.

Dopo la spiegazione della dispensa, ho utilizzato nel corso degli anni strategie didattiche diverse per favorirne la comprensione: da un dibattito con la classe divisa in sette gruppi, uno per ogni ideologia, incaricato di presentare positivamente la propria e di criticare le altre; a un veloce esercizio di individuazione di due o tre parole-chiave caratteristiche di ciascuna ideologia.

Quest’anno, in situazione di didattica a distanza, ero dubbioso se continuare a somministrare una verifica di questo tipo, che come si vede è molto diversa dalle altre forme di valutazione finora presentate. Diversa in tutto, ma non in un aspetto, decisivo: costringe a pensare, a ragionare, e solo un risultato positivo dimostra di avere capito tali ideologie. L’ho somministrata il 17 aprile e i suoi risultati, in termini di attendibilità e significatività, sono andati anche oltre alle mie aspettative. Sapevo, dalle esperienze precedenti, che il livello di soglia per definire accettabili i risultati erano 16 punti (su 22, cioè 7/10), e così è accaduto anche quest’anno, con risultati buoni o accettabili nella maggior parte dei casi, ma anche con cinque insufficienze, su 25 studenti. Ecco qui a seguire la dispensa studiata dagli studenti prima della suddetta verifica.

Consegne per gli studenti

Attribuisci ciascuna delle seguenti parole, o frasi, o espressioni-chiave, alla ideologia politica ottocentesca di cui è maggiormente caratterizzante [NB: una sola, meglio se usando le sigle (in rosso) tra queste: REAZIONARIA, LIBERALE, DEMOCRATICA, SOCIALISTA, ANARCHICA, CATTOLICO-SOCIALE, NAZIONALISTA] Tempo disponibile: 25’

| parola, frase o espressione-chiave | IDEOLOGIA |

| patria | ............................................. |

| corporazione | ............................................. |

| stato di diritto | ............................................. |

| sovranità popolare | ............................................. |

| alleanza trono-altare | ............................................. |

| suffragio universale | ............................................. |

| divisione dei poteri | ............................................. |

| la proprietà privata è e deve essere inviolabile | ............................................. |

| la tradizione è il fondamento delle istituzioni | .............................................. |

| tutti i cittadini devono avere uguali opportunità | ............................................. |

| il salario deve corrispondere alla “giusta mercede” | ............................................. |

| lo stato e la religione devono essere eliminati | ............................................. |

| l'ingiustizia sociale deriva dalla proprietà privata | ............................................. |

| per risolvere la questione sociale ci vuole la concordia tra le classi | ............................................. |

| lo stato è l’espressione della dittatura della classe borghese | ............................................. |

| l'interesse dello stato-nazione è superiore a qualunque altro interesse | ............................................. |

| la rivoluzione deriverà dall’ insurrezione spontanea delle masse | ............................................. |

| la società è gerarchicamente ordinata secondo le differenze naturali | ............................................. |

| la religione appartiene alla sfera privata della libertà di coscienza | ............................................. |

| la società deve essere una libera associazione, senza istituzioni e burocrazia | ............................................. |

| il sangue, la lingua, la storia comuni sono i più importanti legami tra i cittadini | .............................................. |

| il proletariato industriale deve organizzarsi per rovesciare i rapporti di produzione | ............................................. |

| CORRETTORE | TOTALE 22 |

| parola, frase o espressione-chiave | ideologia |

| | |

| patria | 1...nazionalista |

| corporazione | 2...cattolico-sociale |

| stato di diritto | 3…liberale |

| sovranità popolare | 4...democratica |

| alleanza trono-altare | 5...reazionaria |

| suffragio universale | 6...democratica |

| divisione dei poteri | 7…liberale |

| la proprietà privata è inviolabile | 8....liberale |

| la tradizione è il fondamento delle istituzioni | 9... reazionaria |

| tutti i cittadini devono avere uguali opportunità | 10...democratica |

| il salario deve corrispondere alla “giusta mercede” | 11..cattolico-sociale |

| lo stato e la religione devono essere eliminati | 12...anarchica |

| l'ingiustizia sociale deriva dalla proprietà privata | 13...socialista |

| necessaria la concordia tra le classi per risolvere la questione sociale | 14...cattolico-sociale |

| lo stato è espressione della dittatura di classe della borghesia | 15...socialista |

| l'interesse dello stato-nazione è superiore a qualunque altro | 16...nazionalista |

| la rivoluzione deriverà dall' insurrezione spontanea delle masse | 17...anarchica |

| la società è gerarchicamente ordinata secondo le differenze naturali | 18...reazionaria |

| la religione appartiene alla sfera privata della libertà di coscienza | 19...liberale |

| la società deve essere una libera associazione, senza istituzioni e burocrazia | 20...anarchica |

| il sangue, la lingua, la storia comuni sono i più importanti legami tra i cittadini | 21…nazionalista |

| il proletariato industriale deve organizzarsi per rovesciare i rapporti di produzione | 22…socialista |

Dispensa sulle IDEOLOGIE POLITICHE DELL’OTTOCENTO

Come premessa, definiamo i due significati del termine IDEOLOGIA:

a) neutro, o "debole": insieme di idee e di valori riguardante l'ordine politico (ovvero, la rappresentazione dei rapporti tra individui, società e stato) con la funzione di guidare i comportamenti collettivi. Oppure: sistema di idee connesse con l'azione, cioè un'interpretazione della realtà (passata, presente, futura) comprendente un programma e una strategia per la sua attuazione, al fine di cambiare - o difendere - l'ordine politico esistente.

b) negativo, o "forte": falsa credenza, ovvero concezione che, deliberatamente o meno, rappresenta la realtà in modo mistificato, rovesciato, unilaterale, al di fuori di una analisi pragmatica, e/o in funzione di valori /interessi /situazioni di potere particolari da difendere.

Qui di seguito ci riferiremo al primo significato sopra indicato

Ideologia LIBERALE Principale erede della tradizione illuminista francese (soprattutto di Montesquieu e Voltaire) e del giusnaturalismo inglese (Locke), si basa sulla distinzione tra sfera privata dell'individuo nella società, e quella pubblica, propria dello Stato, e sulla salvaguardia della prima dall'ingerenza del secondo. Il liberalismo crede nel progresso, che si realizza se si sviluppa la libertà individuale in tutti i campi: nell'economia con la proprietà privata; nella società con i "diritti civili" (libertà personale, di opinione e di stampa, religiosa, di associazione, ecc); nella politica con il dibattito delle idee e con il controllo della pubblica opinione sullo stato. Lo stato liberale deve basarsi sulla certezza del diritto (sancito da una costituzione scritta), per cui si parla anche di “stato di diritto”, nel quale cioè tutti sono sottoposti alla sovranità della legge; e sulla divisione dei poteri, in particolare tra governo (potere esecutivo) e parlamento (potere legislativo), quest'ultimo eletto da quanti godono della pienezza dei diritti politici (cioè di voto), in base al censo e/o all'istruzione.

Ideologia DEMOCRATICA Erede anch'essa della tradizione illuminista (soprattutto di Rousseau) e dei "Sacri Principi dell''89", tra i quali però mette l'accento sulla egalité, e talora sulla fraternité, mentre l'id. liberale privilegia la liberté. Pertanto le sua idee-forza sono la sovranità popolare e il suffragio universale come espressione degli uguali diritti politici di tutti i cittadini. Soprattutto in Francia – meno in Mazzini, anch’egli uno dei massimi esponenti democratici – si preoccupa di dare contenuti sociali (fraternité) all'uguaglianza politica, fornendo a tutti "pari opportunità" con l'istruzione, la "libertà dal bisogno", l'effettivo esercizio del diritto di voto: sia quello attivo (con l’organizzazione dei partiti, che consentono la partecipazione politica), sia quello passivo (=eleggibilità, possibilità di essere eletti) tramite la retribuzione ai parlamentari. Con l'estensione del suffragio, nel '900, le differenze fra le ideologie liberale e democratica tenderanno a sfumare, ed emerge una ideologia LIBERAL-DEMOCRATICA attraversata da differenze, talora profonde, tra liberal-moderati (o conservatori) e liberal-progressisti (o radicali, o democratici, negli Usa "liberal")

Ideologia REAZIONARIA Nasce come reazione alla rivoluzione francese, della quale rifiuta i principi essenziali; auspica un ritorno al passato, alla tradizione, ed è contraria all'idea di progresso. Le leggi non devono essere scritte ma consuetudinarie, il "diritto divino" e non la sovranità popolare è alla base del potere statuale, che non può pertanto essere diviso. La società deve basarsi sul principio di autorità, le differenze tra individui (di censo, stato, istruzione) sono "naturali" e non modificabili, quindi le teorie sulla libertà e sull'uguaglianza tra gli uomini sono pericolose. L'Ideologia reazionaria, che in epoche successive assumerà contenuti diversi secondo i differenti contesti, all'inizio dell'Ottocento contrappone alla laicità dello stato la difesa della religione e l'alleanza "trono-altare" come baluardo dell'ordine sociale (es: J.De Maistre). A metà del secolo (1864), un totale rifiuto teorico di tutte le teorie moderne viene espresso dalla Chiesa cattolica col Sillabo di papa Pio IX.

Ideologie RIVOLUZIONARIE Nell'Ottocento, ci sono teorie diverse, accomunate dall'esigenza di dare voce a quel "quarto stato" (il proletariato industriale) che è prodotto e al contempo vittima dell’industrializzazione: teorie che propugnano la rivoluzione, ovvero la radicale trasformazione dell'ordine esistente, al fine di realizzare la giustizia, intesa come uguaglianza sociale. Tra le diverse correnti, è necessario distinguere le due principali:

a) SOCIALISTA; b) ANARCHICA

a) Ideologia SOCIALISTA Si presenta dapprima – come teoria ma anche come forma di organizzazione (cooperativa, sindacale o politica) del proletariato industriale – nelle diverse versioni del cosiddetto socialismo utopistico o "romantico", in Inghilterra (Owen) e in Francia (Fourier, Blanc, Proudhon). Poi si afferma nella versione che avrà maggiore rilievo sia teorico sia politico-organizzativo: il marxismo. Secondo Karl Marx il capitalismo industriale è la più moderna ed efficiente forma di sfruttamento dei produttori (i proletari) da parte dei detentori dei mezzi di produzione (i capitalisti). Nel capitalismo, però, c'è la contraddizione tra l'enorme sviluppo delle forze produttive, reso possibile dall' industrialismo, e l'appropriazione del prodotto sociale da parte di una minoranza sempre più ristretta, la borghesia. Su tale contraddizione potrà fare leva il proletariato, prendendo coscienza del suo sfruttamento e organizzandosi politicamente, al fine di abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione e la divisione in classi. Per fare ciò è necessaria una rivoluzione, che deve abbattere le istituzioni liberali (finzione giuridica dietro cui si cela la dittatura della borghesia), sostituendole con la dittatura del proletariato, via intermedia alla futura società comunista.

Verso la fine del secolo prevale però, a partire dal più forte partito socialista europeo, quello tedesco (SPD), una posizione riformista, che tende a eliminare o a rimandare in un futuro indeterminato la prospettiva rivoluzionaria, a favore di un’azione politica tesa a ottenere riforme, soprattutto attraverso le forme elettorale e parlamentare.

b) Ideologia ANARCHICA Teorizzata dal russo Michail Bakunin, sostiene che l'origine dello sfruttamento e delle ingiustizie sociali non è la classe dei capitalisti, ma lo stato, e con esso la religione. Anche l'ideologia anarchica, come quella marxista, vuole eliminare la proprietà privata, ma tramite una rivoluzione che abolisca ogni forma di autorità statuale, favorendo la libera organizzazione collettiva dei produttori in forme cooperative. L'anarchismo rifiuta la forma organizzativa del partito, e con esso la lotta politica e parlamentare, e punta all'azione insurrezionale diretta delle masse. Più che tra il proletariato di fabbrica, questa ideologia trovò seguito tra le masse contadine, specie nei paesi meno industrializzati come l’Italia e la Spagna.

Ideologia SOCIALE CRISTIANA (o cattolico-sociale) Basata sull’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII (1891), vuole fornire alle "questione sociale" soluzioni diverse sia dal liberalismo che dal socialismo, ambedue visti negativamente. Nel governo dell’economia e dei rapporti sociali, infatti, respinge tanto la lotta di classe quanto il primato delle leggi del mercato. Afferma che il salario deve essere regolato secondo il principio etico della "giusta mercede", e che lo stato deve intervenire nelle questioni sociali come regolatore e mediatore dei conflitti. Il principio basilare deve essere la solidarietà tra le classi, per cui l'organizzazione ottimale è quella di libere corporazioni, ma si accettano anche associazioni solo operaie, invitando i lavoratori cristiani a organizzarsi in forma sindacale e cooperativa. Nei paesi di cultura cattolica, tra fine '800 e il '900 nascono su questa base partiti e sindacati di ispirazione cristiana, e trovano consenso soprattutto nel mondo contadino.

Ideologia NAZIONALISTA Nasce nella prima metà dell' '800 dall'idea romantica di Patria come stato-nazione, secondo cui lo stato deve coincidere con la nazione, intesa come comunità di storia, lingua, tradizioni, etnia (talora anche religione). Da metà ‘800, negli stati europei la "nazionalizzazione delle masse" è il lungo processo che mira ad integrare le masse nello stato, a creare/rafforzare l'identità e il senso di appartenenza nazionale, attraverso molteplici canali: la scolarizzazione e la propaganda mediata dai programmi scolastici, la leva militare, le feste patriottiche e la "invenzione" di molteplici tradizioni. Tra fine '800 e inizio '900, nell'età dell'imperialismo, nasce una nuova ideologia nazionalista che si basa sul primato del proprio stato-nazione, in competizione con gli altri, in una logica di prestigio e di potenza internazionale; per il superiore interesse dello stato-nazione tutti i conflitti interni devono essere disciplinati, soprattutto quelli tra le classi, che vanno armonizzati all'interno di organismi corporativi subordinati allo stato.

*Insegno nell’I.I.S. “Blaise Pascal” di Reggio Emilia, un Istituto con quattro indirizzi, due liceali e due tecnici: nel mio caso, nei due licei, uno dei quali artistico ad indirizzo grafico, l’altro scientifico (Scienze Applicate). Quest’anno ho una classe quarta di indirizzo grafico ed è a questa che si riferiscono le esperienze qui descritte.