Autore: Antonio Brusa

Dei musulmani e dei numerosi altri scopritori dell’America

Indice

• La storia fra politica e radiologia

• Il metodo degli scopritori

• Come nasce una storia inventata

• Uso politico della “parastoria”

• Un obiettivo che fa gola a molti

• Una saga ammonitrice

Erdogan fra i rappresentanti delle comunità musulmane nell’America Latina

La storia, fra politica e radiologia

Quando i giornali di tutto il mondo ci informarono che Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, aveva dichiarato al “Primo summit dei leader dell’Islam in Sudamerica” (15 nov. 2014) che i musulmani erano arrivati in America ben prima di Colombo, sorpreso come molti, ho provato a cercare la fonte di questa scoperta. Il punto di partenza della ricerca era offerto da quegli stessi giornali: un sito dell’As-Sunna Foundation. E’ un sito americano, prevalentemente dedicato a fatti religiosi, ma provvisto anche di una sezione storica, in fondo alla quale si trova una rubrica dedicata ai musulmani americani, il cui primo articolo era appunto quello della Scoperta Islamica, a firma diShaykh Gibril Fouad Haddad As-Sunnah Foundation of America. Un paio di giorni dopo, l’articolo venne rimosso (siete liberi di immaginarne i motivi). Fortunatamente, Luigi Cajani, che mi aiutava in questa ricerca, l’aveva già scaricato. Così, non ci ho messo molto a ritrovarlo, pubblicato sotto un altro nome, quello di Youssef Mroueh, a tutta vista il suo vero autore. E', infatti, lo scritto che questi redasse per la celebrazione del millenario dell’arrivo dei musulmani in America (996-1996). Mi è parso l’autorità indiscutibile in questo campo, il riferimento obbligato dei sostenitori della tesi islamista. Per la “Washington Post”, Mroueh è uno storico. Per altri, meno condiscendenti, è un rispettabile studioso di radiologia.

Il metodo degli scopritori

Il nostro storico-radiologo si dimostra padrone di quella forma di ragionamento che potremmo nominare “sillogismo alla Giacobbo”, un dispositivo argomentativo che permette di transitare da una dubitativa iniziale (“delle evidenze suggeriscono che”, “sembra plausibile che”, “tutto lascia pensare che”), a una dubitativa secondaria, che consiste nell’insinuare qualche sospetto sul sapere acquisito, per chiudere con una certezza finale, alla quale segue normalmente la postilla sconsolata sulla scienza ufficiale che ostacolerebbe la scoperta della verità.

La seconda arma a disposizione di questi scopritori di scopritori, consiste nell’uso sfrenato dell’analogia. Ci sono delle statue americane che somigliano a statue africane? Ci sono petroglifi del Great Basin che richiamano caratteri libici? Toponimi americani dalle sonorità arabe? Anfore scoperte in prossimità del Brasile dalla silhouette simile a quelle mediterranee? Parole di nativi americani (algonchine, caraibiche o quecha, fa lo stesso) che sembrano uscite dal Corano? Colline il cui profilo ripete quello di una moschea (questa analogia, peraltro, fu suggerita dallo stesso Colombo)? per non parlare delle piramidi centroamericane che non poterono che essere costruite a imitazione di quelle egizie. Sommate le somiglianze, avrete la prova irrefutabile della frequenza dei traffici che, all’insaputa di tutti, hanno legato per millenni Africa e America.

Il terzo genere di prove è francamente sorprendente, perché consiste in testimonianze orali, rese da nativi americani che rammenterebbero tradizioni islamiche precolombiane. Se volete cimentarvi con la lettura completa delle prove a supporto della letteratura “before Columbus”, leggetevi il lungo testo di Abdullah Hakim Quick, studioso di radici islamiche del mondo caraibico.

Trovo che questo incipit di Yahia Zeghoudi, Maître de Conférencedel Centre Universitaire de Ghardaia, costituisca un esempio plastico di questa retorica argomentativa. Si comincia dalle ipotesi “pochi studiosi e molti musulmani sospettano”. Si mette in dubbio il sapere consolidato con l’uso delle virgolette, quando si parla della “scoperta” di Colombo e degli “indiani”, che a questo punto sarebbero poco nativi e molto discendenti di genti musulmane. Si inserisce l’analogia fra l’espressione Mandinka, della quale si riporta il significato in caratteri arabi, e il nome caraibico di San Salvador; e, alla fine, giunge la rivelazione che nessuno avrebbe mai potuto sospettare. Colombo fu proprio l’ultimo.

Few scholars and ordinary Muslim people suspect the arrival of

Muslims at the Americas a long time before the “discovery” of

Christopher Columbus of the San Salvador Island in 1492. By the way,

this island was called by the natives “Indians” Guana Hani, a Mandinka

word meaning( الإخوانهانئ). Probably, no one could have dreamt of the

idea of a Muslim presence on the American continent. However, new

theories based on archaeological findings tend to point in this direction.

This means that Columbus was the “last” to arrive, and not the

discoverer.

Come nasce una storia inventata

I documenti scritti utilizzati in queste argomentazioni sono brani tratti da geografi arabi medievali, come Al-Masudi e vari altri. Alcuni di questi fanno colpo per la loro notorietà: Idrissi e Piri Reis. Ma, non essendo un arabista, e nemmeno un radiologo, non mi azzardo nella loro esegesi, affidandomi agli specialisti che se ne sono occupati.

Piri Reis: particolare dell’Atlante e ritratto, da un sito turco, nel quale ci si chiede se questa non sia la mappa di un tesoro, nascosto a Gallipoli

Piri Reis: particolare dell’Atlante e ritratto, da un sito turco, nel quale ci si chiede se questa non sia la mappa di un tesoro, nascosto a Gallipoli

Fra le innumerevoli contestazioni, mi sembra particolarmente impressionante quella che riguarda Piri Reis. Il suo Atlante, redatto a Istanbul al principio del 1500, è considerato dai modernisti di tutto il mondo una fonte preziosissima per la cultura geografica e per la storia del Mediterraneo. Tale è anche per Abdullah Hakim Quick, che lo definisce:“the most conclusive pieces of hard evidence to show the validity of Muslim exploration in the Western hemisphere”. Lo studioso islamista ricava questa certezza da Ivan van Sertima, che nel 1991 affermò che Piri Reis “mostra senza ombra di dubbio che gli Africani attraversarono l’Atlantico in tempi antichissimi”. A sua volta, van Sertima ottiene la sua convinzione da Charles Hapgood, che nel 1966 scoprì che Piri Reis aveva copiato la sua mappa da un originale, disegnato ben 10 mila anni fa da una civiltà superiore, a Cuiculco, in Messico. Col tempo – aveva spiegato Hapgood - questo esemplare era andato perduto, ma le sue tracce sono ben visibili (diceva sempre Hapgood) nelle culture egizie, mesopotamiche e cinesi. D’altra parte, poteva godere del sostegno di Erich von Daniken, secondo il quale era fuori di dubbio che queste carte erano ricavate da foto aeree scattate da alieni.

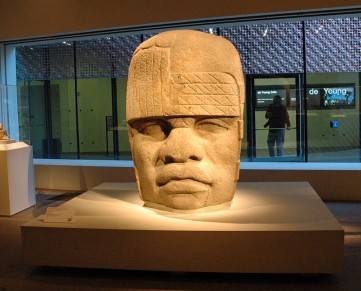

Questa genealogia di argomentazioni l’ho trovata in un saggio di Bernard Ortiz de Montellano, Gabriel Haslip-Viera e Warren Barbour, They where NOT Here before Columbus. Afrocentric Hyperdiffusionism in the 1990 (“Etnohistory”, 44, 2, pp. 1997, pp. 199-234, 207). In questo saggio si racconta una vicenda interpretativa che inizia nel lontano 1862, quando la scoperta di sculture ciclopiche olmeche portò alcuni ad ipotizzare una loro derivazione da sculture africane, a causa di caratteri identificati come “negroidi”. Ha un punto di svolta nel 1922, data di pubblicazione di Africa and the Discovery of America, di Leo Wiener, professore di filologia slava negli Usa, che in tre volumi eruditissimi (e altrettanto criticati) lanciò la teoria che i primi scopritori dell’America furono africani. E, poiché alcuni di questi erano musulmani (o avrebbero potuto esserlo), su questa tradizione fu agevole, nel clima della decolonizzazione postbellica e della rivendicazione dei diritti civili, innestare la storia della scoperta islamica (Richard Francaviglia, “Far Beyond the Western Sea of the Arabs...”: Reinterpreting Claims about Pre-Columbian Muslims in the Americas, in “Terraeincognitae”, 46, 2, pp. 103-138).

Uso politico della “parastoria”

Con l’avvento di internet, questa genealogia lineare – di lettori che leggono libri di altri lettori – diventa una nuvola intricatissima di rimandi che più cresce, più si autoconferma. Una sorta di “parastoria”, che adopera sistemi di verifica e di argomentazione simili a quelli della storia: un fenomeno ben conosciuto, in particolare dagli studiosi del negazionismo. Questa parastoria, essendo totalmente autoreferente, risulta inattaccabile a critiche, che oltretutto tende a catalogare come frutto di avversione ideologica, quando non di pregiudizio eurocentrico (per leggere alcune di queste critiche, basta sfogliare la rivista online history news networks.org, e leggere gli interventi di Rebecca Fachner e David Yeagley).

E’ una nuvola non neutra politicamente. Audrey Shabbas ha curato un libro di oltre cinquecento pagine - Arab World Studies Notebook - per insegnare nelle scuole che i musulmani hanno scoperto l’America e che, perciò, i nativi americani sono loro discendenti (e ovviamente tanto altro soprattutto sul ruolo degli arabi nel mondo contemporaneo). Trovate la notizia del libro sul suo sito, con i moduli per le donazioni (ma il link al libro non si apre). Ho letto, in un intervento di Rebecca Fachner, che l’autrice, sottoposta a un fuoco di fila di critiche – a quanto pare i nativi americani non gradiscono molto l’imposizione di questa ascendenza - ha declinato l’invito a mostrare le prove a supporto della sua teoria.

La posta in gioco è altissima. Secondo Richard Francaviglia, direttore del Center for Greater Southwestern Studies presso l’Università del Texas, questo racconto storico ha tre scopi. Il primo è quello di mostrare come l’esplorazione islamica fu più imponente di quella cristiana; il secondo, quello di dipingere l’Islam gentile con i nativi, al contrario dei cristiani; il terzo, quello di definire bigotti tutti coloro che si oppongono a questa tesi. In questo modo, l’Islam viene trasformato in una fede radicata in America e la Umma, la comunità dei credenti, si estende sul pianeta. E’, senza alcun dubbio (continua Francaviglia), un modo per alimentare la guerra fra le culture (Brad Petter).

Un obiettivo che fa gola a molti

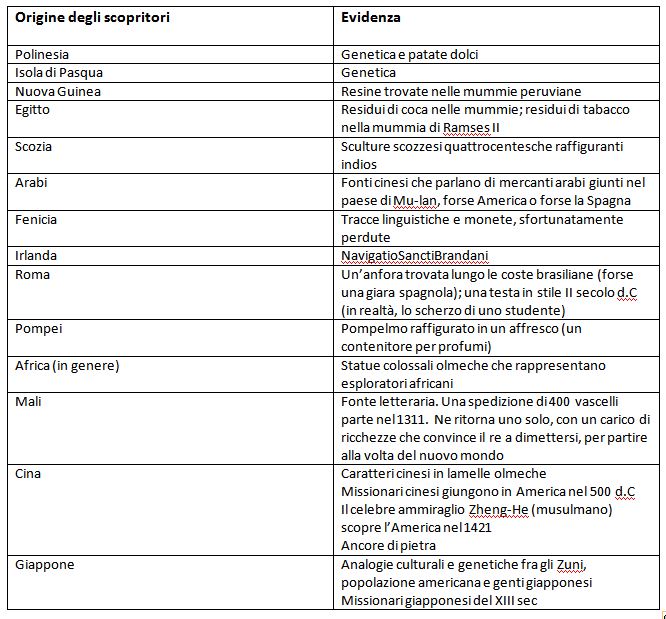

Diventare “scopritore dell’America”, dunque, è diventato qualcosa di più che rivendicare un titolo di nobiltà. E’, nel mondo globalizzato, affermare la propria centralità planetaria.Questo è il senso dell’intervento di Erdogan, studiato con cura per una importante occasione pubblica. E’ un obiettivo quanto mai appetibile e, come mostra lo specchietto che segue, con tanti aspiranti. Ecco, quindi, l’elenco, temo incompleto, di coloro che si sono proposti come scopritori, con le relative evidenze “scientifiche”. Se, scorrendolo, resterete delusi della scarsità delle prove a supporto degli scopritori dell’Antica Roma (un’anfora poi rivelatasi del XVII secolo e un falso, scolpito da uno studente), consolatevi con la recente fatica di Elio Cadelo, giornalista della Rai, che, con dovizia di citazioni di Virgilio, Tito Livio e tanti altri, sostiene che, avendo l’Impero Romano la capacità di scoprire l’America, l’ha fatto sicuramente.

Una saga ammonitrice

Barry Fells è un archeologo marino neozelandese molto utilizzato in questo genere di scritti. La sua prima opera America BC (1976) era stata demolita dagli storici senza pietà. Qualche anno dopo, ha ritentato con Saga America (1980), un libro massiccio, dove si trovano le interpretazioni dei petroglifi del Great Basin, alle quali ho accennato sopra. Anche questa opera, dice David Hurst Thomas, recensendola sul “Journal of California and Great Basin Archaeology”, andrebbe screditata con la stessa severità. Ma, continua, si tratta di un’opera elogiata dalla Casa Bianca, che ha trovato un editore di prestigio e che piace al grande pubblico. Questa diffusione, perciò, ci suggerisce qualche riflessione in più: “Chiunque pensi che gli archeologi dovrebbe adottare una politica di “benigna ignoranza” verso questa archeologia un po’ picchiatella, probabilmente scherza. Libri come questo devono essere un barometro per misurare quanto poco siamo riusciti a spiegare l’archeologia al pubblico americano”.

Possiamo far nostra anche noi, insegnanti di storia europei, questa conclusione.