Autore: Mariangela Galatea Vaglio

Introduzione

La maestra aveva dato ai suoi allievi la consegna di immedesimarsi negli abitanti di un villaggio antico; e la bambina aveva scritto che ogni mattina si pettinava le lunghe trecce bionde e cantava con la cetra, nel suo villaggio celtico. Lessi questo compito su un sito, oggi irrintracciabile, di una scuola elementare friulana, negli anni ’90. Era una segno, minimo per quanto significativo a mio giudizio, dell’effetto che la propaganda politica della Lega cominciava ad avere nelle scuole. Sono passati pochi anni, già vediamo che molti adulti non ricordano più quei tempi e gli allievi delle scuole ci sorprendono del fatto che non ne sanno nulla. Così, quando ho letto la ricerca che Mariangela Galatea Vaglio - ricercatrice di storia antica, insegnante e scrittrice apprezzata (Didone, per esempio. Nuove storie dal passato, Castelvecchi editore) – aveva realizzato sull’uso politico della storia antica, le ho chiesto di condividere con il lettori di HL il capitolo dedicato ai Celti e la Lega. Non mi è mai sembrato, nemmeno negli anni caldi, un tema di storia folkloristica italiana. Per chi ha studiato i temi dell’invenzione della tradizione e dell’uso pubblico della storia (imprescindibili come dicono le Nuove Indicazioni anche per insegnare storia nella scuola di base) era evidente che si stava assistendo, quasi in diretta, ad un tentativo di invenzione della tradizione. Un fenomeno avvenuto dante nel passato. Ma questa volta, la novità era che la politica si appropriava in modo aperto del passato, e ne faceva un uso pubblico sfrontato, quasi si facesse beffe degli studiosi che, in contemporanea, mettevano in guardia i cittadini. Anche per questo è importante cominciare, fin d’ora, a costruire una memoria storica di quei tempi. (HL)

I. La Lega ed i Celti, un colpo di fulmine

Tutti assieme in riva all’Eridano

15 settembre 1996: sulle rive di un Po placido, indorato dal sole e filmato dalle televisioni di mezzo mondo si danno appuntamento per una grande catena umana i Leghisti di Umberto Bossi. Nei progetti del Senatùr il giorno dovrebbe segnare la nascita della Repubblica Federale di Padania, stato sovrano comprendente, grosso modo, Veneto, Sud Tirolo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino, Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana.

Se sul piano della partecipazione reale la manifestazione non è un completo successo, l’eco che essa ottiene sui mezzi di informazione è enorme. Non c’è telegiornale o giornale che non mostri l’immagine di Bossi intento a raccogliere in un’ampolla di vetro la preziosa acqua della fonte del Po, l’antico Eridano, che viene versata poi in Laguna. Questo successo di pubblico è dovuto all’abilità con cui la Lega ha saputo orchestrare la campagna di lancio dell’iniziativa e l’innegabile senso teatrale che ha inspirato gli organizzatori della manifestazione stessa. A questo senso del teatro vanno certo ricondotta l’introduzione nell’immaginario leghista, appena qualche mese prima della programmazione della marcia sul Po, del ‘mito celtico’. Bossi proclama su giornali e tv che i leghisti sono diretti discendenti di quei “pacifici” Celti che, durante l’antichità, si erano stanziati nella pianura Padana ed erano stati poi travolti dalla conquista romana imperialista. La nuova simbologia celtica è il filo conduttore della Kermesse leghista. Il 15 settembre stesso Repubblica dedica a questo nuovo apparato mitologico un articolo dal titolo: “I riti presi dai Celti tra storia ed Asterix”.

“Druidi ed ampolle. Il grande fiume che rigenera. La dea Sole - scrive Francesco Erbani, - Dovendo fondare uno Stato indipendente si hanno davanti due strade: ricostruire una storia cercando nelle sue pieghe il filo di un’identità oppure costruire una simbologia, un apparato di miti. Umberto Bossi ha imboccato ruvidamente la seconda. E ha scelto, per il battesimo padano, il repertorio rituale degli antichi Celti.”

Druidi e ampolle.Qui l’articolo di Francesco Erbani

Già, ma chi sono i Celti di Bossi ? E come mai compaiono proprio in questa forma e proprio in questo momento, materializzandosi pare quasi dal nulla sulla rive del Po ? L’antichista può certo sorridere davanti agli anacronismi di questi celti protoleghisti padani . La propaganda politica, però, come la pubblicità, ha regole forse capricciose ma serie. Bossi sceglie i Celti spinto di sicuro da qualcosa di più che un semplice colpo di sole, fosse pure delle Alpi. Cercare di comprenderle o almeno di individuarle aiuterà non solo a ridisegnare l’immagine dei Celti con maggiore acribia filologica, ma anche a conoscere meglio alcuni aspetti della Lega ed alcune eredità che essa ha raccolto lungo il suo cammino.

Dal Carroccio al Sole delle Alpi.

Quando nel 1989 la Lega si affaccia alla ribalta nazionale il suo apparato propagandistico non contempla alcuna allusione ai Celti. Le due Leghe del Nord, cioè quella Lombarda e la Liga Veneta, si richiamavano esplicitamente non all’antichità, quanto piuttosto al Medioevo.

Tutta la prima fase della Lega come partito di rilevanza nazionale è legata ad una propaganda che recupera le memorie dei liberi comuni contro il Barbarossa. Il simbolo della Lega diviene così Alberto da Giussano, che rimane nel logo del partito anche quando la denominazione del movimento cambia da Lega Lombarda a Lega Nord, ed orna i baveri delle giacche dei leghisti. Per i giornali Lega e Carroccio diventano sinonimi intercambiabili, lo stendardo dei comuni ribelli al Barbarossa diviene la bandiera ufficiale della Lega, le adunate del partito non possono che svolgersi a Pontida.

Del resto già la Liga Veneta, che era presente da anni nel Veneto e aveva colto già nell’’83 significativi successi elettorali, raggiungendo, ad esempio, il 6% in provincia di Vicenza ed il 7% in quella di Treviso, si affidava anch’essa a memorie medievali, veneziane in particolare: il suo stendardo era il Leone di S. Marco, il suo riferimento storico la Serenissima. Essa era talmente affascinata da queste memorie che, in buona sostanza, prima della fusione con la Lombarda di Bossi, veniva ritenuta dai suoi stessi simpatizzanti come “una bizzarra congrega di persone impegnate a coltivare un dialetto (lingua, secondo loro) che i Veneti non riuscivano a capire e a lanciare invettive odiose contro il Sud .”

Nei primi tempi di successo sulla scena politica va sottolineato che forse nemmeno i bersagli della propaganda e i fini del movimento sono così chiari. La polemica si rivolge soprattutto contro il Sud e contro Roma ladrona, sede di ogni vizio in quanto sede della aborrita partitocrazia. La battaglia verte solo sul presente, al massimo sul passato prossimo, la prospettiva di recupero storico non interessa. Un certo interesse nei confronti dei Celti e dell’antico fiume-dio Eridano, tuttavia, doveva essersi sviluppato precocemente in Umberto Bossi e velocemente radicatosi, tanto da indurlo a battezzare il suo ultimo nato Eridano Sirio.

Tuttavia fino alle elezioni del ’94 l’intero apparato propagandistico della Lega sembra rimanere nell’ambito della polemica antimeridionalista e antipartitocratica, con scarsissimi accenni a qualsivoglia recupero della storia passata. La svolta nella propaganda si verifica soltanto nel ‘96. Il mito dei Celti compare in contemporanea alle prime dichiarazioni secessioniste del movimento. Man mano che il Senatùr chiarisce, forse in primis a se stesso, quali siano i suoi obbiettivi politici, cioè man mano che si inizia a dichiarare da parte della Lega che il fine da raggiungere una è una vera e propria secessione dallo stato italiano, vi è la necessità di giustificare questo distacco dal resto dell’Italia non solo con motivi di ordine fiscale, ma con motivazioni di carattere etnico. Vi è in proposito una vera svolta ideologica: il movimento, a questo punto, si presenta come l’espressione di una etnia vessata per secoli da una dominazione straniera. La Lega mira insomma ad inserirsi nella grande tradizione di partiti politici a base regionale che rivendicano l’autonomia del loro territorio poiché esso è etnicamente e culturalmente diverso dai restanti territori dello Stato che li ingloba. La Padania diventa, nella visione leghista, comparabile al Quebec canadese, all’Irlanda del Nord o ai Paesi Baschi

Un prontuario per la separazione

Ma per portare avanti un discorso di separatismo su base etnica, è necessario prima convincere l’uditorio che gli abitanti del Nord Italia sono, appunto, appartenenti ad una etnia diversa da quelli del Centro Sud. Ed ecco che allora il richiamo alle antiche identità comunali del medioevo non basta più, dal momento che fin nei secoli più bui dell’evo medio, Milanesi e Palermitani (o per lo meno le élite dirigenti delle città in questione) comunque si sentivano tutti parte di una stessa cultura e cominciavano a riconoscersi in una lingua che, nata alla corte di Sicilia, era stata poi affinata dal toscano Dante e codificata dal veneziano Bembo. Il mito celtico dunque viene inventato in un momento in cui la Lega Nord per l’Indipendenza della Padania - questo il nome che il gruppo ha voluto assumere a Montecitorio - ha bisogno :

• Di un mito fondante che giustifichi il progetto separatista.

• Di una giustificazione etnica, non solo fiscale, del separatismo stesso.

• Di un mito che sia unificante anche di tutto il Nord, in un momento in cui i leghisti del Nord Est cominciano a voler a conquistare a loro volta una autonomia e si dimostrano insofferenti all'ipotesi di un centralismo ‘lombardo’ che si sostituisca a quello romano

Ai piedi del grattacielo della regione, la Lega organizza unamostra di costumi medievali

La scelta dunque dei Celti non è casuale, ma risponde invece ad una operazione di maquillage ideologico di notevole sapienza. I Celti e la revisione leghista della storia antica entrano in scena contemporaneamente all’annuncio della secessione. Per giustificare una scelta tanto drastica, infatti, non è più sufficiente tirare in ballo la Roma Ladrona della prima Repubblica. L’idea di separarsi da Roma, per il Nord viene presentata ormai come l’unica strada di salvezza. Roma non può essere sanata dai suoi difetti, né lo Stato unitario può essere ‘bonificato’ dalle infiltrazioni malavitose del Sud. Il malaffare romano non è un prodotto incidentale, ma un portato strutturale di Roma stessa, che fin dall’antichità ha vessato i pacifici popoli celtici del Nord. Li ha conquistati con la violenza, inglobati a forza, tassati e tartassati fin dalla notte dei tempi. Per liberarsi da questa secolare sanguisuga, i celtici popoli del Nord non possono più cercare un accordo pacifico, devono giungere alla secessione.

II. I Celti di Bossi : fra Braveheart, le Rune ed Asterix

Da John Wayne a Mel Gibson

L’immaginario leghista spesso a primo acchito a chi ci si avvicini dà l’impressione di un calderone, forse celtico, in cui si può trovare tutto ed il contrario di tutto. Nei pochi anni di ribalta politica, alle assemblee della Lega è capitato di vedere i gadget più inconsueti e di incrociare personaggi addobbati nelle fogge più inconsulte. Oltre al Carroccio e ad Alberto da Giussano, il mito americano contava non pochi cultori. L’America, del resto, era la grande patria del federalismo, nonché la terra nutrice di John Wayne, il cowboy cui molti leghisti si inspiravano fin nell’abbigliamento (qualcuno ricorda le cravatte alla texana dell’onorevole Francesco Speroni, ministro leghista delle Riforme Istituzionali nel governo Berlusconi?).

Con il tramontare della scelta federalista anche i modelli di riferimento cambiano. Sono, curioso notarlo, sempre dei modelli legati al cinema, cosa non incomprensibile se si tiene conto che i leghisti, in genere, non mostrano una grande inclinazione per i libri, e ad una buona lettura preferiscono, Bossi in testa, un dvd. John Wayne, ad onta del suo berretto verde che si intonerebbe con le camicie del servizio d’ordine, entra presto nel dimenticatoio. Gli subentra Mel Gibson, regista ed interprete del film Braveheart (1995). La pellicola, storia di un ribelle scozzese che si batte contro il dominio inglese, folgora Umberto Bossi. Il Senatùr a più riprese si paragona in discorsi ed interviste a Gibson. Alle convention della Lega cominciano ad apparire figuranti con lunghi capelli scarmigliati, la faccia dipinta di blu, la cornamusa ed il kilt. Siamo all’anticamera del mito celtico.

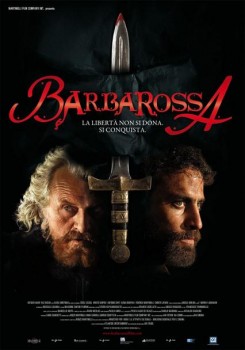

Fondendo le varie “anime storiche” della Lega, da Alberico da Giussano a Bravehart, Renzo Martinelli realizza Barbarossa(2009, Rai Production)

La nascita del mito celtico

I Celti fanno capolino nella propaganda leghista proprio in occasione della grande manifestazione del 15 settembre 1996. L’evento, per stessa ammissione di rappresentanti leghisti, nasce all’inizio come una boutade polemica del Senatùr. Ma l’idea di ritrovarsi tutti assieme in riva al grande fiume conquista talmente la fantasia della base che le varie sezioni cominciano a darsi da fare per organizzare quello che i leghisti battezzano subito il loro “Indipendence Day”. Il 5 agosto 1996 si ha una prova generale di secessione nelle acque liguri: Bossi fa immergere il fido Bobo Maroni nel golfo di S.Fruttuoso (GE). La Lega in questo momento è ancora tutta unita attorno al suo leader. Irene Pivetti, da sempre rappresentante dell’ala cattolica del movimento, non partecipa alla manifestazione di persona, ma si considera presente in spirito, anche se già ha espresso qualche riserva sull’operato dei colleghi. Bossi cita come modello per le future azioni secessioniste della Lega Ghandi e Martin Luther King. Ai Celti, padani o meno, nessun accenno.

E’ soltanto a partire dal 10 agosto che si iniziano a trovare nei discorsi di Bossi i primi accenni ai Celti. Per la prima volta viene abbozzata quella che dovrebbe essere la futura bandiera dello stato padano, il cosiddetto “Sole delle Alpi”. Lo descrive in anteprima a Sebastiano Messina della Repubblica uno dei personaggi più folcloristici dello stato maggiore leghista, Erminio Boso, un trentino rotondo soprannominato, guarda caso, “Obelix”, come il guerriero celta di Uderzo: “Il tricolore non ci piace più, è una bandiera artificiale voluta dai massoni. Torniamo alla bandiera di S. Giorgio, quella bianca con la croce rossa, e aggiungiamo la ruota del Sole delle Alpi.”

E’ curioso che l’introduzione di questo simbolo, che si richiama alla tradizione pagana ed i primi accenni ai Celti siano concomitanti con l’espulsione dal partito della cattolica Pivetti, datata proprio al 10 Agosto.

Contemporaneamente alla messa a punto del mito celtico, la Lega si dichiara pronta a collaborazioni con i movimenti indipendentisti d’Europa: Alleanza Libera Europea, movimento che raggruppa i movimenti autonomisti, viene invitata ufficialmente a Venezia.

La svolta paganeggiante di Bossi non sfugge alla Chiesa. Su Repubblica del 11/9/’96 appare un articolo non firmato, dal chiaro titolo “La Chiesa non perdona Umberto il pagano”, in cui Irene Pivetti definisce il suo ex leader : “adoratore pagano del Po....istigatore di una religiosità laica, naturalista e panteista”, mentre Roberto Cartocci, docente di metodologia delle scienze politiche e collaboratore della rivista cattolica Jesus, afferma che “sostanzialmente priva di avversari, la Lega ha trovato nella Chiesa l’unico ostacolo in grado di contrastarla.” La Pivetti ritornerà sull’argomento a manifestazione indipendentista conclusa, usando toni ancor più feroci: “Bossi sta trasformando la Lega in una setta religiosa. Non fa più un discorso politico ma pseudomistico: l’ampolla del dio Po, e tutte quelle sciocchezze, lui che si comporta come un capo religioso...una pagliacciata che non cancella la gravità dell’offesa ai cattolici”.

Ma ormai i Celti bossiani sono sbarcati su Po, fra druidi, ampolle e telecamere.

Asterix il Gallo

La tre giorni leghista sulle rive del Po si svolge sotto gli occhi delle telecamere e, fortunatamente, senza incidenti di rilievo. Umberto Bossi preleva dalle fonti del fiume una ampolla di acqua, “sacra acqua del Po, acqua non mafiosa, acqua che è carne di tutti noi padani, acqua magica, cristallina e pura come l’acqua dei padani”

Il recipiente degno di contenere tanta meraviglia è stato fatto soffiare appositamente a Murano, copiandolo da un vaso celtico esposto anni prima a Palazzo Grassi.

L’apparire dei Celti nella propaganda leghista suscita immediatamente la curiosità dei giornalisti. Il 30 agosto, non appena comincia a prender forma il programma leghista per la giornata del 15 settembre e Celti e Dio Po entrano in scena, Roberto Bianchin intervista sulle pagine di Repubblica Andrea Vitali, collaboratore del medioevalista Franco Cardini, chiedendo lumi sui Celti.

Lo studioso asserisce che la mitologia di Bossi risulta dal punto di vista simbolico assai efficace, riprendendo alcuni temi forti come “il mito dell’acqua portatrice di vita...Bossi ripete un rito antico, con l’acqua che purifica il territorio e lo separa da ciò che è impuro.... Eridano non è solo il nome del Po, ma anche del Rodano, tipico della cultura celtica, stava nel paese degli Iperborei, dove Apollo viveva sempre giovane.”

Il giorno prima anche Giorgio Bocca, che la manifestazione leghista seguirà da inviato, aveva preso in esame la nuova ondata celtica del Bossi-pensiero. Secondo Bocca essa va considerata come un prodotto “della vasta ondata reazionaria, desiderio di medioevo, di antimodernismo, che hanno fatto un leader di uno “che non ha mai letto un libro”... uno che non sa nulla di nulla, né di storia, né di economia né di finanza”. Continua Bocca: “Non sarà un caso che il mondo dello spettacolo abbia quasi annullato la classicità, e produca decine di film su miti celtici e nibelungici. Non è un caso che il giullare Bossi sia passato dal Ruzzante ai riti ed ai simboli della tavola rotonda. Bossi è un personaggio di grande fama e di piccola statura, ma ha un suo fiuto nel capire gli umori o i miasmi che salgono dal passato remoto...: un certo neopaganesimo, una dissacrazione pagana, celtica della Chiesa di Roma, che dà un fremito alle memorie del sangue dei dolmen e degli dei delle foreste. E’ una violenza di Brenno che può durare finché nessuno gli rompe in testa il suo spadone di cartapesta.”

Il 15 Settembre, a preghiera all’Eridano avvenuta, Francesco Erbani interroga sull’argomento esperti nel tentativo di rintracciare fonti più precise per questa Celtic Renaissance padana.

Franco Cardini si stupisce: “Mi meraviglia che abbiano adottato i Celti, la cui storia rimanda più all’idea di integrazione che non di secessione”. Enzo Pace, sociologo delle religioni, parla di un “pastone, assemblaggio di frammenti”: “Nella storia dei Celti non c’è solo l’epopea della ribellione a Roma. Si sofferma lì solo chi legge unicamente i fumetti di Asterix .” Pace, dopo aver rilevato che questo bagno di paganesimo avviene poco dopo l’espulsione della cattolica Pivetti, sottolinea il fatto che la Lega ha recuperato i Celti e non i Longobardi che “arrivati in Italia abbandonarono il retroterra europeo, quei rapporti oltre le Alpi che a Bossi servono e che i Celti assicurano.”

Il paradosso della Chiesa italiana

Come vedremo più avanti, probabilmente la molla che fa scattare il recupero celtico della Lega è leggermente diversa. In ogni caso già da questa prima panoramica ‘a caldo’ le fonti di Bossi sono chiare: agli osservatori i Celti leghisti si presentano come un assemblaggio di modelli tratti dal cinema e dai fumetti, che fa sorridere gli studiosi seri ed arrabbiare la Chiesa.

Delle prese di posizione di Irene Pivetti, cattolicissima ex presidente della Camera, si è già detto. Ma poco tenera è anche la voce ufficiale della Chiesa. L’Osservatore Romano infatti bolla come eretica la secessione di Bossi e le sue idee neopagane. Contro Bossi si schierano apertamente il cardinal Martini, arcivescovo di Milano ed il cardinal Ruini.

Gli ambienti cattolici non mancano di mettere in evidenza l’avversione della Lega verso il Vaticano.In questo blog vengono raccolte le espressioni anticlericali più colorite delSenatùr

Gli ambienti cattolici non mancano di mettere in evidenza l’avversione della Lega verso il Vaticano.In questo blog vengono raccolte le espressioni anticlericali più colorite delSenatùr

Eugenio Scalfari nota il paradosso di una Chiesa che diviene così la sentinella dell’Unità d’Italia, quell’unità che lei stessa nell’Ottocento aveva tenacemente osteggiato: “La gerarchia ha fiutato puzza di razzismo...di ideologia anticristiana ed ha giudicato che toccava a lei intervenire per bloccare un movimento così radicalmente e pericolosamente antitetico alla dottrina... Se si predica la divinizzazione del fiume, e si disconosce la preghiera fondamentale della cattolicità..questo non riguarda più Cesare, ma Dio, perché ferisce al cuore la dottrina e la cristianità storicamente realizzata.”

I Celti di Bossi quindi sarebbero nati da un incontro fortuito fra Asterix, Conan il Barbaro e la tendenza neopagana insita nella società moderna che la Chiesa combatte. Ma sarà proprio tutto qui?

Celti, Camice verdi, Sole delle Alpi : la cultura esoterica e le radici del nazismo.

Asterix, Conan il Barbaro, il diffuso interesse per il mondo delle leggende celtiche e germaniche non bastano da soli a chiarire perché la Lega, dovendosi scegliersi un mito fondante, ricorra proprio a quello celtico. Tale scelta lascia spiazzati, come abbiamo visto, autorevoli storici e sociologi, che la giustificano con la necessità di trovare un collante etnico che unifichi le popolazioni del nord Italia e le metta in relazione con quelle della Germania e del Nord Europa in generale. Ma i miti, persino quelli utilizzati nella propaganda politica, ben raramente vengono scelti sulla sola base di motivazioni utilitaristiche. I Celti di Bossi fin dal loro primo apparire non hanno mancato di far correre brividi di disagio lungo la schiena di molti. La Lega con la sua ampolla druidica, i riti pagani dell’acqua, le schiere di giovani camice verdi pronte a buttarsi nel fuoco per il loro leader carismatico hanno immediatamente richiamato alla memoria altre adunate, altre schiere di giovani, in camicia, però, bruna. L’ombra del Nazismo si è stesa sulla pianura Padana. C’è un collegamento diretto od intuibile fra la scelta di un certo apparato mitologico e la struttura che la Lega si sta dando? I collegamenti fra Lega e Nazismo sono solo il frutto di isterismo collettivo, voglia di demonizzazione dell’avversario o sono invece determinati dal fatto che entrambi i movimenti hanno una qualche origine comune, una matrice che determina la presenza di talune affinità di comportamento ? E il recupero celtico non farà parte di questa matrice comune?

Giorgio Bocca esclude ogni possibile rapporto di diretta filiazione o di contatto fra i due movimenti: “Come ideologia, come contesto storico, il paragone con il nazismo è privo di qualsiasi serietà. Ma sul piano del folklore, della cultura reazionaria, il paragone è pertinente e impressionante. Le parate della Lega, le feste della Lega sono simili per cattivo gusto, per l’improbabilità storica, per il cheap folkloristico a quelle della Germania del ‘36”.

Il linguaggio, spesso violento della Lega e le immagini adoperate, che richiamano la propaganda politica delle dittature novecentesche, sono analizzati dal punto di vista linguistico in questo numero di “Storia culturale”

Sostanzialmente concorde ma preoccupato anche Michele Serra: “Una crisi sociale ed economica grave ha fatto da innesco ad un inquietante movimento nazionalista... guidato da un classicissimo tipo paranoico che si crede davvero l’incarnazione dello Spirito del Nord....Quando avremo finito di ridere del dio Eridanio e di altre consimili fregnacce forse ci renderemo conto che i tedeschi, prima di Hitler, sapevano di essere ariani quanto i Lombardi ed i Veneti sanno di essere Celti. Pure, allora, ci hanno creduto a milioni.” Intervistato sul Corriere della Sera George Mosse dichiara: “La mitologia leghista messa in scena sul Po è quanto di più vicino ai rituali politici fascisti io abbia sentito dalla fine della guerra... Dal momento che non ha trovato un mito bell’e pronto (Bossi) si è messo a costruirlo. Il vecchio dio Po gli serve a farne nascere uno nuovo.” Dunque i richiami ai Celti di Bossi, il suo paragonare l’ampolla del Po al Santo Graal ricorderebbero la propaganda nazista, più ancora che quella fascista legata alla ripresa della romanità, per una pura convergenza casuale. Entrambi riprenderebbero l’immagine del medioevo come luogo barbarico:“Terra vergine di sentimenti elementari, al di fuori di ogni legge, dark age per eccellenza. Ma in quel buio si desidera vedere una luce “altra”. ..Esso è per vocazione a disposizione di ogni sogno di barbarie e di forza bruta trionfante, ed ecco perché viene sempre, da Wagner a Frazetta, sospettato di nazismo. E’ nazista ogni vagheggiamento di una forza che non sappia né leggere né scrivere.”

Dunque il punto di contatto fra nazismo e Lega sarebbe proprio questo culto della forza fine a se stessa, contraria o sospettosa della cultura, ed i Celti risulterebbero scelti a caso tra i vari popoli barbari che avrebbero potuto candidarsi al ruolo di inspiratori.

Nazisti inventati

Ma andando un po’ più a fondo nello studio di testi propagandistici prodotti in seno alla Lega ci si rende conto che gli sviluppi simili di Lega e partito nazista potrebbero anche essere meno casuali di quanto sembra e la scelta dei Celti connessa ad un comune ambito di riferimento culturale, bazzicato sia dai nazisti degli anni ’30 sia da alcuni appartenenti alla Lega in periodi più recenti.

Il 7 Ottobre ’96 viene pubblicato sul foglio Lega Nord - Padania indipendente n°37, organo ufficiale della Lega Nord, un articolo di Gilberto Oneto, ministro della Cultura nel Governo Sole della Padania, “Il Sole delle Alpi sorge sulla Padania”, apparso in parte già nel 1995 sul primo numero di Quaderni Padani, rivista che cura “lo studio e la promozione della cultura padanista, con testi sulla storia e sulle varie espressioni culturali dei popoli padano - alpini”.

Gilberto Oneto, Giuseppe Aloé e Davide Fiorini spiegano il significato del sole padano dalle pagine di“Quaderni Padani”

Gilberto Oneto, Giuseppe Aloé e Davide Fiorini spiegano il significato del sole padano dalle pagine di“Quaderni Padani”

L’articolo presenta il nuovo simbolo della bandiera padana, il Sole delle Alpi appunto, un cerchio in cui viene inscritto un fiore a sei petali “ radicato”, a detta di Oneto, “ nella memoria popolare ( ?) e famigliare (sic !) ad una intera comunità di popoli.” Il simbolo avrebbe radici celtiche “la Ruota solare o croce celtica” sarebbe “la personificazione mitologica del dio Lug... la cui immagine è all’origine di tutti i soli che sono comuni nell’iconografia dell’area alpina.” Il sole celtico avrebbe legami con la simbologia cristiana (Cristo ha l’epiteto di Sol Invictus) e collegato alle dottrine magiche che difendono dagli spiriti cattivi nonché alla simbologia alchemica. Non pago di ciò, Oneto continua : “Legato alla ruota è il significato di rotazione che accomuna una vastissima gamma di segni antichissimi, dal Triscele alla Svastica... risulta facile ed immediato il suo accostamento con il Chrismon, monogramma formato dalle iniziali del Cristo...questo somiglia e forse deriva dalla runa Hagal che significa contente il tutto” Oltre che il Chrismon, la cultura celtica avrebbe inventato anche il concetto di trinità, poi passato al cristianesimo.

Fermiamoci qui. I concetti riportati nell’articolo, infatti, per quanto possano apparire farneticanti, non sono di certo nuovi. Essi sono tutti ripresi (assieme alla dea Sole parimenti citata nell’articolo in un passo non riportato) dall’antica tradizione ermetica iniziatica che, presente in Europa fin dal periodo rinascimentale, è riemersa con prepotenza durante gli ultimi anni dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento. In questo arco di anni fiorisce in Europa, specialmente in Inghilterra e Germania, una pletora “di associazioni e cenacoli la cui caratteristica consisteva nel ritenersi depositari di una antica sapienza primordiale che in alcune sue manifestazioni sfociava nell’esoterismo, nell’occultismo e nel magismo...Nel 1897 un gruppo di studenti liceali viennesi fonda una associazione che assumeva la denominazione Die Telyn, un’arpa i cui suoni paramagici esprimevano la creatività delle popolazioni celtiche del Galles meridionale” In questi cenacoli si incrociano ciarlatani, intellettuali, futuri arbitri della storia d’Europa, da Madame Blavansky a Yeats a Hitler. In essi Fabre d’Olivet, un famoso occultista, “elabora una staordinaria epopea, volta a dimostrare la prevalenza dei Celti su tutti gli altri popoli ed il valore esemplare dell’impero teocratico fondato dal druido Ram seimila anni prima di Cristo. Ram diviene Rama in India, Osiride in Egitto, Dioniso in Grecia.”

In questa cultura i Celti, legati agli Iperborei ed al mito d’Atlantide, nonché alla leggenda del Santo Graal, sono una sorta di popolo eletto. Hitler e lo stato maggiore del nazismo si formano all’interno di questi circoli, così come Yeats, poeta vate dell’indipendenza della celtica Irlanda.

Ora, è evidente che fra Bossi ed Hitler, la Lega ed il partito Nazionalsocialista non vi sono punti diretti di contatto. Tuttavia è interessante notare come i due movimenti, che presentano analogie di struttura e di organizzazione, abbiano alle spalle anche una cultura comune. Le rune a Hitler inspirarono il logo delle SS, a Bossi inspirano il simbolo del Sole delle Alpi, l’uno amava circondarsi di camice brune, l’altro verdi.

Scene di lotta di classe a Ponte di Legno.

Oltre ai legami con questo “sottofondo esoterico” che in qualche modo fu legato anche alla nascita della cultura nazista, l’articolo di Oneto risulta interessante per indagare altri aspetti della ricostruzione leghista dei Celti. Addirittura illuminante risulta a questo proposito un passaggio finale dello scritto: “Si può sicuramente affermare che si tratta del segno (ossia: Il sole delle Alpi) più diffuso in Padania nella cultura subalterna, in quella cultura popolare contadina, montanara ed artigiana che è ancora radicata e ricca e che rappresenta il più forte e vitale tessuto connettivo del paese. Anche per questo non ci può essere simbolo migliore del Sol per rappresentare un paese che ha sempre mantenuto una unità culturale anche sotto secolari divisioni politiche e culture dominanti, spesso forestiere ed imposte con la forza o con l’inganno...ora questa terra sta faticosamente lottando per ritrovare la sua cultura più profonda e non può darsi un sigillo più antico, ricco e popolare di questo...ritorno eterno alla propria tradizione.”

Ancor più duro era stato, qualche giorno prima, una altro articolo sempre uscito dalla penna del “ministro” Oneto, pubblicato nel primo numero del giornale Il Nord, quello diffuso, per intenderci, lungo il Po durante la tre giorni della secessione: “Esiste innanzitutto un’origine comune: la Padania è il paese dei Celti, dei Liguri e dei Veneti che la abitavano dall’inizio dei tempi... I nostri vecchi vivevano in una sorta di età dell’oro prima che sull’Appennino si affacciassero i Romani, con tutto il loro sopraffattorio parafernale...” quella celtica era una società modernissima, con una struttura democratica (i capi venivano eletti) e paritaria (donne e uomini, poveri e ricchi avevano gli stessi diritti)”, dove addirittura l’età dei Celti diviene un regno del Bengodi.

Oneto stesso spiega : “Il Sol non ha mai avuto utilizzi nobili: esso non esiste nell’araldica nobiliare, e se ne trovano tracce solo insignificanti su manufatti aulici prodotti da culture dominanti. La sua diffusione è invece massiccia nell’arte e nell’iconografia popolare... con particolare rilevanza per tutti i manufatti che sono vitali per la vita della comunità.”

L’Italia fondata dai Fenici

La Lega dunque, questa Lega celtica, si presenta come un partito di lotta sociale, che difende gli interessi di un popolo antico, operoso e da sempre vessato da dominazioni straniere. E nella dominazione forestiera che con la forza o l’inganno ha tenuto sotto il suo potere gli sventurati Celti padani non occorre una gran fantasia nel riconoscere Roma, sede nell’antichità del violento impero centralista e in anni più recenti della partitocrazia malavitosa. Uno stato che, sono ancora parole dei Leghisti, è un mostro ignobile, pensato per stroncare i popoli celtici bonari ed operosi: “Ascoltatemi bene perché vi parlerò della morte del nostro popolo, il popolo celtico delle pianure del nord della Padania. Si chiama Stato Italiota - da un ceppo di Fenici. Stanziato nell’epoca preromana nell’attuale Calabria, dispregiato dagli Achei ed abiurato dai Romani, il più gelido dei mostri”.

In questo ultimo passo (presentato come “Una libera reinterpretazione del Così parlò Zaratustra di Nietzche”), addirittura, lo stato italico non è neppure più un prodotto di Roma, ché almeno i Latini e gli Achei, in quanto indoeuropei di origine come i Celti, un po’ di rispetto se lo meriterebbero (sentenzia ispirato Erminio Boso: “Magari i veri Romani erano persone serie. Ma poi, le infiltrazioni...quando il sangue si tara...”) ma figlio bastardo di Fenici.

I Celti Padani, vessati da Romani, appaiono quindi nell’immaginario leghista configurati come un popolo di artigiani, magari di piccoli imprenditori che si son fatti da soli, dediti al lavoro, dotati di senso pratico, alieni da ogni grillo per la testa, che non ha tempo da perdere con le fisime della burocrazia e degli intellettuali. Sono insomma la proiezione, in epoca antica, degli elettori tipo odierni della Lega, in lotta con i grandi industriali (la vera aristocrazia del nostro tempo) e con i burocrati ‘foresti’. Lo scontro fra gli interessi di classe si colora di sfumature epiche: non è più una questione di tasse, di riforme istituzionali e federaliste, ma una battaglia storica fra due blocchi contrapposti fin dalla notte dei tempi.

Misteri del popolo

Precedenti diretti di questa visione da scontro epico - etnico non si trovano nella propaganda di nessun partito politico del secondo dopoguerra. Di precedenti letterari se ne rintraccia solo uno, anche se non perfettamente coincidente, nel campo del romanzo d’appendice ottocentesco. Nel 1856 Eugéne Sue, il grande inventore del romanzo d’appendice ottocentesco, inizia I Misteri del Popolo, saga storica in cui una famiglia proletaria francese (i Lebrenn, che già dal nome appaiono legati al nome del capo celta Brenno) viene seguita attraverso i secoli e la secolare lotta con la famiglia antagonista dei Plouermel, via via feudatari, legittimisti, capitalisti.

Sue scrive la saga dal punto di vista socialista, è amico di Mazzini che farà pubblicare I Misteri del Popolo in Svizzera. Tuttavia i suoi Celti proletari vessati rimangono l’unico precedente di questa lotta di classe etnica ambientata a Ponte di Legno, che la Lega ha inventato e diffonde. E’ impossibile determinare se Bossi o qualcuno del suo entourage abbia letto Sue. Di certo la trama e l’analisi delle implicazioni politiche del romanzo sono ricordate in un saggio di Umberto Eco, che ebbe negli anni ’70 vasto successo e circolazione. Non stupirebbe, a questo punto, se l’apparato della Lega, oltre ad Asterix, Conan il Barbaro, Mel Gibson e l’esoterismo magico, comprendesse fra i suoi padri nobili anche il romanzo d’appendice dell’Ottocento.

III. La Lega, La Liga e l’assalto a S. Marco.

Se una notte di maggio un campanile...

Venezia, notte dell’8 maggio 1997. Al molo di S. Marco attracca un ferry boat proveniente dal Tronchetto. Ma a scendere dalla rampa, invece dei turisti d’uso, è un piccolo tanko militare che si dirige verso il campanile. I vigili in servizio sulla piazza pensano che si tratti della scena di un film. Invece a bordo vi sono otto componenti di un sedicente commando indipendentista, che si asserragliano nel campanile stesso. Il gruppetto tiene la città e l’Italia col fiato sospeso fino alla mattina successiva. Gli occupanti, che si proclamano combattenti della Serenissima, armati ed intenzionati a resistere, dichiarano al sindaco Massimo Cacciari, intervenuto per tentare una mediazione, di essere in attesa del loro ambasciatore ufficiale, Giuseppe Segato, in arrivo a Venezia da Borgoricco, paese in provincia di Padova.

Segato non riesce ad arrivare in tempo, perché gli otto Serenissimi vengono arrestati grazie all’intervento delle squadre speciali dei Carabinieri. Lo stesso ‘ambasciatore’ viene incarcerato qualche giorno più tardi. Le indagini successive provano che gli otto sono responsabili anche dei proclami indipendentisti diramati attraverso la televisione alcune settimane prima nell’area di Venezia, attraverso un indebito inserimento nelle frequenze della Rai.

L’assalto al campanile di san Marco non mancò di ottenere una certa risonanza internazionale, testimoniata da questo manga – Gunslinger Girl - che intrattenne i lettori giapponesi sul tanko e le imprese dei Serenissimi

L’assalto al campanile scatena nell’opinione pubblica vive preoccupazioni, anche se poi, alla luce delle successive scoperte, più che un attentato eversivo sembra un atto inconsulto messo in piedi da un gruppetto di esagitati molto naïf. A rimanere spiazzato è, sulle prime, lo stesso Bossi. A caldo il Senatùr dichiara che gli otto del campanile sono addirittura degli agenti provocatori al soldo dei servizi segreti. Poi, sull’onda della simpatia istantanea che i Serenissimi suscitano nel popolo leghista, cambia parere e li qualifica come patrioti ed eroi. Gli altri partiti politici, dopo un momento di allarme in cui ci si interroga se nel Nordest non si rischi la nascita di nuove forme di terrorismo formato da schegge impazzite della Lega, presto dimenticano gli otto o si limitano a considerarli sempliciotti un po’ bacati.

Segato, la storia veneta e l’elogio di Trasea Peto.

Che i componenti del commando-ex operai del padovano che la sera si riunivano in conclavi clandestini per pianificare una fantomatica rinascita della antica Repubblica Veneta - non brillino per astuzia è un dato incontrovertibile. Più interessante invece è il preteso ambasciatore del gruppo, Giuseppe Segato, che dai Serenissimi veniva considerato l’ideologo ufficiale ed il punto di riferimento.

Segato risulta infatti autore di un saggio stampato e diffuso a sue spese, intitolato Il mito dei Veneti dalle origini ai giorni nostri (Borgoricco, 1996). Il libro è molto utile per comprendere non solo da quale humus sia germinata la bislacca idea dell’assalto al Campanile, ma anche quale tipo di ricostruzione dell’antica storia veneta venga divulgata presso questi gruppuscoli indipendentisti da cui poi prendono origine o spunto, in molti casi, i movimenti politici più noti.

Segato si propone di tracciare un disegno della storia veneta dalle origini ai giorni nostri. E che la sua prospettiva storica sia rigorosamente venetocentrica (e contrapposta totalmente alla ricostruzione ‘celtica’ della Lega di Bossi) è chiaro fin dalle prime pagine. I Veneti di Segato sono infatti il vero motore della storia d’Europa : “Da alcune aree veneto-indoeuropizzate nel 2° millennio emergeranno popoli quali i Celti, i Latini, i Germani ed i Veneti dell’alto adriatico” sentenzia infatti il nostro saggista a p.9, lasciando intendere che i Veneto-Indoeuropei sono il vero ed unico popolo originario, da cui discendono tutti gli altri.

Il modello veneto è il motore della storia : (p.22) “Con il verificarsi della consistente penetrazione veneta centroeuropea vengono a fondersi gusti e stili di svariata provenienza nel nuovo aspetto etnico culturale della regione, che da allora ha preso una connotazione così marcata da essere in grado di reagire in modo dinamico e caratterizzante ad ogni impulso della storia.”

E questo eden primigenio non è turbato da ingiustizie sociali che invece tormentano gli altri popoli coevi: “In contrasto con il mondo indoeuropeo e quanto andava maturando verso Sud (Roma) o verso Nord Ovest (Celti) non sorgeranno caste guerriere o sacerdotali o irreggimentazioni di tipo feudale e/o monarchico, con l’egemonia di una o poche famiglie, con il culto della personalità del singolo a scapito di quella della comunità, e aggressività verso l’esterno a gloria del singolo. (p.22)” I Veneti di Segato spingono col loro esempio i popoli vicini sulla via della culturalizzazione. Gli Etruschi stessi si civilizzano grazie a questo vivificante contatto : “La civiltà etrusca annovera nella sua essenza anche importanti aspetti Veneto-indoeuropei... a partire dal VII secolo l’Etruria, molto ricca di risorse minerarie, si trova ad essere una regione molto fortunata, perché sotto lo stimolo di civiltà più progredite i suoi abitanti seppero sfruttarle (sic) dando il via ad attività artigianali e mercantili.”(p. 40).

L’incontro con i Romani è pacifico perché i Romani riconoscono la relativa indipendenza del Veneto, che diviene uno dei centri economici dell’impero, ma ha in sé la forza morale di non abbandonarsi alla corruzione che invece distrugge Roma: “Con la pace augustea prese vita un gran dinamismo cui tutti parteciparono ed il Veneto in modo particolare.. il linguaggio equivoco della storiografia risorgimentale ha indotto a dedurre che la romanizzazione abbia comportato la fine dei Veneti...le alleate giungono a grandi destini, ma raggiunta la ricchezza seguono due vie diverse: Roma prende la via della dissoluzione morale, e cade nei tentacoli della corruzione, Padova conserva saldezza di principi e di costumi.” (p.53)

Un esempio di questa saldezza di principi è proprio il senatore patavino Trasea Peto, che si batte contro la corruzione dell’Urbe, e di cui Segato tesse l’elogio: “Trasea assurge a simbolo dell’ideale repubblicano (connaturato nei Veneti) con la sua inflessibile opposizione alla vocazione assolutistica della monarchia.” (p.58).

Sul cattivo uso di fonti buone

Tralasciando gli svarioni storici, l’esame di questo testo è interessante per chiarire il tipo di mentalità che contraddistingue questo tentativo di storiografia politicizzata a fini secessionisti. Al contrario di quanto avviene con la propaganda leghista, che le radici e le tradizioni celtiche deve, come si è visto sopra, inventarle dal nulla, i Veneti possono contare su una forte identità culturale alle spalle. Quelle di Segato sono, in larga parte, farneticazioni estremistiche. Però le fonti da cui prende spunto per ricostruire la sua fantasiosa visione storica sono reali (effettivamente i Veneti ebbero rapporti buoni con gli Etruschi, pessimi con i Celti, ottimi con i Romani). Segato stesso cita come sue basi gli studi di esperti seri (ad esempio, lo storico Lorenzo Braccesi per la parte storica, e di Aldo Prosdocimi per quella linguistica), seppure travisandone completamente argomentazioni e conclusioni. Al contrario della propaganda leghista, che inventa di sana pianta, la propaganda ‘veneta’ può contare su un background storico alle sue spalle. Del resto che un afflato filologico pervadesse fin dall’inizio il movimento leghista veneto è testimoniato dal fatto che esso nasce ufficialmente per la prima volta come Società filologica veneta, e si prefigge come scopo lo studio, la diffusione del dialetto e della cultura veneta.

Questa differenza di origini chiarisce anche in parte il perché della spaccatura avvenuta nel 1994 fra Liga Veneta e Lega Nord. Oltre al fattore economico (il Nordest è un’area troppo forte produttivamente per accontentarsi di accettare passivamente la politica decisa dai ‘padani’ di Milano, che spesso capisce poco quanto la vituperata Roma le esigenze reali del territorio), culturalmente il Veneto si trova ad avere una identità che, per quanto confusa, travisata e creata sulla base di fraintendimenti, è reale e diversa dalla vulgata ‘celtica’ che Bossi ha costruito. Non stupisce quindi che nelle farneticanti ricostruzioni ideologiche dei gruppi come quello di Segato, - che non sono ‘schegge impazzite’ della Lega, semmai piuttosto sono nuclei che preesistevano al fenomeno Lega e non si sono mai integrati con esso - la propaganda celtica di Bossi non trovi il minimo spazio, anzi l’immagine dei Veneti sia messa in antitesi con quella dei Celti pretesi precursori di Bossi. I Celti di Bossi, in questo caso, hanno fatto il calderone, ma il coperchio no.

Celti in pensione: la svolta di Salvini

Settembre 2010: nel Comune di Andro (BS) viene inaugurata una scuola elementare destinata ad assurgere immediatamente all'onore delle cronache nazionali. Nonostante si tratti di un edificio pubblico, il sindaco Oscar Lancini non solo l'ha voluta intitolare a Gianfranco Miglio, ideologo della Lega Nord, ma si è anche premurato di fornirla di arredi con sopra stampigliato ovunque il simbolo del Sole delle Alpi. Il logo campeggia sulle finestre, sui banchi, sui muri, dove per altro vi sono esposti anche dei crocefissi “imbullonati”, per evitare che qualcuno possa tentare di toglierli. «Li abbiamo fissati con le viti - precisa il sindaco Lancini - perché a nessuno venga in testa di toglierli o di coprirli. Viviamo in uno stato laico ma la nostra religione non si discute, neppure in una scuola frequentata per il 7% da immigrati».

La vicenda finisce sui giornali, lo scandalo è enorme, e l'anno dopo il sindaco Lancini viene condannato dal tribunale alla rimozione di tutti i simboli, e al pagamento di 800 euro di spese legali, dopo un esposto presentato dalla CIGL per discriminazione sul luogo di lavoro.

La trovata del sindaco leghista (per altro arrestato qualche tempo dopo perché coinvolto in una indagine su appalti truccati) rappresenta anche l'ultimo episodio in cui la simbologia celtica viene riproposta dal partito. Con il passare degli anni, infatti, i riferimenti al mito celtico ed alla simbologia pagana all'interno dello stesso partito vengono scemando: persino all'interno delle feste leghiste i gruppi di militanti in costume diventano sempre più sporadici e folkloristici, mentre i big del partito non fanno più riferimento nei loro discorsi alle origini celtiche del nord Italia.

La Lega, infatti, ha deciso per un riposizionamento ideologico: da partito “identitario” del Nord e partito genericamente di centro-destra, che vuole pescare voti ed elettori al di là della loro provenienza geografica. In questo contesto, anche la propaganda è cambiata: da un lato si sottolinea non tanto la diversità etnica fra Italiani del Sud e del Nord, come nei primi tempi, ma fra Italiani ed immigrati. In questo già il sindaco di Andro si dimostra indicativo della svolta: sebbene legato all'immaginario del Sole delle Alpi, la sua politica era poi fortemente indirizzata contro gli stranieri, che nel paese erano stati esclusi con una delibera comunale (poi abrogata e considerata illegittima dal Tribunale) sia dai contributi per l'affitto della casa sia per il cosiddetto “bonus bebé”. Inoltre la svolta è chiara anche nella dichiarazione sui crocifissi: mentre nei primi anni la Lega si era messa in aperto conflitto con la Chiesa, vagheggiando quasi la fondazione di una “religione alternativa” che recuperasse i miti e i riti celtici, adesso invece i Leghisti si presentano come i guardiani della tradizione cattolica, pronti a difendere e ad imporre il crocifisso nei locali pubblici, in funzione antislamica.

Il nuovo corso della Lega è sicuramente legato al passaggio della segreteria in mano a Matteo Salvini. Nonostante Salvini si sia speso in passato per difendere il simbolo del Sole della Alpila sua “fede” nei miti celtici è sempre apparsa piuttosto all'acqua di rose, ed il suo intento politico pare quello di affrancare la “sua” Lega da queste zavorre ideologiche celtiche, per trasformarla in un partito di destra sul modello di quello della Le Pen in Francia.

La politica odierna mescola simboli appartenenti a tradizioni diverse; cambia la strategia, che ormai guarda a questioni che possono interessare l’intera popolazione italiana, come la polemica contro l’euro. Questo è l’invito al raduno di Pontida del 2014. L’immagine fa riferimento ai raduni nel “pratone” tradiziona. Il nuovo raduno si svolge in un’ “area feste”

La Lega, insomma, si presenta come il partito della difesa della tradizione e della “razza” italiana: è antislamica, cristiana, aperta ad accogliere anche gli Italiani del Sud ed e di ogni origine geografica. I celti leghisti non sono dunque più funzionali alla sua propaganda, e infatti i simboli stessi fondanti della Lega delle origini (l'Alberto da Giussano ed il Sole delle Alpi) seppure restano nel simbolo elettorale passano in secondo piano rispetto al nome del segretario, Salvini, garante e propugnatore del “nuovo corso”.

Gli intellettuali della prima ora, che avevano contribuito con i loro scritti a fondare il “mito celtico” risultano marginalizzati ed appannati. Gianfranco Miglio è morto, Gilberto Oneto molto marginalizzato. L'intero “circolo magico”, poi, che era cresciuto all'ombra di Bossi e che pareva coltivare interessi esoterici e collegati al mito celtico, è stato falcidiato dalle inchieste della magistratura e ha perso ogni ruolo chiave nel partito. Così i pacifici Celti leghisti sembrano destinati ad andare in pensione, silenziosamente, e ritirarsi negli antri di qualche museo, senza più occupare la ribalta della politica nazionale. Forse, per loro, è meglio così.

La “festa dei Popoli Padani” del 2014 si svolge alla presenza degli uomini politici più importanti della Lega, da Bossi a Salvini, ma “La Padania”, che ne dà notizia, non fa cenno a Celti e a Tradizioni (termini peraltro scomparsi nell’indice analitico del giornale, insieme con Pontida e Alberto da Giussano), e illustra l’articolo con un Monviso, ritornato ad essere una semplice (e bella) montagna alpina

Bibliografia

ALFONSO, D. "Bossi al mare : la secessione nautica", in Repubblica 5/8/’96, p.10

BIANCHIN, R. “ Così il dio Po divide i buoni dai cattivi” in Repubblica 30/8/’96, p. 8.

BOCCA, G.”Solo adesso scopriamo che Bossi - Braveheart proviene dal medioevo” in Espresso, 29/8/’96, p.7

BRUSADELLI, S : “I Veneti alla prima crociata”, in Panorama del 14 / 11/ 1996, p. 65-66.

ERBANI, F. “ I riti presi dai Celti tra storia ed Asterix” , da Repubblica, 15/9/’96, p. 7

DEL FRATE, C -SPATOLA, G., La scuola appaltata alla Lega, http://www.corriere.it/cronache/10_settembre_12/scuola-appaltata-lega_2f751f96-be42-11df-b1cc-00144f02aabe.shtml

FERTILLO, D. “Ricorda i Miti del totalitarismo” in Corriere della Sera, 15/9/’96, p. 3.

FUCILLO, M. :”Da Ghandi a Feltrinelli”, in Repubblica 10/8/’96, p. 1

GALLI, G. : Hitler ed il Nazismo magico, Milano, 1989

LAGO, G. :“ Roma dorme, Bossi corre”, in Repubblica 9/8/’96, p. 1

MESSINA, S. : “ Auto, barche ed aerei, così la Lega prepara la marcia sul Po”, in Repubblica 10/8/’96, p.2.

ONETO, G. in Il Nord- padania Indipendente n.1 . Cfr Stella G. A. Dio Po, cit. pp. 211-214

PASSALACQUA, G. “Pronta la nuova Lega”, in Repubblica 30/ 8/ ’96, p. 8

PASSALACQUA, G. “Senatùr leader unico ma il partito lega ha mille facce” in Repubblica, 31/8/’96 p.8

SCALFARI, E. “I nuovi pagani del Po” in Repubblica, 15/9/’96, p.1

SERRA, M. in Unità, 14/9/’96,p.1

STELLA, G. .A., Dio Po, Baldini e Castoldi, Milano, 1996

STELLA, G..A. “ l’acqua è la carne di noi padani”, in Corriere della Sera, 14/9/’96, p..3