di Luigi Cajani

Il programma di storia della riforma Valditara per il primo ciclo1 è stato bersaglio di un gran numero di critiche, che non hanno lasciato indenne nessuno dei suoi aspetti. In primo luogo, sul piano ideologico, è stato criticato il suo eurocentrismo, proclamato nel perentorio incipit: “Solo l’Occidente conosce la storia”. È stata poi criticata l’impostazione narrativa della didattica, col rifiuto esplicito del lavoro sulle fonti. Molte poi le critiche sui contenuti. Nella versione definitiva si trova ad esempio la “comparsa dell’uomo sulla terra”, invece del “processo di ominazione”, che è la definizione scientificamente rigorosa, e si trovano inutili ridondanze, come i due distinti contenuti: “la nascita e l’importanza della scrittura” e “vari tipi di scrittura”. Ed è stato notato lo sbilanciamento fra i quattro contenuti di storia greca e i tredici di storia romana, prova della scelta di mettere Roma al centro del progetto identitario italiano, che è l’obiettivo fondamentale di questo programma. Ed è stato criticato l’aver definito il colonialismo e l’imperialismo europeo solo come un tranquillo “incontro dell’Occidente con altre civiltà”.

Ma soprattutto per la storia medievale sono stati rilevati dei veri e propri errori, come ha messo in luce Giuseppe Sergi commentando la prima bozza del programma. Fra di essi, l’aver parlato di “migrazioni germaniche”, invece che “barbariche”, facendo così riferimento a un’inesistente identità etnica; l’aver collocato il feudalesimo dopo Carlo Magno, suggerendo l’idea, da tempo superata, che i poteri locali si fossero sviluppati per investitura e delega. Superato dalla storiografia è anche il modello delle quattro repubbliche marinare2, e del tutto infondata la visione di un’unificazione dell’Italia a opera dei Longobardi, che peraltro è sparita già nella seconda bozza, sostituita dal semplice riferimento ai Longobardi. Sergi spiega questi errori con l’ignoranza: “Gli estensori della bozza sembrano essersi attenuti ai propri ricordi scolastici … Se invece si fossero aggiornati non avrebbero meritato la matita blu”, e conclude: L’impianto ideologico è più che discutibile, l’ignoranza è imperdonabile”3. Una spiegazione semplice e plausibile, anche se non può non lasciare molto perplessi, visto che il programma è stato scritto da storici di professione4.

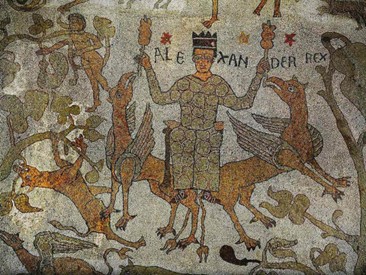

Fig.1: Il volo di Alessandro (cattedrale di Otranto, pavimento).Ma la perplessità è niente di fronte allo sbalordimento che si prova quando, in mezzo ai contenuti di storia romana, si trova il seguente: “L’unificazione del mondo mediterraneo sotto Alessandro Magno”. Quando lessi la prima bozza del programma pensai ovviamente a una svista5, ma mi sono dovuto ricredere, visto che questo contenuto è rimasto, immutato, anche nella versione definitiva del programma. Qui non si tratta più di ignoranza, cioè del ricorso a interpretazioni storiografiche superate, ma dell’invenzione di un fatto storico. Trovare una spiegazione in questo caso mi pare impossibile. Si potrebbe dire, buttandola sullo scherzo, che gli autori del programma sono vittime del mito di Alessandro, un mito potentissimo, nato dal carattere inedito ed eccezionale delle sue imprese, che si sviluppò già nell’Antichità dando vita al Romanzo di Alessandro6.

Fig.1: Il volo di Alessandro (cattedrale di Otranto, pavimento).Ma la perplessità è niente di fronte allo sbalordimento che si prova quando, in mezzo ai contenuti di storia romana, si trova il seguente: “L’unificazione del mondo mediterraneo sotto Alessandro Magno”. Quando lessi la prima bozza del programma pensai ovviamente a una svista5, ma mi sono dovuto ricredere, visto che questo contenuto è rimasto, immutato, anche nella versione definitiva del programma. Qui non si tratta più di ignoranza, cioè del ricorso a interpretazioni storiografiche superate, ma dell’invenzione di un fatto storico. Trovare una spiegazione in questo caso mi pare impossibile. Si potrebbe dire, buttandola sullo scherzo, che gli autori del programma sono vittime del mito di Alessandro, un mito potentissimo, nato dal carattere inedito ed eccezionale delle sue imprese, che si sviluppò già nell’Antichità dando vita al Romanzo di Alessandro6.

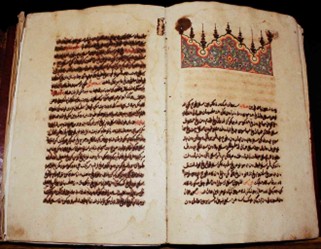

Fig.2: "Romanzo di Alessandro", Manoscritto armeno XIV secolo (Venezia, San Lazzaro, 424).Questo romanzo continuò ad avere un grande successo nel corso del Medioevo, diffondendosi in Occidente, in Oriente e fino in Africa, con numerosissime traduzioni nelle lingue europee, nonché in lingua armena, etiopica, araba, persiana e altre ancora, e giungendo fino alla Mongolia e alla Malesia. Il racconto originale venne ripetutamente e profondamente rielaborato dalle varie culture locali: nelle versioni malesi, ad esempio, Alessandro (chiamato Iskandar, come nei testi arabi e persiani) si converte all’Islam e viene inserito nelle genealogie dei regnanti locali, per dare loro legittimità e lustro. Alessandro è a seconda dei casi protagonista di imprese fantastiche e mirabolanti, dall’incontro con animali e esseri umani mostruosi, al volo in una cesta tirata da due uccelli, all’esplorazione sottomarina in una cassa di vetro, alla ricerca della Fonte dell’Eterna Giovinezza, al viaggio in Paradiso.

Fig.2: "Romanzo di Alessandro", Manoscritto armeno XIV secolo (Venezia, San Lazzaro, 424).Questo romanzo continuò ad avere un grande successo nel corso del Medioevo, diffondendosi in Occidente, in Oriente e fino in Africa, con numerosissime traduzioni nelle lingue europee, nonché in lingua armena, etiopica, araba, persiana e altre ancora, e giungendo fino alla Mongolia e alla Malesia. Il racconto originale venne ripetutamente e profondamente rielaborato dalle varie culture locali: nelle versioni malesi, ad esempio, Alessandro (chiamato Iskandar, come nei testi arabi e persiani) si converte all’Islam e viene inserito nelle genealogie dei regnanti locali, per dare loro legittimità e lustro. Alessandro è a seconda dei casi protagonista di imprese fantastiche e mirabolanti, dall’incontro con animali e esseri umani mostruosi, al volo in una cesta tirata da due uccelli, all’esplorazione sottomarina in una cassa di vetro, alla ricerca della Fonte dell’Eterna Giovinezza, al viaggio in Paradiso.

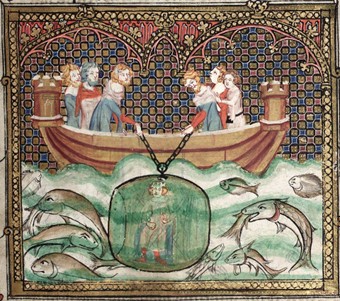

Fig.3: "Romanzo di Alessandro", Jehan de Grise e bottega, circa 1350 (Oxford, Bodleian Library, ms.264, f50r).Ma accanto a queste imprese impossibili ne compare anche una possibile: la conquista dell’Occidente. Nella prima versione greca del Romanzo (la Recensione a) si narra che dopo la battaglia del Granico e la conquista dell’Asia minore Alessandro si recò dapprima in Sicilia, dove sconfisse dei non meglio precisati nemici, e poi passò in Italia. I Romani gli mandarono allora incontro il generale Marco Emilio per offrirgli la corona d’oro e perle di Giove Capitolino, gli dichiararono obbedienza e gli diedero quattrocento talenti e mille soldati, scusandosi di non potergliene dare di più perché impegnati nella guerra contro i Cartaginesi. Alessandro in cambio promise loro che li avrebbe resi grandi. Dopo di che si imbarcò per l’Africa. I Cartaginesi gli chiesero di difenderli dai Romani, ma lui rispose: “O diventate più forti, o pagate il tributo ai più forti”7, e continuò la sua strada verso l’Egitto. Storia cronologicamente impossibile, in cui Alessandro interviene nel conflitto fra Roma e Cartagine, che inizierà invece circa sessanta anni dopo la sua morte, ma che vuol fare intendere che Alessandro era in buoni rapporti con Roma e che la futura grandezza della città sarebbe dipesa proprio dal suo rifiuto di aiutare i Cartaginesi. Nella Recensione g del Romanzo Alessandro si spinge ancora più lontano: dopo aver ricevuto l’omaggio di Roma, parte alla conquista dell’Occidente, senza incontrare resistenza, ma anzi ottenendo la spontanea sottomissione di tutti i regni8.

Fig.3: "Romanzo di Alessandro", Jehan de Grise e bottega, circa 1350 (Oxford, Bodleian Library, ms.264, f50r).Ma accanto a queste imprese impossibili ne compare anche una possibile: la conquista dell’Occidente. Nella prima versione greca del Romanzo (la Recensione a) si narra che dopo la battaglia del Granico e la conquista dell’Asia minore Alessandro si recò dapprima in Sicilia, dove sconfisse dei non meglio precisati nemici, e poi passò in Italia. I Romani gli mandarono allora incontro il generale Marco Emilio per offrirgli la corona d’oro e perle di Giove Capitolino, gli dichiararono obbedienza e gli diedero quattrocento talenti e mille soldati, scusandosi di non potergliene dare di più perché impegnati nella guerra contro i Cartaginesi. Alessandro in cambio promise loro che li avrebbe resi grandi. Dopo di che si imbarcò per l’Africa. I Cartaginesi gli chiesero di difenderli dai Romani, ma lui rispose: “O diventate più forti, o pagate il tributo ai più forti”7, e continuò la sua strada verso l’Egitto. Storia cronologicamente impossibile, in cui Alessandro interviene nel conflitto fra Roma e Cartagine, che inizierà invece circa sessanta anni dopo la sua morte, ma che vuol fare intendere che Alessandro era in buoni rapporti con Roma e che la futura grandezza della città sarebbe dipesa proprio dal suo rifiuto di aiutare i Cartaginesi. Nella Recensione g del Romanzo Alessandro si spinge ancora più lontano: dopo aver ricevuto l’omaggio di Roma, parte alla conquista dell’Occidente, senza incontrare resistenza, ma anzi ottenendo la spontanea sottomissione di tutti i regni8.

Fig.4: Eskandar che combatte i nemici, miniatura persiana del XV secolo (Cracovia, Czartoryski Museum).

Fig.4: Eskandar che combatte i nemici, miniatura persiana del XV secolo (Cracovia, Czartoryski Museum). Fig.5: "Hikayat Iskandar Zulkarnain", versione malese del Romanzo di Alessandro, 1713 (Leiden University Library, Cod. Or. 1970).Il Romanzo trasforma così in realtà quelle che secondo gli storici antichi erano le intenzioni di Alessandro. Arriano scrive infatti che egli intendeva inviare una flotta che, partendo dall’Eufrate, avrebbe circumnavigato l’Africa e sarebbe entrata nel Mediterraneo dalle Colonne d’Ercole per conquistare prima Cartagine e poi Roma, di cui lo infastidiva la crescente fama9. Anche Diodoro Siculo10 e Curzio Rufo11 gli attribuiscono il progetto di conquistare Cartagine e l’Occidente con una flotta che sarebbe partita più semplicemente dai porti del Mediterraneo orientale. Se dunque Alessandro non fosse morto nel 323 a. C. a Babilonia, di malattia o di veleno, è possibile che avrebbe volto il suo esercito verso Occidente per unificare il Mediterraneo. Del resto l’Occidente era già stato nel mirino dei macedoni. Alessandro il Molosso, zio materno di Alessandro e re dell’Epiro, nel 334 a. C., proprio mentre suo nipote iniziava la spedizione in Asia, era intervenuto nell’Italia meridionale chiamato in soccorso da Taranto, e si era scontrato con vari popoli italici, ma non con i Romani, trovando la sconfitta e la morte. Una coincidenza temporale fra le due imprese che agli occhi di Pompeo Trogo (la cui storia ci è giunta nell’epitome di Giustino) divenne un progetto strategico di spartizione del mondo fra parenti macedoni12. Più tardi, nel 280 a. C., un altro re dell’Epiro, Pirro, intervenne in Italia sempre per difendere Taranto, e diede molto filo da torcere ai Romani prima di essere costretto a tornarsene a casa. Plutarco narra un episodio che lascia intendere come già allora i Romani sentissero il peso del paragone con Alessandro. Dopo la prima vittoria a Eraclea, Pirro inviò l’ambasciatore Cinea a Roma a proporre un favorevole trattato di pace ed alleanza. Poiché molti senatori erano inclini ad accettare, il vecchio Appio Claudio Cieco li rimproverò aspramente ricordando che quando erano giovani erano soliti affermare che se il grande Alessandro fosse venuto in Italia per combatterli sarebbe stato certamente sconfitto. I senatori furono allora presi da fervore bellico e rimandarono indietro Cinea a Pirro con l’intimazione di lasciare l’Italia, altrimenti avrebbero continuato a combatterlo13.

Fig.5: "Hikayat Iskandar Zulkarnain", versione malese del Romanzo di Alessandro, 1713 (Leiden University Library, Cod. Or. 1970).Il Romanzo trasforma così in realtà quelle che secondo gli storici antichi erano le intenzioni di Alessandro. Arriano scrive infatti che egli intendeva inviare una flotta che, partendo dall’Eufrate, avrebbe circumnavigato l’Africa e sarebbe entrata nel Mediterraneo dalle Colonne d’Ercole per conquistare prima Cartagine e poi Roma, di cui lo infastidiva la crescente fama9. Anche Diodoro Siculo10 e Curzio Rufo11 gli attribuiscono il progetto di conquistare Cartagine e l’Occidente con una flotta che sarebbe partita più semplicemente dai porti del Mediterraneo orientale. Se dunque Alessandro non fosse morto nel 323 a. C. a Babilonia, di malattia o di veleno, è possibile che avrebbe volto il suo esercito verso Occidente per unificare il Mediterraneo. Del resto l’Occidente era già stato nel mirino dei macedoni. Alessandro il Molosso, zio materno di Alessandro e re dell’Epiro, nel 334 a. C., proprio mentre suo nipote iniziava la spedizione in Asia, era intervenuto nell’Italia meridionale chiamato in soccorso da Taranto, e si era scontrato con vari popoli italici, ma non con i Romani, trovando la sconfitta e la morte. Una coincidenza temporale fra le due imprese che agli occhi di Pompeo Trogo (la cui storia ci è giunta nell’epitome di Giustino) divenne un progetto strategico di spartizione del mondo fra parenti macedoni12. Più tardi, nel 280 a. C., un altro re dell’Epiro, Pirro, intervenne in Italia sempre per difendere Taranto, e diede molto filo da torcere ai Romani prima di essere costretto a tornarsene a casa. Plutarco narra un episodio che lascia intendere come già allora i Romani sentissero il peso del paragone con Alessandro. Dopo la prima vittoria a Eraclea, Pirro inviò l’ambasciatore Cinea a Roma a proporre un favorevole trattato di pace ed alleanza. Poiché molti senatori erano inclini ad accettare, il vecchio Appio Claudio Cieco li rimproverò aspramente ricordando che quando erano giovani erano soliti affermare che se il grande Alessandro fosse venuto in Italia per combatterli sarebbe stato certamente sconfitto. I senatori furono allora presi da fervore bellico e rimandarono indietro Cinea a Pirro con l’intimazione di lasciare l’Italia, altrimenti avrebbero continuato a combatterlo13.

Il paragone con Alessandro diventava irritante per i Romani, quando veniva fatto da altri per sminuire la loro grandezza. Ne è prova la reazione di Livio contro gli autori greci che esaltavano i Parti vincitori sui Romani e sostenevano che questi ultimi sarebbero stati presi da timore reverenziale di fronte Alessandro. Questa provocazione lo spinse a inserire nella sua storia di Roma, là dove narra di Lucio Papirio Cursore e delle sue vittorie sui Sanniti, una lunga digressione per dimostrare che se Alessandro avesse invaso l’Italia sarebbe stato battuto dai Romani. Partendo da un’ipotesi di storia controfattuale, Livio analizza il peso dei principali fattori in campo, per concludere che comunque il corso generale della storia non sarebbe cambiato. In primo luogo, sostiene Livio, nel giudicare il valore di Alessandro bisogna tener presente che nel corso della sua breve vita egli ebbe sempre la fortuna dalla sua parte, ma se fosse vissuto più a lungo sarebbe potuto andare incontro, come molti altri condottieri, a rovesci di fortuna. Inoltre Alessandro fu il solo comandante del suo esercito, mentre i Romani avevano molti comandanti coraggiosi e geniali quanto lui, e per di più educati in una tradizione di disciplina. L’esercito romano era poi molto più forte di quelli orientali che Alessandro aveva sconfitto, e rispetto all’esercito macedone disponeva di armi e di tattiche più efficaci. Infine Roma, anche senza contare gli alleati, poteva mettere in campo molti più uomini. Alessandro avrebbe dunque fatto la fine di Annibale: un paragone, quest’ultimo, certo molto significativo per i Romani14.

Che cosa sarebbe successo se Alessandro non fosse morto a 32 anni è una questione che non ha interessato solo gli antichi, ma anche un grande storico contemporaneo, Arnold J. Toynbee, autore noto soprattutto per una voluminosa storia universale. In un lungo saggio pubblicato nel 1969, verso la fine della sua carriera di studioso, egli immaginò con ricchezza di dettagli uno scenario in cui Alessandro viveva ancora per molti anni e portava a compimento il suo progetto di un impero universale, dall’Oriente all’Occidente. In Occidente Cartagine e Roma avrebbero avuto sorti diverse: la prima sarebbe stata distrutta, la seconda invece avrebbe accettato un trattato di alleanza che ne limitava la sfera di influenza in Italia. In Oriente Alessandro avrebbe preso il controllo dell’India, e ciò avrebbe fra l’altro avuto come conseguenza la penetrazione e l’affermarsi del buddhismo in Occidente. E anche la Cina sarebbe entrata nell’orbita di Alessandro, che ne avrebbe annesso uno degli Stati, stringendo un’alleanza con gli altri15.

La recente pubblicazione di un romanzo di fantastoria mostra come il mito di Alessandro sia ancor oggi capace di stimolare la fantasia. Javier Negrete, uno scrittore spagnolo affermato in questo genere narrativo, ha infatti ripreso il tema dell’invasione dell’Italia da parte di Alessandro 2007 nel romanzo Alessandro Magno e l’aquila di Roma16. Questa volta Alessandro e i Romani non giungono pacificamente a un’alleanza, ma la vicenda si conclude con una sanguinosa battaglia ai piedi del Vesuvio, in cui i Romani vengono sconfitti. E Alessandro entra da trionfatore a Roma.

Questa breve digressione nel fantastico mondo di Alessandro non fa comunque dimenticare la realtà del nuovo programma di storia, con cui bisogna fare i conti. Gli autori di manuali di quarta primaria ignoreranno tranquillamente il tema dell’“unificazione del Mediterraneo sotto Alessandro Magno”. Parleranno, correttamente, solo delle imprese realmente compiute da Alessandro, dato il consueto margine di libertà che hanno nel seguire i dettami di un programma. Non potranno invece ignorarlo coloro che scriveranno un saggio su questo programma di storia, e avranno l’arduo e imbarazzante compito di spiegare a un pubblico di storici e di esperti di didattica la presenza non solo degli errori di storia medievale, ma anche di questa autentica, memorabile e soprattutto incomprensibile corbelleria.

Appendice

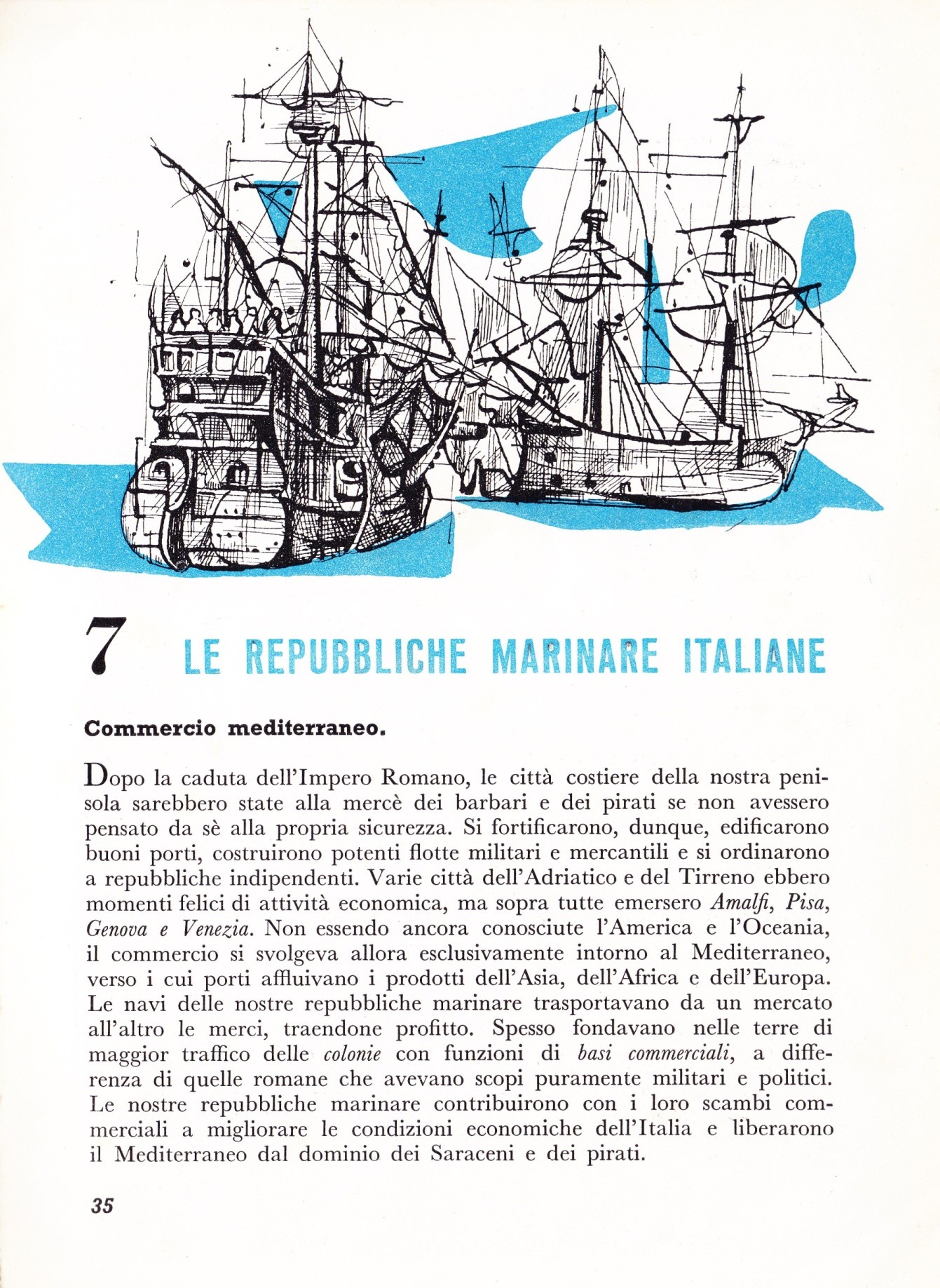

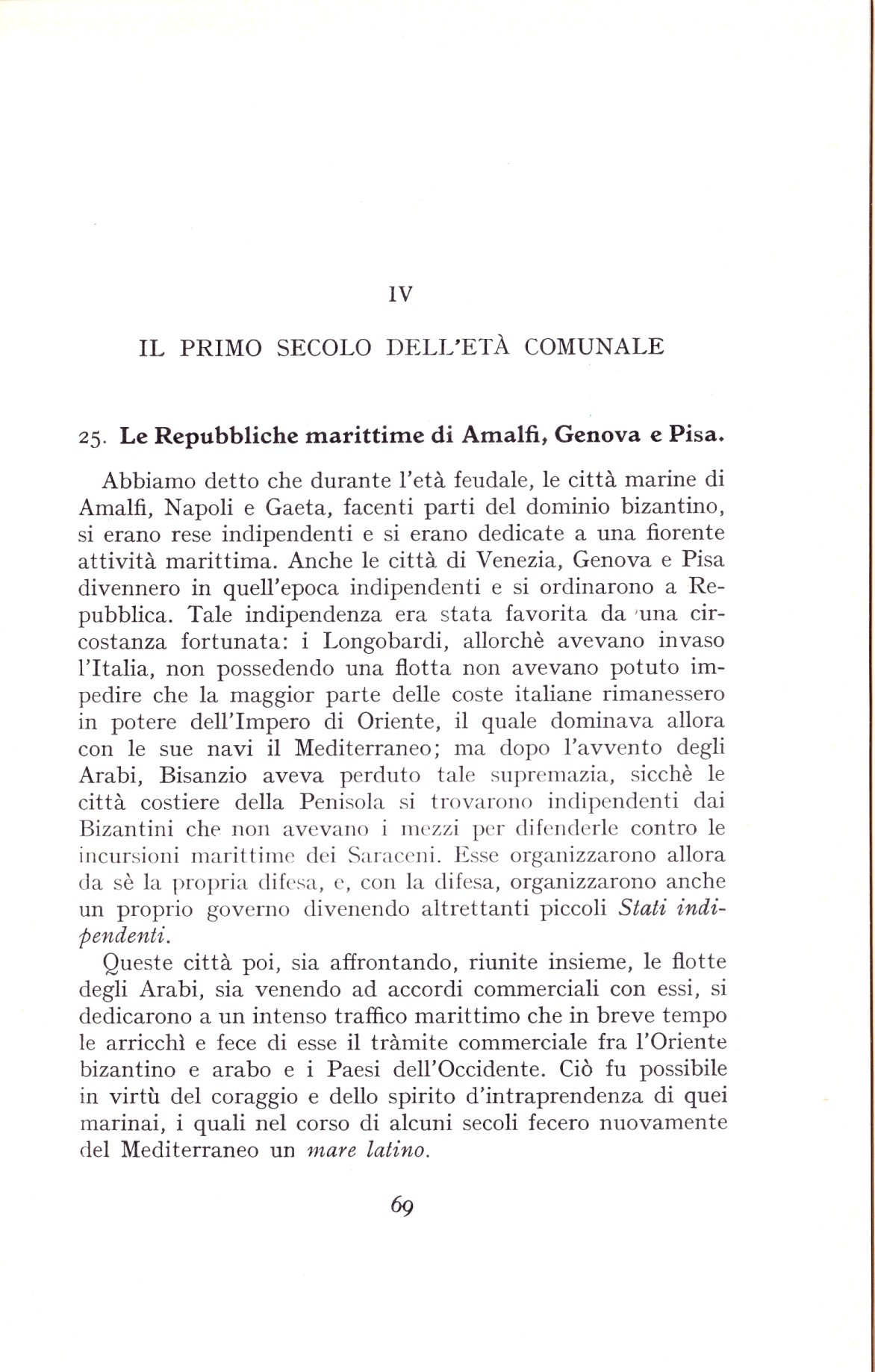

Due pagine di manuali degli anni ’60, sulle Repubbliche marinare.

Fig.6: Eliseo Morosi, "Corso di storia per le scuole di avviamento a tipo industriale", 2, seconda edizione, Torino, G. B. Petrini, 1960.

Fig.6: Eliseo Morosi, "Corso di storia per le scuole di avviamento a tipo industriale", 2, seconda edizione, Torino, G. B. Petrini, 1960. Fig.7: Piero Operti, "Civiltà italiana. Corso di storia per la scuola media. Volume secondo, Medio evo ed età moderna", Torino, S. Lattes & C. Editori, 1959

Fig.7: Piero Operti, "Civiltà italiana. Corso di storia per la scuola media. Volume secondo, Medio evo ed età moderna", Torino, S. Lattes & C. Editori, 1959

Note

1 La prima bozza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell’infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione è stata pubblicata l’11 marzo 2025. Una seconda bozza dell’11 giugno 2025, ampiamente riveduta, è stata sottoposta al parere del Consiglio di Superiore della Pubblica Istruzione. Il testo definitivo, che presenta alcune modifiche rispetto al precedente, a seguito ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, è stato pubblicato il 9 dicembre 2025.

2 In appendice a questo articolo due pagine di manuali degli anni ‘50-’60 sulle Repubbliche marinare.

3 Giuseppe Sergi, Le “indicazioni” e la storia-propaganda, in “L’Indice dei libri del mese”, 2025 n. 6.

4 I componenti del gruppo che ha redatto il programma di storia sono il coordinatore Ernesto Galli della Loggia - Prof. Emerito, già P.O. di storia contemporanea, Scuola Normale di Pisa, e gli esperti Cinzia Bearzot - P.O. di storia greca, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giovanni Belardelli - già P.O. di storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di Perugia; Silvia Capuani - Docente Istituto di Istruzione Superiore, Roma; Elvira Migliario - P.O. di storia romana, Università degli Studi di Trento; Marco Pellegrini - P.O. di storia moderna, Università degli Studi di Bergamo; Federico Poggianti - Ricercatore di storia contemporanea, Università Telematica Pegaso; Adolfo Scotto di Luzio - P.O. di storia contemporanea, Università degli Studi di Bergamo.

5 Luigi Cajani,La storia nella bozza della riforma Valditara, in “Historia ludens”, 19 marzo 2025.

6 Per il dibattito sulla datazione si veda Il Romanzo di Alessandro, a cura di Richard Stoneman, Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondadori editore, I, 2007, pp. xxv-xxxiv.

7 Ivi, pp. 56-57 (Recensionea, I. 29-30).

8Ivi, pp. 307-309 (Recensione g, I. 27. 15-18).

9 Arriano,Anabasi di Alessandro, 7.1.2-3.

10 Diodoro Siculo,Biblioteca storica, 18. 4. 4.

11 Quinto Curzio Rufo, Storia di Alessandro Magno, 10. 1. 17-18.

12 Marco Giunio Giustino,Storie Filippiche,12.2.1.

13 Plutarco, Vite parallele, Pirro, 19.

14 Tito Livio,Storia di Roma, 9. 17-19.

15 Arnold J. Toynbee,If Alexander the Great had Lived On, in Idem,Some Problems of Greek History, Oxford University 1969, pp. 441-486.

16 Javier Negrete,Alessandro Magno e l’aquila di Roma, Roma, Newton Compton, 2019 (ed. or.Alejandro Magno y las águilas de Roma, 2007).

{jcomments off}