Autore: Antonio Brusa

Le foibe: i fatti, la costruzione della memoria, la ricerca storica.

Strumenti per la didattica1

Sommario

a. Introduzione

b. I fatti, cronologia e carte

c. Una storia tra politica e scuola

d. La didattica. Qualche avvertenza

A. Introduzione

Digito “foibe” sul motore di ricerca. Un milione e duecentosettantamila pagine (al 10 febbraio 2013). Si aprono con l’immancabile Wikipedia, poi è un susseguirsi di voci contrastanti: ora un giornale di destra, ora il sito Anpi, ora il circolo anarchico e poi quello neofascista. Dopo un centinaio di titoli, finalmente, compare qualche storico: è la manchette del libro di Raoul Pupo e Roberto Spazzali.

Un testo di riferimento, preceduto però da un cupo avvertimento. Attenti: secondo la sinistra va a finire che gli italiani si sono meritati di finire ammazzati. Mi accorgo, da storico non specialista del problema, che mi oriento con grande difficoltà in questo frastuono di documenti, foto, invettive, svelamenti di silenzi e disvelamenti di svelamenti. Mi chiedo: cosa farà uno studente, al quale l’improvvido prof abbia dato la consegna di onorare la Giornata del Ricordo con una bella e esaustiva ricerca su internet? E, al contrario, il docente prudente si dovrà limitare ai manuali? Farà ricorso dalla documentazione prodotta dal ministero? Oppure si darà alle fotocopie da libri e da ricerche? O, ancora, visto che gli editori aprono siti, in cui travasano paginate di materiali, darà ordine di scaricarle, magari sui tablet nuovi di zecca, in omaggio alla modernizzazione impartita dal Miur?

Naturalmente HL non pretende di risolvere questo problema. Sa bene che questa sarà solo l’ultramilionesima pagina. Vuole però offrire uno strumento rapido di consultazione, nel quale ci siano le conoscenze essenziali che aiutino il prof a costruire un percorso didattico e gli forniscano gli strumenti critici fondamentali. Luigi Cajani, che insegna storia moderna e didattica della storia alla Sapienza di Roma, ha condotto un’accurata ricerca su come i manuali hanno trattato questo tema che, parzialmente pubblicata in Germania, verrà finalmente edita a breve in Italia. Dal suo lavoro abbiamo ricavato questo strumento.

In una recente intervista, il cantante Simone Cristicchi mette insieme, in un unico calderone, Auschwitz, la risiera di san Sabba e le foibe e ritiene che, ancora oggi, la sinistra tenti di occultare quei tragici fatti. Dice, ancora, che non ha mai studiato questo argomento storico, e che tali convinzioni sono solo il frutto delle sue considerazioni personali. E’ la prova, credo, della diffusione ormai endemica di luoghi comuni e di stereotipi, sedimentati nella nostra società nei sessant’anni che ci separano ormai da quegli avvenimenti. E, se ce ne fosse bisogno, un incentivo in più per trattarli correttamente in classe.

B. I fatti

Da un dossier, ormai storico, pubblicato dalla rivista “I Viaggi di Erodoto” nel 1998, a cura di Franco Cecotti e Raoul Pupo2, ricavo le notizie essenziali e la cartina, relative alla storia delle foibe. Si deve partire dal quadro del popolamento della regione (dalla Venezia Giulia fino a comprendere tutta l’Istria). Si tratta di un territorio abitato da genti che parlano lingue diverse e di diversa composizione etnica. Difficile dare numeri certi, dal momento che i censimenti (ci spiegano gli studiosi) non erano sempre affidabili, perché erano, spesso “guidati” dai censitori, interessati a modificare le proporzioni etniche a proprio vantaggio. Le città erano prevalentemente abitate da italiani. Ma non mancavano gli slavi, che, ad esempio a Trieste raggiunsero le 50 mila unità. Allo stesso modo, la predominanza slava nelle campagne non era assoluta. Sia perché vi erano contadini e imprenditori italiani; sia perché abbondavano rumeni, ungheresi, ebrei; sia perché la stessa componente slava era a sua volta frazionata in popolazioni spesso in contrasto fra di loro. Nel corso del XIX secolo, si era sviluppato un doppio irredentismo. Quello degli italiani, che reclamavano l’unificazione con il neonato Regno, e quello slavo, tutto teso a costruire un’identità nazionale, spesso marcata fortemente dalla religione. Al tempo stesso, la regione era attraversata dai conflitti che interessavano tutta l’Europa: fra città e campagna; fra possidenti e agricoltori; fra ceti operai e contadini; fra borghesie (italiana e slava) in competizione fra di loro.

In questo quadro di lungo periodo, i momenti fondamentali, fissati dalla cartina, sono i seguenti:

Primo periodo: dal Trattato di Rapallo (1920), poi modificato dal Trattato di Roma del 1924, fino al 1941. Durante questo periodo, il confine del 1918 viene spostato fino a comprendere gran parte dell’Istria.

Secondo Periodo: Dal 1941 fino al 1943. A seguito dell’invasione della Jugoslavia, il confine italiano viene spostato fino a comprendere buona parte della Slovenia, con la capitale Lubiana, che diventa una provincia italiana.

Terzo Periodo: Dal 1943 al 1945. Dopo l’8 settembre, la Germania assume il controllo diretto dell’intera regione Venezia Giulia-Istria-Slovenia, che, con il nome di Adriatisches Küstenland viene governata dalle truppe tedesche, con l’aiuto di collaborazionisti locali. La tragedia delle foibe si articola in due fasi, al principio e alla fine di questo periodo.

L’intera regione “Adriatisches Küstenland”, o “Regione del Litorale Adriatico”, con i confini successivi dopo la prima guerra mondiale, dopo l’impresa di Fiume e dopo l’invasione jugoslava

Cronologia essenziale

1941

6 aprile: inizia l’invasione della Jugoslavia. Debole resistenza locale

17 aprile: spartizione della Jugoslavia fra Germania, Bulgaria, Italia e Ungheria. All’Italia tocca il Montenegro, una parte del Kosovo e della Macedonia, parte della Dalmazia e la Slovenia. La Croazia da vita al regime guidato da Ante Pavelić, che viene diviso a sua volta in due zone di influenza, italiana e tedesca.

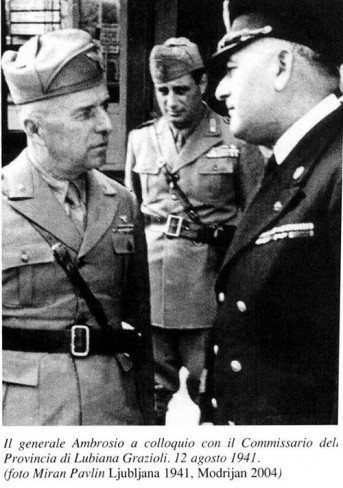

3 maggio. Il nuovo commissario italiano, Grazioli, promuove una politica di fascistizzazione e di italianizzazione della regione.

http://casarrubea.files.wordpress.com/2010/02/campi-di-concentramento-transit0001.jpg (con interventi che “antologizzano” bene il dibattito pubblico in Italia)

http://casarrubea.files.wordpress.com/2010/02/campi-di-concentramento-transit0001.jpg (con interventi che “antologizzano” bene il dibattito pubblico in Italia)

Estate: scoppia la rivolta in Montenegro. Movimenti di resistenza in Slovenia. Feroce repressione italiana.

1942/1943

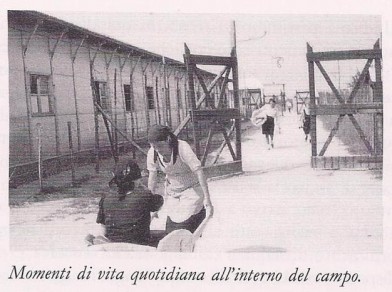

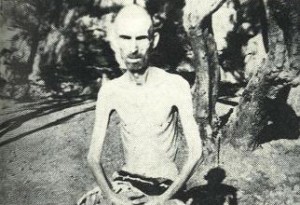

Il Fronte di Liberazione slavo unisce comunisti, cristiano-sociali e liberali. L’Italia promuove lo stato di “guerra totale”. Il generale Mario Roatta, al comando della II armata, assume il controllo politico della regione. Centinaia di processi sommari, con decine di condanne a morte e migliaia di condannati all’ergastolo o a pene di 30 anni. E’ molto difficile un censimento preciso. Tone Ferenc, storico sloveno, ha registrato 1569 esecuzioni capitali; 1376 decessi nei campi di concentramento italiani, dove furono deportate 25 mila persone, pari grosso modo all’8% della popolazione slovena (336 mila abitanti), ma a questo dato minimo va aggiunto un gran numero, nell’ordine delle molte migliaia, di vittime della guerra antipartigiana3.

Il campo di concentramento di Gonars.

Il campo di concentramento di Gonars.

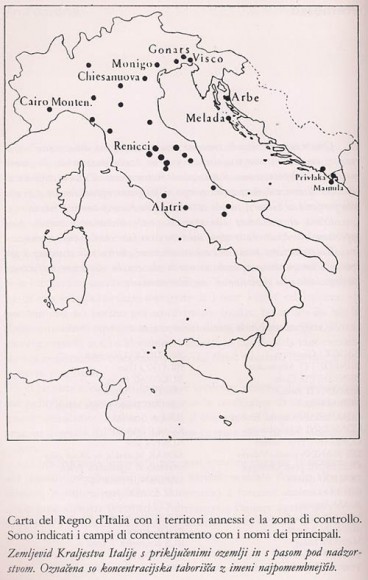

Carta dei campi di concentramento.

Carta dei campi di concentramento.

1943.

8 settembre. L’esercito italiano è allo sbando. La Slovenia vive un periodo di interregno, durante il quale si scatenano sommosse prima a carattere contadino (jacqueries), poi a carattere nazionalistico anti-italiano. Processi sommari, a seguito dei quali 5-700 italiani vengono uccisi e gettati nelle foibe.

1944

Entra in azione l’Ozra, la polizia politica partigiana. Il suo compito, al principio, è quello di scovare i fascisti. Rapidamente diventa quello di annientare i “reazionari”, categoria nella quale si comprendono italiani, avversari del regime comunista e vittime di vendette occasionali.

1945

Maggio-inizi giugno. E’ la seconda fase delle foibe, diretta, questa volta, politicamente “dall’alto”. Impossibile il conto preciso delle vittime, peraltro non tutte gettate nelle foibe, ma in gran parte fucilate nei campi di concentramento: le stime oscillano fra i 5 e i 10 mila morti.

Mappa delle principali foibe

1945-1956

L’esodo. Circa 300 mila italiani abbandonano la regione. La maggior parte di loro si insedia nel territorio nazionale.

C. Una storia tra politica e scuola

Il lungo silenzio del dopoguerra

La vicenda del confine orientale ha visto alternativamente italiani e jugoslavi (in particolare sloveni e croati) nel ruolo di oppressori e oppressi, di vittime e carnefici. Per lungo tempo ha ricevuto scarsa attenzione da parte della dalla storiografia italiana e di conseguenza nessuna dalla scuola, come scrivevano i curatori del dossier della rivista “I Viaggi di Erodoto”. Le cause di questo lungo silenzio erano molte. In generale, per quanto riguarda l’insieme di queste vicende, va rilevato che le fonti d’archivio italiane e jugoslave rimasero in massima parte inaccessibili per decenni, sia per i normali tempi di segretezza che per l’imbarazzo che queste vicende suscitavano, per motivi diversi, in entrambi i governi. Per quanto riguarda il ruolo degli italiani come oppressori e carnefici, erano mancati quei processi, che consentono di raccogliere informazioni e danno loro risonanza presso l’opinione pubblica. La Jugoslavia aveva compilato una lista di militari italiani accusati di aver commesso crimini di guerra, in primo luogo generali che avevano comandato le forze d’occupazione, ma non ne aveva ottenuto l’estradizione.

La Banda Guidi-Colotti agiva sull’altopiano del Carso triestino, con il compito di reprimere il movimento insurrezionale sloveno. Dall’intervista a Alessandra Kersevan, nella quale se ne descrivono le gesta

La Banda Guidi-Colotti agiva sull’altopiano del Carso triestino, con il compito di reprimere il movimento insurrezionale sloveno. Dall’intervista a Alessandra Kersevan, nella quale se ne descrivono le gesta

I governi italiani infatti poterono rifiutarsi di concederla, grazie all’appoggio degli Alleati, nel complesso gioco diplomatico che aveva come sfondo l’incipiente guerra fredda4. Per quanto riguarda invece gli italiani come vittime di massacri e del massiccio esodo nel dopoguerra, i maggiori partiti politici mostrarono un chiaro interesse a non sollevare la questione.

I partiti italiani e la questione delle foibe

La Democrazia Cristiana, il partito costantemente al governo dal dopoguerra, perseguì, nel contesto internazionale della guerra fredda, una politica di accomodamento con la Jugoslavia, che sfociò nel trattato di Osimo del 1975, con cui venne fissato in maniera definitiva il confine fra i due Stati. Il Partito Comunista Italiano, la seconda maggiore forza politica, costantemente all’opposizione, aveva pure esso steso volentieri un velo di silenzio, perché corresponsabile di quanto avevano subito gli italiani, dal momento che fra il 1943 e il 1945 aveva appoggiato in vario modo la politica annessionistica jugoslava. Un esponente di quel partito, Gianni Cervetti, ha così ricostruito autocriticamente, nel 2007, quella scelta:

| Fu un errore gravissimo, ma preferimmo rimuovere. … Il tema delle foibe diventò una parte della questione dei rapporti al confine orientale, cioè dei rapporti con la Jugoslavia». Il «Partito» ne discusse, negli anni Cinquanta e Sessanta, ma ne discusse … «soprattutto a Trieste e in modo molto acceso. Ma poi si fece un gran lavoro per stabilire rapporti di buon vicinato sul confine» con lo stato titino. E così ideologia e diplomazia si fusero e «queste due cause portarono a un errore gravissimo che fu quello di rimuovere il dramma delle foibe, di stendere non un velo ma una vera e propria coperta, per nascondere quello che non si voleva vedere. E non se ne parlò più5. |

Solo il Movimento Sociale Italiano, partito erede del fascismo e della Repubblica Sociale Italiana e che era ai margini della vita politica italiana, faceva sua la causa degli esuli giuliani e dalmati. Nell’opinione pubblica, dunque, memoria e rimozione delle sofferenze degli italiani erano politicamente divise.

La rimozione sociale

Per quanto riguarda le violenze commesse dagli italiani, regnava una diffusa inconsapevolezza, che va vista nel più generale contesto di una rimozione di lunga durata di tutti i crimini di guerra italiani, compiuti sia durante la Seconda guerra mondiale che, in precedenza, il Etiopia e in Libia. Un’inconsapevolezza alimentata dalle memorie autoassolutorie pubblicate immediatamente dopo la fine della guerra dal generale Mario Roatta6, comandante della II Armata in Slovenia dal gennaio 1942 e dal suo ufficiale di Stato Maggiore Giacomo Zanussi7, nonché dalla prima ricostruzione fatta nel 1978 da Salvatore Loi8 per conto della Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

Le prime ricerche storiche

Un primo quadro della durezza dell’occupazione italiana in Slovenia emerse da un breve saggio di Teodoro Sala del 19669, che si basava sugli studi di storici jugoslavi, in particolare Ivo Juvančič e Tone Ferenc, e citava alcuni importanti documenti italiani conservati nell’archivio dell’Institut za zgodovino delavskega gibanja di Lubiana, fra cui i bandi emanati nel 1941 dall’Alto commissario Emilio Grazioli e da Mussolini, la Circolare n. 3 C emanata nel 1942 dal generale Mario Roatta, comandante della II Armata dal gennaio 1942, dove si davano dure indicazioni sulla lotta antipartigiana, e il fonogramma del generale Mario Robotti che conteneva una frase divenuta famosa: “si ammazza troppo poco!”.

Teodoro Sala, a lungo presidente della Commissione didattica dell’Insmli, la rete degli Istituti per lo studio dei movimenti di Liberazione, si è prodigato per sensibilizzare storici e insegnanti sulla vicenda delle foibe e del confine orientale.

Teodoro Sala, a lungo presidente della Commissione didattica dell’Insmli, la rete degli Istituti per lo studio dei movimenti di Liberazione, si è prodigato per sensibilizzare storici e insegnanti sulla vicenda delle foibe e del confine orientale.

Sala accennava però appena al fenomeno della deportazione degli sloveni nei campi di concentramento. Più in generale sulla Jugoslavia, uscirono negli anni ’70 le memorie del cappellano militare Pietro Brignoli10 e le ricerche dello scrittore Giacomo Scotti11. Si trattava complessivamente di pochissimi scritti, talora di nicchia, e di scarsissimo impatto sull’opinione pubblica. Maggiore era stata l’attenzione sull’Africa, soprattutto grazie allo storico Angelo Del Boca, che aveva scritto sull’Etiopia12 e sulla Libia13, e su quest’ultima era uscito nel 1977 anche un libro del giornalista Eric Salerno14.

Il ruolo dei media

L’Etiopia salì comunque alla ribalta soprattutto con il documentario televisivo L’Impero, un’avventura africana, scritto e diretto dal regista Massimo Sani con la consulenza di Del Boca, trasmesso in seconda serata dalla prima rete della RAI il 3 ottobre 1985, in occasione del cinquantenario dello scoppio della guerra15. In particolare, vennero presentate molte prove dell’uso dei gas asfissianti.

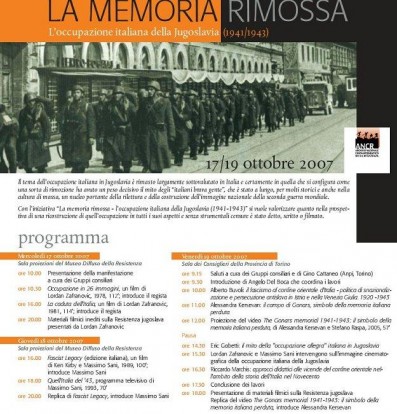

Durante questo seminario, organizzato dall’istituto Storico della Resistenza friulano vennero proiettati il film di Ken Kirby, Fascist Legacy, di Lordan Zafranović, La caduta dell’Italia (1981) e Occupazione in 26 immagini (1978), oltre ai documentari di Massimo Sani, Quell’Italia del ’43 (1993) e di Alessandra Kersevan e Stefano Raspa, The Gonars Memorial 1941-1943: il simbolo della memoria italiana perduta (2005).

Durante questo seminario, organizzato dall’istituto Storico della Resistenza friulano vennero proiettati il film di Ken Kirby, Fascist Legacy, di Lordan Zafranović, La caduta dell’Italia (1981) e Occupazione in 26 immagini (1978), oltre ai documentari di Massimo Sani, Quell’Italia del ’43 (1993) e di Alessandra Kersevan e Stefano Raspa, The Gonars Memorial 1941-1943: il simbolo della memoria italiana perduta (2005).

Pochi anni dopo il documentario di Sani un altro documentario televisivo, questa volta non italiano, venne ad affrontare l’intera questione dei crimini di guerra italiani, non solo in Etiopia ma anche in Libia e nei Balcani. Si trattò di Fascist Legacy, messo in onda il 1 e l’8 novembre 1989 dalla BBC con la regia di Ken Kirby e con la consulenza del giornalista americano Michael Palumbo, il quale per primo aveva lavorato sui fondi della United Nations War Crimes Commission. Per quanto riguarda la Libia, il documentario dava conto della durissima repressione fra gli anni ’20 e ’30, e per l’Etiopia parlava non solo dell’uso di gas asfissianti, ma anche del bombardamento di ospedali della Croce rossa durante la guerra e, successivamente, della sanguinosa rappresaglia seguita al fallito attentato contro il governatore Rodolfo Graziani. Per quanto riguarda la Jugoslavia, il documentario trattava in particolare del campo di concentramento nell’isola di Arbe (Rab in croato), dove si ebbe un alto tasso di mortalità, e si spiegavano le ragioni della mancata consegna dei criminali di guerra italiani alla Jugoslavia. Il documentario suscitò reazioni negative da parte italiana, forse proprio per le questioni legate alla Seconda guerra mondiale. L’ambasciata italiana a Londra protestò immediatamente con la BBC, denunciando una denigrazione dell l’Italia. La RAI acquistò il documentario nel 1991, ma non lo trasmise mai. Pertanto esso circolò soltanto in circoli antifascisti italiani, e solo nel 2004 venne diffuso dall’emittente privata La7.

Le nuove ricerche storiche

Intanto, nel corso degli anni ’80, le ricerche storiche sui rapporti italo-jugoslavi presero un nuovo e deciso impulso, soprattutto a causa del mutare della situazione politica della Jugoslavia, dove dopo la morte di Tito nel 1980 si aprì una crisi politica che portò nel 1991 alla sua dissoluzione. La fine del regime comunista portò con sé una revisione critica della sua storia e mise in moto nuove ricerche e l’accesso a nuove fonti d’archivio16, fra cui il libro Fašisti brez krinke: Dokumenti 1941-1942, di Tone Ferenc, del 1987, tradotto nel 1994 in italiano17. Anche in Italia vennero avviate nuove ricerche d’archivio: l’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito affidò a Marco Cuzzi una ricerca sull’occupazione della Slovenia, pubblicata nel 199818, dalla quale emersero molti dettagli sulle violenze a danno dei civili esercitate dagli italiani nelle azioni di repressione e rappresaglia. E’ così iniziato un filone di ricerche sulla guerra italiana nei Balcani, che non si è ancora esaurito19.

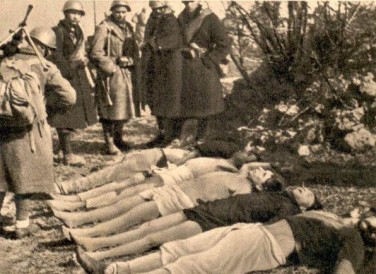

Soldati italiani guardano vittime slovene

Un importante segno di questo cambiamento dei tempi fu la mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Trieste nel 1990 in cui si auspicava la costituzione di una commissione storica italo-jugoslava che prendesse in esame la storia del rapporto fra i due Stati. Subito dopo la Jugoslavia si dissolse, e la proposta venne concretizzata nel 1993, per iniziativa dei rispettivi ministeri degli Esteri, con la costituzione di due commissioni, una italo-croata e l’altra italo-slovena.

La commissione italo-slovena

La prima commissione si arenò quasi subito20, mentre la seconda21 riuscì a produrre nel 2000 un rapporto22 che ricostruiva in maniera sostanzialmente equilibrata la storia comune fra il 1880 e il 1956. Dopo aver ricordato la politica di “distruzione integrale dell'identità nazionale slovena e croata” portata avanti dall’Italia nel periodo fra le due guerre, e le violenze a danno degli sloveni durante la Seconda guerra mondiale, dall’internamento in campi di concentramento, all’incendio di villaggi, alla fucilazione di ostaggi, gli autori passano a parlare delle violenze subite dagli italiani ad opera degli jugoslavi subito dopo l’armistizio del 1943 e dopo la fine della guerra, nel 1945, chiarendo il duplice significato di queste violenze, come conseguenza dell’occupazione italiana ma anche come strumento di un piano politico volto all’annessione di quelle zone alla Jugoslavia:

| Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per la violenza fascista e di guerra ed appaiono in larga misura il frutto di un progetto politico preordinato, in cui confluivano diverse spinte: l'impegno ad eliminare soggetti e strutture ricollegabili (anche al di là delle responsabilità personali) al fascismo, alla dominazione nazista, al collaborazionismo ed allo stato italiano, assieme ad un disegno di epurazione preventiva di oppositori reali, potenziali o presunti tali, in funzione dell'avvento del regime comunista, e dell'annessione della Venezia Giulia al nuovo Stato jugoslavo23. |

Esumazione di salme da una foiba. Immagine di apertura Rai 1, del 10 febbraio 2012

Nelle scuole italiane si comincia a studiare meglio il Novecento

Altri elementi sopraggiunsero in quegli anni ad animare il dibattito sulla storia recente dell’Italia. In primo luogo la decisione del ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer, che nel 1996 stabilì che il programma di storia dell’ultimo anno della scuola medie e della scuola secondaria superiore venisse dedicato al solo Novecento, mentre fino ad allora si studiava anche l’Ottocento24. Questo notevole ampliamento dello studio della storia contemporanea riaccese l’annosa polemica sull’opportunità di insegnare la storia contemporanea, una polemica tutta italiana, che aveva avuto origine nell’immediato dopoguerra, quando, nel corso della defascistizzazione della scuola, condotta dalla Sotto-commissione per l’educazione della Commissione Alleata di Controllo, venne sospeso l’insegnamento della storia successiva alla fine della Prima guerra mondiale, che nei manuali era la parte più intrisa di ideologia fascista25. Questa decisione doveva essere una misura d’emergenza in attesa di nuovi manuali ispirati a principi democratici, ma venne mantenuta fino al 1960, creando una situazione del tutto inedita, e paradossale, nella scuola italiana. Il fatto era che il fascismo e la Resistenza erano temi scottanti, su cui la Democrazia Cristiana, dopo aver estromesso i socialisti e i comunisti dal governo dal 1947, preferiva stendere un velo di silenzio, in un’ottica moderata. La sinistra, che stava all’opposizione, ne reclamava invece lo studio, anche per combattere nostalgie fasciste. Solo con il mutare del clima politico e la prima apertura a sinistra lo studio degli anni più recenti venne reintrodotto nei programmi, ma la divisione fra destra e sinistra sull’opportunità di insegnare la storia contemporanea non svanì mai, e appunto riemerse vivacemente in occasione in occasione del decreto di Berlinguer. Fra i fautori, a sinistra, Vittorio Foa affermava l’importanza di uno studio attento del Novecento nella formazione dei giovani: “Gli studenti devono studiare questo secolo per capire il rapporto fra il ricordo del passato e il futuro della loro vita”26. Fra gli oppositori, a destra, Indro Montanelli scriveva invece: “Esistono dei testi scolastici di Storia contemporanea dei quali ci si possa fidare come equilibrio e imparzialità? Non ne conosco27”.

La polemica divenne particolarmente rovente a causa della profonda crisi politica che l’Italia stava attraversando in quegli anni, con la fine o la profonda trasformazione di partiti storici come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano e il Partito Comunista Italiano, e la nascita di nuovi partiti come la Lega Nord e Forza Italia. Il Movimento Sociale Italiano si trasformò in Alleanza Nazionale e grazie all’alleanza con Forza Italia arrivò per la prima volta della sua storia al governo. In questa nuova fase politica, questo partito cercò naturalmente anche una legittimazione del proprio passato, attraverso l’attacco al paradigma antifascista28, che permeava l’insegnamento della storia, indipendentemente dall’orientamento marxista, liberale o cattolico degli autori dei manuali. In particolare vennero denunciati, anche con libri di grande diffusione come quelli del giornalista Giampaolo Pansa29, i crimini commessi dai partigiani, in particolare subito dopo la fine del conflitto, e si rivendicò dignità anche per i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, nella quale qualcuno dei membri più anziani di Alleanza Nazionale aveva militato, con l’argomento che anche loro si erano battuti per la Patria. In tal modo si voleva eliminare uno storico conflitto, da cui era nata la Repubblica, e promuovere una pacificazione nazionale.

La battaglia sui libri di testo

Uno dei momenti più aspri della polemica, che investì direttamente l’insegnamento della storia, fu l’autunno del 2000, quando, il 9 novembre, il Consiglio della regione Lazio, di cui era presidente Francesco Storace, di Alleanza Nazionale, approvò una mozione in cui accusava i manuali di storia per la scuola superiore di mistificare la storia italiana, con una faziosità mirante a alimentare “uno scontro generazionale” e a impedire “la ricostruzione di un'identità nazionale comune a tutti i cittadini italiani e l'affermarsi di un sentimento di autentica pacificazione nazionale”. La mozione lamentava poi la mancanza in Italia di un’autorità di controllo sui libri di testo, e per ovviare almeno parzialmente a questa carenza impegnava il presidente a istituire una commissione di esperti che svolgesse un'analisi attenta dei testi scolastici evidenziandone carenze o ricostruzioni arbitrarie, nonché a promuovere la scrittura di nuovi libri di testo da diffondere nelle scuole della regione.

Nella mozione si faceva riferimento ad un opuscolo di poche pagine30 diffuso poco tempo prima dai militanti di Azione Studentesca, un’organizzazione di Alleanza Nazionale, nel quale, con argomentazioni molto elementari si denunciavano alcuni fra i più diffusi manuali di storia per le scuole secondarie superiori come inquinati dall’ideologia di sinistra, che portava la maggior parte di loro a tacere dei massacri delle foibe e, nei rari casi in cui ne parlavano, a negare a questi massacri il carattere di pulizia etnica antitaliana. In particolare quest’accusa veniva rivolta al Camera-Fabietti31, insieme a quella di rifiutare esplicitamente di mettere sullo stesso piano etico-politico partigiani e repubblichini. Oltre che a queste vicende, gli autori davano ancor maggiore attenzione agli eventi più recenti della storia italiana, dagli anni del terrorismo al governo Berlusconi, accusando molti manuali di fare solo propaganda elettorale.

Immediatamente altri consigli regionali governati dalla destra votarono iniziative analoghe, scatenando un’immediata valanga di furibonde reazioni negative non solo da parte di esponenti politici di sinistra, ma anche più in generale fra gli storici e nel mondo della scuola. In effetti, non era solo l’attacco al paradigma antifascista a suscitare indignazione, ma anche l’idea di un controllo sui libri di testo, che era stato abolito dopo la fine del fascismo. In proposito il Presidente del Consiglio Giuliano Amato affermò con chiarezza, nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati, che si tenne il 15 novembre, che nessun organismo pubblico deve interferire in materia di testi scolastici, e che la commissione prevista nella mozione rappresentava “una forma di censura dissuasiva invece che proibitiva” che può avere “un effetto omologante pericolosissimo su quella che deve rimanere una dialettica tra libertà, tra autori, tra insegnanti e autori e tra insegnanti e studenti”32. Di fronte a questa levata di scudi, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, al momento all’opposizione, che pur aveva salutato la mozione della regione Lazio rallegrandosi del fatto che “i nostri figli non dovranno … più studiare su testi di storia con deviazioni marxiste”, preferì fare marcia indietro, affermando che bisognava stare attenti a non passare dalla parte del torto “offrendo pretesti di critica” agli avversari33, preoccupato evidentemente di un riflesso negativo di queste proteste sulla prossima campagna elettorale. E tutta l’iniziativa finì nel dimenticatoio.

Un caso esemplare: Il manuale di Camera e Fabietti

Ormai, sotto la spinta di nuove ricerche storiche e polemiche politiche e culturali, anche il mondo della scuola cominciava ad occuparsi delle vicende del confine orientale. Il confronto fra i manuali per le scuole secondarie superiori fino alla metà degli anni ’90 e quelli successivi è eloquente. Ad esempio, il Camera-Fabietti, nella terza edizione del 1987, presentava solo una cartina con una breve didascalia che sottolineava come dopo la Seconda guerra mondiale l’Italia avesse perso quasi tutte le acquisizioni fatte dopo la Prima guerra mondiale, con l’eccezione di Trieste, Gorizia e Monfalcone34. Nella successiva edizione di questo manuale, del 1999, si trova una nuova scheda (firmata da Camera) dal titolo Foibe e Risiera di San Sabba, lunga ben 5 pagine35, a riprova della nuova attenzione a quegli eventi, ma senza la completezza e l’equilibro dell’informazione, che caratterizzava invece il dossier della rivista I viaggi di Erodoto. Camera si sofferma in primo luogo sulla politica di italianizzazione forzata delle popolazioni slave nei territori annessi dopo la Prima guerra. Passando però alla Seconda guerra mondiale, egli presenta le violenze italiane in maniera del tutto minimizzatrice e fuorviante, addirittura eufemistica:

| al presidio delle terre balcaniche occupate e alla lotta contro i partigiani slavi parteciparono più di trenta divisioni italiane, che nell’adempimento di questa sciagurata funzione certo non ci attirarono le simpatie dei popoli assoggettati36. |

A questa carente informazione ne segue una più precisa sulla Risiera di San Sabba, un campo di concentramento ed eliminazione presso Trieste, dove furono sterminati a migliaia non solo ebrei, ma anche e soprattutto oppositori politici, resistenti e partigiani sloveni e croati, che fu installato dai tedeschi quando, dopo l’armistizio italiano, assunsero il controllo della regione, ma di cui anche le autorità repubblichine furono corresponsabili. Con queste due informazioni, di peso molto ineguale, Camera spiega il risentimento degli sloveni nei confronti degli italiani. E passa poi a descrivere le violenze subite da questi ultimi, distinguendo due fasi: la prima immediatamente successiva all’armistizio dell’8 settembre 1943, nei pochi giorni di vuoto di potere prima che i tedeschi prendessero il controllo della zona, e durante i quali furono uccise fra le 500 e le 700 persone. L’autore spiega questi eventi come una conseguenza di uno “sfogo dell’ira popolare sloveno-croata contro gli italo-fascisti”, senza quel disegno politico preordinato che invece caratterizzò la violenze della seconda fase, nel maggio-giugno del 1945. Camera analizza qui con inusuale dovizia di documenti le intenzioni di Tito di annettere alla Jugoslavia tutta la Venezia Giulia, e quindi la decisione di combattere non solo contro gli italiani fascisti e responsabili di crimini di guerra, ma anche contro gli italiani antifascisti, come i rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Trieste, che volevano che quelle zone rimanessero all’Italia, e che in quanto tali erano automaticamente nemici dell’armata liberatrice jugoslava. Chiara e documentata è anche la denuncia delle responsabilità del Comitato cittadino del partito comunista di Trieste, il quale nel 1944 uscì dal CLN per appoggiare la politica di Tito. Si noti, a margine, quanto sia grossolana e infondata l’accusa mossa all’autore dall’opuscolo di Azione studentesca di negare la dimensione etnica delle violenze antitaliane. Sul numero delle vittime di questa seconda fase l’autore non si pronuncia, rilevando l’incertezza dei dati, e denunciando la strumentalizzazione politica fattane dalla destra italiana, ma anche la negazione della gravità di quegli eventi da parte di chi, nella sinistra italiana, diceva che in quelle terre si era solo fatta giustizia. Insomma, una posizione che prendeva nettamente le distanze da entrambe le parti.

I manuali italiani degli ultimi venti anni

I manuali italiani, dunque, cominciano a parlare di foibe nel corso degli anni ’90 (per quanto prima della querelle sui libri di testo che abbiamo appena ricordato). Difficile darne conto completamente, dato il loro altissimo numero e, soprattutto, considerando il fatto che gli editori ne presentano versioni nuove a ripetizione. Esaminandone alcuni, si scopre che, in realtà, la vera storia occultata non è quella delle foibe, quanto piuttosto quella del comportamento degli italiani in Slovenia. A volte, si cita solo “la brutale dominazione nazifascista”, senza ulteriori dettagli. Si parla di «programma di distruzione delle identità», e di “eliminazione delle istituzioni nazionali slovene e croate”. Si spiega che il solo sentimento di vendetta non basta a spiegare questa tragedia e si fa riferimento a un non meglio precisato intreccio complesso di fattori. Si ricorda il sentimento anti-italiano, diffuso nel mondo slavo ben prima della seconda guerra mondiale. Si denuncia l’opera di “fascistizzazione anche violenta”. Ma le descrizioni più dettagliate sono riservate al comportamento slavo:

| I partigiani comunisti jugoslavi … facevano ben poche distinzioni fra fascisti e italiani; … essi consideravano l’intera popolazione italiana come nemica e procedettero a massacri contro i civili, che gettavano, già uccisi o ancora vivi, con mani e piedi legati, nelle foibe, le profonde cavità carsiche del terreno. Il loro intento era non solo di ripulire il territorio dai fascisti, ma di costringere l’intera popolazione di lingua italiana all’esodo. Anni dopo la fine della guerra si procedette al parziale recupero dei resti degli “infoibati”, sicuramente diverse migliaia. Gli esuli dalla Venezia Giulia furono 300.00037 |

Fra i rari esempi di trattazione equilibrata, citerei il recente manuale di Alberto Mario Banti. Questi, infatti, oltre a parlare delle foibe, descrive, anche se sommariamente e senza citare singoli episodi, la politica repressiva italiana sia in Grecia che in Jugoslavia, fatta di rastrellamenti, esecuzioni di civili sospetti di appoggiare i partigiani, distruzione di villaggi e deportazioni, e cita anche in generale Roatta38. Banti inserisce la repressione italiana nel più generale contesto della “guerra contro i civili”, che caratterizzò in vario modo il comportamento delle truppe tedesche e italiane, e delle cui vittime egli dà un sommario bilancio nei vari teatri di guerra, soffermandosi peraltro sugli episodi di cui furono responsabili i tedeschi.

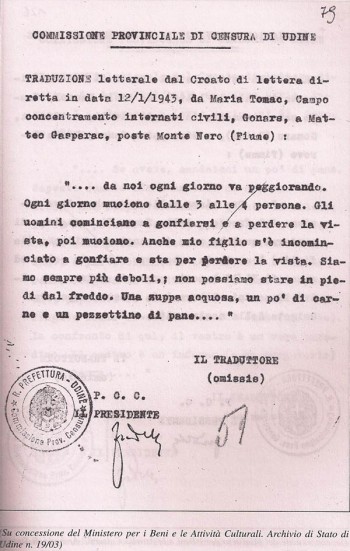

Lettera censurata di un internato croato nel campo di Gonars.

Lettera censurata di un internato croato nel campo di Gonars.

La Giornata del Ricordo

Il quadro distorto e manchevole, che la manualistica mette in evidenza, rischia di essere aggravato dall’intervento della politica sulla storia e sul suo insegnamento. Infatti il Parlamento italiano ha istituito nel 2004 la celebrazione di una “Giornata del Ricordo” per commemorare le foibe e l’esodo degli Italiani dall’Istria e dalla Dalmazia39, e fra queste celebrazioni la legge prevede “iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”. Il dibattito parlamentare su questa legge, che è stata votata non solo dalla maggioranza di centro-destra al governo, che l’ha proposta, ma anche da buon parte dell’opposizione di sinistra, con l’eccezione dei partiti della Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, si è concentrato sulle violenze subite dagli italiani, e solo pochi sono stati i riferimenti al contesto generale e alle violenze subite in precedenza dagli jugoslavi, riferimenti peraltro viziati da quella imprecisione e genericità già lamentata a proposito di vari manuali di storia. Nel corso del dibattito alla Camera dei Deputati, tenuto il 10 febbraio 2004, Pietro Fassino, segretario dei Democratici di Sinistra, si limitò a parlare di “misfatti” e “angherie” commessi durante l’occupazione italiana, precisando che comunque a suo avviso non potevano giustificare le successive violenze commesse contro gli italiani40. Il giorno scelto per questa celebrazione è stato il 10 febbraio, anniversario della firma del Trattato di Parigi che nel 1947 assegnò l’Istria alla Jugoslavia.

Questa scelta della politica italiana è in continuità con la decisione presa dal ministero degli Esteri di non pubblicare il rapporto della commissione italo-slovena41, nonostante la raccomandazione dei due copresidenti, raccomandazione che venne invece accolta dall’omologo ministero sloveno. Con la legge sulla “giornata del ricordo” la politica italiana ha così vanificato il senso del lavoro degli storici: superare le memorie contrapposte con un discorso storico comune. E così facendo ha smentito proprio le sue buone intenzioni iniziali. La Slovenia, peraltro, ha finito per seguire la stessa strada dell’Italia, cadendo nella provocazione e decidendo di contrapporle una sua celebrazione.

La comunità slava triestina era corposa, oltre 50 mila abitanti. Aveva teatri, centri culturali, bar e scuole. Qui è il Narodni Dom, incendiato dai fascisti nel 1920

La comunità slava triestina era corposa, oltre 50 mila abitanti. Aveva teatri, centri culturali, bar e scuole. Qui è il Narodni Dom, incendiato dai fascisti nel 1920

Si proposero dapprima date che ricordavano le violenze italiane, come l’anniversario dell’incendio del Narodni Dom di Trieste, la Casa del Popolo slava, compiuto nel 1920 da nazionalisti italiani, o la fucilazione di cinque sloveni condannati nel 1930 dal Tribunale Speciale42, ma alla fine si scelse una data che commemorava una vittoria slovena, il 15 settembre del 1947, quando entrò in vigore quello stesso Trattato di Parigi che assegnava alla Jugoslavia il Primorska, cioè il litorale adriatico43. Così, lo stesso trattato viene celebrato in Italia e in Slovenia, ma in date diverse e con segno opposto.

La scuola e la Giornata del Ricordo

Importante, a questo punto, è vedere come reagisce la scuola italiana all’imposizione di celebrare il 10 febbraio. Si è visto come i manuali di storia tendano per lo più ad una rappresentazione squilibrata dell’intera vicenda, e questa tendenza può essere facilmente aggravata dalla legge del 2004. Un volume pubblicato nel 2010 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca44, che presenta un quadro di iniziative prese nelle scuole, conferma che nei vari interventi didattici ci si è concentrati solo sulle violenze subite dagli italiani. E simile impostazione ha il materiale didattico prodotto dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea45. In senso opposto va peraltro l’iniziativa congiunta presa nel 2007 dalla giunta provinciale di Roma (allora di centro-sinistra) e dal Liceo scientifico statale “P. Paleocapa” di Rovigo, con due convegni, i cui atti sono stati poi pubblicati in un unico volume46. L‘iniziativa è stata posta esplicitamente in continuità con i lavori della commissione italo-slovena, ed ha riunito storici italiani, sloveni e croati, che hanno composto un quadro a più voci su tutti gli aspetti principali di quelle vicende a partire dalla metà dell’Ottocento.

Il problema di un insegnamento equilibrato delle vicende del confine orientale dell’Italia è dunque ancora lontano dalla soluzione, e va notato che anche la manualistica slovena mostra uno squilibrio, di segno opposto a quello della manualistica italiana, portando l’attenzione sull’occupazione italiana e ignorando le violenze antitaliane, come si rileva ad esempio in uno dei manuali più diffusi, quello di Božo Repe47. La ricerca storica congiunta ha compiuto passi molto importanti, ma la politica, dopo iniziali aperture, è tornata a contrapposizioni strumentali, che probabilmente hanno una maggiore efficacia là dove, come in Slovenia, i manuali scolastici sono sottoposti al controllo delle autorità ministeriali.

D. La didattica. Qualche avvertenza

Per avviare un buon approfondimento sul tema è opportuno, al principio, sincerarsi che gli allievi padroneggino alcuni concetti, utili sempre per la correttezza del ragionamento storico, ma indispensabili in temi caldi, come questo48. Ad esempio: i ragazzi (come molti adulti) tendono a ragionare in termini di “colpevoli”. Gli storici, invece, parlano di cause, individuano responsabilità a diversi gradi. E’ opportuna la distinzione, dal momento che occorre aiutare gli allievi a separare il piano giuridico (e politico) da quello storico. Inoltre, questo argomento richiama con insistenza parole/concetti quali “identità”, “memoria collettiva”, “memoria condivisa”, “etnia”, “confini” e così via. Si faccia attenzione, in questi casi, al fatto che questi termini designano dei processi di costruzione politica: non indicano dati “naturali” o “essenziali” di una popolazione, come spesso si crede. La vicenda delle foibe, in particolare, è anche un momento di costruzione identitaria, sia pure con tempi e modalità diversi, da entrambi i fronti; ed è stata un argomento per tracciare e rendere definitivi dei confini. Questo vuol dire che una buona trattazione di questo tema implica una programmazione accurata precedente, dal momento che è impossibile avviare l’apprendimento di questo complesso di termini in una sola unità didattica. In mancanza di questi prerequisiti, il docente deve mettere nel conto il fatto che gli allievi tenderanno a usare questi concetti nella forma stereotipata, consueta nella società, e rafforzata purtroppo dal dibattito pubblico.

Recupero di resti umani dalla foiba di Vines, località Faraguni, presso Albonad’Istria negli ultimi mesi del 1943, Dahttp://www.dismappa.it/giorno-del-ricordo-2013/, che riporta le iniziative ufficiali del comune di Verona in occasione della giornata della memoria del 2013. Vi si riporta una ricca documentazione, che si sforza di essere equilibrata fra le tesi della Kersevan, definita “negazionista” e la testimonianza, molto contestata da parte storica, di Graziano Udovisi, testimone “infoibato”.

Recupero di resti umani dalla foiba di Vines, località Faraguni, presso Albonad’Istria negli ultimi mesi del 1943, Dahttp://www.dismappa.it/giorno-del-ricordo-2013/, che riporta le iniziative ufficiali del comune di Verona in occasione della giornata della memoria del 2013. Vi si riporta una ricca documentazione, che si sforza di essere equilibrata fra le tesi della Kersevan, definita “negazionista” e la testimonianza, molto contestata da parte storica, di Graziano Udovisi, testimone “infoibato”.

Per comprendere storicamente il fatto “foibe”, occorre contestualizzarlo. I processi cognitivi sono fondamentalmente due. Il primo “verticale”, inserisce la strage in una retta cronologica. Questa attività serve a ricostruire una catena, sicuramente non lineare ma complessa, di relazioni, che aiuta a mettere in prospettiva questa tragedia. Un primo strumento (oltre alle conoscenze eventualmente riportate nel manuale) possono essere la cronologia riportata sopra e i dati sul popolamento e sulla complessità della storia regionale. Il secondo modo per contestualizzare un fatto è “orizzontale”. Occorre disporre “le foibe” sul tavolo dei fenomeni simili. In questo caso, quelli che caratterizzano l’immediato dopo-guerra, con le vendette, le espulsioni e gli eccidi di massa, a danno sia dei fascisti e dei nazisti, ma soprattutto delle popolazioni civili. A seguito di questo processo drammatico, oltre dieci milioni di civili furono cacciati dalle loro terre. Tedeschi dalla Polonia e dalla Cechia, ungheresi e rumeni dalla Jugoslavia, italiani dall’Istria. Si contarono oltre due milioni di vittime. La contestualizzazione è fondamentale sia per capire il fatto delle foibe, sia per discuterne in classe, evitando gli equivoci del dibattito pubblico, che tende a inserire nella stessa categoria di “massacro”, eccidi storicamente diversi, quali quelli perpetrati dal nazismo durante la guerra e quelli a danno delle popolazioni sconfitte, dopo la guerra. Alcuni storici, di recente, dilatano i tempi, includendo in questi processi di migrazione forzata una cronologia che risale a metà ottocento49.

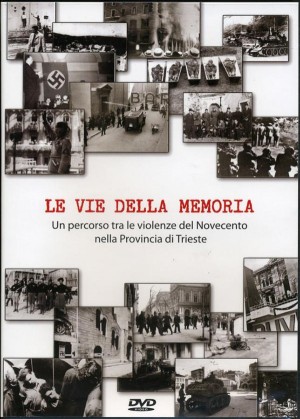

L’istituto Storico della Resistenza di Trieste pubblica fra l’altro un dvd con una ricca documentazione, ben equilibrata, sulle violenze italiane e slave

Tuttavia, il “fatto” foibe è ormai inseparabile dal processo di rimozione/rimemorizazione, attraverso il quale è giunto fino a noi. Il complesso delle notizie (film, documentari, denunce, memoriali e diari, interviste, biografie, articoli di giornale e, infine, l’intero circuito mediatico-digitale) è lo strumento fondamentale attraverso il quale questo processo si è attivato. Questa consapevolezza è vitale, per il docente che voglia avviare gli allievi alla sua comprensione. Infatti, le cosiddette “fonti”, alle quali gli studenti rischiano di abbeverarsi sono le stesse protagoniste del processo di rielaborazione dell’evento. Queste attivano un complicato gioco di rimandi all’interno del quale ci si perde facilmente. Un gioco che non si basa più sugli eventi del passato, così come riusciamo a ricostruirli, ma sulla reinterpretazione di quei fatti. O meglio, su dei “fatti interpretati”. Su dei “fattoidi”, come qualche volta si dice, quando si parla di media. Quindi, l’eccidio diventa – di volta in volta: “pulizia etnica”, “massacro comunista” e così via. Pensiamo di analizzare una tragedia della seconda guerra mondiale, e ci troviamo, senza saperlo, a discutere – invece – dell’opinione di questo giornalista o di quell’uomo politico.

Tenere, dunque, le strade separate quanto più possibile (per quanto esse si intreccino inevitabilmente, come abbiamo visto nella ricostruzione di Luigi Cajani). Da una parte la strada della rielaborazione politico/sociale; dall’altra quella della ricostruzione storica. Sono diverse fra di loro non per la passione politica che le attraversa. Anche gli storici hanno le loro appartenenze. Sono diverse per tanti motivi. Quello che qui sottolineo è dato dagli scopi: lo storico vuole ricostruire un fatto. Può fare questo lavoro bene o male. Ma il suo obiettivo, quale che sia la sua appartenenza, è conoscitivo. Il politico o l’operatore dei media vogliono altro: convincere, interessare, stupire, scandalizzare, rassicurare. Obiettivi legittimi, che qui non contesto. Sottolineo solo che sono altri, rispetto all’obiettivo fondamentale e assoluto della conoscenza.

Due mestieri diversi. E conseguentemente, opere diverse e procedimenti diversi per costruirle.

Come fare a tenerli separati? Certamente, pretendere di riuscirvi con una sola unità didattica, e per giunta su un tema scottante come questo, è chiedere troppo. Si tratta di obiettivi di lungo periodo, che vanno accuratamente preparati nel corso del curricolo, soprattutto attraverso qualche attività di laboratorio, che insegni agli allievi (concretamente) che cosa vuol dire lavorare con dei documenti, cimentarsi nell’attività di ricostruzione di un fatto.

Tuttavia, nella prassi didattica internazionale, si è trovato che un buon sistema per affrontare questi temi caldi è quello della didattica controversiale: insegnare a discutere, o meglio insegnare le regole della discussione storica. Una o più tesi da sostenere50. Degli argomenti e dei documenti come prove da citare nelle proprie argomentazioni. Il prof svolge il ruolo di regolatore della controversia. Al termine del lavoro non è importante osservare chi vince e chi perde, quanto ritornare sulla discussione stessa per valutarne la regolarità e per osservare la differenza fra questa e il talk show, nel quale gli argomenti si sovrappongono e i giudizi si confondono con i fatti.

A differenza del talk show, infine, nel quale non vale nessun principio di auctoritas, se non la capacità di realizzare una performance (in fin dei conti si tratta di uno spettacolo), il dibattito storico ruota intorno al riconoscimento scientifico dello storico. Alle sue capacità e alla considerazione che le sue tesi riscuotono presso i colleghi. Per questo, gli storici (che troverete citati in abbondanza nel testo di Cajani) sono i punti di riferimento di chiunque voglia accedere al processo di ricostruzione del passato. Quindi, la conclusione più idonea di una unità controversiale è la lettura diretta di un brano storiografico appropriato. Lo si apprezzerà più a fondo, dopo aver sperimentato il fuoco di un dibattito.

Per quanto riguarda questa “cassetta di strumenti”, penso che la chiusura migliore siano le parole con le quali Filippo Focardi finisce il suo libro sul “cattivo tedesco e il bravo italiano”:

| “Nel luglio 2010 ha avuto grande significato politico e simbolico l’incontro a Trieste fra il presidente Giorgio Napolitano, il presidente sloveno Danilo Türk e quello croato Ivo Josipović in occasione del concerto diretto dal maestro Riccardo Muti eseguito in piazza unità d’Italia da un’orchestra di musicisti dei tre paesi. Prima del concerto, come atto di reciproca riconciliazione i tre presidenti hanno deposto una corona di fronte alla lapide che ricorda l’incendio del Narodni Dom la Casa del Popolo slovena data alle fiamme nel 1920 dai nazionalisti italiani (poco dopo confluiti nel fascismo), recandosi poi insieme a rendere omaggio al monumento che ricorda l’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia (…) Nell’occasione, i due presidenti (italiano e croato) hanno ricordato sia “la tragedia delle vittime del fascismo italiano” sia le vittime “della folle vendetta delle autorità postbelliche dell’ex-Jugoslavia” (…) |

Un internato nel campo di Arbe.

| Ma insieme ai gesti simbolici, e prima ancora di essi, servirebbe una ben maggiore diffusione della conoscenza della nostra storia, a partire dalle scuole. E’ doveroso che gli studenti conoscano Sant’Anna di Stazzema e Monte Sole, come Auschwitz e le foibe, ma dovrebbero sapere anche che cosa hanno rappresentato Domenikon (in Grecia) e Raab (Arbe), per non dire di Debrà Libanos in Etiopia. Allo stesso modo può avere un valore formativo che venga loro additato l’esempio di un Giorgio Perlasca, ma non dovrebbero essere taciute le colpe di un Rodolfo Graziani o di un Mario Roatta. Anche così si costruisce una memoria europea fondata sull’etica della responsabilità e aperta alla dimensione globale e multietnica delle società in cui viviamo, al di là di una memoria nazionale finora centrata su se stessa, vittimistica e autocelebrativa”51 |

|

|

| Il sacrario di Basovizza | Il memoriale di Gonar |

Note

- Il testo è ricavato in gran parte da un contributo di Luigi Cajani, che io ho ridotto e organizzato: Luigi Cajani, Die Ostgrenze Italiens im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte zwischen Politik und Schule, in Patrick Ostermann, Claudia Müller, Karl-Siegbert Rehberg (Hg.), Der Grenzraum als Erinnerungsort. Über den Wandel zu einer postnationalen Erinnerungskultur in Europa, Bielefeld, transcript Verlag, 2012, pp. 153-170. Le immagini sono ricavate da internet e si intendono controllate al 10 febbraio 2013.

- Franco Cecotti, Raoul Pupo, Il confine orientale. Una Storia rimossa, in “I viaggi di Erodoto”, 12, 34, 1998, pp. 88-150 (con la riproduzione del contributo fondamentale di Carlo Schiffrer, Sguardo storico sui rapporti fra italiani e slavi nella Venezia Giulia, pp. 127-150).

- Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Laterza, Bari 2013, p. 132.

- Cfr. Filippo Focardi, La questione della punizione dei criminali di guerra in Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 80 (2000), pp. 543-624.

- Gianna Fregonara, Cervetti: così noi del Pci arrivammo al negazionismo, in “Corriere della Sera”, 12.2.2007.

- Mario Roatta, Otto milioni di baionette, L'esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944, Milano, A. Mondadori, 1946.

- Giacomo Zanussi, Guerra e catastrofe d’Italia. 1: giugno 1940-giugno 1943, Roma, Corso [1945].

- Salvatore Loi, Le operazioni delle unità italiane in Jugoslavia (1941-1943), Roma, Ufficio storico SME 1978

- Teodoro Sala, Occupazione militare e amministrazione civile nella «provincia» di Lubiana (1941-1943), in Enzo Collotti, Teodoro Sala, Giorgio Vaccarino, L’Italia nell’Europa danubiana durante la seconda guerra mondiale, Milano, Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, 1967, pp. 73-93.

- Pietro Brignoli, Santa Messa per i miei fucilati, Milano, Longanesi, 1973.

- Giacomo Scotti, “Bono taliano” Gli italiani in Jugoslavia (1941-43), Milano, La Pietra, 1977.

- In particolare i quattro volumi dell’opera Gli italiani in Africa orientale, pubblicati dall’editore Latera fra il 1976 e il 1987.

- Gli Italiani in Libia, due volumi pubblicati da Mondadori nel 1997.

- Eric Salerno, Genocidio in Libia. Le atrocità nascoste dell'avventura coloniale (1911-1931), Milano, SugarCo, 1979.

- Giuseppe Mayda, Cinquant’anni fa, in Abissinia, in “La Stampa”, 13.7. 1985; Ugo Buzzolan, Com’era buio quel posto al sole, in “La Stampa”, 3.10.1985; Arminio Savioli, Guerra d’Etiopia Vietnam italiano, in “l’Unità”, 3.10.1985; Beniamino Placido, 19 salve di cannone. E Craxi ringraziò: Africa, ciao, in “la Repubblica” 6/7.10.1985.

- Cfr. Nevenka Troha, La questione delle “foibe” negli archivi sloveni e Italiani, in Jože Pirjevec, Foibe. Una storia d’Italia, Torino, Giulio Einaudi editore, 2009, pp. 245-294, qui pp. 245 s.

- Tone Ferenc, La provincia “italiana” di Lubiana. Documenti 1941-1942, Udine, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, 1994.

- Marco Cuzzi, L’occupazione italiana della Slovenia (1941-1943), Roma, Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio storico, 1998.

- Si vedano: L’Italia fascista potenza occupante: lo scacchiere balcanico, dossier monografico a cura di Brunello Mantelli in “Quale storia”, XXX, n. 1, giugno 2002; Davide Rodogno, Il Nuovo Ordine Mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino, Bollati Boringhieri, 2003; Costantino di Sante (a cura di), Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Verona, ombre corte, 2005; Davide Conti, L'occupazione italiana dei Balcani. Crimini di guerra e mito della "brava gente" (1940-1943), Roma, Odradek, 2008; Elena Aga Rossi, Maria Teresa Giusti, Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani, Bologna, Società editrice il Mulino, 2011; Amedeo Osti Guerrazzi, L’Esercito italiano in Slovenia 1941-1943. Strategie di repressione antipartigiana, Roma, Viella, 2011.

- Va peraltro segnalato il successo di una contemporanea iniziativa congiunta della Società di Studi Fiumani di Roma e dello Hrvatski Institut za Povijest di Zagabria, sulle vittime italiane a Fiume, che rivestiva anche un carattere di ufficialità politica, avendo avuto l’alto patronato del Presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro e l’approvazione del Presidente della Repubblica di Croazia Franjo Tudman. Ne è scaturito un volume bilingue: Amleto Ballarini, Mihael Sobolevski (a cura di), Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni (1939-47) - Žrtve talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939-1947), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2002.

- All’inizio la Commissione comprendeva per la parte italiana Sergio Bartole (copresidente), Fulvio Tomizza, Lucio Toth, Fulvio Salimbeni, Elio Apih, Paola Pagnini e Angelo Ara. Per diversi motivi si sono avute le dimissioni del copresidente, sostituito da Giorgio Conetti, e di Fulvio Tomizza e Elio Apih, sostituiti con Marina Cataruzza e Raoul Pupo. Per la parte slovena furono nominati Milica Kacin Wohinz (copresidente), France Dolinar, Boris Gombac, Branko Marušic, Boris Mlakar, Nevenka Troha e Andrej Vovko. Boris Mlakar si dimise dapprima e fu sostituito da Aleksander Vuga, ma rientrò successivamente in seguito alle dimissioni di Boris Gombac.

- Relazione della Commissione italo-slovena sui rapporti fra i due Paesi fra il 1880 e il 1956, in “Storia contemporanea in Friuli”, XXX (2000), n. 31, pp. 9 – 35, qui p. 28. Il testo sloveno in Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956. Porocilo slovensko - italijanske zgodovinsko - kulturne komisije (Koper - Capodistria, 25. julij 2000), Ljubljana, Nova revija, 2001.

- Relazione della Commissione italo-slovena …, cit., p. 28

- Ministero della Pubblica Istruzione, Decreto n 682 del 4.11.1996: Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia.

- Cfr. Sotto-commissione dell’Educazione della Commissione Alleata in Italia, La politica e la legislazione scolastica in Italia dal 1922 al 1943, con cenni introduttivi sui periodi precedenti e una parte conclusiva sul periodo post-fascista…, Garzanti, 1947, p. 389.

- M. Ajello, Cari ragazzi, finalmente scoprirete un secolo. Il vostro, in “Il Messaggero”, 1 ottobre 1996.

- Il progetto Berlinguer? Che brividi! (La stanza di Montanelli), in “Corriere della Sera”, 5 ottobre 1996.

- Per una ricostruzione generale si veda Sergio Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Torino, Giulio Einaudi editore, 2004.

- Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, Milano, Sperling & Kupfer, 2003.

- Quando la storia diventa una favola... sinistra!, s.n.t.

- L’edizione qui presa in esame è Augusto Camera, Renato Fabietti, Elementi di storia. XX secolo, quarta edizione, Bologna, Zanichelli, 1999.

- Camera dei Deputati- XIII Legislatura, Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 811 del 15.11.2000.

- Wanda Valli, Berlusconi sulla scuola “No ai testi marxisti” ,in “la Repubblica”, 13.11.2000.

- Augusto Camera, Renato Fabietti, L’età contemporanea, Bologna, Zanichelli, 1987, p. 1373.

- Augusto Camera, Renato Fabietti, Elementi di storia. XX secolo, Bologna, Zanichelli, 1999, pp. 1564-1568.

- Ivi, p. 1565.

- Questo brano, da considerarsi solo esemplare, è tratto da Adriano Prosperi, Paolo Viola, Corso di storia. Il secolo XX, Milano, Einaudi scuola, 2000, pp. 224 e 231. Gli altri manuali presi in considerazione sono: Alberto De Bernardi, Scipione Guarracino, La conoscenza storica. Manuale. 3. Il Novecento, Milano, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2000; A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, documenti. storiografia. Il mondo contemporaneo, Roma – Bari, Editori Laterza, 19941, p. 951; Luca Baldissara, Stefano Battilossi, Corso di storia e percorsi di approfondimento, nuove edizione, con temi di educazione civica e lezioni di metodo. Volume 3, il Novecento, Firenze, Sansoni per la Scuola, 2003; Massimo Cattaneo, Claudio Canonici, Albertina Vittoria, Manuale di storia. Il Novecento e il nuovo millennio, Bologna, Zanichelli, 2009, pp. 375 s; Pietro Cataldi, Ennio Abate, Sara Luperini, Lidia Marchiani, Cinzia Spingola, Di fronte alla storia. Eventi, persone, luoghi fra passato e presente. 3. Il Novecento e oltre (dal 1914 a oggi), Palermo, G. B. Palumbo editore, 2009, p. 238

- Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Manuale di storia. 1870-oggi, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008, pp. 455 s.

- Legge 30 marzo 2004, n. 92: Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, in “Gazzetta Ufficiale” n. 86, 13.4.2004.

- Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XIV Legislatura — Discussioni — Seduta dell’11 febbraio 2004 — N. 422, p. 28.

- Peraltro neppure un governo di centrosinistra ha ritenuto di intervenire in tal senso. Ad una interrogazione in proposito presentata l’8 febbraio 2007, dalla deputata Anna Maria Cardano, di Rifondazione comunista, il Ministero degli Esteri rispose infatti che “tenuto quindi conto anche del lungo tempo trascorso, non appare opportuna una nuova pubblicazione ufficiale della relazione, mentre potrebbe essere utile una sua diffusione nel mondo della cultura e della scuola” (Atto Camera, Risposta scritta pubblicata mercoledì 30 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 161 all'interrogazione 4-02510 presentata da Cardano).

- Bojan Brezigar, Globlji pomen “dneva kasneje”, in “Primorski dnevnik”, 1.9.2005.

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji uradno precišceno besedilo, in “Uradni list Republike Slovenije”, n. 112 / 15 dicembre 2005, pp. 12019 s.

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica (a cura della), Le vicende del confine orientale ed il mondo della scuola, in “Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione”, 133/2010.

- Giovanni Codovini, Dino Renato Nardelli, Le Foibe. Una storia dai confini mobili. Archivio simulato per la scuola secondaria di secondo grado, Perugia, Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea, 2005.

- Pierluigi Pallante (a cura di), Il giorno del ricordo. La tragedia delle foibe, presentazione di Oscar Luigi Scalfaro, Introduzione di Nicola Zingaretti, Editori Riuniti, Roma 2010.

- Božo Repe, Sobodna zgodovina. Zgodovina za 4. Letnik gimnazij, Ljubjiana, Modrijan, 2008, pp. 188ss, 213 ss.

- Franco Ceccotti – professore e storico di frontiera - ha scritto una pagina molto sentita sulla difficoltà di insegnare questo tema, e al tempo stesso sulla passione di insegnarlo. Insegnare in una regione di frontiera, in http://www.irsml.eu/didattica/materiali-scuola/156-f-cecotti-insegnare-in-una-regione-di-frontiera

- Antonio Ferrara, Niccolò Pianciola, L’età delle migrazioni forzate. Esodi e deportazioni in Europa: 1953, Il mulino, Bologna 2012

- Mary Wolley, T.E.A.C.H. Teaching Emotive And Controversial History: vedine la recensione in “Mundus, 1, 2006, pp. 222 s.

- Filippo Focardi, Il cattivo tedesco, cit., pp. 191-193