di Antonio Brusa

Tre miti americani

La mostra Americans, organizzata presso lo Smithsonian Institute da Paul Chaat Smith, studioso di etnia comanche, smantella tre miti sugli indiani, resi celebri in tutto il mondo da Hollywood. Ecco come, con le parole di Ryan P. Smith, ricercatore presso l’Istituto.

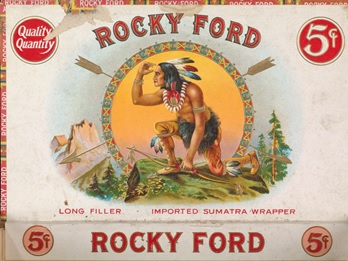

Fig. 1 I nativi americani sono stati usati per vendere qualsiasi cosa, dai sigari alle station wagon (National Museum of American Indians)

Fig. 1 I nativi americani sono stati usati per vendere qualsiasi cosa, dai sigari alle station wagon (National Museum of American Indians)

Little Bighorn

“È vero che la battaglia di Little Bighorn, nota ai popoli nativi come la Battaglia dell'Erba Rigogliosa, fu una catastrofe per il 7° reggimento di cavalleria del generale Custer. Ma ciò che è importante ricordare è che si è trattato dell’unico lampo dei nativi americani in una spietata campagna militare americana, che subito dopo ha portato al confinamento degli indiani Sioux nelle riserve e all'annessione della loro terra. Mitologizzata nella coscienza popolare come un grande trionfo del guerriero nativo americano sui coloni bianchi, Little Bighorn fu in realtà l'ultimo sussulto di un'alleanza indiana sopraffatta e diseredata”.

Pocahontas

“Pocahontas, resa popolare dal film d'animazione del 1995 straordinariamente impreciso della Disney, non era una principessa sopraffatta dalla passione romantica, quanto una prigioniera del pioniere del tabacco John Rolfe, che la portò in giro per l'Inghilterra come testimonianza delle meraviglie del Nuovo Mondo. Sebbene sia stata determinante nel ripristinare la fiducia degli investitori inglesi nell'esperimento coloniale americano, Pocahontas ebbe una vita tragica e morì poco prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Virginia, a circa 21 anni di età”.

Il "sentiero delle lacrime"

“Il Sentiero delle lacrime”, the Trail of Tears, è il percorso attraverso il quale le “cinque nazioni civilizzate” indiane (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek e Seminole) vennero deportate dalle loro terre del sud verso l’Oklahoma, a seguito dell’Indian Removal Act del 1830, voluto dal presidente Andrew Jackson. Si tratta di un pezzo di storia estremamente semplificato. Nella concezione popolare è un evento isolato voluto dal solo Andrew Jackson. In realtà, fu solo l’inizio di una campagna sistematica di deportazione, che riguardò 67.000 indiani di numerose tribù, sotto il mandato di nove presidenti, al costo di 100 milioni di dollari. Credere che fu l'odiosa politica di un solo uomo è troppo facile. Fu un programma che godette di un ampio sostegno, realizzato in modo aggressivo da molti funzionari, per molti decenni”.

Fig. 2. John Ross, il capo Cherokee esaltato per la sua battaglia contro la deportazione degli indiani, era anche un sostenitore della schiavitù e possessore di schiavi neri. (Libreria del Congresso)

Fig. 2. John Ross, il capo Cherokee esaltato per la sua battaglia contro la deportazione degli indiani, era anche un sostenitore della schiavitù e possessore di schiavi neri. (Libreria del Congresso)

Indiani schiavisti

Questa vicenda di vittime viene seriamente messa in crisi da una seconda mostra, curata sempre da Paul Chat Smith, nella quale il potere demistificante della storia si rivela appieno. Si tratta di “Alla ricerca delle basi comuni” (Finding Common Ground).

Vi apprendiamo che gli “indiani civilizzati” erano possessori di schiavi e se ne vantavano. Scrive Tiya Miles, professoressa afroamericana di storia, che “la proprietà di schiavi neri era, per i nativi americani, un modo perverso di mostrare ai coloni bianchi il loro grado di civilizzazione”. Si sentivano uguali ai bianchi e superiori ai neri. Greenwood LeFlore, capo Choctaw, possedeva ben quattrocento schiavi che lavoravano nelle sue estese proprietà coltivate a cotone.

I nativi non rinunciarono ai loro schiavi, nemmeno quando furono deportati. Ciò che non si ricorda mai, continua Chaat Smith, è che nel loro “sentiero di lacrime”, gli indiani trascinarono con sé centinaia di neri, ammassati in barche o costretti a marciare incatenati. E, quando scoppiò la guerra civile, non esitarono a schierarsi dalla parte dei confederati schiavisti.

Certo, non tutti possedevano schiavi. Solo i personaggi preminenti. D’altra parte, anche fra i bianchi erano i ricchi a possedere schiavi. Possedere uomini era un importante status symbol, al quale nessuno volle rinunciare, bianco o nativo americano che fosse.

"La storia è un cane rognoso e ringhiante"

“Certo, mi piacerebbe raccontare che gli schiavi neri e gli indiani, uniti nella loro sofferenza, si ribellarono contro gli oppressori bianchi”, dice Chaat Smith. Ma la storia non è una narrazione piacevole. Racconta verità brutte. “E’ come un cane rognoso e ringhiante” che si frappone fra la realtà e la gente che, invece, vorrebbe ascoltare una storia consolatoria.

“In altre parole, la verità è quanto di più lontano possibile da una narrazione gradita alla folla". "Volete sentire questa storia?", chiede Chaat Smith al pubblico. "Non credo proprio – si risponde - Non lo vuole nessuno". Ma Paul Chaat Smith è fermo nella sua convinzione che sia dovere di un museo affrontare i punti oscuri e chiarirli. E non di nasconderli sotto il tappeto, alla ricerca di una fiction ripulita.