di Luigi Cajani

Solo l'Occidente conosce la storia?

“Solo l’Occidente conosce la Storia”. Questo l’icastico e perentorio incipit del programma di storia della bozza della riforma Valditara1. Icastico e sorprendente, tale da non passare inosservato fra gli storici, anche al di là dell’interesse per la didattica. Si ha un primo moto di sorpresa vedendo la parola storia con la S maiuscola, che fa nascere spontanea l’associazione con la visione hegeliana. Poi, riflettendo un momento sulla asserita eccezione occidentale, vengono in mente, a metterla in dubbio, nomi di importanti storici vissuti in tempi lontani e appartenenti ad altri universi culturali: Ibn Khaldūn e Ṭabarī a quello islamico, Sima Qian e Ban Gu a quello cinese. Allora, prima di proseguire la riflessione sulla storia della storiografia mondiale, seguiamo la spiegazione che gli autori del programma2 danno di questo incipit.

Fig.1 Grazia Corona, Storia e geografia per la IIIa classe elementare, Roma, O.E.T. edizione “Didattica”, 1945

In primo luogo essi ricorrono all’autorità di Marc Bloch, che nell’introduzione all’Apologia della storia scrive:

I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. […] è nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del Peccato e della Redenzione.

Questa frase, tuttavia, delinea solo il ruolo della storia nella cultura europea. Per quanto riguarda in confronto le altre culture, sono gli autori del programma a prendere la parola:

Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo; allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare anche altre civiltà, altre culture, hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica. Ma quell’inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo; quindi non segnando in alcun modo la propria cultura così come invece la dimensione della Storia ha segnato la nostra.

Qui il problema non è più soltanto la presenza o meno di storici di grande spessore, ma la coscienza storica di una cultura, il modo in cui essa costruisce l’immagine del proprio passato mettendola in relazione alla sua visione del presente e del futuro, e incorporandoci anche elementi mitici, come ha fatto a lungo anche la cultura occidentale. Ora, la coscienza storica non è tipica dell’Europa: ogni cultura ha una sua coscienza storica. Ciò che invece è tipico dell’Europa è l’aver prodotto la moderna storiografia scientifica, che è maturata durante l’Illuminismo, quando fra l’altro si poneva l’obiettivo di abbracciare tutto il mondo, sia nella ricerca che nell’insegnamento.

Una storia con finalità etiche

Gli autori si dilungano poi in una descrizione di che cosa significa fare storia, ribadendo che è stata solo opera dell’Occidente:

La Storia, come da oltre due millenni l’Occidente l’intende, non consiste nella raccolta dei fatti e nel metterli in ordine cronologico. Non dovrebbe essere necessario ricordarlo: la Storia consiste nel pensare i fatti. Nel pensarli nella loro origine, nei loro nessi, nelle loro conseguenze.

Essi sviluppano poi la frase di Bloch facendo una sintetica storia della storiografia occidentale, che parte dagli storici greci e romani, continua con il cristianesimo e l’affermarsi con esso di una visione lineare del tempo, opposta a quella ciclica della cultura classica, e arriva all’idea laica di progresso. Gli autori mettono particolarmente in rilievo l’aspetto etico presente nella storiografia occidentale:

Nella cultura dell’Occidente la storia è divenuta, ed è restata fino ad oggi, l’arena per eccellenza dove post factum si affrontano il bene e il male variamente intesi. Dove rimane memoria delle imprese degli individui e dei popoli, e si compie in qualche modo il loro destino finale: una sorta d’inappellabile tribunale dell’umanità.

Di questo aspetto etico essi fanno una delle due ragioni dell’insegnamento della storia, oltre alla conoscenza della nostra civiltà:

La storia, come si mostra nei grandi testi che l’hanno raccontata, intesa cioè come indagine e ragionamento intorno agli avvenimenti, al loro svolgimento, alle forze che li hanno prodotti e alle qualità dei loro protagonisti, si è sempre accompagnata anche a un giudizio morale su quanto era oggetto del suo racconto. In questo modo essa ha rappresentato una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male.

Una centralità dell’etica che certo è suscettibile di critiche, a partire dal rischio dell’anacronismo.

Nel contesto della storiografia occidentale, comunque, risalta l’eccezionalità dell’Italia:

L’esistenza e la vita delle nazioni, delle grandi ideologie moderne e dei loro partiti, è dalla storia e dalla sua conoscenza che hanno tratto ispirazione e alimento decisivi. Tanto più ciò sembra valere per un Paese come il nostro in cui si può dire che in generale la storia abbia rappresentato l’alimento decisivo che nel corso della modernità ha dato al pensiero italiano quella caratteristica assolutamente sua e peculiare che un filosofo ha chiamato “pensiero vivente”. Per un Paese come il nostro dove lo “storicismo” – vale a dire l’affermazione circa il carattere storico di ogni conoscenza umana e l’assorbimento nella dimensione della prassi di ogni significato o prodotto della conoscenza stessa – lo storicismo, dicevamo, vuoi nella sua versione idealistica crociana che in quella dell’attualismo di Giovanni Gentile, vuoi nella versione marxista di Antonio Gramsci, ha influenzato in misura decisiva l’intero corso del Novecento.

Fig. 2 Il primo programma della defascistizzazione sotto il controllo degli alleati.

La biografia della nazione e l’integrazione degli immigrati

Creare, dunque, la nazione: ritorna in questo programma di storia il progetto ottocentesco, che faceva dell’insegnamento della biografia della nazione lo strumento per creare i futuri cittadini patriottici. E oggi, in un momento storico assai diverso, caratterizzato anche in Italia dalla formazione di una società multiculturale a causa della crescente immigrazione, gli autori ripropongono la stessa questione e la stessa soluzione di allora, come leggiamo nel paragrafo dedicato alle finalità dell’insegnamento:

Nella scuola primaria sembra poi necessario che l’insegnamento abbia al centro la dimensione nazionale italiana, sia al fine di far maturare nell’alunno la consapevolezza della propria identità di persona e di cittadino, sia – vista la sempre maggiore presenza di giovani provenienti da altre culture – al fine di favorire l’integrazione di questi ultimi, integrazione che dipende anche, in modo determinante, dalla conoscenza dell’identità storico-culturale del paese in cui ci si trova a vivere.

La sfida posta dall’immigrazione all’insegnamento della storia non è cruciale solo in questo programma, ma anche in quello precedente, dove ebbe però ebbe una risposta diversa.

Fig. 3 I commenti al programma delle elementari, scritti da Giuseppe Flores d’Arcais, pedagogista cattolico, hanno una grande circolazione: qui è la terza edizione.

Il confronto con il programma del 2012

Ernesto Galli della Loggia, coordinatore del gruppo che ha scritto questo programma di storia, aveva pubblicato poco tempo fa insieme a Loredana Perla, coordinatrice dell’intero progetto, un libro in cui aveva discusso la questione dell’integrazione degli immigrati e si era scagliato contro il programma allora in vigore, accusandolo di “spogliarsi volontariamente di un ovvio nesso forte con la specificità del proprio Paese per abbracciare il mondo”3, e di essere quindi incapace di promuovere l’integrazione. Quel programma, pubblicato nel 2007 dal ministro Fioroni e rivisto nel 2012 dal ministro Profumo, aveva in effetti un esplicito taglio antiidentitario, e si opponeva in questo al programma della riforma Moratti del 2004, che aveva l’obiettivo di creare un’identità italiana ed europea, ancorata spiritualmente al mondo classico e giudaico-cristiano. Nel programma successivo (2007-2012) si prendeva invece atto della trasformazione multietnica e multiculturale della società italiana, rilevando che in questo nuovo contesto la storia tende a essere strumentalizzata come strumento di affermazione di identità sociali diverse e potenzialmente conflittuali. Per contrastare questa tendenza l’insegnamento della storia non doveva più mirare a creare cittadini forniti di una omogenea cultura e identità nazionale, ma doveva fornire agli studenti gli strumenti della scienza storica per riconoscere le diversità delle varie culture e permetterne il dialogo e la convivenza. Il contesto diveniva così la storia mondiale, in cui comunque la dimensione italiana ed europea rimanevano fondamentali.

L’identità sociale e l’ora di storia

A parte ogni scelta ideologica, favorevole o contraria al multiculturalismo, è l’idea stessa che l’omogeneizzazione culturale possa essere conseguita attraverso l’insegnamento scolastico della storia nazionale a essere stata smentita da molta ricerca didattica e sociologica internazionale4. Essa mostra infatti che in un contesto multiculturale l’identità sociale dei più giovani si forma nel contesto familiare e in quello immediatamente allargato, e che un insegnamento della sola storia nazionale tende a produrre nei giovani immigrati un sentimento di esclusione, mentre l’insegnamento di una storia mondiale può favorire il riconoscimento dell’identità sociale di ciascuno. Insomma, l’operazione didattica mirante a produrre un’identità sociale omogenea, che può funzionare in un contesto sociale e culturale omogeneo, quale era in passato, non funziona più oggi, in un contesto multiculturale. Ciò detto, l’insegnamento della storia mondiale ha la sua motivazione fondamentale nella ricerca contemporanea, indipendentemente dal contesto sociale, e la sua capacità di integrazione è solo un effetto collaterale.

No al laboratorio storico, o invece sì

Gli autori del programma affrontano poi il problema delle metodologie didattiche, ponendo al centro dell’insegnamento l’approccio narrativo e rifiutando il lavoro con le fonti e le interpretazioni storiografiche:

Anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa. E cioè un insegnamento/apprendimento della storia che metta al centro la sua dimensione narrativa in quanto racconto delle vicende umane nel tempo. La dimensione narrativa della storia è di per sé affascinante e tale deve restare nell’insegnamento, svincolato da qualsiasi nozionismo così come da un inutile ricorso a “grandi temi”, disancorati dall’effettiva conoscenza degli eventi.

Tuttavia più avanti si afferma esattamente il contrario. Già fra le competenze attese alla fine della quinta classe leggiamo infatti:

Analisi dei documenti storici. Conoscere il significato dei documenti storici proposti dall’insegnante.

Egualmente alla fine della scuola secondaria di primo grado:

Analisi dei documenti storici. Capire il valore testimoniale delle fonti antiche di varia tipologia (narrative, storiche, documentarie, archeologiche); possedere gli strumenti per comprenderle.

Il lavoro sulle fonti è inoltre indicato fra gli obiettivi specifici di apprendimento, sempre alla fine del corso:

Conoscere e saper leggere documenti storici. Utilizzare le fonti del passato (documenti, immagini, mappe, ecc.), sotto la guida dell’insegnante, al fine di conoscere meglio i fatti studiati.

Infine, fra i suggerimenti metodologico-didattici, dopo aver ribadito l’importanza della narrazione, si valorizzano in pieno anche forme didattiche innovative, e in particolare quelle laboratoriali:

L’insegnamento potrà avvalersi naturalmente di approcci metodologici tradizionali o più innovativi: seguendo il libro di testo o in attività laboratoriali; rintracciando e consultando materiali reperibili nella Rete (sotto la guida e il controllo dell’insegnante); partendo da letture mirate, adeguate all’età dei discenti, di lavori storiografici elementari, ma anche di fonti particolarmente suggestive (ad esempio, brani di Erodoto sugli Egizi, o di Livio sulle origini di Roma, da discutere collettivamente alla luce dei risultati delle scoperte archeologiche e della letteratura scientifica sul tema, presentati anche tramite ausili audiovisivi e risorse della Rete, purché scelti tra quelli di sicuro valore scientifico ed educativo).

Insomma, sull’uso delle fonti e della storiografia c’è un’evidente incongruenza all’interno del programma.

L’apprendimento attraverso le emozioni

Fra i caratteri che deve avere la narrazione troviamo anche la dimensione emotiva. Rispetto ad essa, gli autori del programma sembrano aspettarsi una qualche riluttanza da parte degli insegnanti, perché si rivolgono loro con un incoraggiamento inconsueto in un programma d’insegnamento: “Non abbia timore l’insegnante di ricorrere nella sua esposizione al coinvolgimento anche emotivo e sentimentale dei giovani allievi”. Come oggetto di questa pratica dell’emozione si indicano “episodi particolari anche aneddotici, che fanno ancora parte della cultura del nostro paese”, e si citano due esempi tratti dalla storia romana, il sacrificio di Muzio Scevola e l’apologo di Menenio Agrippa. Strano che non si suggeriscano anche esempi relativi ad altre epoche della storia italiana.

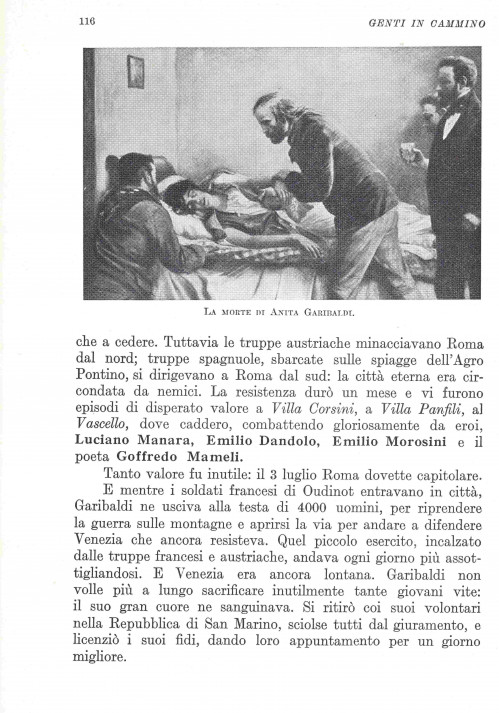

Fig. 4. Le immagini e i testi degli anni ’50 presentano in modo emotivo gli aneddoti del Risorgimento. Qui uno dei testi più usati e longevi della scuola media: Pietro Silva, Genti in cammino. Corso di storia ad uso della scuola media, volume terzo. Storia contemporanea. Milano – Messina, Casa editrice Giuseppe Principato, 1953 (quarta edizione riveduta).

Il modello interpretativo generale

Fra questi suggerimenti metodologico-didattici gli autori del programma presentano anche un modello interpretativo generale della storia, in cui agli elementi culturali, e soprattutto a quelli religiosi, essi attribuiscono un ruolo rilevante nello svolgersi degli eventi, mentre considerano sopravvalutati gli elementi economici e strutturali:

Sempre più, poi, le vicende mondiali attuali, smentendo ogni sopravvalutazione degli elementi economici e strutturali, indicano l’indubbio rilievo che hanno storicamente i valori e gli aspetti in senso lato culturali (tra cui principale è quello religioso), che quindi dovranno essere portati all’attenzione degli studenti.

Non è chiaro come e in che misura i due insiemi di elementi interagiscano fra di loro, e se gli uni prevalgano sugli altri: certo c’è un richiamo perentorio a mettere in evidenza gli elementi culturali, che però, a ben guardare, non sono affatto trascurati nei manuali italiani.

Fig. 5. Entrano in vigore la riforma della media e i suoi nuovi programmi del 1963, ma la visione emotiva del Risorgimento resta identica: E. Giachino, S. Guglielmotto. Umane genti … per la scuola media unificata, III, Età contemporanea, Torino, S. Lattes & C. editori, 1963

I contenuti

Veniamo ora ai contenuti, che formano una lunga lista, basata sul programma che Galli della Loggia aveva esposto nel libro succitato.

L’insegnamento vero e proprio della storia, si precisa, inizia in terza elementare. Nei primi due anni, invece,

l’insegnante cercherà di familiarizzare il giovanissimo allievo con la dimensione per lui nuova del passato nella sua profondità temporale nonché con i luoghi, più o meno vicini alla sua esperienza di vita, che sono stati teatro delle successive vicende propriamente storiche a cui si accosterà nell’ultimo biennio.

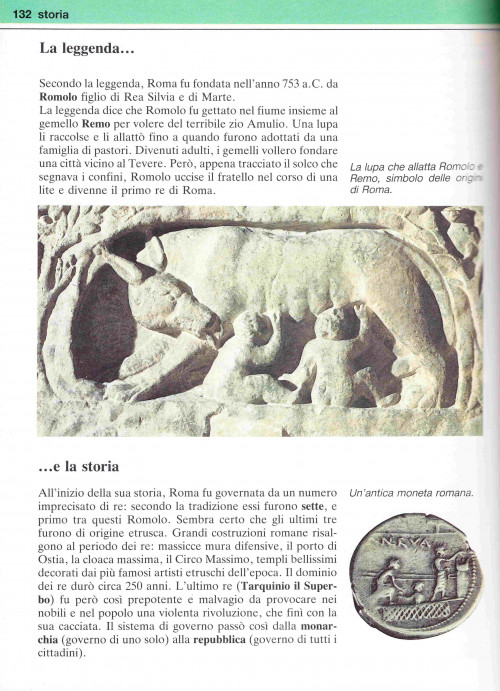

Nella prima classe si parte con le “radici della cultura occidentale” attraverso narrazioni (“in forma molto semplificata”) tratte dalla Bibbia, dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide, per poi passare all’ambiente in cui si vive (il quartiere, la città, i suoi uffici pubblici) e infine a una geografia essenziale dell’Italia. In seconda si ha la storia del Risorgimento, illustrata con l’inno di Mameli, con poesie e altri canti dell’epoca, e con letture che attingono a un canone tradizionale: lo Spielberg, le Cinque giornate di Milano, i martiri di Belfiore, Anita Garibaldi, i Mille. Si aggiunge ad essi un racconto, La piccola vedetta lombarda, tratto da quel libro Cuore di Edmondo De Amicis che Loredana Perla nel libro scritto con Galli della Loggia aveva indicato come un testo fondamentale per l’educazione morale e civile dei futuri cittadini italiani. A questa narrazione di una storia di eroi, quale la si trovava un tempo, segue poi l’educazione civica, con una illustrazione delle differenze fra monarchia e repubblica, della Costituzione, dei diritti, le elezioni, le tasse, e i poteri del comune. Tutto spiegato in modo elementare, si raccomanda. L’obiettivo del programma di questi due anni appare essere dunque un imprinting identitario: sulla sua realizzabilità deve pronunciarsi la psicologia dello sviluppo.

Fig. 6. 1979: i Nuovi programmi danno voce alle istanze di una nuova scuola democratica.

Una vecchia storia generale

Il programma di terza si apre con la “comparsa dell’uomo sulla terra” - una espressione imprecisa, di senso comune, laddove gli specialisti parlano di processo di ominazione- e arriva fino alle civiltà del Mediterraneo e del Vicino Oriente antico. Alla fine si trova una nota metodologica per l’insegnamento dei due anni successivi, ancora una volta del tutto ovvia nel parlare di conoscenze “imprescindibili”, opposte a un ovviamente impossibile studio di “tutti gli snodi fattuali delle età greca e romana”, e che alla fine afferma l’autonomia degli insegnanti – un’ovvietà peraltro anche questa:

Non appare indispensabile, nell’ultimo biennio della scuola primaria, svolgere un programma articolato che proceda dalla preistoria alla storia antica, soffermandosi su tutti gli snodi fattuali delle età greca e romana. È invece necessario che fin dall’inizio venga acquisita una conoscenza – anche elementare, purché correttamente impostata – di eventi, personaggi, quadri cronologici e processi storici delle epoche più antiche. Ciò vale soprattutto per l’epoca in cui si sviluppò la civiltà greco-italico-romana che costituisce la base della nostra storia nazionale, e in buona parte anche di quella europea. In questa prospettiva, la conoscenza di alcuni fatti e processi salienti risulta imprescindibile nella formazione di ogni individuo mediamente acculturato. Starà all’insegnante stabilire priorità e gerarchie tra di essi, valutandone sia la rilevanza epocale, sia l’esemplarità rispetto alla attuale concreta esperienza di vita.

Per il quarto anno si indicano dodici temi, da Atene e Sparta fino alla guerra sociale di Roma, e nove temi per il quinto, da Mario e Silla fino all’espansione islamica. La scelta dei temi non segue un uniforme criterio di essenzialità. Vi è intanto una forte prevalenza della storia romana, anche con qualche ridondanza, come con questi due temi:

Roma in Italia;

la romanizzazione della penisola: la “guerra sociale” e la concessione della cittadinanza.

E a proposito di Atene e Sparta, si aggiunge fra parentesi un’indicazione, “democrazia e oligarchia; cittadini ed esclusi”, limitativa rispetto ai molti altri aspetti della loro storia.

Ci si imbatte poi in un evento controfattuale: “L’unificazione del mondo mediterraneo sotto Alessandro Magno”. Certamente un lapsus, che in una bozza può capitare. Probabilmente gli autori pensavano alla diffusione nel Mediterraneo della cultura ellenistica dopo Alessandro Magno, e non ad una unificazione politica, come si potrebbe intendere.

Il programma della scuola secondaria di primo grado si apre con un’altra nota metodologica, nella quale si prende esplicitamente posizione contro un’impostazione mondiale, definita enciclopedica e nella pratica dispersiva. Si spiega poi che da quel momento in poi si darà un’attenzione prevalente alla storia europea e degli Stati Uniti (implicitamente, quindi, non più solo a quella romana), appunto per formare l’identità occidentale degli studenti:

Pur essendo sempre più venute alla nostra attenzione le vicende dell’intero pianeta, resta il fatto che le finalità indicate sopra possono essere raggiunte solo rinunciando preliminarmente all’ambizione enciclopedica di parlare della storia universale, che vorrebbe dire necessariamente occuparsi un poco, o pochissimo, di ogni cosa. Per contro tali finalità implicano la centralità della storia occidentale, ed europea in particolare, storia che ha rappresentato in misura decisiva il contesto in cui affonda le sue radici la secolare vicenda italiana. Contesto solo intendendo il quale si può capire il processo di formazione della nostra cultura e delle nostre istituzioni democratiche.

Fig. 7. Nicolò Rodolico, storico insigne e autore di manuali molto diffusi durante il regime fascista, ne pubblica nel 1947 una versione defascistizzata.

Il primo anno copre un arco cronologico diverso dalla pratica didattica attuale: se oggi infatti i manuali attuali iniziano con l’Impero romano nel I o nel II secolo e finiscono con il Rinascimento, questo programma inizia con Carlo Magno e arriva fino all’Illuminismo e la (prima) Rivoluzione industriale. In tal modo rimane più spazio per la trattazione dell’Ottocento nel secondo anno, uno spazio che va a favore dello studio del Risorgimento. La formulazione di alcuni temi è discutibile. Ad esempio, scrivendo “La fine del regno longobardo e del primo processo di una unità politica italiana”, gli autori fanno propria una interpretazione dei Longobardi come antesignani del Risorgimento: checché se ne pensi, un programma non può imporre un’interpretazione storiografica. Poco più avanti troviamo “Le Repubbliche marinare e le crociate”, dove la “e” in funzione di congiunzione copulativa suggerisce una relazione di causa ed effetto, laddove Genova e soprattutto Venezia furono sì coinvolte in alcune crociate, ma non ne furono la causa principale: sarebbe stato pertanto corretto farne due temi separati. Nel secondo anno troviamo che la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese sono viste solo come “due concezioni diverse della libertà”, laddove esse sono state molto altro. Il terzo anno parte dalla Prima guerra mondiale e arriva fino alle inchieste di Mani Pulite. A parte ogni considerazione sulla rilevanza storia di quest’ultimo evento italiano rispetto agli altri, risalta il fatto che in tal modo, insieme al precedente tema, “la fine dei regimi comunisti”, lo studio della storia si ferma a più di trent’anni fa. Viene così eliminata la conoscenza del tempo presente, e si vanifica proprio un obiettivo che in questo programma ricorre continuamente (e giustamente), come mostra fra l’altro proprio la conclusione del paragrafo intitolato “finalità dell’insegnamento”:

Gli obiettivi generali dell’insegnamento della storia perseguiti nel corso del primo ciclo sono i seguenti: comprendere e collocare eventi storici nel tempo e nello spazio utilizzando strumenti come la linea del tempo; riconoscere i principali contesti storici, culturali, sociali e geografici collegati agli eventi studiati; possedere competenze narrative e logiche, al fine di organizzare in modo conseguente le conoscenze storiche e verbalizzarle con chiarezza; conoscere le molteplici radici e i diversi apporti riguardanti l’identità storica dell’Italia; favorire attraverso la storia la comprensione della diversità delle culture; stimolare curiosità e interesse per la ricostruzione storica degli eventi anche in funzione della comprensione del presente.

Va infine notata la presenza di due temi di storia non europea, ineludibili: per l’Ottocento, “il colonialismo e l’imperialismo europei”, e, per il Novecento, “la dislocazione mondiale verso l’Asia: la decolonizzazione, la Cina comunista”. Formulazione quest’ultima imprecisa e parziale, perché la decolonizzazione non ha riguardato solo l’Asia ma anche l’Africa, e perché in Asia anche l’India è un protagonista della storia contemporanea.

Una storia in disaccordo con la geografia

Dopo questo esame degli aspetti salienti del programma di storia è interessante dare uno sguardo al programma di un’altra materia che tradizionalmente ha avuto un ruolo analogo nel creare l’identità nazionale: la geografia. E l’incipit di questo programma si colloca proprio all’opposto dell’approccio identitario di quello di storia:

Dopo aver concorso in passato a “fare gli italiani”, la geografia ha oggi il compito di allargare lo sguardo sul mondo, per abbracciare l’idea di essere parte di relazioni e legami a più scale, da quella locale a quella planetaria.

Una frase altrettanto espressiva come quella che apre il programma di storia, e certamente, a differenza di quella, non esposta a controversie. E che fra l’altro riecheggia nel gioco di scale spaziali il precedente programma di storia:

Occorre, dunque, aggiornare gli argomenti di studio, adeguandoli alle nuove prospettive, facendo sì che la storia nelle sue varie dimensioni – mondiale, europea, italiana e locale – si presenti come un intreccio significativo di persone, culture, economie, religioni, avvenimenti che hanno costituito processi di grande rilevanza per la comprensione del mondo attuale.

C’è dunque una grande incongruenza culturale fra questi due programmi proprio su un tema cruciale, quello dell’identità italiana. È il segno di una grande autonomia delle varie commissioni, ma non può non lasciare perplessi per quanto riguarda la visione unitaria della riforma.

In conclusione, questo programma di storia è insieme inutile e dannoso. Inutile per i suoi autori, perché non può realizzare la nazionalizzazione degli immigrati da loro auspicata, e dannoso per la scuola, perché la sua impostazione didattica e i suoi contenuti non possono che produrre un insegnamento impoverito sul piano cognitivo.

Note

1 Nuove Indicazioni 2025. Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione. Materiali per il dibattito pubblico, testo diffuso l’11 marzo 2025.

2 Ernesto Galli della Loggia, Prof. Emerito della Scuola Normale di Pisa, ha coordinato il gruppo composto dai seguenti esperti: Cinzia Bearzot, P.O., Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giovanni Belardelli. già P.O., Università degli Studi di Perugia; Silvia Capuani, Docente di Liceo; Elvira Migliario; P.O., Università degli Studi di Trento; Marco Pellegrini, P.O., Università degli Studi di Bergamo; Federico Poggianti, Ricercatore, Università Telematica Pegaso; Adolfo Scotto di Luzio, P.O., Università degli Studi di Bergamo.

3 Ernesto Galli della Loggia, Loredana Perla, Insegnare l’Italia. Una proposta per la scuola dell’obbligo, Brescia, Morcelliana Scholé, 2023, p. 44.

4 Si vedano ad esempio: Jean S. Phinney, Irma Romero, Monica Nava, Dan Huang, “The Role of Language, Parents, and Peers in Ethnic Identity Among Adolescents in Immigrant Families”, Journal of Youth and Adolescence, 30(2) (2001), pp. 135-153. https://doi.org/10.1023/A:1010389607319; Matthew L.N. Wilkinson, “Helping Muslim boys succeed: the case for history education”, The Curriculum Journal, 25(3) (2014), pp. 396–431. https://doi.org/10.1080/09585176.2014.929527; Saiba Sandhu, Richard Harris, Meggie Copsey-Blak, “ School history, identity and ethnicity: an examination of the experiences of young adults in England” Journal of Curriculum Studies, 55(2) (2023), pp. 153-170, https://doi.org/10.1080/00220272.2023.2184212.