Autore: Antonio Brusa

La provocazione didattica di Romana Scandolari

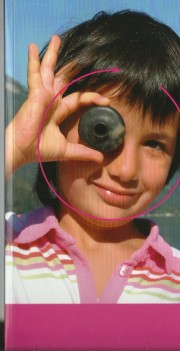

La bambina prende il disco di terracotta e ci guarda dentro. L’adulto, di fronte a lei, ne prende due e li usa come occhiali. C’è in questo dialogo di gesti una rivoluzione didattica: piccola o grande, dipenderà dalle vostre convinzioni sulla storia e sul suo insegnamento. La bambina maneggia il reperto. Ne sente l’odore, il peso, la rugosità. Immagina a cosa possa servire. L’idea che le è venuta in testa le sembra divertente. L’adulto la lascia giocare, non corregge la sua ipotesi, ma intuisce il filo del suo pensiero e rilancia: “magari sono degli occhiali. Allora prendine due”. Sorride anche lui. Giocano.

Rivoluzione? Nessun dubbio, per me, educato a un rapporto con il passato, nel quale l’oggetto deve stare al suo posto nella bacheca, e se non lo è ci deve essere scritto a chiare lettere NON TOCCARE. La bambina deve stare al suo posto, nel suo ruolo di ascoltatrice della lezione che l’adulto le rivolge e, se azzarda un’ipotesi sbagliata, l’adulto la deve correggere: “si tratta di una fusaiola, cara. Serviva probabilmente per filare. Sei MOLTO lontana dall’uso effettivo che nell’età del bronzo si faceva di questo oggetto”. Ognuno deve restare al posto suo, in questa prossemica definita da secoli di scolarità, che ha disteso uno spazio enorme, abbandonato e frustrante, fra il contesto culturale nel quale noi viviamo e l’oggetto esposto nella vetrina. E non ci accorgiamo – noi professori e educatori – che spesso, con le nostre pratiche abituali, stigmatizziamo il soggetto che ci sta di fronte nel ruolo che aveva prima che lo incontrassimo, di individuo separato da quell’oggetto. Ognuno al posto suo. Il pubblico nel mondo moderno, il passato dietro la vetrina. Il professore o l’operatore culturale in mezzo, a raccontare al mondo d’oggi ciò che accadeva in quello di ieri.

Difficile attraversare questo terrain vague se non si è accompagnati, sospinti, assistiti, incoraggiati, protetti, invitati, attratti. “Provocati”, afferma Romana Scandolari, aprendo il suo Un Museo! 10 dubbi, 100 domande, 1000 scoperte, appena uscito per i tipi di Erikson: un libro nel quale condensa gli anni di lavoro e di ricerca didattica, passati nel Museo delle Palafitte del lago di Ledro, e nell’Officina di Ledro, la scuola di didattica museale che organizza ogni anno a settembre. Un libro provocatorio, come cercherò di spiegare, invitandovi a non farvi ingannare da un aspetto colorato e leggero che lo fa assomigliare ai tanti che troviamo negli scaffali dei bookshop museali.

Provocatorio nei confronti dei visitatori. Non venite nei musei perché vi annoiate? Qui giocherete, costruirete, farete delle cose. A un certo punto non vi sembrerà nemmeno di essere in un museo. Alla fine, cambierete non solo la vostra idea di passato, ma anche le vostre convinzioni su questo contenitore culturale. Provocatorio nei confronti dell’uso che le istituzioni immaginano di se stesse. Un museo ha gli studiosi e gli operatori. Chi fa ricerca e chi scarrozza i visitatori. Non è così a Ledro. Se gettate uno sguardo nel suo laboratorio, lo vedrete pieno di repliche e di giochi, computer e libri: qui i ricercatori lavorano insieme con gli operatori, e insieme studiano quella cosa terribilmente seria che si chiama didattica museale (e perciò storica).

Ci sono gli accompagnatori e gli educatori. Ai primi il compito della guida. Un’ora che va gestita con professionalità raffinata: capacità di cogliere il ritmo del gruppo, di alternare momenti incalzanti e di ascolto, di “agganciare” al sapere del visitatore le notizie che si vogliono comunicare, adoperare sapientemente il potenziale “esplosivo” di termini impertinenti, risvegliare emozioni, fare incursioni umoristiche. Servirsi non solo delle parole ma anche di oggetti da toccare e annusare.

Diverso è il ruolo degli educatori museali. Ad essi il compito di gestire una giornata con il gruppo. L’accoglienza, il patto formativo, l’orientamento dei visitatori, temporale e spaziale; le diverse attività con le quali si esplora il museo e che ritmano la giornata con momenti intensi e di pausa; i racconti e la storia da ascoltare; i giochi e le esperienze multisensoriali; le rapide drammatizzazioni, l’uso accorto dell’empatia e dell’archeologia imitativa, attraverso le quali il visitatore oltrepassa il museo e si proietta nel passato. Il visitatore, anche quando è bambino, ha già visto tutto. Si è aggirato per musei dove ha visto reperti di ogni genere. Ne ha studiati a bizzeffe nei manuali. Ha visto infiniti film, cartoon e giocato giochi elettronici bellissimi. Attraverso le realtà virtuali o aumentate, ha provato anche l’illusione di vivere nel passato. Questo, dunque, gli è talmente usuale da essere diventato banale. Proprio per questo è difficile, per lui, “accorgersi” della sua esistenza.

L’idea che il passato debba essere “riscoperto”, è una buona provocazione per giornalisti, insegnanti e storici, spesso convinti che esso vada solo “conosciuto”. E che, perciò, si debba puntare sulla divulgazione e sulla comunicazione. Ne è un buon esempio il libro recente di Daniele Manacorda, L’Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale (Edipuglia 2015), che rampogna (giustamente) i colleghi perché disdegnano la divulgazione, ma disdegna a sua volta di includere nel suo dizionario essenziale di parole chiave termini quali “didattica”, “scuola” o “insegnamento”. Lo vediamo nel comportamento di chi governa, nel centro come nella periferia, dal momento che convoglia gran parte dei pochi soldi destinati all’istruzione e alla cultura proprio alla comunicazione: tecnologia, festival, manifesti, fiction, spettacoli, app, trasmissioni, parchi tematici, eventi, siti web. E’ un pregiudizio talmente radicato, che ci nasconde l’abnorme uso quotidiano della storia che è sotto i nostri occhi. Un fenomeno così straordinario e invasivo che ha obbligato gli studiosi a creare nuovi settori di studi, quali la storia pubblica e l’uso pubblico della storia. Gettato in questo agone comunicativo, l’insegnante ha perso in partenza. Il comunicatore moderno dispone di mezzi e di tecniche retoriche che sono fuori della sua portata. Posti al suo confronto, l’insegnante e l’operatore museale non potranno che inseguire affannosamente. I loro concorrenti resteranno mediatori culturali tecnicamente più aggiornati, attraenti e spettacolari (e inevitabilmente più forniti di denaro).

Provocazione didattica, ancora, sia nei confronti di tanti colleghi che cercano la salvezza nel passato, nello scenario tranquillizzante del professore che spiega e dell’allievo che ascolta; sia nei confronti di tanti che, al contrario, scorrazzano nelle praterie intertestuali, dove basta essere competenti per possedere ogni sapere. Entrambi non vedono il baratro che separa i nostri contemporanei dalle conoscenze che sono a loro disposizione, fatto di strutture concettuali, di atteggiamenti personali, di routines argomentative, di organizzazioni dello spazio mentale.

Queste vanno superate come se fossero delle barriere fisiche. Il ceto dei colti non se ne rende conto, perché è “al di qua” della frontiera. Per noi che studiamo, infatti, il passato è vicino. E’ per noi, paradossalmente, che la comunicazione funziona magnificamente. Per gli altri rischia, anche involontariamente, di creare la mistificazione di non rendersi conto proprio di quella barriera. Il museo e la scuola vanno ripensati come due presidi ai margini di questa. Ad essi, al museo forse più che alla scuola, spetta il compito dell’emergenza, di istruire sulla maniera con la quale quell’ostacolo si può superare. E istruire vuol dire insegnare ad usare le conoscenze, per farsi venire delle idee, per giocarci, risolvere problemi, fare paragoni, discuterle, ma anche per “sentirle” come proprie, apprezzarle e gustarle. Vuol dire la capacità di trasformare le conoscenze sul passato - che ad un bambino (come ad un adulto non acculturato) appaiono di consistenza inafferrabile o inutile - in oggetti concreti, che si possono manipolare.

E’ esattamente questo il processo che ci illustrano Romana Scandolari, raccontandoci di bambine e di fusaiole, e Ornella Michelon con le sue splendide (e non accessorie) fotografie. Ma, a ben pensarci, siete proprio sicuri che quegli antichi usassero le fusaiole solo per fare la lana? Non poteva venire in testa a qualcuno di appenderle ai rami di un albero, così, giusto per bellezza, o per cacciare qualche spirito maligno? E non poté venire in testa, a una bambina o a un bambino, di raccoglierne una, di farla rotolare o di guardarci nel buco? A ben pensarci, dunque, la nostra bambina ha anche elaborato una seria ipotesi scientifica. A ben pensarci, poi - visto che quasi 30 mila visitatori ogni anno si accollano un bel viaggetto da Trento, per raggiungere il piccolo Museo delle Palafitte di Ledro, che pure non ha pannelli interattivi e meraviglie tecnologiche, ma solo un drappello di animatori - le idee didattiche che ci spiega Romana Scandolari costituiscono anche una seria prospettiva di management culturale.