Laboratorio su una foto iconica: il rapporto col presente.

Con un'appendice interdisciplinare di filosofia e storia dell'arte.

di Antonio Brusa

Introduzione

Dopo aver analizzato e contestualizzato The Saigon Execution nella prima parte di questo laboratorio, ora cerchiamo di approfondire il rapporto fra noi e quel documento di cinquant’anni fa. Si tratta di lavorare in uno spazio quasi naturalmente interdisciplinare, dal momento che vi sono interessate filosofia, letteratura e le discipline della comunicazione in curricolo (visiva e no). Qui ci occuperemo solo del versante storico/storiografico, lasciando ai colleghi il compito di approfondire le tracce delle altre materie.

Fig. 1 E. Adams/Associated Press, General Nguyễn Ngọc Loan Executing a Viet Cong Prisoner in Saigon (1968).Nguyen Hanh, il regista del filmato della NBC, che come si è già visto, venne girato mentre Adams scattava la foto, confessa che quella scena è ancora oggi intollerabile (in “IndieWire”, 23 sett. 2017). Ha spiegato con efficacia Susan Sontag: “Chi guarda oggi, anche a molti anni di distanza da quando quella foto fu scattata, è come chi guardava allora… bene, uno può fissare queste facce a lungo e non raggiungere mai il fondo del mistero, e dell’indecenza, di essere una sorta di co-spettatore” (Regarding pain of the Others, cit, pp. 47 s.).

Fig. 1 E. Adams/Associated Press, General Nguyễn Ngọc Loan Executing a Viet Cong Prisoner in Saigon (1968).Nguyen Hanh, il regista del filmato della NBC, che come si è già visto, venne girato mentre Adams scattava la foto, confessa che quella scena è ancora oggi intollerabile (in “IndieWire”, 23 sett. 2017). Ha spiegato con efficacia Susan Sontag: “Chi guarda oggi, anche a molti anni di distanza da quando quella foto fu scattata, è come chi guardava allora… bene, uno può fissare queste facce a lungo e non raggiungere mai il fondo del mistero, e dell’indecenza, di essere una sorta di co-spettatore” (Regarding pain of the Others, cit, pp. 47 s.).

Più di cinquant’anni ci separano dalla nascita di quell’icona. Dentro questo mezzo secolo si sono susseguiti cambiamenti quali di rado studiamo in altri periodi storici. Con quella guerra è finito il trentennio postbellico di crescita galoppante che gli storici chiamano “l’età d’oro”. La successiva globalizzazione ha creato un nuovo scenario mondiale che, dopo la crisi del 2008 e quella attuale del Covid19, probabilmente ci riserva mutamenti ancora più radicali. In ciascuna di queste epoche, nonostante la loro diversità, l’icona di Saigon non ha cessato di scioccare chi la guardava. Ogni volta, come scrive Sontag, ha creato nello spettatore la sensazione di essere in quella strada di Saigon. Quando guardiamo la foto, quei cinquant’anni sembrano svanire: è la straordinaria capacità dell’icona di nascondere il tempo.

Ricontestualizzare quella foto è anche capire la differenza fra il mondo nel quale venne prodotta e quello nel quale, noi, oggi, la osserviamo. È riuscire a “vedere” il tempo che si frappone come un filtro attivo fra noi e la fonte, modificandone continuamente il senso e, insieme, riuscire a collocarci nel “posto giusto” per guardare quell’evento.

Il materiale di questa sezione può essere organizzato didatticamente in vari modi. Da quello più tradizionale, come supporto per una o due lezione, a modelli più interattivi e di discussione, sulla falsariga delle proposte precedenti. Divido il percorso ancora una volta in due fasi. Nella prima (la terza fase del percorso completo) si affronta la questione della differenza fra il nostro tempo e gli anni ’60 dal punto di vista della circolazione e della fruizione delle immagini. Successivamente, a partire dall’analisi del documentario di Ken Burns e Lynn Nowick War in Vietnam (visibile in Italia su Netflix), si porrà la questione fondamentale del rapporto fra la storia scientifica e l’uso pubblico del passato.

Per la terza fase suggerisco di fornire agli allievi una tabella per fissare le idee durante la lettura del dossier, composto, possibilmente, da tutti i brani che qui sono riportati. La tecnica è quella già sperimentata. Il dossier si legge individualmente (anche a casa) o nel piccolo gruppo e si compila contestualmente la tabella. Poi si discutono le conclusioni in plenaria: interesserà scoprire se gli allievi comprenderanno fino in fondo la necessità di una solida educazione all’uso dei media e alla lettura delle immagini nella nostra società della comunicazione. I testi di questa sezione sono più lunghi e concettualmente più densi della sezione precedente. Quindi la durata di questa fase dipenderà dalla competenza della classe.

| Anni ‘60 | Oggi | Osservazioni/conclusioni personali | |

| Numero immagini e strumenti per produrle | |||

| Deperibilità immagini | |||

| Soggetti produttori delle immagini | |||

| Agenzie di produzione/regolazione della circolazione delle immagini | |||

| Cultura/etica dei produttori di immagini | |||

| Cultura/etica dei fruitori di immagini |

1. Terza fase: dalle icone ai selfie

Numeri e differenze di mondi

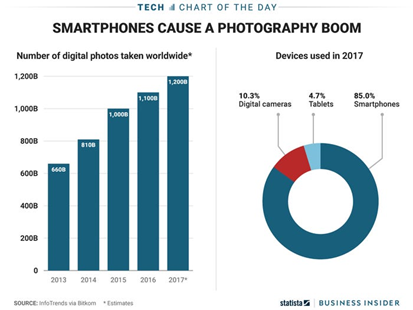

"Quest'anno scatteremo mille e duecento miliardi di foto", ha scritto nel 2017 Caroline Cakebread. Se l’incremento è quello descritto dal grafico – più o meno cento miliardi l’anno - le foto scattate in questo 2020 dovranno aggirarsi intorno ai millecinquecento miliardi. Al tempo della guerra del Vietnam il numero delle foto era sui 3 miliardi ogni anno. Una quantità imponente rispetto al passato, che già allora marcò la differenza fra quella guerra e tutte le precedenti. La medesima quantità diventa irrisoria se confrontata con quella dei tempi attuali, quando un miliardo di foto si consuma in quarantott’ore, e basta una settimana per produrre tutte le foto che si facevano allora in un anno. È una disparità che ci avvisa dell’enorme distanza (che non è solo tecnologica) fra il nostro mondo e quello di The Saigon Execution.

Fig. 2 Gli smartphone producono il boom fotografico

Fig. 2 Gli smartphone producono il boom fotografico

Infatti, se la rivoluzione della tecnologia è scandita dal passaggio della macchina analogica a quella digitale e, in questo scorcio di secolo, agli smartphone, ad essa si accompagna un rivolgimento culturale complessivo, dovuto al fatto che la rete trasforma il pubblico che guarda la foto nell’attore principale della sua diffusione. (Questa “rivoluzione fotografica” è parte della più vasta rivoluzione digitale, sulla quale si veda il dossier per le scuole curato da A. Cavalli, su “Mundus. Rivista di didattica della storia”, 3-4, 2009, pp. 62-90).

Saigon Execution venne stampata in piena “Golden Age” della fotografia. Era il periodo nel quale il sistema professionisti/agenzie/media dominava la circolazione delle immagini. Queste, come abbiamo già visto nella seconda fase di questo lavoro, erano realizzate da fotografi professionisti, spesso dipendenti da grandi agenzie; venivano selezionate dalle direzioni dei giornali e dei network e da queste distribuite in tutto il mondo. Questo sistema, che aveva gestito l’informazione su guerre, matrimoni regali, assassini di presidenti, morti di principesse, viene travolto quasi di colpo dallo “tzunami delle immagini”.

Di colpo, i produttori di foto si sono moltiplicati all’infinito, e ciascuno di essi è diventato il possibile punto di partenza di una distribuzione mondiale.

Una foto emblematica del presente

Fig. 3 J. Krums, The Hudson Miracle (2009) https://twitter.com/jkrums/status/1121915133?lang=e. The Hudson Miracle (2009), la foto dell'aereo fortunosamente ammarato nell'Hudson, fu scattata col suo cellulare da Janis Krums, un giovane emigrato lettone che si trovava per caso su un aliscafo di linea che, visto l’incidente, aveva sollecitamente virato per andare a salvare i passeggeri. L’aveva twittata ai suoi 170 followers, commentandola come si fa con gli amici: “C’è un aereo sull’Hudson. Sono sul ferry per recuperare le persone. Pazzesco”. La foto divenne virale. In un battibaleno entrò nelle redazioni e nelle case della gente comune di tutto il mondo. I fotogiornalisti dell’AP arrivarono sul posto troppo tardi, beffati da uno sconosciuto. "E' la cronaca istantanea fatta dai cittadini", commentò quel giorno la stampa Citizen photo of Hudson River plane crash shows Web's reporting power, in "Los Angeles Times", 15 gennaio 2009).

Fig. 3 J. Krums, The Hudson Miracle (2009) https://twitter.com/jkrums/status/1121915133?lang=e. The Hudson Miracle (2009), la foto dell'aereo fortunosamente ammarato nell'Hudson, fu scattata col suo cellulare da Janis Krums, un giovane emigrato lettone che si trovava per caso su un aliscafo di linea che, visto l’incidente, aveva sollecitamente virato per andare a salvare i passeggeri. L’aveva twittata ai suoi 170 followers, commentandola come si fa con gli amici: “C’è un aereo sull’Hudson. Sono sul ferry per recuperare le persone. Pazzesco”. La foto divenne virale. In un battibaleno entrò nelle redazioni e nelle case della gente comune di tutto il mondo. I fotogiornalisti dell’AP arrivarono sul posto troppo tardi, beffati da uno sconosciuto. "E' la cronaca istantanea fatta dai cittadini", commentò quel giorno la stampa Citizen photo of Hudson River plane crash shows Web's reporting power, in "Los Angeles Times", 15 gennaio 2009).

Dentro quel commento vi era l’aspettativa dell’annullamento di due distanze: quella tra il fatto e la cronaca (dal momento che questa diventava istantanea) e quella fra il cittadino e il giornalista (dal momento che le due figure si identificavano). The Hudson Miracle sembrava far emergere il lato positivo – democratico - di quell’11 settembre di otto anni prima, quando l’umanità intera vide compiersi sotto i suoi occhi l’attentato alle Torri gemelle.

Icone perenni e icone a tempo

Giudicato dall’osservatorio del XXI secolo, il mondo dello smartphone è quello della disintermediazione, opposto a quello di una camera oscura dove qualche Eddie Adams decide che cosa gli altri debbano vedere della guerra e come lo debbano vedere. Citizen-journalist contro Citizen Kane, potremmo dire con una facile battuta. Quel mondo, infatti, ci appare elitario, se lo confrontiamo al nostro, della produzione e del consumo di massa delle immagini. “C’era una golden age delle immagini iconiche, caratterizzata dal controllo top-down delle élites mediatiche. Ora, quest’era è finita, o sta finendo”. Ma in luogo di cedere il passo alla nuova età della democrazia informativa, il tempo nuovo sembra caratterizzato da “anarchia e da caos” (N. Smith Dahmen et al., cit.).

Il caos si vede nelle immagini che si accavallano, si diffondono alla velocità della luce e scompaiono quasi con altrettanta rapidità. Anche quelle che diventano famose, e sono condivise da tutti nei social media, spariscono nel giro di pochi giorni. Sono le “hypericons” del XXI secolo. Questo neologismo designa icone a scadenza rapida, che durano a volte pochi giorni e svaniscono, trascinando spesso con sé le emozioni che hanno suscitato.

Un caso esemplare è quello della foto di Alan Kurdi. Si tratta di un’istantanea molto simile a quella di Adams, dal momento che venne scattata da una fotografa professionista per un’agenzia di foto (Turkish Dogan New Agency, 2015) e diventò rapidamente un’icona potente, capace di smuovere governi. A cinque anni di distanza, ha conservato una certa carica emotiva (non si può restare impassibili guardando quel bambino), ma la sua forza politica e sociale, diluitasi nelle centinaia di morti in mare e cambiato il clima politico generale, è ormai incapace di incidere, come pure fece per breve tempo, sulle misure restrittive anti-migrazione (Dahmen ed al., cit., pp. 295 ss.). .). Il pubblico, sommerso da questo “tzunami nel salotto”, è quasi anestetizzato dalle tragedie che commuovono e scorrono veloci sui vari display domestici. Ne sono disorientati anche i professionisti dell’immagine. James Estrin intervista giornalisti e addetti ai media che si interrogano sulla difficoltà di produrre immagini che vincano l'immenso rumore di fondo della rete, che restino nel tempo e, addirittura, se ci sarà ancora spazio per qualcuno che faccia il loro mestiere. (Fact and Fiction in Modern Photography, 2015).

Krums e Adams. Due mondi a confronto

Il caos e l’anarchia caratterizzano anche il soggetto centrale di questa nuova società della comunicazione, il cittadino produttore/consumatore di immagini. È, come annunciava il “Los Angeles Times”, il prototipo del nuovo cittadino democratico? Anche in questo caso, l’Hudson Miracle è emblematico.

Il commento via twitter che Janis Krums invia agli amici è una sorta di didascalia che ci aiuta a trovare qualche risposta. “Pazzesco”, digita Krums. “Pazzesco!” esclamano quelli che riprendono incidenti stradali, tzunami e terremoti, animali domestici, un arresto, una scazzottata, e riversano tutto nella rete. “Pazzesco, esagerato, forte, allucinante” non sono solo espressioni tipiche del gergo fra pari, ma sono anche il criterio e la ragione per la quale l’immagine viene prodotta e messa in circolazione. A differenza di Adams, Krums non ha il dovere di mostrare ai concittadini eventi che giudica notevoli. Ha, piuttosto, il piacere di condividere con gli amici qualcosa di divertente, eccitante, strano.

In altri casi, è l’indignazione o il desiderio di giustizia a muovere il cittadino, come fu per Ramsey Orta, che nel 2014 filmò il poliziotto che strozzava il suo amico nero, Eric Garner, che morì lamentandosi di non riuscire a respirare: "I can't breathe". Una frase che è diventata il nome della foto virale, una canzone di Bea Miller, una tshirt dell’NBA, il grido di protesta delle comunità nere e che ha certamente contribuito (ma cinque anni dopo!) a punire il poliziotto assassino. Rapidamente dimenticata, com’è tipico delle hypericons, pochi l’hanno ricordata quando è tornata tragicamente alla ribalta per il fatto analogo avvenuto a Minneapolis (25 maggio 2020), messo in rete da una passante, Darnella Frazer che il giorno dopo è tornata sul luogo facendosi riprendere in un lungo video, a sua volta prontamente fatto girare online. “I can’t breathe, quel grido di dolore che doveva cambiare il mondo (ma nulla è cambiato), titola Enzo Boldi su “Giornalettismo” (27/5/2020), uno dei pochi che accomunò da subito le due violenze. Per triste ironia, in questo flusso di immagini, l’unico cambiamento duraturo è stata la prigione, inflitta a Ramsey Orta con i pretesti più disparati, per i quali è ancora detenuto nel 2020.  Fig. 4 I due I can’t breathe di Eric Gardner, New York 2014, e George Floyd, Minneapolis 2020 accostati da “Giornalettismo”. https://www.giornalettismo.com/george-floyd-i-cant-breathe/

Fig. 4 I due I can’t breathe di Eric Gardner, New York 2014, e George Floyd, Minneapolis 2020 accostati da “Giornalettismo”. https://www.giornalettismo.com/george-floyd-i-cant-breathe/

I selfie: condividere conoscenze o emozioni?

Nella didascalia di Krums troviamo altri motivi di emblematicità. Il giovane, infatti, dopo aver dato la notizia (“c’è un aereo nell’Hudson”), comunica ai suoi followers che lui è proprio là dove si svolge la vicenda. Esserci. C’è un qualcosa di decisivo, del quale tutti parlano o parleranno, qualcosa di storico? Ci sono anch’io. È il mondo del selfie – del narcisismo digitale - che si celebra in quella foto. Krums, inoltre, si trova per caso in quel luogo: e anche questo è emblematico. Chi avrebbe mai detto che un giovane lettone, di passaggio a New York, avrebbe immortalato l’impresa di Chesley Sullenberger - Sully - il pilota che Clint Eastwood trasformò nell’eroe dell’omonimo film (2016)? Bene: quella foto, fortunosa quanto l’ammaraggio, ha regalato al suo autore una celebrità, che, per quanto effimera, gli ha procurato attraenti opportunità lavorative. Non è poco per un ragazzo di ventiquattro anni, con la testa piena di sogni ma senza un lavoro stabile. E’ il caso, dunque, che ti può far diventare l’autore di un’icona mondiale, come ti può far comprare il biglietto giusto del Gratta e Vinci (Christina Zdanovitcz, "Miracle on the Hudson" Twitpic changed his life CNN, 15 gennaio 2014 e S. Maistrello, Giornalismo e nuovi media. L’informazione al tempo del Citizen Journalist, Apogeo, Milano 2010, passim e cap. IV).

Come le loro icone, Krums e Adams sono metonimie di due mondi, entrambi caratterizzati dalla pervasività delle immagini, ma opposti da molti punti di vista. Mentre il mondo di Adams è governato da soggetti razionali, che designano un’icona per scopi comunicativi o politici (qui non discutiamo se siano condivisibili o no), quello di Krums appare dominato dal ribollire di una varietà incommensurabile di intenzionalità individuali. Da una parte, troviamo professionalità spinte fino al rischio della vita; dall’altra, la voglia di eternare e condividere un brivido, non cambia molto se di complicità, di stupore, di orrore o di indignazione. Non è lontano dal vero (perché in rete ne abbondano esempi rivoltanti) che, se accadesse oggi, l’esecuzione di Saigon avverrebbe all’interno di un capannello di soldati e gente comune, armati tutti di cellulare. E questa, forse, sarebbe una nuova icona del XXI secolo.

Fig. 5 “La gente vittima degli attacchi terroristici usa i cellulari per registrare la propria esperienza” (AP, Londra, 7 luglio 2005)

Fig. 5 “La gente vittima degli attacchi terroristici usa i cellulari per registrare la propria esperienza” (AP, Londra, 7 luglio 2005)

All’indomani degli attentati di Londra del 2005, Yoki Noguchi raccontava, dalle pagine della “Washington Post”, di una società futura dove innumerevoli Abraham Zapruder (il fotografo amatoriale dell’assassinio di J.F. Kennedy), grazie ai loro cellulari avrebbero assicurato ai loro concittadini un’informazione diretta e immediata. Sono in molti, dunque, a convenire con questo punto di vista e alcuni eventi, come il G8 (Genova, 2001), hanno dato anche agli italiani un assaggio di questa informazione democratica. Sfortunatamente, la connessione fra democrazia e rivoluzione digitale non pare una caratteristica stabile del XXI secolo. John Bridge e Helle Siøvag, analizzando quasi in diretta la copertura mediatica dell’assassinio di Benazir Bhutto (2007), esprimono un loro timore: “Non vorremmo concludere che questa marea crescente di riprese amatoriali, che scaturisce dagli eventi di un mondo in cambiamento, sia priva anche di un briciolo di quelle promesse rivoluzionarie contenute nella rivoluzione digitale” (Amateur images in the professional new, 2007).

Icone sconsacrate

Fig. 6 “Con Blingee possiamo attenuare lo choc dei capitoli più oscuri della Storia” assicura Ultimate Outsider nel suo blog: http://blog.ultimateoutsider.com/2009/10/pimp-my-history.html

Fig. 6 “Con Blingee possiamo attenuare lo choc dei capitoli più oscuri della Storia” assicura Ultimate Outsider nel suo blog: http://blog.ultimateoutsider.com/2009/10/pimp-my-history.html

“Icona”, di per sé, è un termine religioso che designa un oggetto sacro e immutabile. La foto iconica non è scalfita dal tempo, né gli uomini osano modificarla. È un’immagine “santificata”. È quasi naturale, dunque, che un’icona venga monumentalizzata, come è il caso – visto sopra - della Saigon Execution nel museo della guerra di Ho Chi Minh City; o trasformata letteralmente in un monumento, com’è accaduto all’alzabandiera di Jwo Jima nel cimitero di Arlington. L’icona del XXI secolo, all’opposto, non solo è caduca, ma è destinata a essere modificata da mille mouse, nel gioco inesauribile di meme, che ne “degradano progressivamente la portata simbolica”. E, in luogo di contribuire a diffondere un’immagine “santificata”, ne producono una “trivializzata” (S. Boudana et al., Reviving icons to death: when historic photographs become digital memes, in “Media, Culture & Society”, 2017, 39(8), pp. 1210– 1230, 1216).

Fig. 7 The Saigon Execution nella versione di Dolan & Bogs (comics a loro volta deformazioni dei personaggi classici di Walt Disney e dei Looney Tunes): https://knowyourmeme.com/photos/324948-dolan#trending-bar

Fig. 7 The Saigon Execution nella versione di Dolan & Bogs (comics a loro volta deformazioni dei personaggi classici di Walt Disney e dei Looney Tunes): https://knowyourmeme.com/photos/324948-dolan#trending-bar

Fig. 8 Hydra Online, Nam Flashback, 2016. La didascalia recita: "back in vietnam, they use hair dryers on us." https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=827997981

Fig. 8 Hydra Online, Nam Flashback, 2016. La didascalia recita: "back in vietnam, they use hair dryers on us." https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=827997981

Fig. 9 “Belle immagini possono essere utilizzate come sfondo del desktop, wallpaper o sfondo per il tuo cellulare”, recita la pubblicità di 4ever (http://immagini.4ever.eu/tag/26183/lego?pg=6), a sua volta una trivializzazione del lavoro di Mike Stimpson (https://www.urbancontest.com/photography/mike-stimpson-lego-starwars)

Fig. 9 “Belle immagini possono essere utilizzate come sfondo del desktop, wallpaper o sfondo per il tuo cellulare”, recita la pubblicità di 4ever (http://immagini.4ever.eu/tag/26183/lego?pg=6), a sua volta una trivializzazione del lavoro di Mike Stimpson (https://www.urbancontest.com/photography/mike-stimpson-lego-starwars)

Semiologi e studiosi di storia dell’arte prendono seriamente in esame questi meme. Ne leggono le potenzialità decostruttive, dissacranti, a volte il cinismo. Ma, quali che siano i valori che riescono scorgervi, questi sembrano esterni alla gamma dei significati che abbiamo visto accompagnare la storia della Saigon Execution. Sembra che il mondo attuale (o una parte di questo mondo) accetti di malavoglia di essere quel co-spettatore, del quale ci ha parlato Susan Sontag, quasi che ne rifiuti l’orrore insondabile, o non riesca a percepirlo. Questi giochi visivi sembrano voler chiudere con il passato e affermare un presente talmente distante da permettere di scherzare con raffigurazioni che per decenni sono state considerate sacre. Forse ci dicono che è finito il potere delle icone di comunicare valori, quei valori.

Chiudo questa breve rassegna non con un meme, ma con il fotogramma di un film porno, che adopera la Saigon Execution come sfondo di una scena di sesso: autentico emblema del processo di sconsacrazione/trivializzazione delle icone (Sylvia Shin Huey Chong, The Oriental Obscene, Duke UP., Duran e London 2012, p. 92)

Fig. 10 “La violenza e l’oscenità sessuale si incontrano: la foto di Adam fa da sfondo a una scena erotica” (Sylvia Shin Huey Chong).

Fig. 10 “La violenza e l’oscenità sessuale si incontrano: la foto di Adam fa da sfondo a una scena erotica” (Sylvia Shin Huey Chong).

Credo che questi materiali e questi ragionamenti ci autorizzino a usare anche per Saigon Execution le parole che Frédéric Rousseau ha riservato al Bambino di Varsavia, l’icona forse per antonomasia della Shoah: “L’immagine del Ghetto di Varsavia non è più un documento: ha smesso di essere uno strumento pedagogico; sfocata, travestita, abusata, stravolta, sequestrata, ha perduto la sua capacità di messa in guardia: non informa più; è erosa dagli usi distorti” (Il bambino di Varsavia. Storia di una fotografia, Laterza, Bari 2009, p. 152. I. Rossini ne scrive una recensione esaustiva nell’Officina della storia).

Il mito della stampa indipendente

Per chiudere il confronto fra passato e presente abbiamo bisogno di abbattere l’ultimo mito mediatico del Vietnam: che fu una guerra, forse la sola, nella quale la copertura dell’informazione fu completa e indipendente. Quindi, non fu unicamente questione di questa o quella foto: fu l’insieme dei media che, in luogo di sostenere l’amministrazione, come aveva fatto durante la Seconda Guerra mondiale, assunse un atteggiamento ostile che si rivelò fatale (questa tesi, oltre che da Nixon, fu sostenuta da Samuel Huntington alla Conferenza della Trilateral nel 1975: in D. Hattin, The "Uncensored War", Oxford U.P., N.Y., 1986, pp. 4 s ). Questo mito ha generato un’autentica malattia, la “sindrome del Vietnam”, che l’amministrazione Usa ha impiegato molti anni per curare e sostituire con l’Embed System, “il sistema di controllo e di repressione politica del pensiero, in nome della libertà, di maggior successo dai tempi dell’egemonia dell’impero romano” (Greg McLaughlin, The War Correspondent, Pluto Press, London 2016, p. 158).

Diversi studiosi si sono adoperati per demolire la credenza di una stampa di guerra complessivamente avversa alla politica americana in Vietnam. Nonostante ciò, questa continua ad avere un largo credito ed è ampiamente riportata anche dai manuali. In essa c’è, indubbiamente, una parte di verità: quella che riguarda il gran numero di fotogiornalisti e cameramen che si aggiravano nel Vietnam del Sud; il fatto che gli Usa, non avendo mai dichiarato ufficialmente guerra al Vietnam del Nord, non emanarono quelle direttive che solitamente limitano l’attività della stampa durante un conflitto (per quanto abbiano cercato in molti modi di condizionarla); e, ovviamente, il confronto con il ferreo controllo dell’informazione (Embed System) che l’amministrazione americana attuò a partire dall’invasione di Granada (1983).

Questo, però, non volle dire che i media – nel loro complesso - produssero una narrazione della guerra vietnamita critica, se non ostile, nei confronti dell’amministrazione americana, e nemmeno che, come scrive il corrispondente di guerra Robert Elegant, “quella guerra fu combattuta più sulle pagine dei giornali che sui campi di battaglia” (How to Lose A War: The Press and Viet Nam, 1981). Al contrario, una profusione di dati alla mano, William M. Hammond dimostra che la maggior parte dei servizi giornalistici sostenne l’amministrazione, anche dopo l’Offensiva del Tet, mentre al movimento pacifista venne riservato un trattamento in genere sfavorevole (W. M. Hammond, Reporting Vietnam: Media et Military at War, Lawrence, U.P. of Kansas, 1998: vedine la recensione).

Etica, conoscenza e cittadinanza

Come nacque, allora, questa falsa conoscenza? Fu opera principalmente di tre soggetti. In primo luogo dell’apparato militare, che aveva tutto l’interesse a trovare un capro espiatorio della disfatta (M. Griffin, Media Images of War, in “Media, War & Conflict”, 3,1, 2010, pp. 7– 41, 20 ); poi, della destra conservatrice, che sosteneva la tesi che la stampa aveva indebolito in modo irrimediabile il fronte interno; e infine, paradossalmente, della stampa progressista, che si difendeva rivendicando il ruolo di “cane da guardia” dei cittadini contro le menzogne della politica. Scrive Daniel Hattin che queste due ultime posizioni, per quanto politicamente inconciliabili, collaborarono di fatto nel creare la convinzione che i media furono contrari all’amministrazione. (The "Uncensored War", cit.)

Al di là della documentazione imponente che questi storici mettono in campo (e senza entrare nei dettagli della discussione storiografica), qui ci interessa richiamare l’argomento culturale fondamentale che regge il loro discorso e che, in genere, è condiviso dagli studiosi della comunicazione. Il fatto cioè che il sistema informativo americano, che nasce e si consolida come “quarto ramo dello stato”, non poteva strutturalmente essere, e non lo fu in quell’occasione, “antiamericano”. Il dovere di informare correttamente, che in quel sistema è non solo un dato professionale ma anche una norma etico/politica, va collocato nel quadro di una lealtà verso lo stato mai messa in discussione, soprattutto, come nel caso del Vietnam, ai tempi della Guerra fredda. C’è una vocazione pedagogica di fondo in quell’idea di giornalismo, costruita sull’esigenza di soddisfare il “diritto” dei cittadini americani di tenere “sotto i propri occhi” ogni angolo del pianeta. Era un nesso politico forte, in America, quello fra realtà, media e cittadinanza.

Quest’ultima considerazione ci permette di chiudere il confronto fra i due mondi dell’informazione – quello degli anni ’60 e l’odierno – completandolo col punto di vista etico. Nel mondo della “Golden Age”, il professionista dell’informazione, agente portante della “quarta colonna dello stato”, sente il peso del suo compito. Pensiamo ai tormenti sull’opportunità della Saigon Execution che afflissero Adams. Nel mondo attuale, il soggetto esulta per il numero di like che la sua foto ha ottenuto. In quello passato, chi guarda la foto, ne ricava un’idea e l’utilizza per svolgere un ruolo nel gioco politico nazionale (votare, discutere di politica con gli amici, farsi un’opinione della guerra, prendere posizione ecc). In questo, chi guarda la foto e gli piace, può limitarsi a rimetterla in circolo senza altri intendimenti che quello di spartire un sentimento con i followers e di incrementare il loro numero. A quel mondo informativo, dunque, è connesso un profilo di cittadino e un intento di formazione alla cittadinanza che nel secondo sono assenti, o sono affidati unicamente alla sensibilità individuale. Questa mancanza di formazione ai media (nel produrli e nell’usufruirne) mostra tutta la sua criticità proprio oggi, al tempo dello “tzunami delle immagini”. (Sul tema dell’analfabetismo iconico si veda il mio Una grammatica delle immagini: la cultura iconografica tra manuali e didattica della storia, in “Visual History”, 3, 2017).

2. Quarta fase. The American Tragedy, fra storia e archeologia dei sentimenti

Dalla camera oscura all'aula: la foto in classe.

In questa fase entra in gioco la storiografia e il suo rapporto con l’uso pubblico della storia. Anche in questo caso immagino due alternative. Quella tradizionale, con una lezione possibilmente animata dalla proiezione dei video indicati; e quella partecipata, con lettura, discussione in gruppi, e plenaria conclusiva. Ho introdotto, ancora, alcuni elementi di didattica. Sono naturali, da una parte, perché si inizia con una clip didattica americana; ma credo che siano utili alla fine del percorso formativo degli allievi per discutere con loro del senso della formazione storica (e in pratica, lavorare nel campo delle metaconoscenze).

Guida alla lettura della clip

The Vietnam War è un’imponente serie televisiva, girata da Ken Burns e Lynn Nowick per la PBS (2017), che in dieci puntate racconta la guerra del Vietnam, servendosi di spezzoni di filmati e di telegiornali, di foto d’epoca e di ben 79 testimonianze di sopravvissuti, rappresentanti di tutte le forze in campo. Attualmente fa parte del pacchetto di Netflix. Abbiamo già citato, al principio di questo articolo, la sesta puntata Tutto cade a pezzi, dedicata all’Offensiva del Têt, con l’episodio dell’esecuzione di Lèm. Qui dobbiamo richiamarla, perché è corredata da una unità di lavoro specifica per le scuole. (Tutta la serie offre un’ampia sezione dedicata alla scuola: Ken Burns in the classroom. Peraltro il sito Pbs learning media è gratuito, ricchissimo di unità di lavoro di storia contemporanea, interamente basate su materiali multimediali, che, rivisti criticamente, sono utilizzabili anche in Italia, grazie a Google traduttore e alla sottotitolatura delle clip).

L’unità di lavoro dura due ore scolastiche di 50’. Comprende quattro clip della durata di 3/5 minuti ciascuna. Quella dell’uccisione di Lèm è la più breve, di 1.58’’. È corredata da istruzioni per i prof e dalla sequenza operativa (A media analysis activity), costituita da nove domande aperte e da una prova sintetica finale: “Scrivi un editoriale sull’Offensiva del Tet”.

La clip Execution of a Viet Cong Soldier è centrata sul video della NBC, incastonato fra spezzoni di guerra e interviste. Si apre con un Lyndon Johnson che annuncia in tv che il tentativo comunista di ottenere una vittoria militare e psicologica è fallito. Seguono cadaveri e scene di combattimento, mentre la voce fuori campo spiega che queste immagini inondavano di violenza le case delle famiglie americane. Ora il filmato si blocca sulla foto di Adams. Un testimone oculare (non si specifica che è un marine americano) racconta che era vicinissimo ai due protagonisti. Ricorda che il fotografo scattò la foto nel momento preciso in cui il generale premeva il grilletto e che vide il proiettile uscire dalla testa di Lém. Il vietnamita morì sotto i suoi occhi. Aggiunge un commento sullo choc che quella foto provocò in America, e afferma che quella foto indusse gli americani a chiedersi se non stessero aiutando “quelli sbagliati”. Subito dopo, un altro testimone, un addetto stampa dell’esercito, conferma che quella foto, vista a pranzo o a colazione, riempì di orrore gli americani, al punto che si chiesero quando tutto questo sarebbe finito. E, per ultimo, un militare sud vietnamita conclude che quella foto mise in pessima luce l’esercito del suo paese, che (lo dice mentre scorrono le immagini del generale Loan che fuma sorridente) da quel momento venne considerato dagli americani un alleato sbagliato. Quella foto, sentenzia nelle ultime battute della clip, fu il turning point della guerra.

Fig. 11 Il presidente Lyndon B. Johnson e il giornalista Garnett D. “Jack” Horner https://prde.upress.virginia.edu/conversations/4005941

Fig. 11 Il presidente Lyndon B. Johnson e il giornalista Garnett D. “Jack” Horner https://prde.upress.virginia.edu/conversations/4005941

La tesi interpretativa di Burns e Nowick emerge con chiarezza in un’altra clip di questo dossier: Press Coverage of the War. Questa si apre ancora una volta con Johnson che si lamenta del trattamento bugiardo che la stampa sta riservando alla guerra (si tace sul fatto che questa telefonata a un giornalista amico, Jack Horner della “Washington Star”, ha lo scopo di attaccare la stampa avversaria: qui la trascrizione completa della telefonata).

Johnson protesta che non è possibile presentare come una disfatta una battaglia nella quale “il Buon Dio ci ha permesso di uccidere 20 mila nemici e noi abbiamo avuto solo 400 morti”. La voce fuori campo prosegue spiegando che i media si concentrarono solo su Saigon, mentre nel resto del paese i Vietcong venivano respinti dai sud vietnamiti e dagli americani. Fra il crepitio dei mitra e i soldati che corrono da tutte le parti, un giornalista informa i telespettatori che forse è stato ferito a una gamba (sic!). Si chiude con la frase infelicissima che un maggiore dell’esercito avrebbe detto a un reporter dopo la battaglia di Ben Tre, una città sita nel delta del Mekong: It became necessary to destroy the town to save it (“E’ stato necessario distruggere la città per salvarla”).

Si può prevedere che cosa un allievo americano avrà risposto a domande quali: “secondo te la copertura mediatica fu corretta?” e che cosa avrà scritto nel compito finale, che gli raccomanda di spiegare, in forma convincente e in buona scrittura, “perché il pubblico americano si fece dell’Offensiva del Tet un’idea diversa da quella del Governo degli Stati Uniti”. Né sarà sbagliato pensare che questa unità di lavoro radicherà negli studenti la convinzione che la Saigon Execution fu una delle cause della sconfitta.

Milioni di spettatori fanno di Ken Burns il public historian più ascoltato negli Usa. Qui ci interessa notare che, per la serie sulla guerra del Vietnam, Burns ha volutamente fatto a meno della presenza degli storici accademici. Ha dichiarato che sono noiosi e allontanano il pubblico con le loro sottigliezze e le loro continue discussioni. Invece - ecco la sua convinzione - occorre che la gente ascolti una narrazione condivisa da tutti e curi le ferite causate da questa tragedia. Per questo, la sua è una “storia dal basso”, che racconta una comune sofferenza: di vietnamiti comunisti e no, di americani militari e civili, pacifisti e guerrafondai. In conclusione la sua tesi sembra essere questa: poiché nel discorso pubblico la storia accademica è controproducente, meglio lasciar parlare le fonti: film, giornali, testimoni, canzoni e foto. (Andrew Gawtorpe, Ken Burns, The Vietnam War and the Purpose of History, in “Journal of Strategic Studies”, 43, 1, 2020, pp. 154-169,).

Questa presa di distanza dalla storia professionale è l’occasione giusta per mettere in luce il contributo della disciplina nel compito di rapportarsi a un passato doloroso. Cerco di farlo sviluppando due ordini di ragionamento e tenendo conto – in particolar modo – delle questioni didattiche connesse: in primo luogo, l’ordine della narrazione complessiva, quello in pratica della storia generale (in realtà un problema poco sentito nella didattica anglosassone); in secondo luogo, le questioni di epistemologia e metodologia collegate con l’uso dei documenti.

Il primo punto riguarda le grandi narrazioni all’interno delle quali collochiamo la guerra del Vietnam e il caso specifico della nostra foto. Oltre che dal punto di vista storiografico, queste sono fondamentali da quello formativo, perché “danno un senso” all’evento che a volte resta nella memoria degli allievi più a lungo del ricordo del fatto specifico. Sono, inoltre, indispensabili per collocare il singolo episodio entro una programmazione di lungo respiro sia per quanto riguarda il racconto storico complessivo (dell’annualità o del ciclo intero), sia per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità di ragionamento storico.

Il secondo mette in luce ancora meglio come un uso approssimativo (o spontaneo), comunque non professionale della metodologia storica, porta a conseguenze non del tutto accettabili. La “storia dal basso”, contro la “storia delle élite” richiama insistentemente slogan che siamo abituati a classificare come populisti.

Testo a. Cosa potrebbe insegnare la storia generale: il "senso" della guerra. (da consegnare agli allievi)

Craig Lockard, già una trentina d’anni fa, spiegava le possibilità conoscitive offerte della world history. Questa insegna che possiamo inserire quella guerra in tre diversi contesti spazio-temporali. Ciascuno di questi scenari cambia il “senso” della guerra e, in particolare, della scena che stiamo analizzando.

Lo scenario regionale – del Vietnam - ce la fa vedere come un episodio della lunga teoria di ribellioni, secondo alcuni studiosi millenaria, che ha punteggiato la resistenza del Vietnam, prima contro la pressione cinese, poi contro quella francese e americana e, da ultimo, di nuovo contro quella cinese. È la storia di un indomabile nazionalismo, che accomuna e al tempo stesso divide il vietcong e il generale, mentre Adams sembra un osservatore esterno. Se allarghiamo lo sguardo includendo nel nostro scenario gli Usa, entriamo in un secondo ambito spazio-temporale, quello della guerra fredda e della politica americana di controllo del mondo. In questo scenario troviamo da una parte il comunista Lèm e dall’altra i sostenitori del blocco occidentale, americani e sudvietnamiti.

Per ultimo, ecco l’orizzonte mondiale – il più ampio – che non può che parlarci del processo di colonizzazione-decolonizzazione, che dalla metà del XIX secolo fino al secondo dopoguerra inoltrato, ha sconvolto molte parti del pianeta, e del quale la guerra del Vietnam è stato l’ultimo grande teatro, e che divide i nostri protagonisti ancora in modo diverso: da una parte i colonizzati indocinesi, dall’altra l’americano Adams e la sua corte di giornalisti, tormentati dai dubbi. (C. Lockard, Meeting yesterday head-on. The Vietnam War in Vietnamese, American and World History, in “Journal of World History”, 5, 2, 1994), pp. 227-270; George W. Hopkins, Historians and the Vietnam War: Conflicts over Interpretations continue, in “Studies in Popular Culture”, 23, 2, 2000, pp. 99-108; N. F. Bradley e M B. Young (a cura di) Making Sense of the Vietnam Wars: Local, National, and Transnational , Oxford U.P., 2008)

Fig.12 Mel Gibson e il generale Hal More, la cui impresa viene raccontata in We Were Soldiers https://www.hollywoodreporter.com/news/lt-gen-hal-moore-depicted-we-were-soldiers-dies-at-94-975234 La questione si fa più intricata se ci addentriamo nel dibattito storiografico americano. In estrema sintesi, questo può essere diviso in due campi (una rassegna informata, purtroppo non recentissima, è O. Bergamini, La guerra del Vietnam nella storiografia americana degli anni Novanta). Nel primo ci sono i “revisionisti neo-conservatori”. Le loro tesi si organizzano intorno a due capisaldi. Da una parte, la considerazione che quella del Vietnam fu una noble war. Questa espressione, che Ronald Reagan rese celebre, significa guardare a quel conflitto come uno scontro fra combattenti che hanno diritto, entrambi, all’onore della memoria (teoria spettacolarizzata nel film We Were Soldiers, di Randall Wallace, con Mel Gibson, 2002).

Fig.12 Mel Gibson e il generale Hal More, la cui impresa viene raccontata in We Were Soldiers https://www.hollywoodreporter.com/news/lt-gen-hal-moore-depicted-we-were-soldiers-dies-at-94-975234 La questione si fa più intricata se ci addentriamo nel dibattito storiografico americano. In estrema sintesi, questo può essere diviso in due campi (una rassegna informata, purtroppo non recentissima, è O. Bergamini, La guerra del Vietnam nella storiografia americana degli anni Novanta). Nel primo ci sono i “revisionisti neo-conservatori”. Le loro tesi si organizzano intorno a due capisaldi. Da una parte, la considerazione che quella del Vietnam fu una noble war. Questa espressione, che Ronald Reagan rese celebre, significa guardare a quel conflitto come uno scontro fra combattenti che hanno diritto, entrambi, all’onore della memoria (teoria spettacolarizzata nel film We Were Soldiers, di Randall Wallace, con Mel Gibson, 2002).

Fu un tentativo sfortunato, “un atto di idealismo imprudente”, scrisse Norman Podhoretz, uno dei più influenti autori di questa corrente, dovuto all’urgenza di proteggere il mondo dalla tirannia comunista (Why We Were in Vietnam, Simon and Schuster, Michigan University, 1982, p. 210). Dall’altra, questa storiografia fa un largo uso della storia controfattuale, alla ricerca dei motivi che hanno portato alla sconfitta: “si sarebbe perso se …?” Dentro questi interrogativi, insieme con la burocrazia, gli errori militari e le incapacità politiche, ritroviamo la nostra foto: si sarebbe perso se la stampa non le avesse dato quel risalto? e se non avesse “accoltellato alla schiena” i combattenti, come scrisse Westmoreland nelle sue memorie?

Sul versante opposto ecco la vasta famiglia degli “ortodossi”, con le numerose varianti interne. Il punto di partenza di questi storici (in realtà sono la maggior parte degli storici accademici, dal momento che alla scuola neoconservatrice appartengono, con pochissime eccezioni, giornalisti, politici e reduci) è che quella guerra non si poteva vincere, e che, perciò, all’analista tocca il compito di scoprire le cause, le evoluzioni militari, sociali e politiche che hanno influito sul corso degli eventi. A questa famiglia occorre aggiungere il recentissimo gruppo di storici che Andrew Preston chiama “i veri revisionisti”: sono studiosi vietnamiti, cinesi e americani che conoscono le lingue orientali, e perciò sono in grado di accedere alla documentazione originale e fornire una descrizione di prima mano della “Guerra Americana” (come viene chiamata in Vietnam).

Non c’è accordo fra il mondo revisionista e quello ortodosso, e, all’interno di questo, fra storici di impostazione radicale, moderata o neo-vietnamita. Burns ha ragione. Il Vietnam, ancora dopo mezzo secolo, è un argomento divisivo. Tuttavia, ciò che il regista non comprende è che un conto è il conflitto delle memorie all’interno di una società, un conto è la controversia accademica. Questa è connaturata al ragionamento storiografico; è uno degli strumenti fondamentali attraverso il quale gli storici incrementano la conoscenza del passato. Privando il pubblico (e la scuola) di quel dibattito, Burns sottrae loro uno strumento di conoscenza e di formazione, indispensabile in un tempo di lacerazione delle memorie. Per giunta, priva il suo lavoro di formidabili elementi di controllo, che gli avrebbero impedito, per esempio, di raccontare che quella foto è il turning point della guerra, fatto – come abbiamo visto - ampiamente smentito dalla ricerca.

Questa, peraltro, ha insistito sull’impossibilità di un qualsiasi turning point in una vicenda estremamente complessa, nella quale si sono fuse diverse guerre, un po’ come nella Resistenza italiana secondo la lezione magistrale di Claudio Pavone: la guerra di liberazione nazionalista e anticoloniale, la guerra ideologica (pro e contro il comunismo) e quella geopolitica mondiale, la guerra civile fra Nord e Sud e quella sociale ed economica fra città e campagna, fra mondo rurale e modernizzazione urbana, come la Cambogia avrebbe sperimentato di lì a poco. (J. Dumbrell, Rethinking the Vietnam War, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2012. Vedine la discussione in A. Preston, Rethinking the Vietnam War. Ortodoxy and Revisionism, in “International Politics Reviews”, 1, 2012, pp. 37–48.). E, per tornare alla nostra foto, questa complessità si riflette interamente in quella scena e sui protagonisti, aumentando le nostre domande e i punti di vista a partire dai quali la possiamo osservare.

Fig. 13 La scena della roulette russa in The Deer Hunter https://www.youtube.com/watch?v=4wv2K3J__X0

Fig. 13 La scena della roulette russa in The Deer Hunter https://www.youtube.com/watch?v=4wv2K3J__X0

Spogliata della complessità, resta il sangue della battaglia e dei suoi martiri, vietnamiti o americani che siano. Come nel brano di Julio Lezama, che abbiamo letto sopra, tutti sono vittime. È una tragedia vietnamita, ma anche americana. Burns scava nel fatto storico per riportare alla luce un orrore che la nostra società fa fatica a percepire. Tom White definisce la sua ricerca "archeologia emotiva" (The Accidental Historian: Ken Burns Mines America's Past, 2003). Sono i sentimenti, dice Burns, che trasformano la storia nel farmaco che ci guarisce. Così facendo, lo storico-regista si incanala lungo una linea interpretativa ben divulgata da Hollywood e aperta da Il Cacciatore di Michael Cimino (The Deer Hunter, 1978), nel quale le vere vittime sono quelle americane, impoverite in patria da una deindustrializzazione feroce che la Great Society (il piano di sviluppo economico promosso da Johnson) non era riuscita a fermare, e sottomesse, nell’inferno vietnamita, al gesto della pistola puntata alla tempia, iconicizzato da Adams e leit motiv del film (Andrea Miconi racconta bene il collegamento fra questa foto e la filmografia hollywoodiana: Saigon Execution, 1968: “The Photo that lost the War”, in “Problemi dell’informazione”, 63, 1, pp. 63-86).

Allontanandosi dalla storia, Ken Burns sembra entrare nel grande circuito mondiale delle emozioni, al quale da un potente contributo proprio quello “tzunami delle immagini” che caratterizza la comunicazione iconica odierna. Procede nella direzione esattamente contraria della storiografia, che, stando alle parole di Andrew Preston, pur con tutte le sue divisioni, sta riuscendo “a far a meno delle battaglie emotive” per costruire una conoscenza più controllata e multiprospettica di quella guerra infelice (Preston, cit. p. 39). E noi sappiamo, dagli studi sui processi di riconciliazione, che, per lenire le ferite della memoria, non c’è nulla che possa sostituire l’accurata ricostruzione dei fatti unita al mutuo ri-conoscimento dei propri torti.

Testo b. I rischi di una metodologia storica adattata: storia dal basso e fonti (da consegnare agli allievi)

Torniamo alla clip didattica della Saigon Execution. Le fonti che vengono adoperate sono il filmato della NBC, la foto di Adams e tre testimoni, due americani e un sudvietnamita. Tutti militari. Non viene citato (nemmeno nel documentario per il pubblico) nessuno degli studiosi che abbiamo conosciuto in questo articolo, nessun giornalista famoso, nessun decisore politico. È una buona visualizzazione di quello che Ken Burns chiama “storia dal basso”.

L’effetto primo che questa narrazione ottiene è quello dell’empatia. C’era della gente, lì. Guardava con i propri occhi, esattamente come oggi può accadere allo spettatore di un incidente automobilistico, che riprende e mette online il filmato. È gente come noi. Il regista riesce a comunicarci la sensazione di essere presenti, inorriditi come i co-spettatori di Susan Sontag. È un risultato da non sottovalutare, nella nostra società di “icone sconsacrate”.

L’effetto secondo è quello della verità. Il marine racconta quello che ha visto, i particolari, il colpo, il sangue. Le parole confermano esattamente le immagini. Due fonti diverse coincidono alla lettera. Il regista ci convince che non è possibile che le cose siano andate diversamente: un sudvietnamita, alleato degli americani, spara a bruciapelo un “soldato” Vietcong (dice proprio così, non “guerrigliero”, forse in omaggio alla teoria della noble war). Anche questo è un risultato da non sottovalutare, nella società del complotto e delle fake news.

C’è un terzo effetto, questa volta preoccupante, che potremmo chiamare del “trasferimento di fiducia”. Il marine/testimone ci fornisce due ordini di notizie: il primo riguarda la scena che ha visto; il secondo riferisce dell’eco che questa scena ebbe in America. Queste due informazioni hanno uno statuto epistemologico molto diverso. Il primo è quello dell’autopsia. È uno statuto molto solido, come abbiamo appena notato: ma non ha nulla a che spartire con il secondo, molto più incerto, che riguarda ciò che pensarono decine di milioni di americani (e che il testimone non può “aver visto”). Ed ecco che il regista riesce a far slittare il grado di fiducia/verità, che lo spettatore attribuisce alla prima informazione, anche alla seconda, quella che riguarda l’opinione pubblica americana. Ascoltate senza soluzione di continuità, entrambe le conoscenza acquistano, per il pubblico (e per l’allievo), la stessa marca di “verità”.

Il quarto effetto è quello della conferma. Lo stesso processo di “trasferimento di fiducia” viene ripetuto per le testimonianze dell’addetto militare americano e del graduato sudvietnamita. Il regista conduce il pubblico a convincersi che le cose non poterono andare diversamente da come la clip ce le fa “vedere/ascoltare”.

È chiaro che il testimone appropriato del “terzo effetto” non potrebbe che essere uno studioso che ha censito migliaia di articoli di giornale, ha elaborato i sondaggi di milioni di cittadini americani e seguito l’evoluzione del pensiero sulla guerra dei costruttori di opinioni. Privandosi di questa testimonianza, inevitabilmente una “testimonianza dall’alto”, Burns si è fatto portavoce (credo inconsapevole) della vulgata della destra conservatrice. Un’atroce ironia per un sostenitore acceso, e pubblico finanziatore, dei democratici.

Sembra che Burns e Nowick sbandierino la prospettiva della “storia dal basso” in una sorta di polemica contro la “storia ufficiale”. Forse rimarrebbero sorpresi nel sapere che non si tratta di una scelta controcorrente, quanto di una possibilità ampiamente prevista dalla storiografia. Ma utilizzare concettualizzazioni di provenienza scientifica, senza le adeguate “istruzioni per l’uso”, conduce a risultati che destano preoccupazione. Vediamo nel dettaglio.

La prospettiva della “guerra raccontata dal basso” fu formalizzata da Antoine Prost e Jay Winter, quando misero ordine nella marea di studi (oltre cinquantamila) sulla prima guerra mondiale. La guerra, scrissero, può essere raccontata in tre “configurazioni”. Quella dall’alto (militare e politica), quella sociale, come scontro di gruppi e di economie, e quella culturale: la storia dal basso. Con le parole di Prost: “Questa concezione costruisce una guerra tragica, i cui principali attori non agiscono, ma subiscono. Sono vittime. Sono gente anonima che viene schiacciata da una situazione straordinaria, di fronte alla quale sono impotenti. Questa concezione della storia non è del tutto nuova. È nel periodo fra le due guerre che è stata promossa dai reduci. Emerge in certi racconti dei sopravvissuti delle trincee. Ma bisogna attendere gli ultimi due decenni perché acquisti la sua importanza con le storie della brutalizzazione, del dolore, della sofferenza, della violenza e della speranza”. (A. Prost, J. Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Paris, Seuil, 2004; il virgolettato da una conferenza di Prost del 2015).

Ognuna di queste concezioni ha la sua utilità, perché mette in risalto aspetti della guerra che non si scorgono da altre angolazioni. Ma, al tempo stesso, ognuna ha dei difetti. Nel caso della “storia dal basso”, questa fa perdere di vista le responsabilità individuali della guerra. Se tutti sono vittime, chi è il carnefice? Non si arriva, così, alla banalizzazione della guerra si chiede Gaines M. Foster? (With Defeat: Post-Vietnam America and the Post-Civil War South, “VQR. A national journal of Literature and discussion”, 1990).

La prospettiva “dal basso” diventa dominante nella nostra società, anche perché viene favorita da due processi di rilevanza mondiale. Il primo è quello della “sacralizzazione della vittima”, frutto della costruzione della memoria di Auschwitz. Il secondo è quello dell’egemonia del culturalismo di matrice americana. Il punto di vista di Burns e Nowick sembra nascere da questa doppia spinta più che dalla consapevolezza storiografica. Ma come sappiamo da numerosissimi casi di storia pubblica, la vittimizzazione dei protagonisti produce spesso la loro equiparazione e, soprattutto, spinge molti a identificarsi empaticamente con loro.

È ciò che queste fonti visive ci dicono essere accaduto in America. Ce lo spiega Sylvia Shin Huey Chong comparando la foto di Adams col film di Michael Cimino, e raccontandoci il paradosso dell’identificazione fra il guerrigliero Lèm e Nick (Christofer Warren), il prigioniero americano costretto alla roulette russa dal malvagio vietcong, nella scena madre del Cacciatore. Un rovesciamento delle parti reso imbarazzante dal fatto che erano proprio gli americani a costringere i vietnamiti a questo gioco prima di ucciderli, come appurò il processo per la strage di My Lai (Restgagging the War: The Deer Hunter and the Primal Scene of Violence, in “Cinema Journal”, 44, 2, 2005). Il rovesciamento si completa e diventa un fatto sociale quando il generale Loan venne segnalato in America come un individuo da far oggetto di riprovazione pubblica: il profugo vietnamita che negli Usa fa successo col suo ristorante, mentre i reduci sono costretti a una vita di stenti (Sylvia Shin Huey Chong, The Oriental Obscene: Violence and Racial Fantasies in the Vietnam Era, Duke UP, Durham and London, 2012, pp. 170 ss.).

Shin Huey Chong, nello stesso libro, ci spiega un ulteriore passaggio, che riguarda le tre icone della guerra del Vietnam alle quale fu assegnato il ruolo di “foto che cambiarono la guerra”: quella di Adams, la foto della bambina ustionata dal napalm e quella dei sudvietnamiti che tentano disperatamente di imbarcarsi sull’elicottero americano (vedile nella prima parte di questo articolo). Fa osservare che in queste foto c’è una netta separazione fra i protagonisti delle violenze, tutti vietnamiti (del nord e del sud fa lo stesso: sono tutti “orientali”), e chi riprende la scena, che è un americano (da notare che il fotografo di Accidental Napalm, per quanto vietnamita, fu naturalizzato statunitense). La violenza, sembrano dire queste immagini, è solo dei vietnamiti, tutta al di là dei confini degli Usa. È la razzializzazione del male. Questo si identifica con “l’oscenità orientale”, della quale i bianchi americani non sono responsabili, ma solo osservatori, magari inorriditi dalla cattiveria bestiale che li circonda.

Staccata dalla ricostruzione storica, questa ricostruzione pubblica del passato, della quale la foto e i film esaminati sono delle autentiche “immagini iconiche”, assolve il presente: figlio di una “tragedia americana” degli anni ’60, della quale sono svaniti i responsabili storici, e vittima, nel corso del tempo, degli assalti e della denigrazione della stampa, delle élite intellettuali e di tutti coloro che, nel mondo, hanno contribuito a diffondere la sua immagine negativa.

Riconciliarsi senza la storia?

“L’ironia – dichiara Edward F. Palm, maggiore dei marines – è che, dopo tutto, sembra che abbiamo vinto” (30 aprile 2020: 45 years after Vietnam War ended, here's how we should remember it). Se quella guerra fu condotta per difendere il sistema consumistico-capitalista, ha indubbiamente ragione. Nel Vietnam attuale (in qualche modo sulla falsariga del suo attuale nemico principale, la Cina) convivono i resti del vecchio regime politico comunista, ma con assetti economici, culturali e sociali postbellici, certamente più simili a quelli americani che a quelli del frugalissimo Vietnam del Nord. Potremmo dire che dove ha perso William Westmoreland, Bill Gates ha vinto. Un trionfo per il softpower statunitense.

A Saigon, nel 2019, si incontrarono Kim Jong Un e Donald Trump in un tentativo di riavvicinare Usa e Corea del Nord. Fu naturale, allora, paragonare i rispettivi dopoguerra. Mentre la Corea del Nord continua nel suo stato di belligeranza, il Vietnam ha intrapreso, ormai da un quarto di secolo, una fruttuosa politica di distensione con gli Usa. La sua società sembra essere passata, quasi senza soluzione di continuità, “dai bombardamenti al Big Mac”. Gli anziani ricordano le atrocità passate, ma i giovani ne conservano a stento qualche notizia. Denis D. Gray e Hau Dinh, corrispondenti dell’AP, raccolgono delle testimonianze. Dinh Thanh Huyen, una studentessa di 19 anni, dichiara: “Sono nata dopo la guerra e ne so qualcosa solo dai film americani e dai libri”. È in coda per entrare in un affollato McDonald’s ad Hanoi. Spiega che è felice che gli antichi nemici siano cambiati e si concede una bella massima: “La storia ci serve per imparare, non per conservare rancore” (“AP News”, 23 febbraio, 2019, From Bombers to Big Mac). Non sembra essere la sola: le inchieste ci informano che oltre il 70% dei vietnamiti vede positivamente gli Usa (Xuan Loc Doan, in “Asia Times”, 30 ag. 2018,).

Questa strategia di riappacificazione ha coinvolto numerosi aspetti del rapporto fra i due stati: commerciali ed economici, geopolitici (il contenimento della Cina), la questione dei diritti umani e della libertà religiosa, i risarcimenti e la liberazione dei prigionieri di guerra, gli scambi di studenti, il turismo. Sembra che venga evitato accuratamente il tema della storia, o meglio (seguendo la classificazione di Prost e Winter), della “storia dall’alto”, quella che indaga sulle cause della guerra e sulle sue responsabilità (Frederick Z. Brown, Rapprochement Between Vietnam and United States, “Contemporary Southeast Asia”, 32, 3, 2010, pp. 317-42).

Mentre Donald Trump e Kim Yong Un si incontravano a Saigon, sul delta del Mekong si svolgeva un altro incontro, senza dubbio più toccante. John Kerry, ex segretario di stato americano e candidato democratico alla presidenza, stringeva la mano a Vo Van Tam, un abitante della regione. Esattamente cinquant’anni prima, e proprio in quel luogo, i due si erano trovati faccia a faccia e avevano tentato di uccidersi. Edward Miller, storico e consigliere di Ken Burns, mette in rilievo la straordinaria efficacia simbolica di quel gesto. Ma si chiede: “Quale può essere il suo senso in una nazione, come gli Usa, lacerata fra ortodossi e revisionisti; e come il Vietnam, spaccato fra vietnamiti del nord e quelli del sud?”. Per questo, conclude, quello fra Usa e Vietnam è un “conflitto non conciliato” (Vietnam War perspective: the unreeconciled conflict, in “Usa Today”, 15 dicembree, 2019,).

In effetti, la riconciliazione si dovrebbe attivare su tre fronti: uno esterno, fra i due stati, e gli altri due al loro interno. Ma ogni volta il suo presupposto dovrebbe essere quello dell’accertamento dei fatti e del riconoscimento vicendevole delle responsabilità. In questo compito il ruolo della storia è insostituibile. Ora, se dal punto di vista della ricerca questo percorso prosegue e si fa sempre più completo, in particolare con l’apporto della nuova storiografia vietnamita, dal punto di vista della storia diffusa c’è il prevalere di una vittimizzazione che non favorisce per nulla una rielaborazione corretta del proprio passato: perché dove c’è una vittima, c’è sempre un altro che svolge il ruolo del carnefice. E questo, normalmente, è proprio il soggetto con il quale ci si dovrebbe riappacificare.

Il processo di riappacificazione non sembra marciare nemmeno dal punto di vista della storia insegnata. L’analisi dei manuali non è affatto incoraggiante. Nel Vietnam, nonostante i cambiamenti che abbiamo segnalato sopra, la manualistica sembra aver cristallizzato la narrazione degli anni ’70, con i buoni che combattono contro i cattivi e l’esercito del sud Vietnam imbelle e al servizio del nemico. Negli Usa la situazione non è migliore (si deve tener conto che lì i manuali non sono obbligatori e che gli insegnanti dispongono di numerosi strumenti alternativi, forniti direttamente da Università e centri di ricerca didattica). I manuali americani evitano con cura di parlare delle atrocità commesse dai loro soldati. Parlano delle sofferenze della guerra, ma solo di quelle americane. Conservano l’impostazione tradizionale nazionalista ed esaltatrice del “ruolo pacificatore” che gli Usa svolgono nel mondo. James W. Lowen, autore di Lies my teacher told me (un vendutissimo libro di debunking delle falsità contenute nei libri di testo: Atria Books 1995) studia anche le foto, che – meritoriamente – considera uno strumento fondamentale della comunicazione storica. Ci informa che abbondano quelle di marines che saltano dagli elicotteri e si fanno largo nella giungla, ma che scarseggiano proprio quelle iconiche. Si trova qualche volta la Accidental Napalm, mai la Saigon Execution. Questi manuali, adeguandosi al comportamento più diffuso dei docenti, evitano ciò che può essere, in classe o con le famiglie, fonte di controversia. La guerra del Vietnam, conclude, ha aperto una profonda ferita nella società americana: ma evitare di parlarne è il modo peggiore per curarla. (Historical Reconciliation and United States History Texbooks about Vietnam, in “The Journal of Northeast Asian History”, 7, 2, 2010, pp. 37-59).

Loan e Lèm sono l’uno accanto all’altro. Chi ha la pistola uccide l’altro. La scena sarebbe stata identica anche a parti inverse, perché i due protagonisti sono nemici totali. Oggi quei protagonisti dovrebbero interrogarsi sulle ragioni di quell’odio e discutere se queste hanno ancora motivo di sussistere. Il terzo protagonista è l’americano. Anche lui dovrebbe riflettere sui motivi che lo hanno spinto lì. Doveva difendere dei principi sacrosanti? Salvaguardare un ordine internazionale o dei propri interessi? Tentare di bloccare una guerra civile sanguinosa?

Christian G. Appy propone questo esperimento mentale. Scrive: partiamo dal presupposto dell’intromissione in una guerra locale – che sia per un nobile motivo o per un tragico errore in questo momento non ci interessa - e immaginiamo di applicarla alla guerra di Secessione americana. Questa volta, la potenza straniera è l’Impero Britannico che appoggia il sud. Come chiameremmo noi, ora, quella guerra? “Probabilmente la seconda guerra di Indipendenza – risponde - e, per i neri, la prima guerra di Liberazione”.

Preoccuperebbero anche noi italiani le conclusioni del suo ragionamento: “Se continuiamo a scusare la condotta americana in Vietnam come un intervento ben intenzionato, seppure tragico, piuttosto che un'affermazione intenzionale del potere imperiale, abbiamo meno probabilità di sfidare gli attuali gestori della guerra che ci hanno di nuovo impantanato in guerre che sembrano non finire mai, basate su false prove o pretesti profondamente fuorvianti” (What was the Vietnam War about?, in “The N.Y. Times”, 26 marzo 2018,).

Nota didattica finale.

Questo percorso è composto da quattro fasi, suddivise in due sezioni distinte, che su HL pubblichiamo separatamente per ragioni editoriali, ma che vanno lette insieme. Nella prima si propongono testi brevi centrati su elementi specifici ben riconoscibili: i personaggi, la foto, gli utilizzatori della foto. Nella seconda, invece, i testi sono più lunghi e soprattutto riguardano temi di riflessione storiografica: il ruolo delle immagini nella società, la differenza e il rapporto fra passato e presente, il rapporto fra immagini e formazione della cittadinanza, il rapporto fra storia professionale e storia pubblica e fra “ragione e sentimento”, la questione della riconciliazione e della rielaborazione collettiva dei passati dolorosi. Il percorso, dunque, è scandito dal semplice/concreto al complesso/astratto, nel modo consueto di qualsiasi buona didattica.

Sottolineo due particolarità non del tutto tradizionali. Della prima si è già accennato all’inizio dell’articolo. Le informazioni non vengono date nella forma sistematica del saggio (tesi storiografiche, dibattito, elementi di novità proposti, racconto sequenziale degli eventi ecc.), ma in modo progressivo, per favorire un meccanismo “sintesi-scoperta-messa in discussione della sintesi-nuova scoperta” che cerca di partecipare agli allievi il piacere del “viaggio intellettuale alla scoperta di …”. Ho cercato di simulare il procedimento tipico dello storico (e in generale dello scienziato) di procedere per scoperte e aggiustamenti successivi. Avevo in mente, scrivendo questo articolo, l’esordio di un antico saggio di Edoardo Grendi sul “senso comune storico”, nel quale si paragona lo storico a un alpinista che, man mano che sale, ammira paesaggi sempre diversi (“Quaderni Storici”, XIV, 41, agosto 1979).

La seconda particolarità è, probabilmente, più polemica nei confronti del “senso comune didattico”. Secondo questo, infatti, un percorso dovrebbe partire dagli elementi fattuali e solo alla fine giungere ai problemi, ricompensa finale di un itinerario che, invece, non può che essere di “duro lavoro”. A mio modo di vedere, questa impostazione è sbagliata: dal punto di vista pedagogico, perché i ragazzi si appassionano ai problemi e non alla mera acquisizione dei fatti ed è bene sfruttare questa propensione tutte le volte che è possibile. È anche incongruente dal punto di vista scientifico, se si tiene per ferma la tesi che Lucien Febvre amava ripetere, che dove non ci sono problemi non c’è storia.

Di conseguenza, il materiale è organizzato in modo da porre problemi in ognuna delle quattro fasi in cui è suddiviso il percorso. Ovvio, dunque, che questi problemi non verranno mai “chiusi”, ma transiteranno nella fase successiva, arricchendosi di nuove domande. E, in ogni caso, spetterà al docente il compito della messa a punto finale, cioè di una “chiusura dei problemi” che, a sua volta, non potrà che essere – come ogni scoperta scientifica - provvisoria.

Ferma restando la possibilità di usare questo materiale secondo un’impostazione del tutto frontale, qui si suggerisce una formula mista, nella quale diversi tipi di lezione (introduttiva, partecipativa, di riorganizzazione concettuale, indispensabile quest’ultima in un lavoro di aggiustamenti progressivi) si intrecciano con momenti operativi (lettura individuale, lettura e lavoro in piccoli gruppi, discussione in plenaria), mentre i materiali proposti sono scritti, iconografici (le diverse foto) e mediali (le clip didattiche o eventuali spezzoni di film o di documentari citati). La medesima impostazione “mista”, permette di utilizzare – se intervengono ragioni di tempo o di convenienza didattica - solo una parte di questo itinerario. In questo caso, nell’introduzione o nella conclusione, l’insegnante si incaricherà di riassumere in una lezione frontale le conoscenze che riterrà opportune per “incorniciare” il segmento operativo che ha selezionato. Come vedranno i più fedeli di HL, ci sarà una terza possibilità, con un uso ben strutturato dalle tecnologie, che è stata preparata da Lucia Boschetti.

Non ho allegato nessuna tabella di valutazione: un po’ perché è l’aspetto che conosco meno del vasto campo della didattica della storia; un altro po’ perché sono affezionato a quel tipo di valutazione che puoi formulare osservando gli allievi al lavoro. Ma se qualche volenteroso la vorrà progettare, sarà il benvenuto.

Mentre scrivevo questo articolo ho notato che, quasi ad ogni piè sospinto, spuntavano particolari che sembravano degni di approfondimento. Credo che sia il rischio principale per l’insegnante che vorrà sperimentare questo percorso. Occorre molta disciplina per stare dentro tempi contenuti: massimo due ore per la prima sezione e, forse, tre per la terza. D’altra parte, si sarà presumibilmente nella seconda parte dell’anno di terminale, e gli esami che incombono detteranno regole ferree di risparmio temporale.

A parte le eventuali sperimentazioni, questo articolo vuole proporre un modello di utilizzazione didattica della foto iconica, che potrebbe essere applicato in linea di principio anche ad altri documenti simili. L’icona è una fonte particolare. Ha un forte appeal emotivo, si propone come una sintesi istantanea di un periodo o di un fatto complesso, ha una struttura estetica rimarchevole e, infine, è consacrata come icona da un’utilizzazione vastissima e duratura. Questa sua ricchezza aumenta esponenzialmente il potere di attrazione dell’immagine e tende a trasformarla in una trappola comunicativa quasi irresistibile. Si guarda la Saigon Execution e si pensa di aver capito tutto della guerra del Vietnam. Ma, non appena si scrosti l’aura di sacralità che avvolge l’icona, si scopre che questa è un veicolo di emozioni, idee e giudizi, elaborati nel corso del tempo da soggetti ben individuabili. Queste caratteristiche della fonte iconica autorizzano strategie didattiche che giocano nella terra di mezzo tra sentimenti, immaginazione, valori da una parte, e ragionamenti, deduzioni, prove dall’altra. Fra storia pubblica e storia scientifica. Autorizzano, ancora, operazioni didattiche che, nella stessa analisi della foto, permettono di individuare problemi di amplissima rilevanza spazio-temporale.

Per questi motivi, ben trattata didatticamente, la fonte iconica si presta a diventare un momento forte di un’alfabetizzazione alla lettura delle immagini, e, al tempo stesso, l’ancoraggio mentale di conoscenze storiche che sono solitamente destinate al rapido oblio che segue la fine degli studi (per gli approfondimenti tecnici, rimando ancora al mio Una grammatica delle immagini: la cultura iconografica tra manuali e didattica della storia, in “Visual History”, 3, 2017,).

*questa è la seconda parte di un articolo sulla Saigon Execution, a sua volta parte di un corposo intervento di HL sul Sessantotto, composto da altri due miei interventi su “Sessantotto. Un anno spartiacque”; da due sitografie sul Sessantotto e una sui movimenti di protesta contro la guerra del Vietnam, scritte da Antonio Prampolini; seguirà ancora un articolo sulle tecnologie, scritto da Lucia Boschetti.

Appendice

Aperture interdisciplinari

1. Filosofia

di Valerio Bernardi

Una foto, tre possibili letture filosofiche

La foto realista

Saigon Execution è una foto che fa parte della grande età della fotografia “realista”, quella che in Italia non ha rappresentato la guerra quanto “il dopo-guerra”: pensiamo qui soprattutto alle foto di Franco Pinna che accompagnarono le spedizioni di Ernesto De Martino negli anni 1950 e che pensavano di dare conto della realtà. In effetti una tale interpretazione del dato fotografico derivava da un’idea ben precisa che era scaturita anche nell’analisi della società di massa dei francofortesi. La famosa opera di Benjamin L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica (cfr. la nuova edizione: Einaudi, Torino, 2017) scritta negli anni Trenta già dava conto di questa idea, anche se non dimenticava che colui che si trovava dietro la fotocamera (o telecamera) stesse interpretando il dato con i suoi occhi.

La realtà manipolata

L’idea che una foto rappresenti una “realtà manipolata” è entrata prepotentemente nel mondo del post-moderno e della società di photoshop (o programmi similari) e degli smartphone che permettono a chiunque (e non solo ai grandi fotografi che continuano comunque una certa tradizione di rappresentazione) di rappresentare la “propria” realtà.

Di fronte a questa valanga di immagini risulta sempre più difficile leggere la foto come documento (lo vediamo nella composita proposta didattica qui fatta), ma anche come documento di vita. Le possibili letture filosofiche di una foto che possono essere fatte oggi in questa situazione (e che possono avere anche una loro applicazione didattica) sono, a nostro parere, tre e tengono tutte conto della situazione di shitstorm che può scatenarsi anche per le immagini oggi. Chiameremo per comodità queste tre possibili interpretazioni, post-strutturalista, post-heideggeriana e analitica, sapendo di fare una forzatura storiografica, ma non dal punto di vista teoretico.

La foto codice. Roland Barthes

Nel primo caso, potremo dire che la lezione che viene ripresa è quella degli studi di Roland Barthes (La camera chiara, Einaudi, Torino, 2010) che dimostra che la foto è di per sé “codice” e che, pertanto, non riuscirà mai ad incontrare la verità oggettiva, in quanto è un’illusione tecnica che ritrae l’entrata degli esseri umani nello scatto in un determinato momento senza volerne definire l’autenticità. La foto, quindi, è un’ombra della Verità, simile alle ombre della caverna platonica. Essa, pertanto, esprime il “mio” punto di vista senza occuparsi della realtà. Anche le foto della Guerra del Vietnam avrebbero queste caratteristiche e quindi non servirebbero a narrare una storia, ma la storia del fotografo che le ha fatte.

La foto punctum. Byung Chul-Han

La seconda lettura, invece, deriva da quello che scrive Byung Chul-Han, docente di estetica in Germania ed uno dei più interessanti filosofi contemporanei. Per Chul-Han se è vero che la foto ha un suo codice, una delle sue caratteristiche è il punctum, ovvero il fissare un momento che può per noi suscitare essenzialmente sensazioni (gradevoli o sgradevoli che siano). Il problema è che questo, benché possa essere vero per le grandi foto del passato (quelle di tutto il XX secolo) lo è molto meno oggi. L’invasione del mezzo fotografico non ci dà più la possibilità di analizzare con calma una foto, perché noi siamo abituati a continue sequenze e a non provare di fatto sensazioni. Per salvare il bello (parafrasando il titolo del suo testo La salvezza del bello, Nottetempo, 2019), bisogna fare uno sforzo per superare la nostra società trasparente, dove non si riesce a vedere in profondità per tornare a provare quei sentimenti e quelle sensazioni che possono farci immedesimare e leggere l’immagine. Una domanda che ci dovremo porre per questo autore è: quante immagini come Saigon Execution, così vicine tecnicamente alla odierna pornografia, oggi riescono a narrarci qualcosa? Quanto il nostro “occhio” riuscirà a dare una giusta lettura di un’immagine che somiglia molto a quelle che noi tendiamo a scattare quanto vogliamo rappresentare la “cruda” realtà?

La foto analitica. Nicholas Wolterstorff

Un’ultima lettura, poi, proviene dal mondo anglosassone. I filosofi analitici negli ultimi anni hanno cercato di superare il concetto di bello che deriva dalla cosiddetta tradizione standard (quella che appunto risale a Platone e Aristotele) e si sono chiesti a cosa possano servire le espressioni artistiche in genere (e la fotografia in modo particolare). In questo caso gioca un ruolo fondamentale la memoria e la rievocazione. Per Nicholas Wolterstorff, infatti, un’opera d’arte (come lo sono diventate anche le fotografie che documentano ciò che è accaduto in Vietnam) non serve solo per la sua gradevolezza, ma soprattutto perché su di essa possiamo piangere, ridere, ricordare, meditare. La funzione dell’oggetto fotografico qui viene ad essere quello di una riflessione che prescinde anch’essa dal dato oggettivo, ma che recupera altri aspetti dell’opera d’arte (per comprendere meglio il concetto si veda: N. Wolterstorff, Why Philosophy of Art Cannot Handel Kissing, Touching, and Crying, in “Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 61,1, pp. 17 - 27 ) come quello di suscitare emozioni a prescindere dal bello. Una foto come Saigon Execution ben depone a questo tipo di interpretazione.

Tutte e tre le letture del dato fotografico (abbiamo esaminato quelle più puramente “filosofiche”) potrebbero essere di ulteriore approfondimento rispetto alla lettura storica e potrebbero introdurre alcune delle nozioni di estetica che oggi sono discusse e che possono anche essere oggetto di riflessione da parte degli studenti, in un percorso che sia di tipo interdisciplinare.

2. Storia dell'arte

di Giulia Perrino

Un laboratorio di storia dell'arte sulla fonte iconica

“Questo articolo vuole proporre un modello di utilizzazione didattica della foto iconica. Questa è una fonte particolare. Ha un forte appeal emotivo, si propone come una sintesi istantanea di un periodo o di un fatto complesso, ha una struttura estetica rimarchevole e, infine, è consacrata come icona da un’utilizzazione vastissima e duratura (…). Per questi motivi, ben trattata didatticamente, la fonte iconica si presta a diventare un momento forte di un’alfabetizzazione alla lettura delle immagini (…)”.

Parto di qui per agganciare al laboratorio di Storia un mini-laboratorio di due ore nella disciplina che per eccellenza analizza le immagini nel corso del suo sviluppo storico, la Storia dell’Arte. L’occasione è ghiotta infatti per lavorare con gli studenti sul rapporto tra l’Immagine e il suo tempo (il tempo istantaneo della produzione, il tempo breve della fruizione, il tempo lungo – se c’è – della rifunzionalizzazione) e su quali siano le caratteristiche che rendono un’immagine iconica.

I metodi di studio più adottati

Uno degli approcci di lettura più impiegati (soprattutto nella manualistica corrente anche recente) per la lettura delle immagini resta quello estetico: si tratta di una caratteristica intrinseca alla disciplina che ne ha salvaguardato lo statuto in anni difficili (si veda Cesare De Seta, Perché studiare storia dell’arte, Donzelli 2008, in particolare le pp. 41-44) per quanto mostri segni tangibili di invecchiamento. A questo approccio, hanno fatto da contraltare a partire dagli anni Ottanta del Novecento inserti metodologici di tipo storico-sociale, senza apprezzabili integrazioni con il metodo iconologico-iconografico. Solo in anni molto più recenti si è fatta strada una lettura sperimentale delle immagini e dei beni culturali in genere legata al concetto di patrimonio e al suo rapporto con il territorio.

Per lo statuto scolastico della disciplina, sono impostazioni decisamente migliori rispetto anche solo a venti anni fa, ma che restano fondamentalmente slegate dal valore e dal senso trasversale e dalla potenzialità multidisciplinare che può offrire una lettura dell’immagine che le attraversi tutte, le discipline.

In altre parole (e arrivando al dunque): ho una fotografia intitolata Saigon Execution e il collega di Storia ci sta costruendo su un laboratorio didattico. Che ci faccio? Come intervengo? Cosa aggiungo (e cosa se necessario tolgo)?

Estetica ed emotività